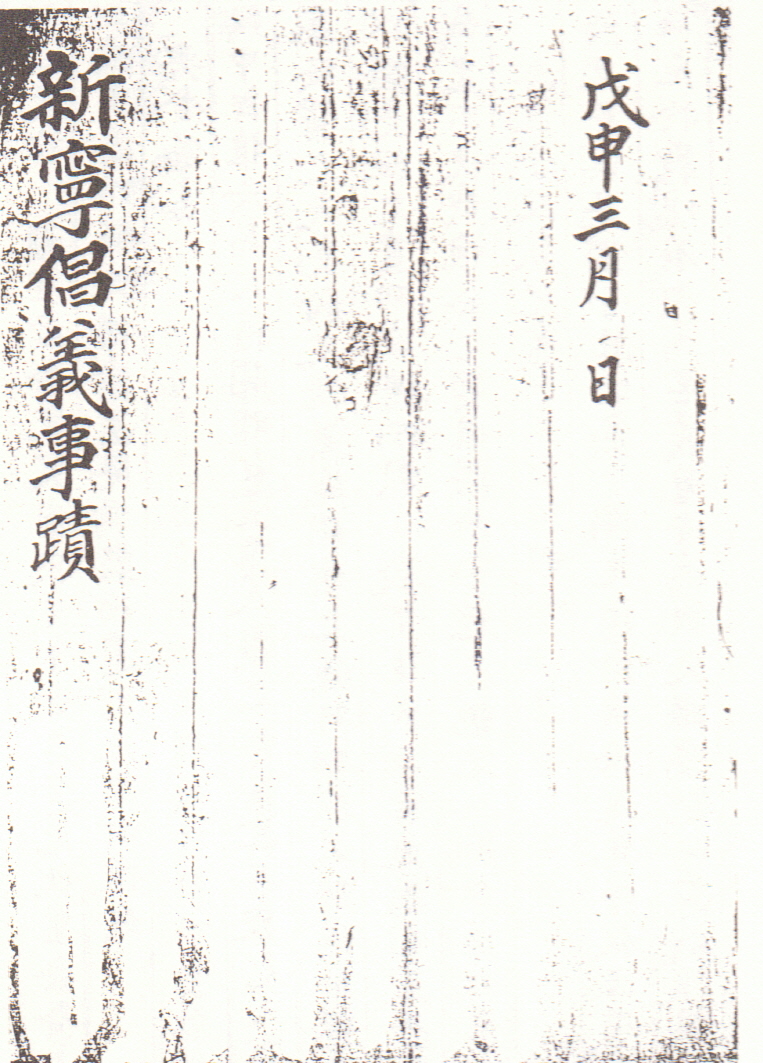

경상북도(慶尙北道) 영천군(永川郡) 신녕향교(新寧鄕校) 간행 『고왕록(考往錄)』 수록 「무신3월일 신녕창의사적(戊申三月日 新寧倡義事績)」

1728년 3월 발생한 이인좌(李麟佐)의 난(亂) 때, 경상도(慶尙道) 신녕현(新寧縣)에서 창의한 의병들의 사적(事績)이다. 당쟁으로 위축되어 있던 소론(少論)과 남인(南人)계 일부 극렬 인사들에 의해 난이 발생하자, 여러 고을의 재지사족들이 의병을 일으켰다. 경상도 신녕현의 재지사족들도 이때 의병을 일으켰는데, 본 자료는 그런 창의(倡義)의 경위, 그때 작성된 격문(檄文), 편지, 창의 인사들의 이력 등을 수록한 것이다. 한편, 본 자료는 1914년 행정 구역 개편으로 신녕이 영천군(永川郡)에 편입된 이후, 신녕향교의 역대 사적을 엮어 필사본으로 간행한 『고왕록(考往錄)』 가장 서두에 「무신3월일 신녕창의사적(戊申三月日 新寧倡義事績)」이라는 제목으로 엮여져 있다.

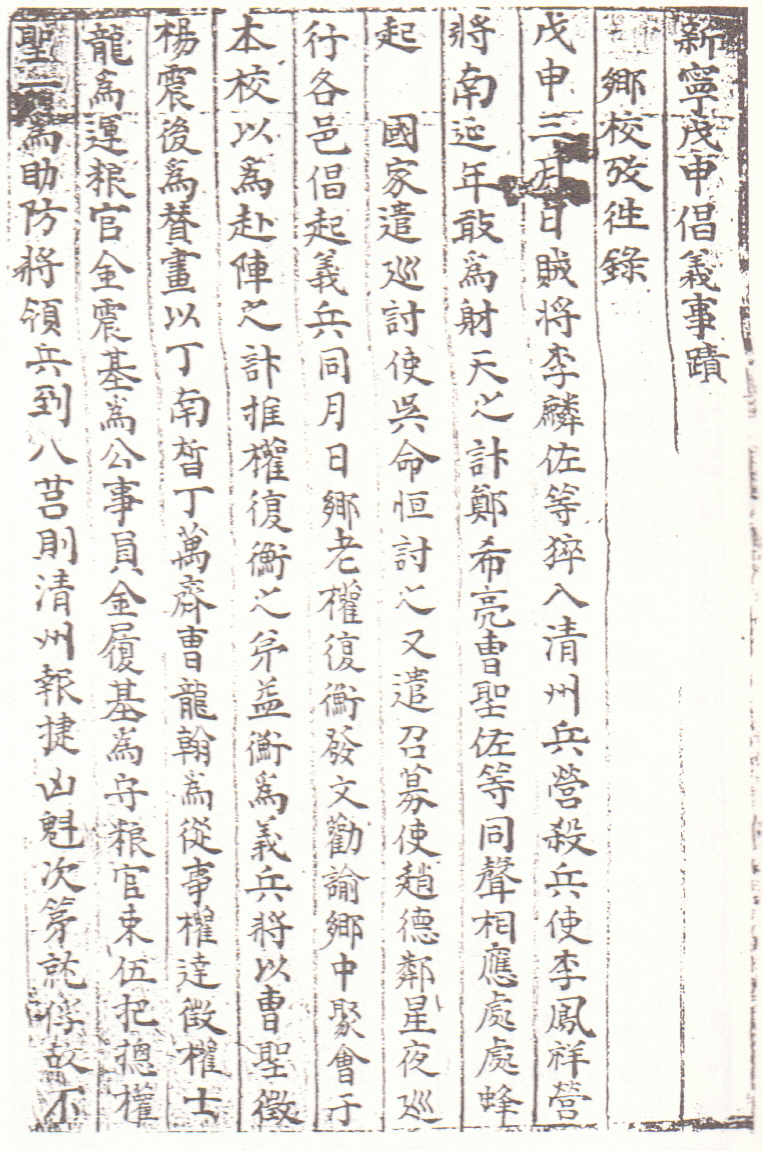

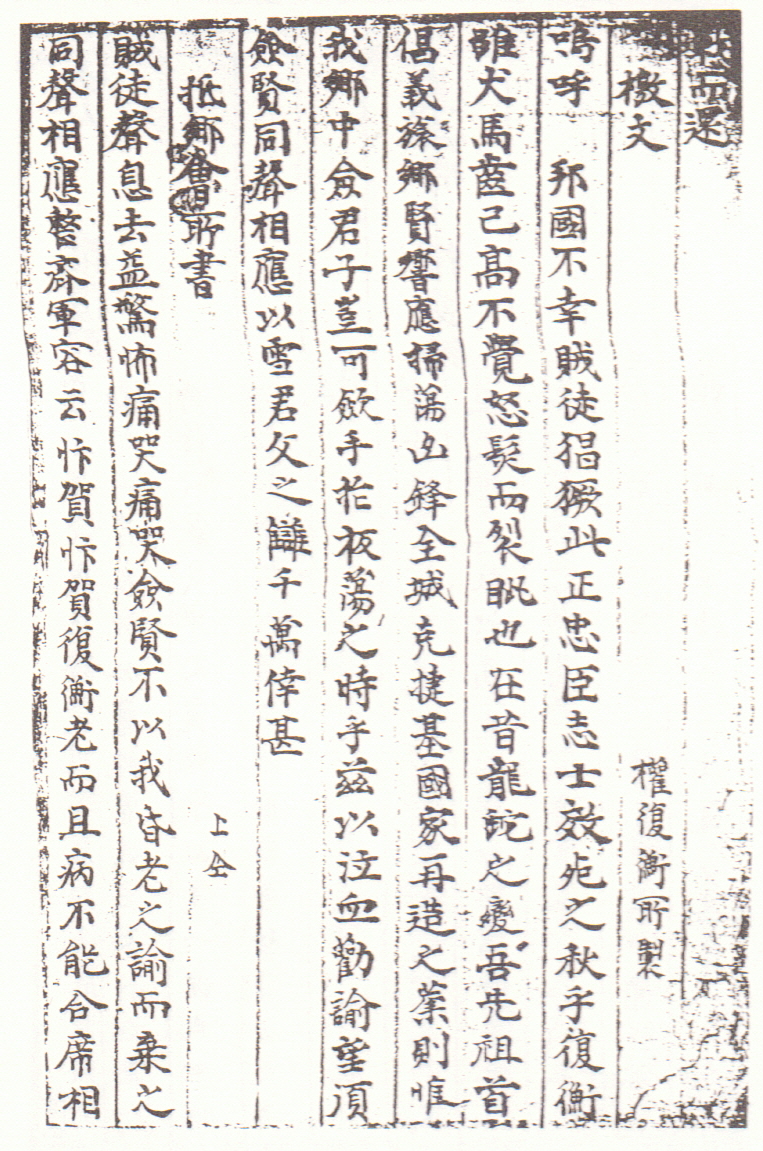

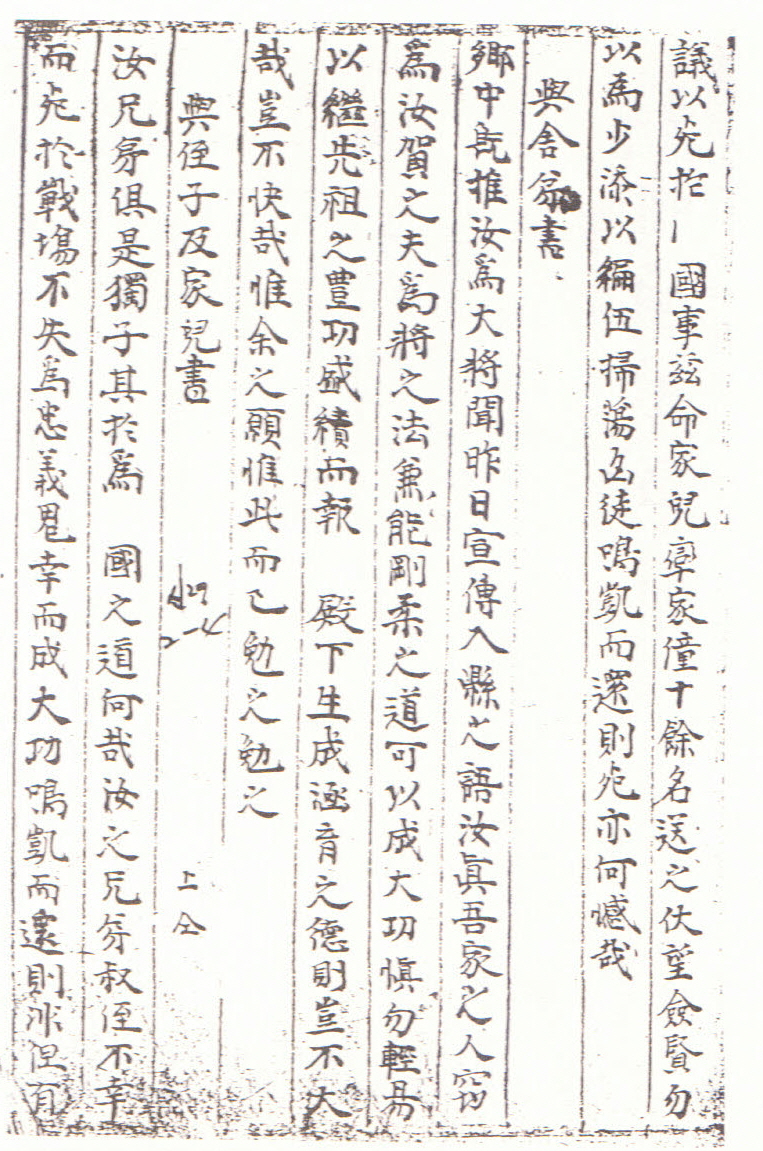

자료 가장 서두의 ‘향교고왕록(鄕校考往錄)’은 창의 경위를 요악한 것이다. 이에 따르면 1728년 3월 이인좌가 청주(淸州)에서 난을 일으키자 고을 원로 권복형(權復衡)이 격문(檄文)을 돌렸고, 지역 인사들이 신녕향교(新寧鄕校)에서 논의한 끝에 창의하기로 결정했다고 한다. 의병장은 권복형의 동생인 권익형(權益衡)이 맡아 격전지로 의병을 영솔했는데, 팔거(八莒)를 지날 무렵 청주의 적도가 토벌되어 신녕으로 되돌아왔다며 창의 경위와 과정을 밝혀 놓았다. 두 번째로 수록된 ‘격문(檄文)’은 권복형이 고을의 인사들에게 창의를 권유하는 내용이다. 세 번째 ‘저향회소서(抵鄕會所書)’는 권복형이 신녕현 사족들의 모여 창의를 논의하는 향회소(鄕會所)에 보낸 편지로, 역시 창의를 권유하는 내용이 수록되어 있다. 네 번째 ‘여사제서(與舍弟書)’는 권복형이 동생 권익형에게 보낸 편지다. 신녕현에서 창의한 의병대의 의병장을 맡은 동생 권익형에게 나라를 위해 목숨을 바쳐 힘쓸 것을 당부해 놓았다. 다섯 번째 ‘여질자급가아서(與侄子及家兒書)’는 창의에 참여하는 자신의 조카와 집안 자제들에게 보내는 권복형의 편지다. 역시 현조(顯祖)의 뜻을 계승하여 창의에 힘쓸 것을 당부하였다. 권복형과 권익형 등은 신녕현 출신으로 임진왜란 때 활약한 권응수(權應銖) 장군의 후손으로, 선조의 뜻을 계승하여 창의 때 힘쓸 것을 당부하고 있는 것이다. 마지막에 수록된 것은 신녕현 창의에 참여한 주요 인사들의 성명과 맡은 직책, 본관과 출생 간지, 그리고 창의 때 행적과 공로를 소개한 일종의 창의동고록(倡義同苦錄)이다. 여기에는 사인(士人) 권복형, 의병장 권익형, 공사원(公事員) 김진기(金震基), 찬획(贊畫) 조성징(曺聖徵)과 양진후(楊震後), 종사관(從事官) 정남석(丁南晳)과 정만재(丁萬齋), 운량관(運糧官) 권달징(權達徵)과 권사룡(權士龍), 수량관(守糧官) 김이기(金履基), 조방장(助防將) 권성일(權聖一), 그리고 우방영중군(右防營中軍) 정재흥(丁載興)이 소개되어 있다. 이중 정재흥은 관군인데다가 신녕현 출신이 아님에도, 그의 후손이 신녕현으로 이주해 정착한 까닭에 함께 수록하였음도 밝혀 놓았다.

한편, 본 자료에 수록된 주요 창의 인사들의 성관(姓貫)을 살펴보면 안동권씨(安東權氏), 영양김씨(英陽金氏), 나주정씨(羅州丁氏), 창녕조씨(昌寧趙氏), 청주양씨(淸州楊氏)로 나타난다. 이들은 조선후기 신녕현 지역의 여론을 주도하던 대표적인 재지사족 가문들이다. 즉 조선후기 신녕현의 유력한 재지사족들에 의해 1728년 창의(倡義)가 주도되었음을 알 수 있다. 이러한 창의 경력은 이들 가문이 조선후기 지역 내 사회적 지위를 유지하는데 적지 않은 영향력을 끼쳤을 것으로 생각된다.

『新寧鄕案』, 1939

『慶北義兵史』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환