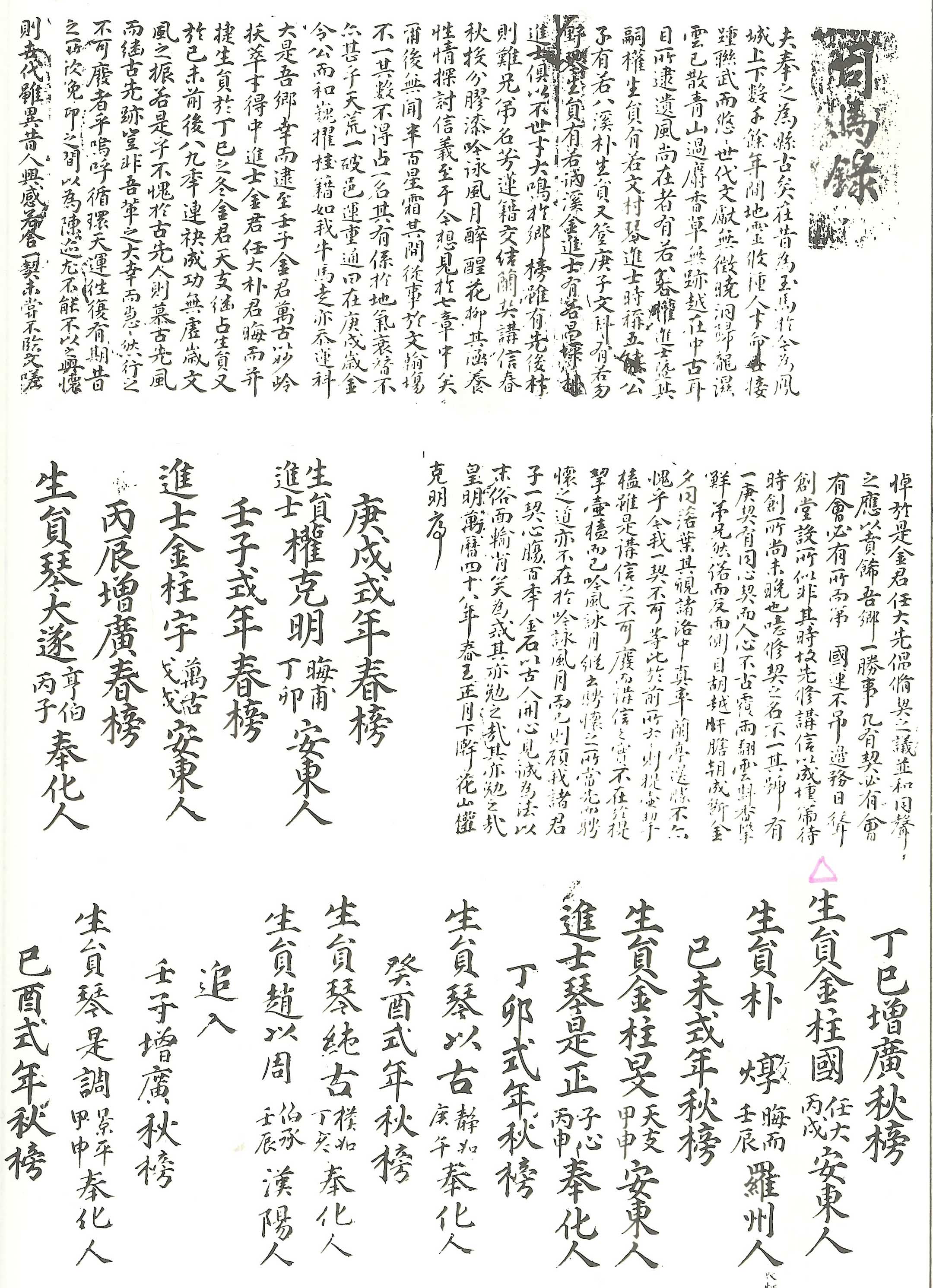

萬曆48년(1612)부터 辛卯年(1891)까지의 봉화지역에 거주하였거나 본관이 봉화인 인물들의 생원, 진사시 합격자 명부인 사마록.

[내용 및 특징]

봉화지역에 거주하거나 본관이 봉화인 인물들을 중심으로 하여 生員, 進士試에 합격한 인물들의 名簿를 기록한 司馬錄이다. 조선시대 문과의 예비시험적 성질을 갖고 있었으면서 또한 그것과 별개의 성격을 가진 시험이었던 생원, 진사시는 고려시대의 國子監試를 계승한 것이었기 때문에 監試라고도 하였으며 멀리 周代의 鄕擧里選法에서 鄕學의 生徒를 國學에 천거하고(造士) 국학의 學生을 인사권자인 大司馬에서 천거(進士)한다는 것에 연원하여 司馬試라고도 하였다. 그러나 과거제도의 연원은 보통 漢代의 選擧制(賢良科)에 두고 있으나 6세기말 隋文帝 때 비롯하여 唐宋代에 完備되였다고 함이 옳다고 하겠다.

조선시대 양반이 자신들의 신분을 획득하고 지배집단으로서의 지위를 유지하는 길은 과거에 합격하여 官職을 갖는 것이었다. 즉, 양반의 신분적 지위와 특권을 유지시켜주는 가장 중요한 요소는 역시 관직이었다. 나아가서 관직보유는 당대에서의 위세를 가늠하는 척도였으며, 그 양반이 소속되어 있는 가문의 위세는 과거급제자의 숫자와 관직의 高下에 의해 좌우되기까지 하였다. 과거에 급제하는 일이 지배 계층에 들어갈 수 있는 최대, 최선의 방법이었던 것이다. 물론 조선 초기에 있어서는 과거 이외의 방법으로 지배계층이 되기도 하였지만 시간이 지날수록 과거의 중요성은 더욱 커져 갔다. 조선시대의 양반은 관료로서 국가기구를 장악하였을 뿐만 아니라, 在地士族으로서 향촌사회까지도 지배하였다. 이 중 국가기구를 장악하고 있던 관료들은 대부분 과거 급제자들이었다. 따라서 조선시대의 지배집단을 이해하기 위해서는 일차적으로 조선시대의 충원기제인 과거제도를 살펴볼 필요가 있는 것이고 과거 급제자와 관련된 많은 정보가 담겨져 있는 司馬錄은 과거제의 운영 실상의 보여주는 기본 자료가 된다. 본 문서는 봉화지역에 거주하였거나 본관이 봉화인 이들의 사마록 입격 실태를 보여주는 자료이다.

일반적으로 양반사족의 지방 지배력이 기초하고 있는 권력과 위신을 창출해내는 원천은 중앙권력과 관계를 가지는 관직, 생원·진사를 배출하는 司馬試와 문과 등 과거에의 합격, 유향소·사마소·종족조직 등의 사회조직에의 참여 등을 생각해 볼 수 있다. 이 밖에 경제력 또한 중요한 권력 기반이 될 수 있을 것이다. 그러나 양반사족의 경제력 확보는 고위 관직자에게 있어 관직은 그 자체가 재산을 증식하는 토대였으므로 밀접한 관계를 가지고 있고, 이는 다시 문과 등 과거합격과 연관되어 있다. 과거 합격자의 수와 관직은 개인과 그 가문의 권력, 재산, 위세의 원천이라고 할 수 있다. 이렇듯 조선시대에 있어 과거시험이란 사회적 진출의 관문이 되고, 사회적 지위 공인의 수단이 되며, 가문의 성쇠에 결정적인 영향을 주는 요인으로 작용했었기 때문에 과거합격자 명부는 자료로서 중요한 가치를 지니는 것이라 하겠다.

이렇듯 지방 사족들은 다양한 사회적 지위 유지 노력을 전개하였다 그 중에 가장 중요한 것이 바로 문과 급제를 통한 관직 획득이었다. 하지만 현실적으로 조선시대 전 시기를 통해 지방 거주 사족이 문과를 통해 관직에 진출하는 것은 매우 힘든 일이었다. 특히 조선 후기로 갈수록 서울과 지방 사족 간의 관직 진출 격차는 더욱 커져 갔고 이러한 현실 속에 지방 사족이 자신들의 사회적 지위를 유지하기 위해 포기할 수 없었던 것 중에 하나가 바로 司馬試이다. 사마시 入格은 곧바로 入仕가 보장되지는 않지만 국가로부터 士族으로서의 지위를 공인받게 된다는 점에서 지방 사족에게는 대단히 중요했을 것이다. 현실적으로 문과 급제를 통한 관직 진출이 어려운 상황에서 지방 거주 사족이 자신들의 사회적 지위를 국가로부터 공인받는다는 것은 자신들의 사회적 지위 유지에 유리하게 작용했을 것이다. 특히 사마시 입격자인 생원·진사는 수적인 면에서 문과 급제자의 3배가 넘는데다 재지적인 성격이 강해 사족 내에서 차지하는 비중은 상당히 크다. 사마시를 거쳐 생원·진사가 성균관에 입학하지 않고 향촌 사회에 머물면서 그 사회의 지도자로서 존재하였다. 이들은 특히 향촌사회에서 양반의 근간을 이루고 막강한 영향력을 행사하였을 뿐만 아니라 시험이나 추천에 의해서 중앙의 관원으로 진출할 수 있는 잠재력을 가지고 있었다. 따라서 사마시 입격자 수는 그 가문과 그 지역의 위상을 가늠할 수도 있었다.

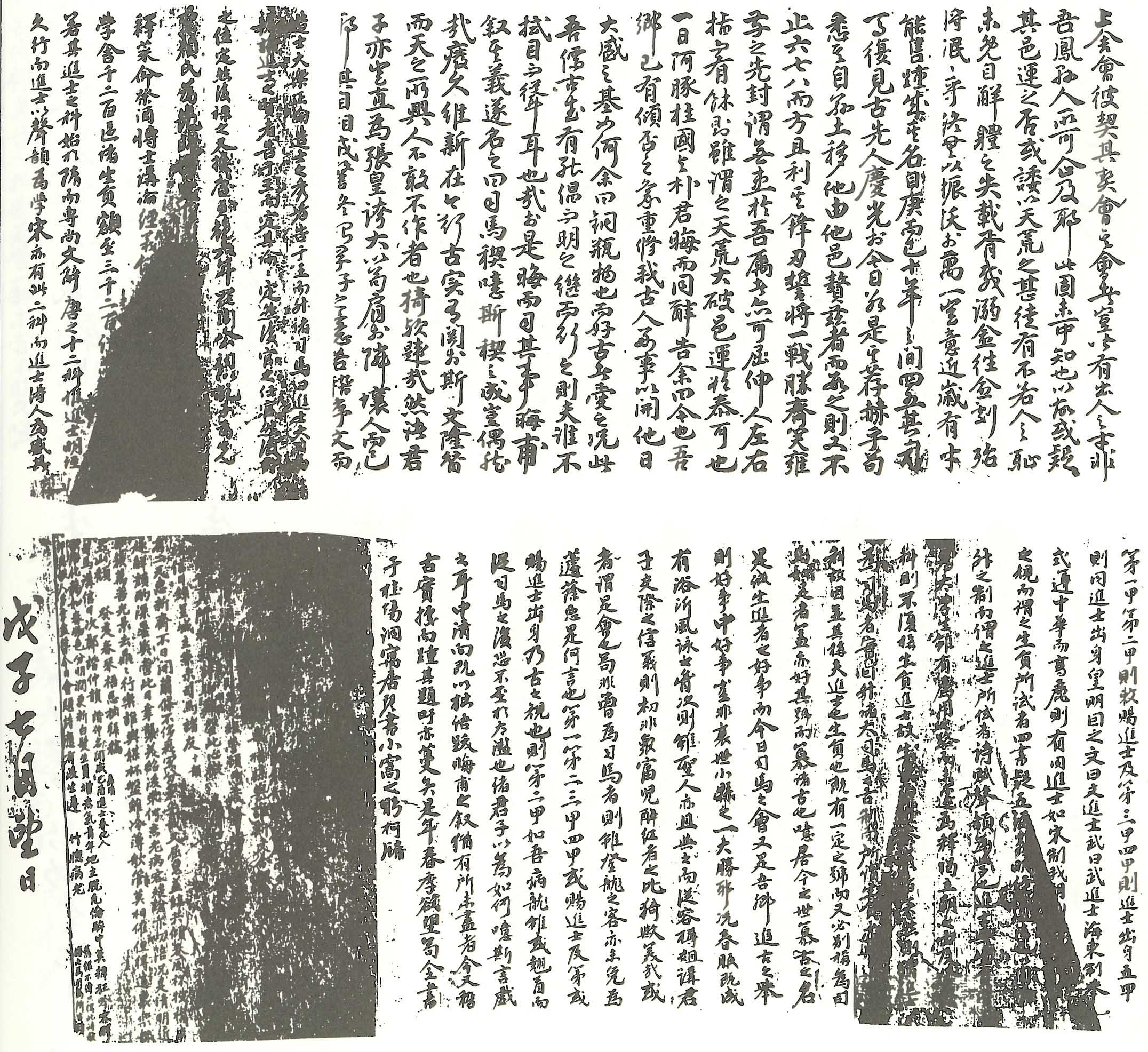

생원, 진사시는 조선시대의 양반관료들의 최고의 등용문인 文科의 응시자격을 얻기 위한 시험 내지 성균관 입학자격시험 등으로 인식되어 왔는데 조선후기의 下代로 내려올수록 그러한 측면 보다는 士類로서의 사회적 지위를 공인받기 위한 시험으로 그 성격이 변화하였다. 그러나 19세기 후기에 이르면 생원, 진사시는 覆試를 면제받는 특혜합격자들의 量産으로 자격시험으로서의 기능을 수행할 수가 없게 되었음은 물론 사류로서의 사회적 지위가 공인되는 시험이라 하기도 어렵게 되었다. 그리고 조선후기의 사류들의 일반적인 風潮는 관직취임 보다는 재야에서 학문연구와 후학지도에 힘쓰는 것을 더 큰 보람으로 여겼기 때문에 생원, 진사시 합격후 문과에 응시하지 않는 것(不赴擧)과 응시하여도 많이 떨어진 것(累擧不中)을 자랑하기에 이르렀다. 그것은 ‘才勝德이면 小人이요 德勝才라야 君子가 된다’는 書經의 구절을 暗誦하면서 영리하고 약삭 빠른 출세주의자 보다는 우직한 재야사인들을 높게 평가하였던 사류들의 유교적 사회풍조 때문인 것이라 할 수 있다.

사마시 입격자인 생원·진사는 幼學보다는 특정한 성격을 지니는 집단으로 국가가 운영하는 科擧의 합격자라는 공통의 성격을 갖고 있다. 이들은 문·무과나 雜科 합격자와는 달리 入仕가 보장되지는 않았지만 국가로부터 사족으로서의 지위를 공인받은 신분이라는 점에서 유학과는 구분된다. 그렇기에 사마시 입격자는 양반사회 내에서 일정한 지위를 확보하는데 중요한 기능을 하였다. 사마시 입격자 명단은 국가에서 발표한 것을 근간으로 하기 때문에 변조나 신분의 冒稱, 冒錄이 거의 불가능하며, 단순한 합격자 명단에 그치지 않고 사마시 입격자에 대한 정보를 비교적 풍부하게 담고 있다.

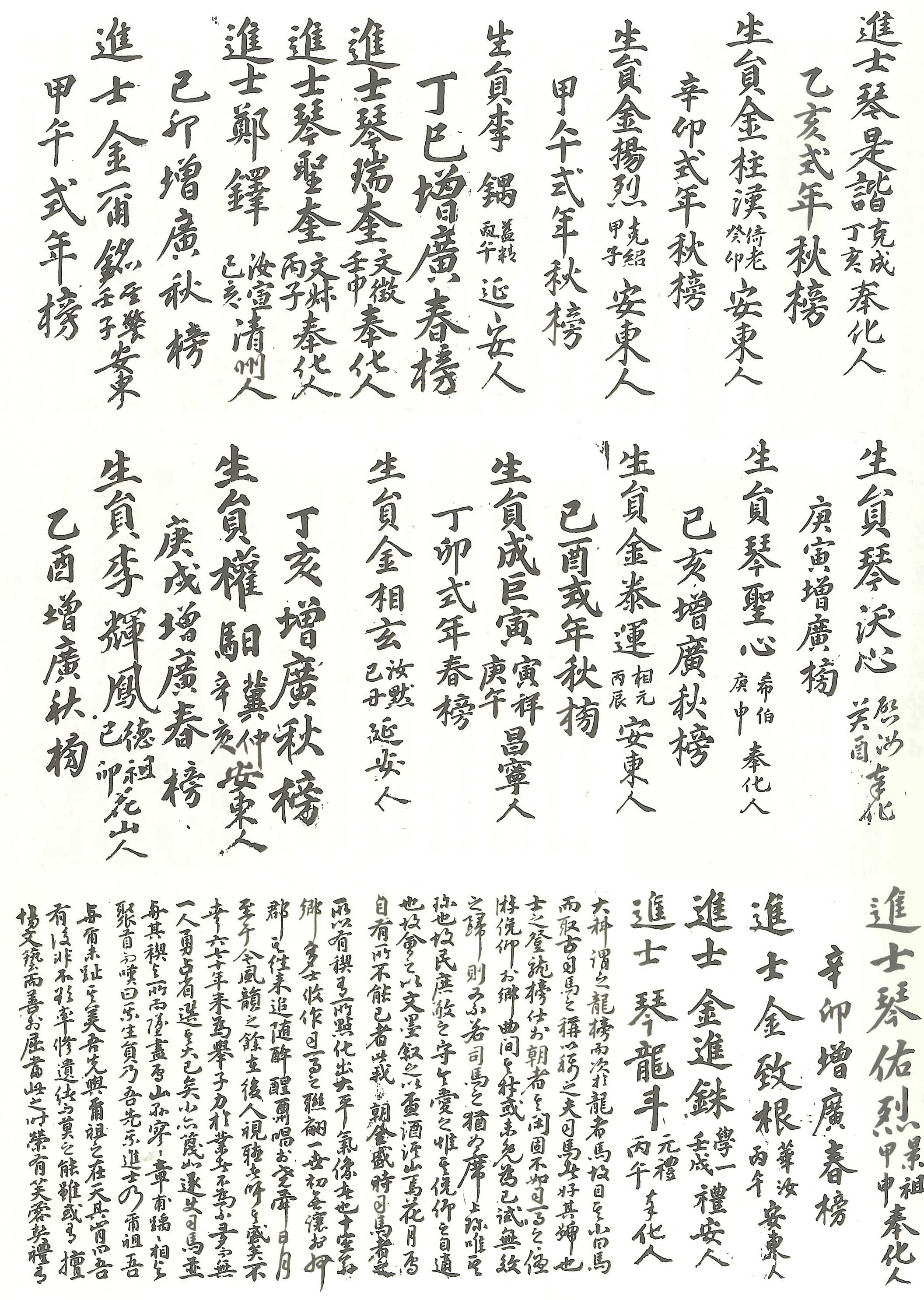

이 문서에 기록된 사마시 입격자를 배출한 姓貫은 모두 12개의 성관으로 安東 權 2명, 安東 金 8명, 奉化 琴 12명, 羅州 朴 1명, 漢陽 趙 1명, 延安 李 1명, 淸州 鄭 1명, 昌寧 成 1명, 延安 金 1명, 花山 李 1명, 禮安 金 1명으로 이휘봉을 제외하고는 모두가 거주지가 봉화이거나 봉화를 본관으로 하는 이들임을 알 수 있다.(기록 상으로는 2명(이휘봉, 김주우)이 봉화와 직접적인 연관이 없는 것으로 표기되어 있으나 『邑誌』 등을 통해서 김주우는 김주국의 동생으로 적어도 일정기간은 봉화에 거주했던 것으로 보인다고 할 수 있겠다.) 이들 중 봉화 금씨와 안동 김씨에서 배출된 생원, 진사는 모두 20명으로 전체 30명의 66.67%를 차지한다. 사마시 입격자를 다수 배출한 주요 성관이 봉화와 안동, 예안 등 봉화와 그 인근을 본관으로 하는 토성집단이 주를 이루고 있는데 이는 봉화지역의 사족의 구성을 보여주는 것이라고 하겠다. 특히 봉화 금씨가 가장 많은 입격자를 배출하고 있다는 것은 이들이 봉화에서 차지하는 정치, 사회적 위상을 짐작하게 한다고 하겠다.

사마록에 기록되고 있는 전체의 시기가 17세기 초반부터 19세기 후반 과거제가 철폐되기까지인데 그 이전의 기록이 없어 양상을 살펴보기는 어렵지만 전반적으로 17세기 중반을 기점으로 조선 후기로 갈수록 감소추세를 보이고 있다. 이는 사마록 입록이 문과 응시의 필수조건이 아니었기 때문인 것도 하나의 이유가 될 것이다. 사마록 입록이 문과 응시의 필수조건이 아닌 상황에서 합격에 많은 어려움이 따르는 사마시 준비에 소홀하게 하였을 것이기도 하겠으나 그렇다고 사마시를 포기할 수는 없었을 것으로 보인다. 어쨌든 양반 사족으로서의 사회적 신분과 지위를 유지하는데 사마시 입격은 가장 중요한 수단이기 때문이다. 이 문서에 기록된 적은 인원으로 당시 봉화지역의 전체 사족의 주도권을 투영시킬 수는 없지만 적어도 주요 성관이 입격자 배출 추이와 대체로 일치하는 것으로 보아 봉화 지역의 사족의 변화를 주도하고 있다는 사실은 입증할 수 있는 것으로 보인다.

이 문서를 통해서 보는 사마시의 입격시 평균 연령은 36.37세로 연령별로는 10대 2명(6.67%), 20대 7명(23.33%), 30대 8명(26.67%), 40대 11명(36.67%), 50대와 60대가 각각 1명(3.33%) 씩이다. 40대에 입격하는 경우가 가장 많고 그 다음이 30대 순이다. 20대부터 40대까지 분포하는 것으로 보아 적어도 오랜 기간 동안 사마시에 입격하고자 하였음을 알 수 있다. 이는 향촌사회에서는 생원, 진사로서 누릴 수 있는 사회적 지위와 연관이 있는 것으로 보인다. 다시 말해 이렇듯 오랜 기간을 투자하여 사마시에 입격하고자 노력했다는 것은 향촌사회에서 생원·진사의 사회적 지위가 사족으로서 상당한 위치를 차지하고 있었던 것을 짐작하게 해준다.

마지막으로 응시한 과거 종류별로 살펴보면 式年試 12회 14명, 增廣試 11회 16명으로 식년시와 증광시에 입격한 횟수나 입격한 인원이 비슷한 것으로 통상적으로 정기적으로 실시되는 식년시에 있어 지방 출신들이 합격률이 높은 것에 비해 증광시에도 그와 비슷한 추세를 보이는 것이 봉화지역이 한양과의 인접성으로 인해 비정기적으로 임시적으로 시행되는 증광시에 있어서도 그리 큰 어려움이 없이 응시할 수 있는 지리적 특성이 반영된 것이라고도 할 수 있겠다.

[자료적 가치]

조선시대 지방 사족들은 그들이 속한 지역사회의 지배세력으로 존재하며 영향력을 행사하였는데 과거 합격자는 사족 내에서도 우위를 차지한다. 즉, 양반이 자신들의 신분을 획득하고 지배집단으로서의 지위를 유지하는 길은 과거에 합격하여 官職을 갖는 것이었고 양반의 신분적 지위와 특권을 유지시켜주는 가장 중요한 요소는 역시 관직이었다는 것이다. 특히 사마시 입격자인 생원·진사는 수적인 면에서 문과 급제자의 3배가 넘는데다 재지적인 성격이 강해 사족 내에서 차지하는 비중이 상당히 컸다. 이들 중 많은 수가 향촌사회에 머물면서 그 사회의 지도자로서 막강한 영향력을 행사하였는데 과거 급제자와 관련된 많은 정보가 담겨져 있는 司馬錄은 과거제의 운영 실상의 보여주는 기본 자료가 된다. 본 문서는 봉화지역에 거주하였거나 본관이 봉화인 이들의 사마시 입격 실태를 보여주는 자료로서 봉화 지역의 사족의 사회적 지위를 파악하는데 중요한 자료라고 하겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1999, 한길사

『조선시대 양반과 향촌사회』, 김현영, 1999, 집문당

『한국의 과거제도』, 이성무, 2000, 집문당

『CD-ROM 사마방목』, 한국정신문화연구원, 2001, 서울시스템주식회사

『조선시대연구』36, 최진옥, 2006

『역사와 담론』58, 이연숙, 2007

『이화사학연구』41, 박진철, 2010

정은영,이수환