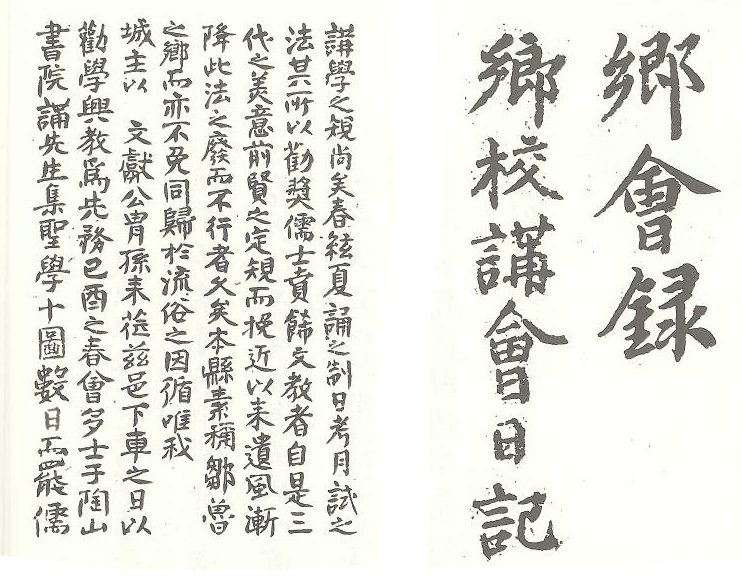

壬寅년(1902) 10월에 觀察使 이헌영이 각 군에 月朔講學을 申飭하게 됨에 따라 수령이 강학을 주관할 당시의 〈講會日記〉와 〈講會後序〉를 모아놓은 《鄕會錄》이다.

[내용 및 특징]

鄕校의 校生들은 敎官으로부터 經書와 詩文을 배웠으며 교과서로는 『小學』,『經書』, 『三綱行實』등의 初學敎材를 비롯하여 『四書五經』, 『性理大典』, 『近思錄』등의 朱子書, 『通鑑』, 『宋元節要』등의 史書, 『文選』, 『楚辭』, 『柳文』,『韓文』, 『古文眞寶』등의 文學書가 있었다. 이 중에서 유교사회 도덕규범의 입문서이며, 성균관 입학시험과 생원시의 예비심사 과목이었던 『小學』이 가장 중시되었다. 그 다음으로는 『孝經』과 『四書五經』이 중요한 교재가 되었으며, 이러한 교재는 조선조 전반을 통해 변화가 없다. 조선후기의 교과내용의 순서에 대해서는 『朝鮮民政資料』「牧民篇」에 향교에서는 석전 후 모인 생도들에게 봄에는 제술, 가을에는 강독을 시험하는데 강독서로 초년에는 대학, 시전, 소학을 다음해에는 논어, 서전, 가례를, 그 다음해에는 맹자, 주역, 심경을, 4년째에는 중용, 예기, 근사록을 통달하며, 사서삼경을 암송해야 한다는 기록이 있어 특정교재를 가지고 교생을 교육시켰으며 각 지방관장의 주도 아래 考講이 실시되었다는 것을 알 수 있다. 이 문서가 작성된 19세기 중반에서 20세기 초반에 이르는 시기의 예안향교의 고강에 있어서의 문제를 지적하고 있는 부분이 문서 곳곳에 드러나 있다. 대강의 내용은 講學의 법도는 예전의 성현들이 바른 규칙을 정하였으나 최근 그러한 定道가 흐트러지니 유학의 풍속을 復興시키고 講學에 더욱더 힘쓰라고 지적하고 있는 부분이다. 이러한 병폐는 비단 예안향교에만 국한된 것은 아니었던 것으로 보인다. 연산군 이후 향교가 피폐해져 면학에 뜻이 없는 자들이 군역면제의 특혜를 이용하기 위해 향교에 입적하게 되자 인조 때부터 落講充軍制를 강화하게 되는데 물론 낙강충군제는 인조 연간에 처음 실시된 것은 아니었지만 고강에 대한 구체적인 定式이 이때에 만들어짐으로써 낙강충군제가 한층 강화되었고 향교 고강의 중요성도 동시에 지적하고 있는 제도로 볼 수 있기 때문이다.

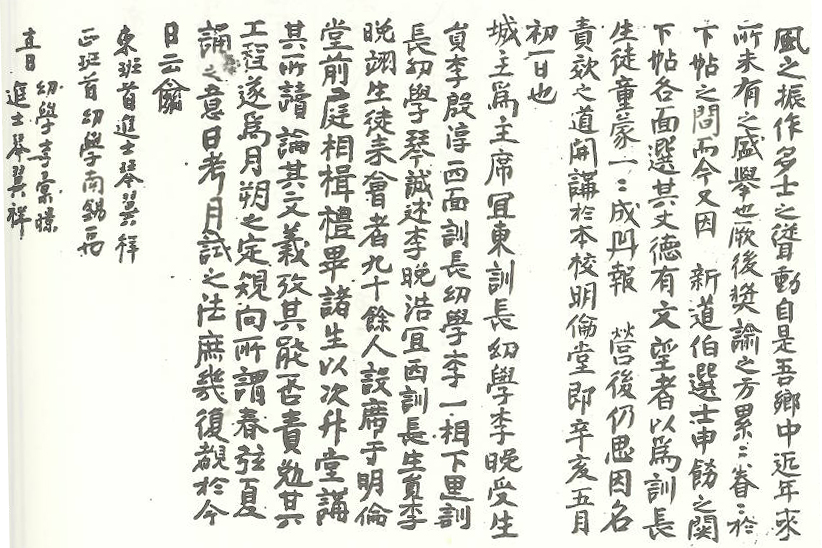

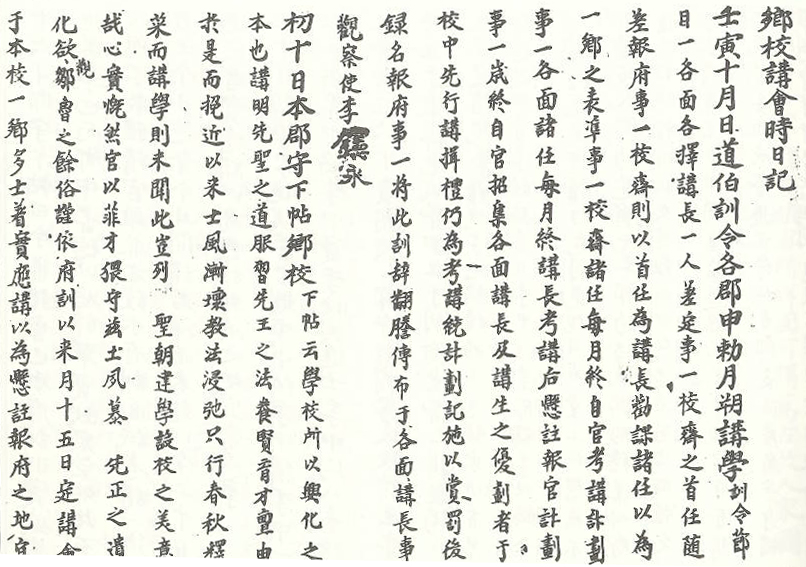

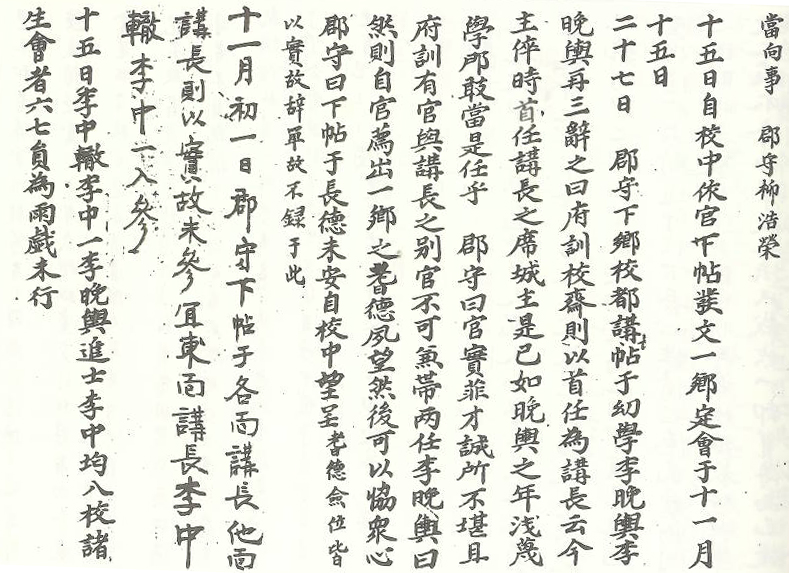

이 문서에서는 고강에 있어 책임소재를 분명히 하기 위해 강장을 지정하도록 하고, 고강관은 고강대상자를 계획하에 관리하고 명부를 작성하여 시강 및 벌칙에 대해서도 방안을 마련하도록 한다는 내용을 담고 있다. 조선 중기 이후에는 피역하려는 무리들이 향교에 몰렸으므로 교생에 대한 연례적인 고강은 군역의 자원을 확보한다는 측면에서도 중요한 국가의 행사였다고 보여진다. 이 문서에서는 군역확충의 목적을 표면적으로는 들어내고 있지 않지만 향촌사회의 儒風의 강화라는 측면을 통해서 국가 이데올로기 수호를 통한 제도적 안정을 꾀한다는 간접적인 필요성을 역설하고 있는 것으로 보인다. 인조 22년(1644)의 《校生考講謄錄》에 고강대상자를 교생 및 원생뿐만 아니라 業儒를 포함하고 액내·외를 막론한 15세 이하인 자로 정한 것이 이 문서에서 드러나는 바와 상통하는 지에 대해서는 알 수 없다. 고강에 대한 훈령을 중심으로 하여 영인본으로 점련되어 있는 한계도 있지만 등록이 작성될 시점에서 200여년이 흐른 뒤에 작성된 문서로 士族의 특권이 인정되지 않았거나 靑衿錄에 입록하여 고강에 응하지 않았던 이는 누구였는지, 품관의 자제인 업유나 서원유생, 외방유생 등 향교에 屬籍하지 않고 고강에도 응하지 않는 경우가 허다한 17세기 중반과 어떠한 차이를 보이는지는 본 문서만으로는 알 수 없기 때문이다. 또한 면강첩을 발급 받아 고강을 면제받은 이에 대한 정보도 기록되지 않고 어떠한 언급도 없는 것으로 보아 이러한 사정도 반영이 되지 않아 면강첩의 발급에 대해서도 살펴볼 수 없는 한계를 가지고 있다.

춘추에 두 번 실시되는 고강이 일정기간 착실히 거행되었던 것은 부정할 수 없는 사실이나 예안향교에는 어떠한 사정이 반영되었는지에 대한 전반의 언급이 없는 것으로 보아 향교에 실시된 고강의 사정이 타도와 비슷하게 적용되었던 것으로 보인다.

향교 교생에 대한 고강의 실행도 여타의 제도적 결함 및 시대 변화가 야기시키는 여러 문제와 마찬가지로 시간이 흐를수록 그 병폐도 함께 생겨나기 마련이었다. 대표적으로 救荒 등의 이유로 강습이 어렵게 되거나, 都事의 巡歷에 厨傳의 폐가 따르거나, 汰講者들이 一式年 후에 軍裝, 服色 등의 物을 試할 때 각 營將이 臆見으로 그 모양을 제정하므로써 빈번히 개조하는 폐가 있어 민이 심한 고통을 받고 있다는 등의 지적이 생겨났다. 이러한 폐단으로 고강이 잘 시행되지 않는 지경에 이르게 되자 肅宗代에는 군역의 폐를 시정하기 위한 본격적인 논의와 노력이 다시 있었다. 이는 군역의 부담이 가중될수록 양민들이 합법적인 테두리인 향교로 입적하려고 한 것과 궤를 같이 한다고 할 수 있는데 양역부담층을 실질적으로 관리할 수 있는 것이 고강과 깊은 연관이 있는 것이기 때문이었다. 이 시기에는 지방민들이 5, 6세만 되면 童蒙校生이라 하여 校案에 이름을 올리고 조금이라도 문자를 깨치면 곧 講案에 올렸으므로 교생들 가운데 소학 및 경서에 관통한 자는 극히 드물고, 심지어 자신의 성명조차 제대로 쓰지 못하는 자가 태반인 실정이었다. 그리고 도사가 고강을 착실히 시행하지 않아서 낙강자를 거의 내지 못한 경우가 허다했으며, 향교의 재임은 뇌물을 받고 교생들을 고강대상자 명부에서 빼 주기도 했다. 뿐만 아니라 영남지방을 제외한 타 지방에서는 양민들이 원납하고 교생이 된 액외생만 年例考講에 응하는 것이 일반적인 관행처럼 되어 있었다. 이 문서에서도 도사와 재임의 역할을 강조하고 있는 것으로 보아 어느 정도 고강의 폐단이 예안향교 내에도 존재하였던 것이라고 볼 수 있다고 하겠다. 숙종대 고강의 사목이 발표되면서 다시금 고강은 상당히 엄격히 시행되었다. 고강의 실시를 농사일 등과 연계하여 탄력적으로 시행하고 고강 및 낙강자의 처리와 부정자의 벌칙문제, 강안의 落漏者 색출문제, 특례를 베푼 지역에 대한 규정, 면강대상자의 면강첩에 따른 부정자 처벌문제, 贖布의 관리방법 등이 정비되었다. 그러나 避役校生의 문제는 쉽게 해결되지 못하였고, 이는 곧 군역부담층의 수적 감소와 더불어 고충의 증가로 이어지는 문제로 귀결되었다. 실질적으로 양역의 부담층의 확대조치가 없이 교생고강을 통학 小變通策만으로는 과중한 군역부담으로부터 벗어나려는 양인층의 향교교생으로의 입록을 통한 피역현상을 거의 막을 수가 없게 되는 것이었고 조선 중기 이후는 영남지방의 각 향교에도 이러한 피역을 목적으로 향교에 납전하고 향교에 입록된 액외교생을 관의 묵인 아래 공공연하게 두게 되는 결과를 낳게 된 것이었다.

한편 조선후기에 이르면 국가에서는 향교의 재정확보를 위해 향교전과 노비 외에 교보의 획급, 교촌 및 계방촌의 설정을 추진하였다. 일반 양민들은 여기에 편입되거나 편성되어도 군역을 면할 수 있기 때문에 부담이 무거운 액외교생보다는 이 길을 택하기도 하고, 또한 향교에 일정한 양의 원납을 하고서 군역을 면제받았다. 그리하여 조선 후기에는 중기처럼 그렇게 많은 수의 액외교생은 없었다. 이는 액외교생으로부터 야기되는 고강의 폐단을 줄이는 계기가 되었다. 또한 액외교생으로 인한 남설의 문제가 심각하지 않아 조선 후기에는 흉년이나 재앙을 당했을 경우나 國恤卒哭前에 잠시 고강을 정지한 것을 제외하고는 고강은 계속되었다. 특히 이 문서에서는 단순히 군역의 확보라는 측면에서만 고강을 실시하지 않고 유학의 진작이라는 측면에 그 뜻을 두고 있는 것을 볼 수 있다. 고강에 있어 다시금 향교의 교육적 기능을 강조하고자 하는 대표적인 내용으로 문헌공의 주손인 정재기가 예안현감으로 부임해 왔을 때 제일 우선적으로 향교의 고강을 권장하였고, 기유년(1849) 봄 향회시에 많은 士人과 도산서원의 강학관이 모여 성학십도를 수일간 강학하여 유학의 풍속이 크게 일었다는 내용이 있다.

대체적으로 문서에서는 향교의 교육적 기능에 기초한 교생들의 講學을 강조하고 있다. 그러나 구체적인 방안에 대해서는 나타나지 않는데 〈學令〉의 日講, 月課를 통해서 그 대강을 살펴볼 수 있겠다. 일강에 대해서는 上·下齋에서 각각 1인을 뽑아 책을 강독케 하여 통한 자는 그 점수를 通考하여 科擧 式年의 講書 점수에 通算해 주며, 不通者는 楚撻의 벌을 준다는 것이고 과목에 대해서는 매월 製述하되 초순에는 疑·義와 論, 중순에는 賦·表나 頌·銘箴, 하순에는 對策이나 記를 과제로 하며, 제술체제는 簡嚴하고 정교하여 辭意에 달해야 하고 險僻하거나 奇怪하지 말아야 하고 문체가 변경되거나 浮靡한 내용을 기술한 자는 黜하며, 글자는 해서로 해야 한다는 등의 내용을 담고 있다. 그리고 이러한 규칙을 제정하여 학업을 장려하고 학업성적이 우수한 자에 대해서는 호역을 감해 주기도 했다. 이렇듯 조선 초·중기의 향교에 있어서 일강 및 월과의 규범을 정해놓고 강학을 실시했으나, 조선후기에는 이러한 규범이 지켜지지 아니하고 다만 춘추로 강회를 열고 있다. 이 문서에서 나타나는 강회도 시기적으로 조선후기의 사정과 크게 다르지 않았던 것으로 보여진다. 이는 향교의 교육적 활동을 통해서 조선 후기의 향교가 교육적 기능의 맥락을 이어가고 있었다는 것을 보여주는 것이라 하겠다.

[자료적 가치]

향교의 교육적 기능이 약화되었던 조선후기의 예안향교에서 행해졌던 강회일기로서 강회라는 향교의 교육적 활동을 통해서 조선 후기 향교가 교육적 기능의 맥락을 이어가고 있는 것을 보여주는 자료이다. 향교 유생들에게 강학을 강조하는 것이 고강을 통하여 양역부담층의 증가를 이끌어 낸다는 조선 중기까지의 정책적 기능을 수반하는 것이었는데 반해 이 문서가 작성될 시점에서는 그러한 측면은 크게 반영되지 않았던 것으로 보인다. 이는 예안향교에 남아 있는 校案 및 양안 등이 18세기 중후반을 끝으로 남아 있지 않아 본 문서가 작성된 시점의 예안향교의 인적 구성을 통해서 액내와 액외를 구분짓거나 군역을 피역하기 위해 투탁한 흔적 등을 파악하기 힘든 점도 있지만 대게 향교가 가진 교육적 기능이 퇴보하면서 강학이 春秋, 혹은 그보다 적은 횟수로 시행되는 강회로서 대체되는 조선 후기의 향교에 있어서의 경향과 그 궤를 같이 하는 것이라고 할 수 있겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『安東文化硏究』5, 정진영, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

정은영,이수환