[내용 및 특징]

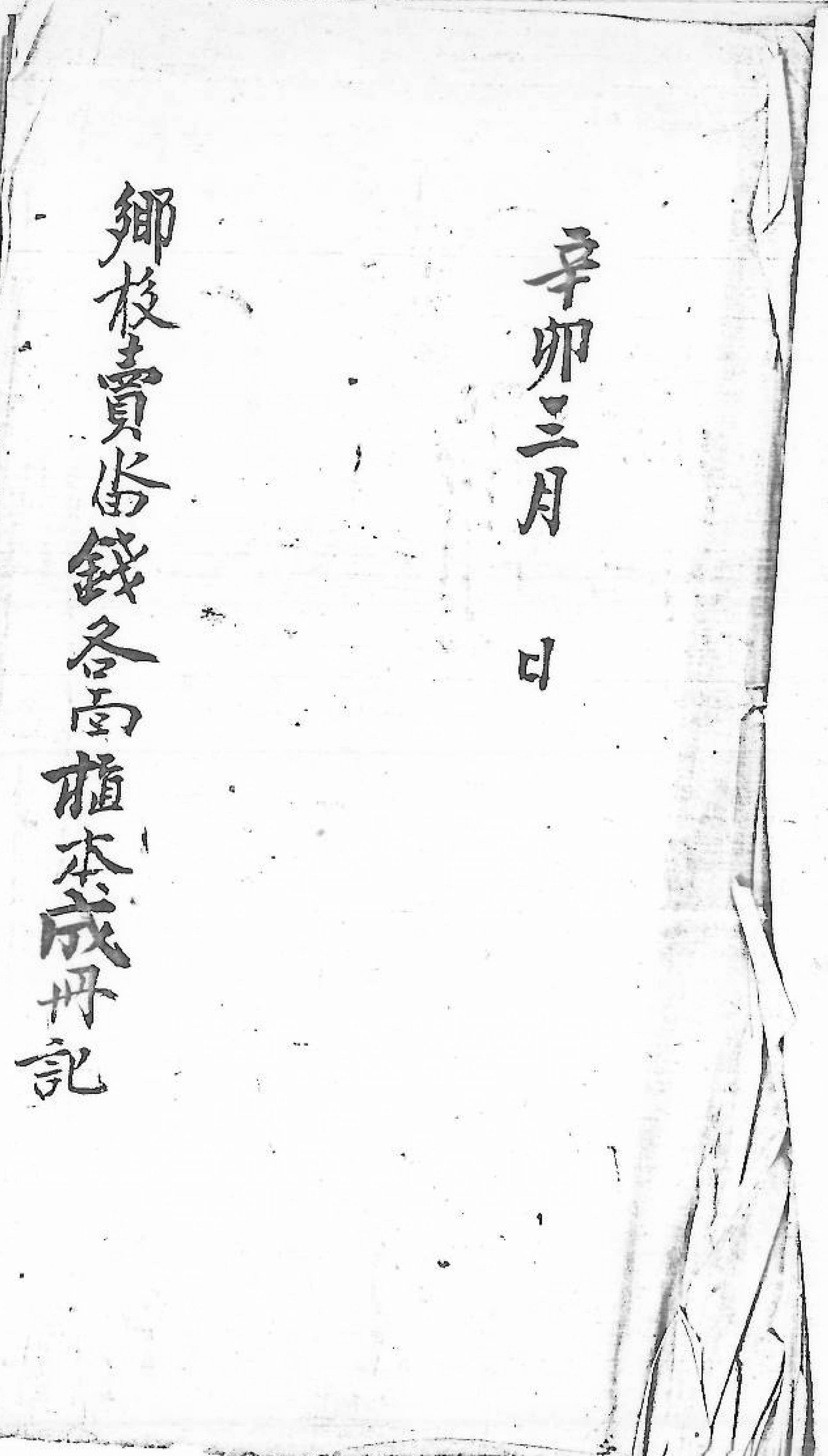

1891년 3월 慶尙道 玄風縣 玄風鄕校(現 대구광역시 달성군 현풍면 소재)에서 향교 소유를 방매한 돈으로 이자를 놓으면서 작성한 명부이다. 『辛卯三月日 鄕校賣畓錢各面植本成冊記』라는 표제에서 알 수 있듯이 전답을 방매한 돈을 各面에 이자를 놓고, 그 本이 되는 자금을 成冊하여 장부로 작성했음을 알 수 있다. 한편, 본 자료 직전에 작성되었을 것으로 추정되는 『辛卯三月初一日 本校賣畓錢植本記』라는 장부가 현풍향교에 함께 전해져, 자료의 작성 시기와 경위를 대략적으로 파악 할 수 있게 해준다. 두 자료 모두 표제에 ‘辛卯’라는 간지를 기입해 놓았는데, 『辛卯三月初一日 本校賣畓錢植本記』에 나오는 16개 面이 조선후기 현풍현의 행정구역이라는 점, 그리고 해당 자료의 말미에 수록된 향교 首任의 명칭과 성명이 각각 都有司와 金熙純라는 점을 통해 해당 자료와 본 자료에서 기재되어 있는 신묘년이 1891년임을 추정 할 수 있다. 현풍향교에 소장되어 있는 1632년부터 1838년까지 역대 도유사를 수록한 『都有司案』에 해당 자료의 도유사 金熙純이 확인되지 않기 때문이다.

장부는 各面의 洞里별로 이자를 놓은 금액과 해당 동리의 책임자를 기재해 놓았다. 『辛卯三月初一日 本校賣畓錢植本記』에는 各面별로 배정된 금액만 기재되어 있지만, 본 자료에는 동리별로 세분되어 있는 것이다. 당시 현풍향교가 殖利를 하게 된 까닭은 『辛卯三月初一日 本校賣畓錢植本記』의 節目에 언급되어 있다. 이 자료에 따르면, 향교 소유 전답이 척박하고 건조하여 조금만 旱災를 입어도 매번 退卜함이 많기에, 이것을 斥賣하여 一邑에 植本해서 이자를 거두는 것으로 대체하기로 결의하였다. 이때의 전답 판매 수입은 모두 1,300냥으로 이중 300냥은 향교 건물의 수리에 쓰고 나머지 1,000냥을 현풍현 소재 16개면에 각각 20냥에서 83냥씩 이자를 놓아, 여기서 얻어지는 자금으로 향교에서 시행되는 각종 祭禮의 비용과 향후 전답 매입비로 활용하는 것으로 계획하였던 것이다. 이러한 계획에 따라 各面의 동리별로 이자를 놓고 본 장부를 작성하였는데, 애초 계획된 16개면 가운데 4개면에 대한 사항은 본 장부에서 누락된 채 12개 면의 상황만 기재되어 있다. 즉 60냥을 殖利하기로 한 毛老面, 40냥 殖利를 계획한 論工面, 西部面의 20냥, 山田面의 83냥에 대해서는 본 자료에서 확인되지 않는데, 4개면에 대해서는 殖利하지 않은 상태에서 장부가 작성되었을 가능성이 있으나, 『辛卯三月初一日 本校賣畓錢植本記』에서와 같이 자료 말미에 署押이 기재되어 있는 않는 것으로 보아, 자료 말미가 탈락된 것으로 추정된다.

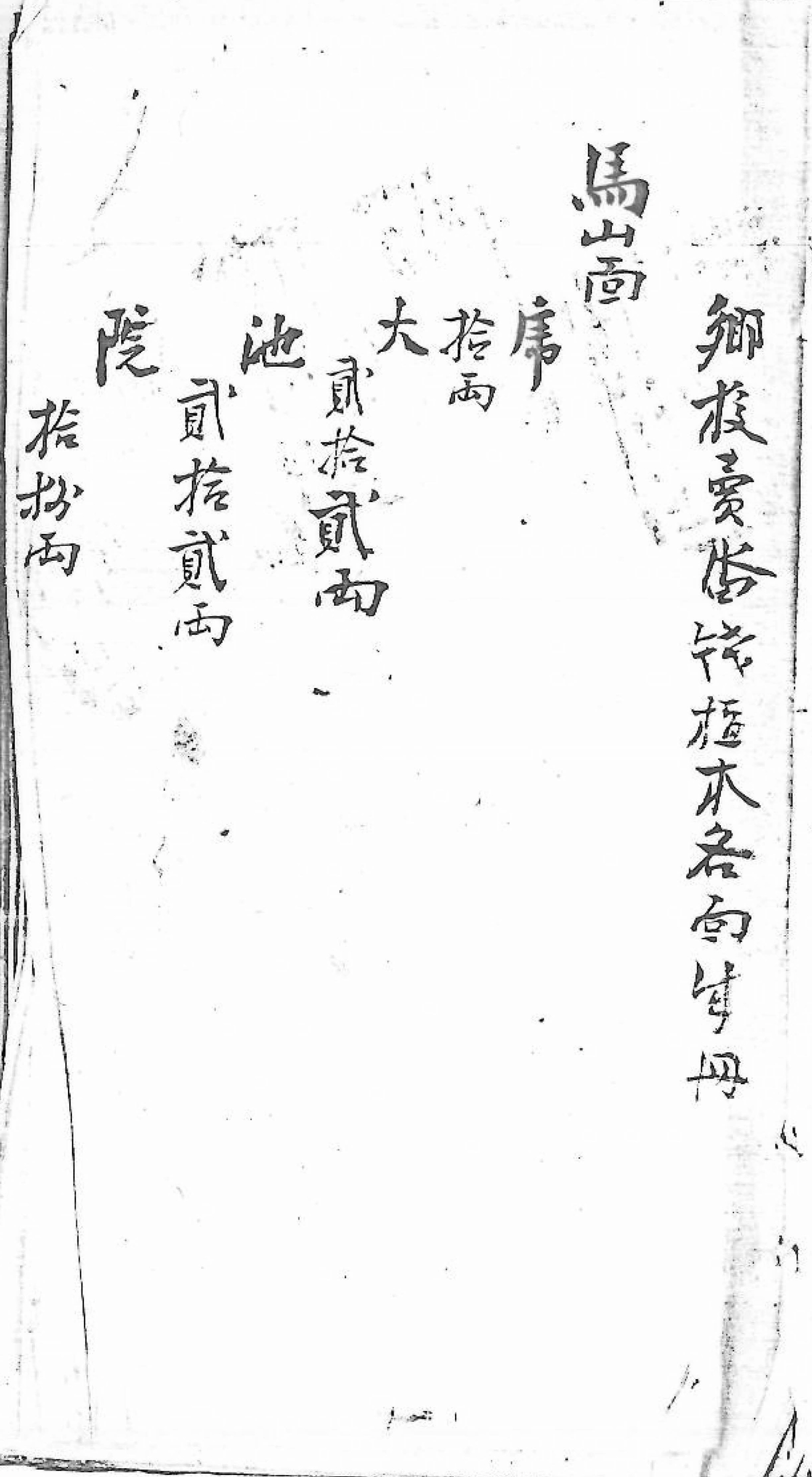

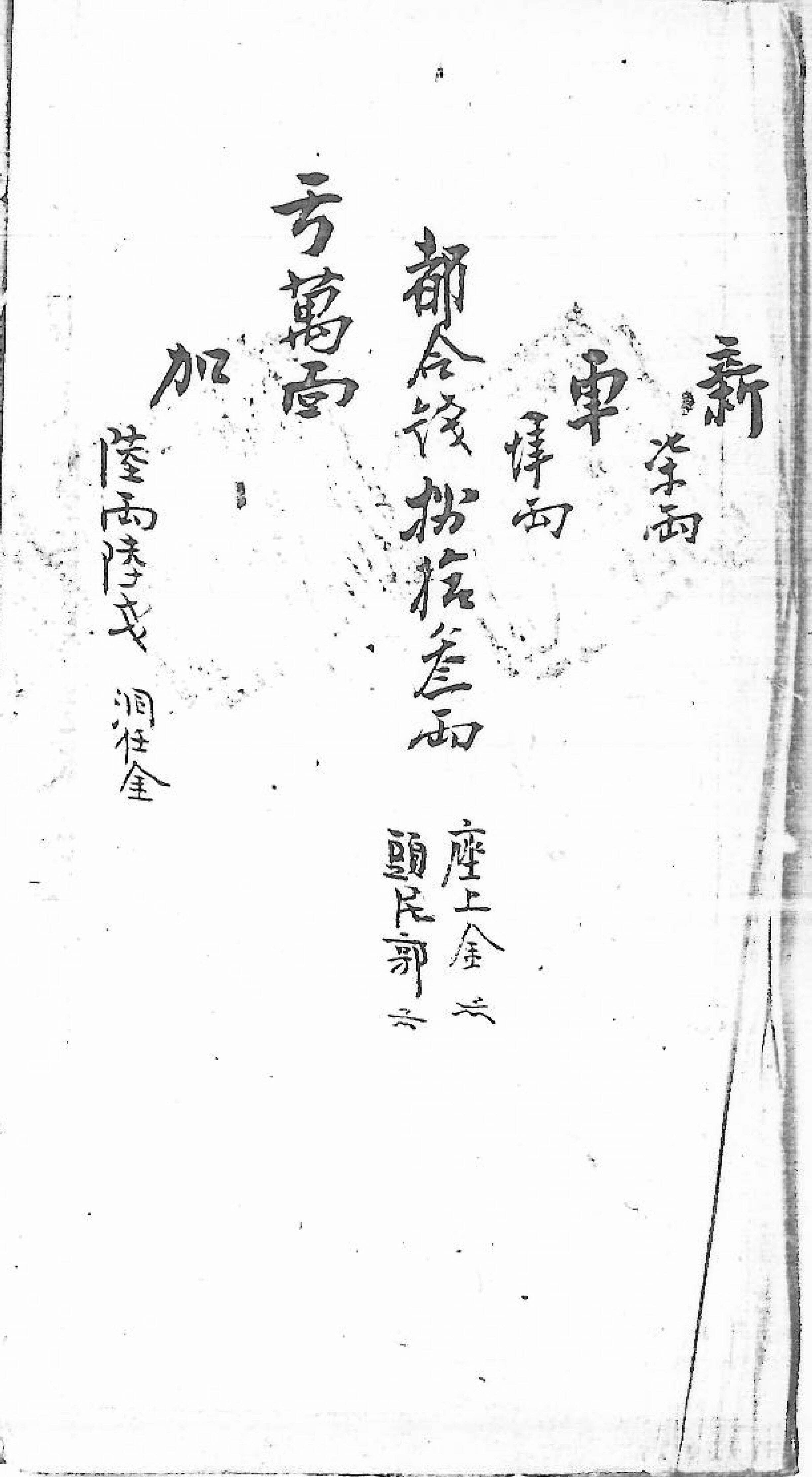

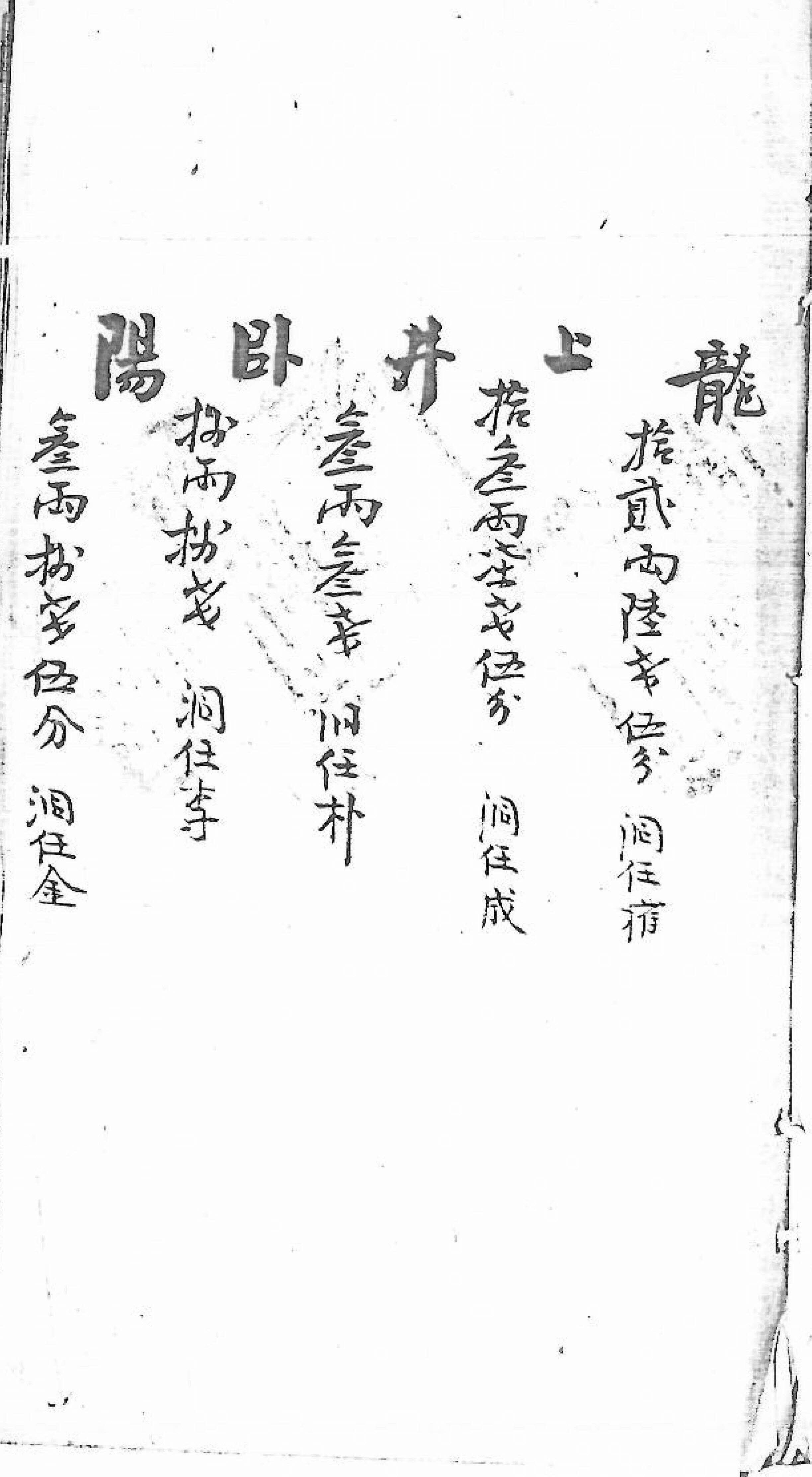

자료는 各面의 동리별로 殖利한 구체적인 액수와 책임자인 洞任의 姓을 기재하고, 말미에 면별 총액과 책임자인 座上 등의 성명을 기재하는 형식으로 구성되어 있다. 그러나 동리의 기입 형식이나 책임자의 기재 방식과 명칭은 동일하지 않다. 성명을 기재한 경우, 성씨만 기재한 경우, 둘 다 기재하지 않은 경우도 있으며, 아래에 署押을 기재한 경우도 있다. 또한 몇 개 면의 동리는 동리의 앞글자만 기재해서 구분해 놓았다.

各面별 殖利 상황은 다음과 같다. 馬山面의 席에 10냥, 大에 22냥, 池에 22냥, 院에 18냥, 新에 7냥, 車에 4냥씩 도합 83냥이며, 座上은 金, 頭民은 郭으로 기재되어 있다. 그리고 성씨 아래에는 좌상과 두민의 署押이 있다. 亏萬面은 可에 6냥 6전이며 책임자인 洞任은 金, 龍에 6전 5푼으로 동임은 權, 上에 13냥 7전 5푼으로 동임은 成, 井에 3냥 3전으로 동임은 朴, 臥에 8냥 8전으로 동임은 李, 陽에 3냥 8전 5푼으로 동임은 金, 北에 4냥 9전 5푼으로 동임은 金, 南에 2냥 2전으로 동임은 金, 新에 4냥 4전으로 동임은 李, 花에 1냥 1전으로 동임은 金, 外에 1냥 1전으로 동임은 金, 禮에 2냥 2전으로 동임은 郭, 油에 18냥 1전으로 동임은 金이며, 도합 83냥으로 나타난다. 亏萬面의 좌상은 李基華이다. 竗洞面은 大에 2냥, 德에 8냥 5전, 應에 9냥, 浦에 11냥, 禮에 6냥, 坪에 10냥, 台에 1냥 5전, 少에 24냥 5전, 加에 10냥 5전으로 도합 83냥이며, 좌상은 尹季運으로 나타난다. 末亦面은 道儀에 7냥, 沙背에 6냥 5전, 屈禮에 3냥 5전, 九乭에 3냥 5전, 藍通에 7냥 5전, 佳泰에 14냥 5전, 台峯에 2냥, 蓋百에 2냥, 介谷에 6냥, 本末에 3냥 5전, 苞亭에 4냥, 寒亭에 11냥, 元山에 7냥, 安沈에 5냥으로 도합 83냥이고 좌상은 金으로 署押이 기재되어 있다. 그리고 ‘持去’로 白致壽를 기재하였는데, 殖利할 돈을 가지고 간 자로 추정된다. 이어 東部面의 淑谷에 16냥 6전, 麥溪에 16냥 8전, 本里에 4냥 6전, 新基에 2냥으로 도합 43냥이며, 좌상은 成으로 서압이 있다. 그리고 持去한 자는 金聲漢이다. 畓谷面은 烏枝洞에 33냥 5전, 尺沙洞에 14냥, 又布洞에 8냥, 阿致洞에 10냥 5전으로 도합 60냥이며, 좌상은 없이 李琮宇이 持去한 것만 기재되어 있다. 旺旨面은 客基에 21냥, 浦同에 13냥, 後洞에 8냥으로 도합 42냥이고, 역시 좌상 없이 持去한 高闔得만 기재하였다. 瑜珈面은 陰地洞 49냥, 陽地洞 17냥, 鳳枝洞 12냥, 龜溪洞 2냥으로 도합 80냥이며, 좌상은 林, 동임은 李이다. 烏和面은 道洞에 11냥, 松林에 4냥, 寺洞에 3냥, 外洞에 4냥, 內洞에 38냥으로 도합 60냥이고, 持去한 자는 崔斗綱으로 기재되어 있다. 乭山面은 上洞에 14냥, 中洞에 6냥, 藥山에 18냥, 加峴에 12냥으로 도합 50냥이고, 持去한 자는 尹享坤이다. 津村面은 笛山에 7냥 2전, 栢山에 8냥 8전, 倉洞에 17냥 6전, 省谷에 4냥 2년, 仁安에 7냥 2전, 稚山에 5냥으로 도합 50냥이며, 좌상은 성씨 裵만 기재하였다. 求智面은 求에 2냥, 柳에 9냥, 牧에 15냥, 具에 2냥, 道에 7냥, 高에 2냥, 臺에 16냥, 神에 6냥, 外에 18냥, 內에 6냥으로 도합 83냥이며, 좌상은 郭, 面任은 玄으로 나타난다.

[자료적 가치]

19세기 후반 향교 재정 운영의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향교의 주요 재정적 기반으로는 田畓, 奴婢, 殖利, 校保, 校村, 官補 등이 있다. 본 자료에서는 그 중에서도 殖利와 관련된 것이다. 특징적인 것은 田畓을 화폐로 전환하여 殖利의 本으로 활용했다는 점인데, 조선후기 화폐 경제의 발달로 殖利는 이전보다 비중 있게 활용되던 재정확보 수단이었다.

한편, 본 자료에서 殖利와 관련하여 그 책임자를 명시하고 있는 점도 주목된다. 各面과 洞里별로 통일되어 있지 않지만, 座上과 面任, 洞任 등의 성명이나 성씨를 기재하고, 경우에 따라서는 署押을 기재해 놓았다는 것은 식리를 통해 향교 재정을 확충하려는 확고한 의지를 보여주는 부분이다. 그런데 이러한 各面별, 그리고 동리별 이자 배분에는 일정 부분 강제성이 동반되었을 것이다. 공립교육 기관의 활성화라는 명분과 향교를 중심으로 활동하는 재지사족들의 권위를 빌어 殖利를 통해 향교 재정을 확보하려 했던 것으로 볼 수 있다. 이때 구체적으로 어떻게 殖利가 이루어졌는지는 확인되지 않는데, 당시 관행으로 보아 1할이 넘는 이자율의 高利貸였을 것으로 추정된다.