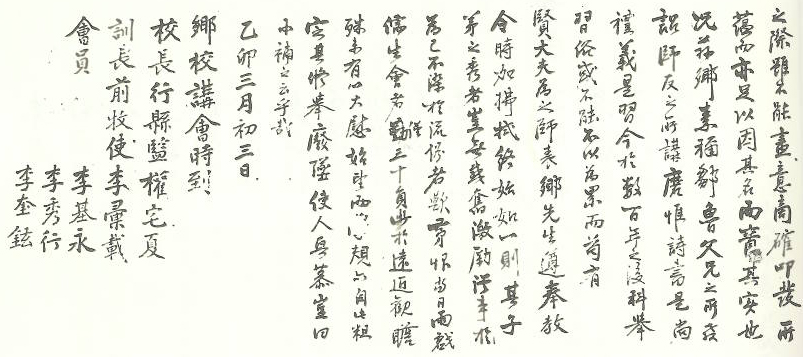

乙卯년(1855) 3월 초 3일의 禮安縣監 權宅夏가 강학한 사정을 기록한 향교강회일기이다.

[내용 및 특징]

乙卯年(1855) 3월 初 3일에 작성된 것으로 관학 기관인 鄕校의 유생들을 講學하는 사정을 기록한 것으로 향교 교생이라면 강학에 힘쓰고 考講에 임하는데 있어 학문에 정진해야 함이 선현들이 만들어 놓은 법도에 있는 것이 당연한 것인데, 근래에 들어 그러한 습속이 어지러워지니 안타까움을 금할 길이 없다고 지적하며 縣令의 주재 하에 각 면리의 유생들은 고강을 치르고 그 명단을 만들어 관에 보고함으로서 배우는 것을 게을리 하지 않도록 해야 함을 강조하는 禮安縣監 權宅夏가 講會한 것이다. 〈鄕校講會時到〉가 첨부되어 있는데 시도에는 현감과 더불어 훈장, 회원 51명과 동몽 4명의 명단이 있다.

향교는 ‘尊聖賢 崇儒學, 俎豆絃誦之地’로 표현되듯이 孔子 및 여러 先賢들에 대한 祭禮와 學生에 대한 敎育의 두 기능을 수행해 온 학교기관이었다. 향교의 구조가 大成殿, 東·西廡의 문묘와 明倫堂, 東·西齋의 학교로 구성된 것은 향교의 두 기능을 나타내는 것이었다. 태조는 ‘卽位敎書’에서 外方學校의 설치를 표명하였고, 태종대에는 守令七事에 ‘修明學校’를 넣어 지방교육에 관심을 기울였다. 이에 따라 고려말 이후 보급되어 오던 향교가 복구되거나 신설되면서 전국에 확대되었고 그 결과 성종대에는 전국의 모든 군현에 향교가 존재하게 되었고, 중앙에서 敎授, 訓導가 파견되어 교육활동을 전개하게 되었다. 그러나 향교교육은 인재양상보다는 官吏선발을 주목적으로 한 국가의 교육정책상의 문제점으로 점차 관심이 소홀해졌고 따라서 교수, 훈도 등은 文官들이 기피하는 대상이 되어 무자격자들이 늘어나면서 향교교육의 수준을 더욱 저하시켰다. 그나마 교관은 壬辰亂 이후에는 거의 파견되지 못하였다. 이러한 향교교육은 16세기 중반 백운동서원 설립이후 각 군현에 향촌교육기관으로서의 서원이 보급되면서 상대적으로 더욱 위축되는 경향이 없지 않았다. 그러나 조선왕조의 입장에서는 지방에 있어서의 유일한 官學인 향교의 향촌교화와 교육의 기능을 전혀 도외시 할 수 없었다. 따라서 조선 중·후기 이후에도 〈學令〉등의 규정에 의해서 향교의 교육이 꾸준히 지속되는 경우가 많았다. 이후 서원의 폐단이 노출되면서 향교에 대한 관심은 더욱 증폭되었다. 특히 경상도의 경우 他道에 비해 그 교육적 기능이 어느 정도 유지되고 있었다고 보인다. 따라서 조선후기에도 향교의 교육적 기능의 회복을 위하여 조선전기처럼 교관의 파견 또는 그 고을의 사람을 훈도로 선발하여 교육하자는 등의 다양한 의견이 제시되었다. 그러나 이러한 교관의 파견은 실현되지 못하였고 이에 대신해 興學의 권장을 목적으로 提督官의 파견이 모색되었다. 이 또한 숙종 때 한때는 수령에 대신해 과거에 응시하는 유생의 錄名을 담당하는 등 과거와 다르게 권한이 강화되어 영남·호남의 네 界首官에 제독관 파견을 위한 事目이 작성되기도 하였지만 곧 실효가 없다는 이유로 혁파되고 말았다. 이와 같이 향교교육을 회복하거나 진흥하기 위한 교관, 제독관의 파견이 실효를 거두지 못하자 이제는 수령의 감독하에 향교자체에서 교육을 행하는 정책으로 전환하였다. 본 문서에서 드러나는 것도 예안향교의 교생들의 교육을 주도적으로 담당하는 이는 당시 禮安縣監이었던 權宅夏가 校長, 前 牧使인 李彙載가 訓長으로 기록되어 있어 예안향교에서 자체적으로 교관을 충당하고 향교의 교육을 강화하려고 한 움직임을 드러내고 있다는 것이다. 이는 敎學체제를 지방관의 적극적인 주관하에 면단위 교학기구를 관학 중심으로 조직하려 한 것으로 볼 수 있다. 이러한 것이 비단 예안향교에만 국한된 것은 아니었다. 면단위 교학기구 논의는 이미 壬辰倭亂 이전 柳成龍과 鄭逑, 영조대의 趙顯命에 의해서도 추진된 적이 있었다. 이들은 모두 향교체제의 문제점에 대한 보완책의 하나로써 면 단위 훈장의 운영방안을 도입하는 것이었다. 이는 面里制를 바탕으로 행정체계와 교육체계를 결합시켜, 면리에서 자치적인 교육을 유도하였다는 것을 알 수 있다.

조선 후기에는 조선초·중기와 같이 향교에 있어서 日講, 月課 등 규범에 따라 講學이 실시되지는 못하였지만 지방 수령에 따라서는 春秋로 講會를 열어 여가에 향교에 나아가 유생을 가르치기도 하고, 향교에서의 公都會나 과거에 응시하는 유생들에게 助錢하고, 또 백일장, 旬題 등을 열어 주관하기도 하는 등 교육적 활동이 어느 정도 지속되고 있었다. 이 문서에서도 강학의 실시에 있어 이러한 사정 등이 반영이 되어 현감이 강회를 열어 유생을 교육하고자 하는 것을 보여주고 있다고 하겠다.

이렇듯 중앙에서 교관을 파견하지 않고 군현 자체에서 都訓長, 面訓長 등을 선출하여 교육하게 한 것은 양반들이 향교교육에 능동적으로 참여할 것을 유도할 목적이었을 것으로 추정된다. 그러나 이러한 조정이나 수령의 노력은 별다른 효과를 거두지 못하였다. 이는 관의 교육정책상에 문제가 있었기 때문이다. 이러한 향교를 통한 교육활동의 부진현상의 가장 기본적인 것은 정부 또는 관의 차원에서 교육활동에 따른 경제적 지원이나 보조 등의 배려가 전혀 없었다는 것이 먼저 지적될 수 있고, 도한 도훈장, 면훈장에 대한 교육의 책임과 태만에 대한 문책만이 강조되고 있을 뿐 포상에 대한 배려가 없었다는 것도 크게 작용하였다. 이와 같은 상황 속에서 향교를 통한 양반들의 자치적인 교육활동을 유도하였지만 이는 결국 양반유생들의 호응을 받지 못할 수밖에 없었다. 따라서 다만 과거를 준비하는 양반유생에 대한 배려는 향교교육에의 부분적 참여를 가져왔다. 그것은 유생들을 향교에 居接시켜 과거공부를 시키고 우수한 유생은 監營에 있는 希願堂(全州)·樂育齋(大邱) 등에 보내는 것이었다. 흥학에 관심있는 감사나 수령들은 조정의 향교교육 진흥책과는 별도로 교육을 위하여 노력하기도 하였다. 감영에 향교 이외의 학교시설을 세우거나 중수한 것이 그 하나의 예이다. 그러나 향교에서의 거접, 희원당·낙육재에서의 거접도 재정 부족으로 계속 이어지지 못하고 자주 중단되었다. 흥학에 관심있는 수령이나 監司가 부임해 왔을 경우에 간헐적으로 시행될 정도였다. 결론적으로 향교의 교육기능 회복을 위한 조정과 지방관의 노력은 兩班儒生들의 자치적 활동을 유도하기는 하였으나 실패하였다. 양반유생들은 간헐적으로 이어지는 향교에서의 거접에 참여하기도 하였으나 대개는 예전처럼 향교교육을 외면하고 私設書齋에서 과거준비를 하였다. 또는 향교와는 별개의 교육시설인 養士齋를 건립하고 과거공부를 위한 거접활동을 전개하기도 하였다. 예안향교에서도 당시 향교의 교육적 기능을 유지하려는 움직임이 강회를 통해 꾸준히 지속되고 있던 것만은 확실하게 보이나 향교 유생들의 관료로의 진출의 직접적 계기가 되는 과거 응시와 관련한 교육에 있어서의 노력이 어떤 형식으로 투영되었는지는 명확하게 알 수 없다. 또한 예안향교 교생 중에 과거를 위해 대구에 위치한 낙육재나 사설서재로 입교하는 인원이 얼마나 있었고 그러한 것이 어느 정도 진행되었는지에 대해서도 본 문서만으로 파악하기에는 한계가 있다. 다만 여타의 향교에서 야기되고 있었던 교생들의 강학과 관련된 교육적 기능의 쇠퇴가 일면 반영되어 강회로나마 강학을 지속하고 있는 모습을 보여주는 것이라 하겠다.

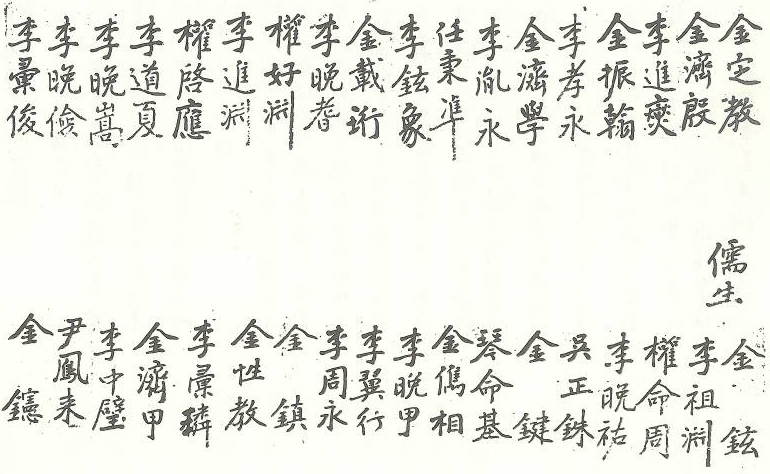

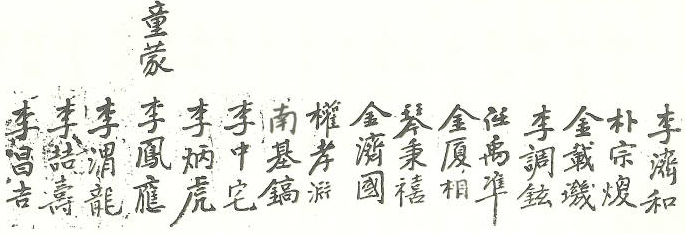

마지막 부분〈향교강회시도〉에 校長 縣監 權宅夏, 訓長 前牧使 李彙載를 비롯하여 會員 21명, 儒生 30명, 童蒙 4명의 인명이 기재되어 있다. 인명부만으로는 본관을 파악할 수 없으나 기재된 인명의 총 합 57명 중 예안의 주요 성씨였던 李氏(29명), 金氏(15명), 權氏(5명)가 49명으로 약 86%에 달해 향촌사회를 지배하던 유력가문을 중심으로 향교가 움직였다고 볼 수 있겠다. 예안향교에 남아 있는 향안과 교안을 살펴보면 16세기 중반 이후 앞서 밝힌 세 성씨가 중심이었다는 점을 감안하면 예안의 향촌사회를 지배하고 있던 성씨가 19세기 후반에 이르러서도 계속해서 향교를 장악하고 있었고, 동시에 향교는 이들 지배집단을 재생산하는 역할을 수행하고 있었다고 할 수 있다.

[자료적 가치]

향교의 교육적 기능이 약화되었던 조선후기의 예안향교에서 행해졌던 강회일기로서 강회라는 향교의 교육적 활동을 통해서 조선 후기 향교가 교육적 기능의 맥락을 이어가고 있는 것을 보여주는 자료이다. 향교 유생들에게 강학을 강조하는 것이 고강을 통하여 양역부담층의 증가를 이끌어 낸다는 조선 중기까지의 정책적 기능을 수반하는 것이었는데 반해 이 문서가 작성될 시점에서는 그러한 측면은 크게 반영되지 않았던 것으로 보인다. 이는 예안향교에 남아 있는 校案 및 양안 등이 18세기 중후반을 끝으로 남아 있지 않아 본 문서가 작성된 시점의 예안향교의 인적 구성을 통해서 액내와 액외를 구분짓거나 군역을 피역하기 위해 투탁한 흔적 등을 파악하기 힘든 점도 있지만 대게 향교가 가진 교육적 기능이 퇴보하면서 강학이 春秋, 혹은 그보다 적은 횟수로 시행되는 강회로서 대체되는 조선 후기의 향교에 있어서의 경향과 그 궤를 같이 하는 것이라고 할 수 있겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『安東文化硏究』5, 정진영, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

정은영,이수환