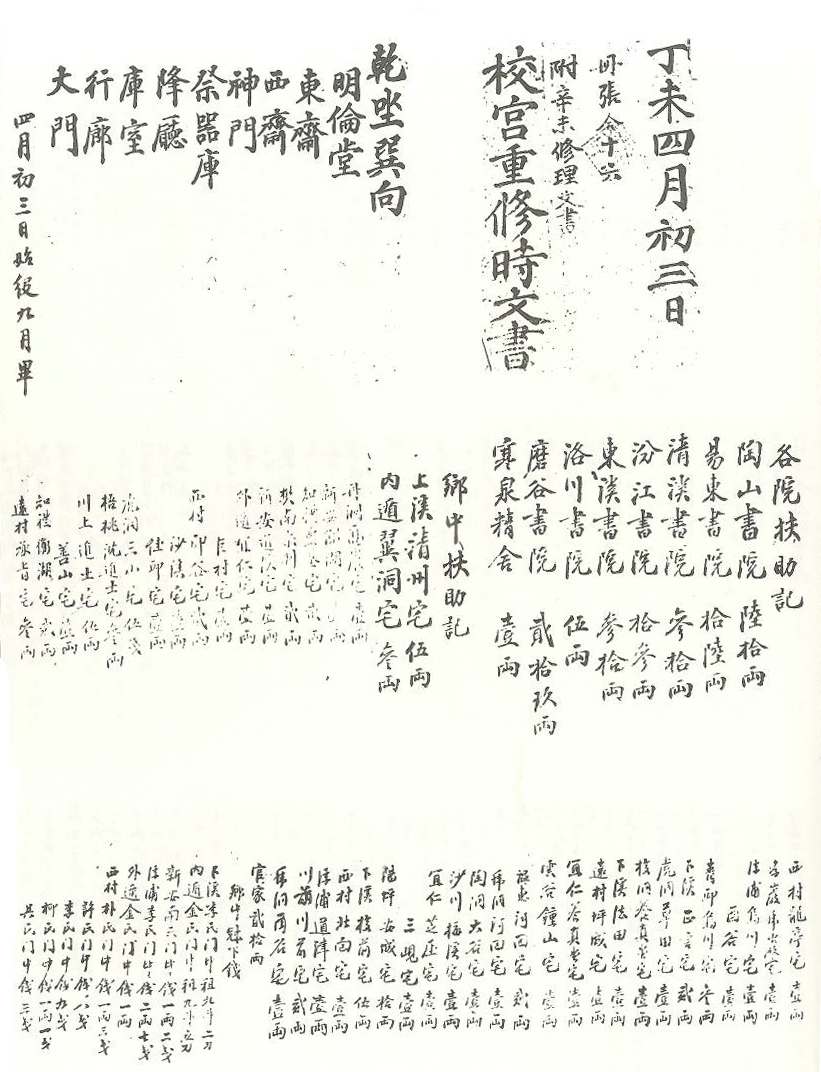

丁未 4월에 향교 중수시의 書院과 鄕中, 門中 및 校生들의 扶助를 기록하고, 부록으로 辛未年의 수리에 관한 내용도 첨부한 禮安鄕校 〈校宮重修時文書〉

[내용 및 특징]

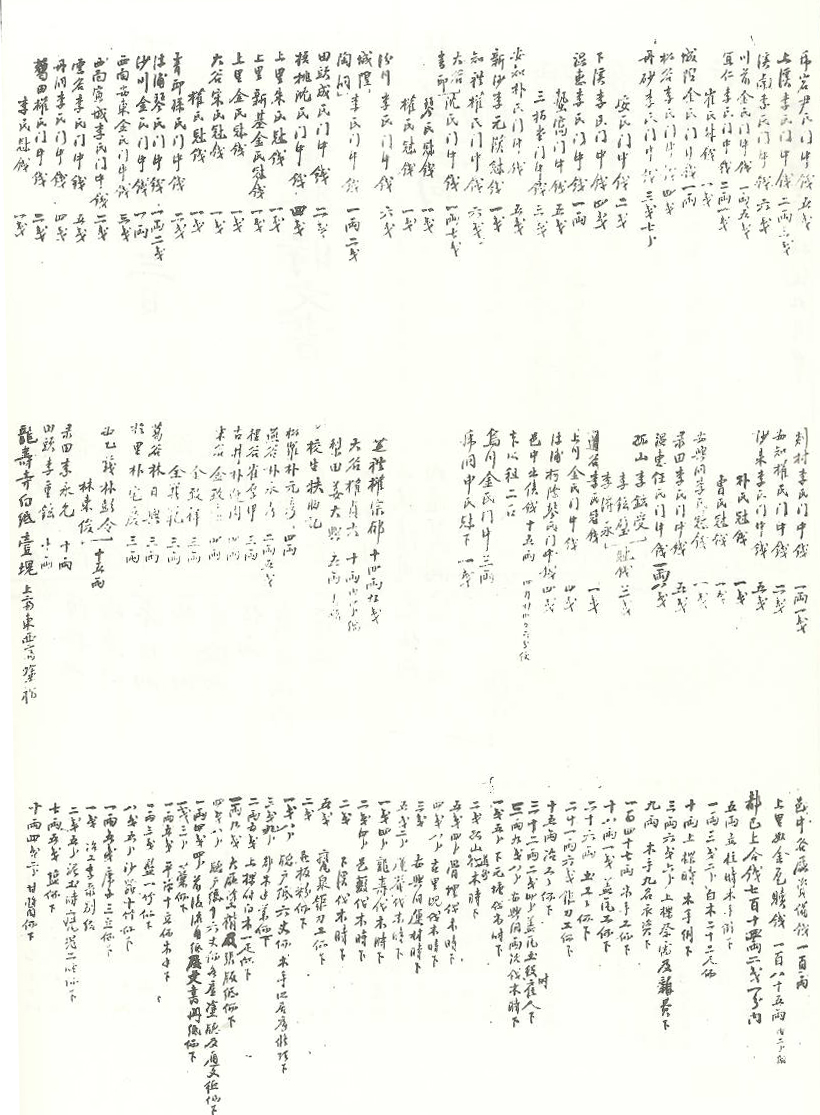

丁未(1847)년 중수시 문서를 시작으로 신미년(1871) 수리시기사, 단군기원 4280년(1887) 추향시기사를 부록하였다. 각 문서의 내용은 향교의 건물 수리에 대해 각 서원별의 부조기와 향중의 부조기, 문중별주보기, 교생부조기 등을 기록하고 있는 순서로 총합이 16장으로 되어 있다.

정미년의 수리는 乾坐巽向과 明倫堂, 東齋, 西齋, 神門, 祭器庫, 降廳, 庫室, 行廊, 大門을 4월 초 3일에 시작하여 9월에 마치는 대대적인 공사였다. 도산서원을 비롯하여 8개서의 서원과 향중과 문중, 그리고 교생들의 부조로 비용을 충당하였다고 기록하고 都監으로 金崗翰과 李一相, 李彙秀, 李鏞淳이 등재되어 있다. 부록되어 있는 신미년 수리시 기사는 향인 李翊相이 헌종정미(1847)년에 향교의 건물이 오래되어 명륜당과 재실, 강청, 제기고 등을 수리하였는데 불과 10여년이 지나지 않아 건물의 주춧돌은 기울고 담장이 무너지고 있는 실정이니 정미년의 고사에 따라 각 문중별로 돈을 거두어 수리하고자 한다고 밝히고 있다. 이어서 각 서원과 향중, 문중 및 교생의 부조를 기입하고 있다. 이어 1887년에 추향과 관련하여 서원 및 문중에서 보조한 금액을 부기하고 있다.

통상 향교의 중수나 이건 등의 공역이 있을 때에는 儒錢을 수봉하여 그 경비를 충당하는데 이 문서를 그러한 사실을 여실히 보여주는 것이라 할 수 있겠다. 향교는 국가로부터 지방의 교화와 교육이라는 목적을 부여받는 동시에 토지와 노비를 주요 경제적 기반으로서 분급받았다. 그러나 이러한 재정 기반은 조선조 전 시기에 일정하게 관리, 유지되지는 못하였다. 조선사회가 시간이 흐르면서 겪게 되는 사회 경제적 변동은 물론이고 향교를 기반으로 향촌사회의 주도권을 행사하고자 했던 인적구성원의 변동과 이를 둘러싸고 야기되는 여러 가지 문제들은 향촌 사회의 교육, 교화 기관으로서의 향교의 역할의 변동과 재정 기반의 약화를 막을 수는 없는 것이었다. 특히 향교와 관련된 건물을 수리하는 등의 일은 단기간에 많은 비용을 필요로 하는 사업이었기 때문에 향교 운영에 있어 중요한 일이 아닐 수 없었다. 이러한 향교 중수와 관련된 문제를 해결하는 데 있어 유전을 수봉하는 것이었다. 이 문서가 작성된 비슷한 시기의 梁山鄕校의 〈향교중수기〉(1864)를 보면,

奧在癸亥秋 余與玆士 鄕中章甫 憫校宮之傾圯 斂儒戶略干錢 仍舊而葺之 安君景祿幹其役 文廟明倫堂東西廡齋 輪焉奐焉 豈非斯文之大幸乎

라 하여 고을의 장보들이 교궁이 퇴락한 것을 보고 유호마다 약간의 돈을 거두어서 옛날과 같은 모습으로 수리하여 지금은 문묘와 명륜당, 동·서재가 정비되었다고 기록하고 있다. 이와 같은 과정은 향교 중수의 일반적인 관행이었던 것으로 보인다. 이 문서에서는 인접한 지역의 서원, 본관, 생원 등에서 부조한 것만이 기록되어 있는데 유전이 각기 제각각이라서 통상적으로 사림들이 스스로 결정하여 갹출한 것으로 보여진다고 하겠다. 《三嘉鄕校校宮誌》의 1826년 10월 1일에 각 면의 尊位와 面任에게 전령한 내용을 보면,

今番校宮之役 所謂儒錢等錢也 初非官家之收斂與勒捧也 乃是一邑士子之至願也 不然則校會堂中 爛商公議 出於大同至正之與 則凡爲方領園袂之服聖服 言聖言者 不敢異議於其間是矣

라 하여 유전이나 등전은 관에서 늑봉한 것이 아니고, 사림들이 스스로 원하거나 향교에서 논의를 거친 후 결정하여 갹출한 것이므로 다른 이의가 있을 수가 없다고 했다. 그런데 등전을 교중에서 사림들이 의논하여 임의로 정했기 때문에 요호들은 불만이 있었을 것이다. 이에 대해 향교에서 요호들로부터 등전을 수봉할 때에는 수전유사 외에 존위가 입회하게끔 조치하고 있다. 그러므로 요호들은 향교의 결정에 따를 수밖에 없었을 것이다. 왜냐하면 당시 유림들이 유전을 내지 않을 경우 免役의 특전을 박탈당하여 充軍도리 정도로 향교의 결정이 대단한 위력을 발휘하고 있던 상황을 감안한다면 이를 거부했을 때 요호들은 더 큰 경제적 손실과 불이익을 감수해야만 했기 때문인데, 예안향교의 중수문서로서는 일반민호나 饒戶들에게 어떠한 경제적 비용을 부담하게 하였는지는 파악할 수 없기 때문이다. 다만 향교 중수라는 공역에 부조금을 낸 경우를 보면 예안의 陶山書院, 東溪書院, 안동 易東書院, 汾江書院, 磨谷書院 뿐만 아니라 진주 淸溪書院, 문경 寒泉書院 등 비교적 멀리 떨어진 지역의 서원과 60家가 넘는 문중 등으로 다양하다. 이는 예안향교가 당시 이 문서가 작성될 당시의 향교 위세를 단적으로 나타내고 있는 좋은 예라고 할 수 있겠다. 이는 예안향교가 단순히 안동 및 예안지역의 유림뿐만 아니라 인접지역의 유림까지도 포함하는 汎儒林의 거점이었음을 짐작케 해 준다.

[자료적 가치]

향교의 중수나 이건 등의 공역이 있을 때에는 儒錢을 수봉하여 그 경비를 충당하는데 예안향교에서도 향교중수에 있어 유전을 수봉하여 중수를 했다는 것을 보여주는 자료이다. 특히 예안향교는 지리적 위치를 고려해 보았을 때 인근의 서원을 비롯하여 여러 문중과 향중의 유림들 뿐만 아니라 상대적으로 멀리 떨어진 곳으로부터 전폭적으로 지원을 받은 것으로 보인다고 하겠다. 예안향교 중수와 관련하여 시기적으로 큰 차이를 보이는 다른 문서가 없어 지원 금액에 대한 절대적 비교를 할 수는 없지만 부조금을 지급한 각 기관 및 문중, 향중의 유림들의 명단을 보면 여타 향교에 비해 많은 수가 포함되어 있는 것은 부정할 수 없다고 하겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『安東文化硏究』5, 정진영, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

윤정식,이수환