乙亥年부터 기록되기 시작하여 癸巳, 庚申에 걸쳐 작성한 禮安鄕校가 갖추고 있는 서책의 출납을 기록한 鄕校書冊置簿이다.

[내용 및 특징]

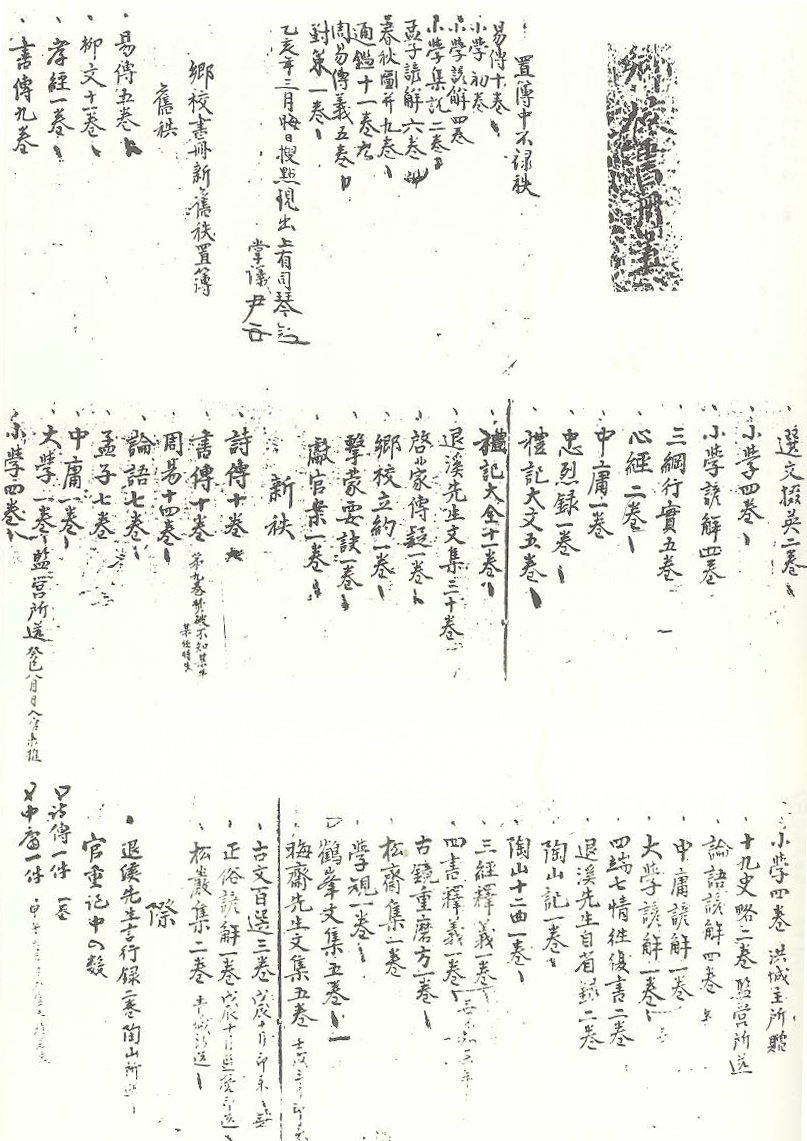

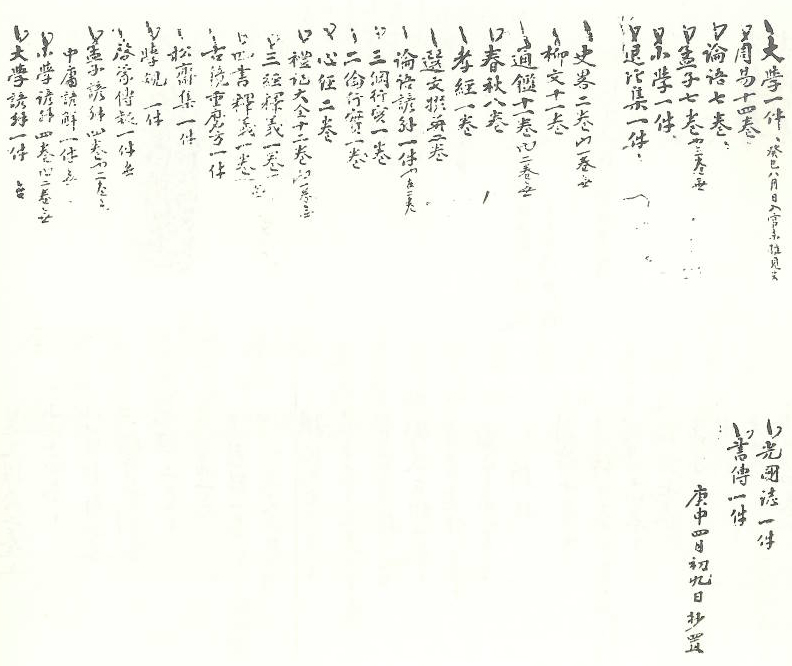

乙亥년 3월에 置簿 중 기록되지 않은 書冊 9종의 書名과 卷名을 시작으로 향교서책치부 舊秩의 서명과 권명, 新秩의 서명과 권명을 경신년에 이르기까지의 서책 출납 사항에 관하여 기록하고 있다.

향교는 孔子 및 여러 先賢들에 대한 祭禮와 學生에 대한 敎育의 두 기능을 수행해 온 학교기관이었다. 향교의 구조가 大成殿, 東·西廡의 문묘와 明倫堂, 東·西齋의 학교로 구성된 것은 향교의 두 기능을 나타내는 것이었다. 태조는 ‘卽位敎書’에서 外方學校의 설치를 표명하였고, 태종대에는 守令七事에 ‘修明學校’를 넣어 지방교육에 관심을 기울였다. 이에 따라 고려말 이후 보급되어 오던 향교가 복구되거나 신설되면서 전국에 확대되었고 그 결과 성종대에는 전국의 모든 군현에 향교가 존재하게 되었고, 중앙에서 敎授, 訓導가 파견되어 교육활동을 전개하게 되었다. 그러나 향교교육은 인재양상보다는 官吏선발을 주목적으로 한 국가의 교육정책상의 문제점으로 점차 관심이 소홀해졌고 따라서 교수, 훈도 등은 文官들이 기피하는 대상이 되어 무자격자들이 늘어나면서 향교교육의 수준을 더욱 저하시켰다. 그나마 교관은 壬辰亂 이후에는 거의 파견되지 못하였다. 또한 문관출신 교수관이 파견되지 못한 郡·縣에는 각도의 관찰사가 별도로 學長을 선출하여 교육을 담당하게 하였으나 향교의 학장은 본래 관인이 아니고 또한 俸祿도 지급받지 못했으므로 그것을 기피하는 경우도 있었고, 학도도 그 밑에서 배우기를 꺼렸으므로 世宗 즉위년에는 이 제도를 고쳐 생원·진사 중에서 師表가 될 만한 사람을 교도로 선임하고 月俸을 주도록 했다. 교수와 훈도의 직책은 그 이후 다소의 변동이 있다가 『經國大典』이 완성된 成宗 연간에 법제적으로 교수와 훈도로 정식화되었다. 이에 의하면 교수는 6품 이상으로 州 ·府에, 훈도는 7품 이하로 郡·縣에 파견한다고 규정되어 있다. 그러나 실제에 있어서는 문과합격자의 수가 제한되어 있었을 뿐만 아니라, 대우도 좋지 않아 대체로 교관직을 기피했으므로 法定敎官額數는 항상 부족한 실정이어서 향교교육은 더욱 피폐해져갔다. 中宗은 이러한 향교교육을 진흥코자 노력했으나, 오히려 교관에 허다한 無知不學者가 임명되는 결과만을 초래했다. 한편 明宗대에 이르면 이러한 교관문제를 해결하기 위해 사회적 신분을 고려하지 않고 문학을 어느 정도 이해하는 자가 있으면 학장으로 삼아 향교교육을 담당케 했다.

此則言其學校之事 而不言村巷敎之方矣 難窮村僻巷 豈無解文者乎 各於閭里擇其解文者 勿論賤庶 以爲學長 而使之開蒙敎誨 節目令禮曹詳細磨鍊可也

이처럼 신분상으로나 학덕상으로 자역을 갖추지 못한 자들이 군역을 면하려는 방편으로 교관직에 머물러 있었으므로 학도들은 향교에 赴校하기를 꺼렸고, 이로 인해 향교의 교육은 실효를 거둘 수 없었다. 이에 宣祖는 提督官을 파견하여 재차 향교교육을 장려코자 했다. 제독관제는 중국의 학제를 본받아 선조 때 처음 실시했으며, 전국의 모든 향교에 제독관이 파견된 것은 아니고 界首官이 있는 향교에만 파견되어 그 지역을 중심으로 한 지방향교의 교육을 독려한 것으로 보인다. 이러한 제독관은 지역에 따라서 혁파되었다가 다시 설치되기도 하여 일관성이 없었던 직위였고 향교의 교수를 겸임하여 제수된 경우도 있는 등 제도적으로 뿌리를 내린 것이 아니었다. 그리고 正祖 9년에 편찬된 『大典通編』에 주, 군에 파견되는 교수와 훈도는 폐지되기에 이른다. 예안향교에 남아있는 1855년의 〈鄕校講會日記〉를 보면 校長은 縣監, 訓長은 前牧使가 담당하고 있는 것을 알 수 있다. 다만 전후의 시기에 교생의 교육을 전담하는 職任이 어떤 변화를 보이고 있는지 알 수 없다. 다만 중앙에서 파견하는 교수나 훈도관 대신 일향의 師長이 될 만한 지방인물을 관에서 교임으로 뽑아 향교의 강학을 담당하게 했고 예안향교도 그와 크게 다르지 않았을 것으로 추정된다고 하겠다. 그러나 교임 임명은 관의 승인이라는 요식적인 절차를 거칠 뿐 향교유림들이 선임하였고, 강학도 자치적으로 운영하였다. 하지만 향교를 위시한 향학을 지방수령이 관장한다는, 즉 관학으로서의 성격만은 조선 후기에도 대체로 유지되고 있었다고 보아야 할 것이다. 『경국대전』「禮典 獎勸條」에,

諸道觀察使 量擇道內校生 每六月 設都會所 差文官三員 (敎授閑散) 或講論或製述 優等者啓聞 直赴生員或進士覆試…校生所讀書日課 每月季守令報觀察使 觀察使巡行考講 依學令勸懲置簿 敎官殿最時 憑考其月課日講 優等者量減戶役

라 기록되어 있는 것에서 관찰사와 지방수령에게 향교교생의 고강에 대한 감독과 책임이 부여되고 있음을 볼 수 있으며, 『大典會通』에도 이 점은 변함이 없다. 그러나 관학으로서의 향교의 교육은 서원과 사설 강습기관인 書齋의 확대로 인해 상대적으로 더욱 위축되는 경향이 없지 않았으나 조선왕조의 입장에서는 지방에 있어서의 유일한 官學인 향교의 향촌교화와 교육의 기능을 전혀 도외시 할 수 없었다.

한편 鄕校의 校生들은 敎官으로부터 經書와 詩文을 배웠으며 교과서로는 『小學』,『經書』, 『三綱行實』, 『四書五經』, 『性理大典』, 『近思錄』, 『通鑑』, 『宋元節要』, 『文選』, 『楚辭』, 『柳文』,『韓文』, 『古文眞寶』등이 있었다. 이 중에서 유교사회 도덕규범의 입문서이며, 성균관 입학시험과 생원시의 예비심사 과목이었던 『小學』이 가장 중시되었다. 그 다음으로는 『孝經』과 『四書五經』이 중요한 교재가 되었으며, 이러한 교재는 조선조 전반을 통해 변화가 없다. 이러한 교과서는 교육적 기능을 수행하기 위해 향교가 갖추어야 하는 서책들이었고, 서책의 관리는 관학으로서 지방수령의 책임하에 철저하게 관리가 되어야 하는 것이었기 때문에 도서 장부의 성격인 치부가 작성된 것이라고 할 수 있다. 이러한 것을 바탕으로 훈장을 통해 고강이 이뤄졌다. 조선후기의 교과내용의 순서에 대해서는 『朝鮮民政資料』「牧民篇」에 향교에서는 석전 후 모인 생도들에게 봄에는 제술, 가을에는 강독을 시험하는데 강독서로 초년에는 대학, 시전, 소학을 다음해에는 논어, 서전, 가례를, 그 다음해에는 맹자, 주역, 심경을, 4년째에는 중용, 예기, 근사록을 통달하며, 사서삼경을 암송해야 한다는 기록이 있어 특정교재를 가지고 교생을 교육시켰으며 각 지방관장의 주도 아래 考講이 실시되었다. 예안향교의 서책치부로는 향교에 있어 강론이나 제술에 대해 어떠한 사정이 있었는지는 알 수 없지만 앞서 언급한 바와 같이 매년 실시하는 6월 도회시 講論이나 製述의 우수자에게는 생원·진사의 會試에 直赴하는 특혜를 준다는 것으로 미루어 보아 예안향교에서도 강론과 제술을 실시한 것으로 보인다고 하겠다. 또한 고강에 대한 구체적인 定式도 인조 22년 《校生考講謄錄》에,

一. 曾讀 史書小學 自願一書

一. 時讀諸史子集中 自願一書 竝臨講爲白乎矣 不但口讀 講問文義爲白齊

하는 등의 내용으로 미루어 예안향교에서도 고강에 대한 일정한 규정은 존재하였으나 향교 소장 자료가 부족하여 그 자세한 내막을 알 수 없는 한계가 있다고 하겠다. 또한 서책의 관리에 대해서도 이 문서에서는 절목이나 완의가 곁들여 있지 않아 자세한 사정을 볼 수는 없지만 영양향교에 소장되어 있는 절목을 보면 ‘鄕校의 書冊은 官令이 아니면 문밖으로 나가지 못하게 하며, 그리고 관에 冊數를 보고하고 돌려받을 때는 卷秩이나 遺漏된 것이 있으면 받아들이지 말 것’이라고 한 것으로 보아 향교의 서책 관리도 수령의 책임하에 철저하게 관리되고 있었고 예안향교의 사정도 크게 다르지 않았을 것으로 보인다.

[자료적 가치]

작성연대를 정확히 추정하기 힘든 면이 있으나 향교에서의 서책관리의 양상을 단적으로 보여주는 문서라고 할 수 있겠다. 조선조의 지방의 관학기관으로서 향교는 선현에 대한 제례와 관리로서의 중앙으로 진출을 모색케 해주는 교육을 담당하는 기관이었다. 조선왕조에 있어서 지방으로의 유교적 사회 통념의 보편화를 위해 건립된 향교는 시간이 흐를수록 그 교육적 기능이 점차 감소될 수밖에 없는 사정이었고, 향교의 인적 구성이나 물적 자원의 변동은 점차 쇠퇴해 가고 있는 실정이었다. 교육적 활동을 증명할 수 있는 강회일기와 더불어 예안향교에서도 명분으로나마 교육적 기능을 갖춘 향교 본연의 임무를 유지하고 있었던 사실을 보여주는 자료라고 하겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『安東文化硏究』5, 정진영, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

윤정식,이수환