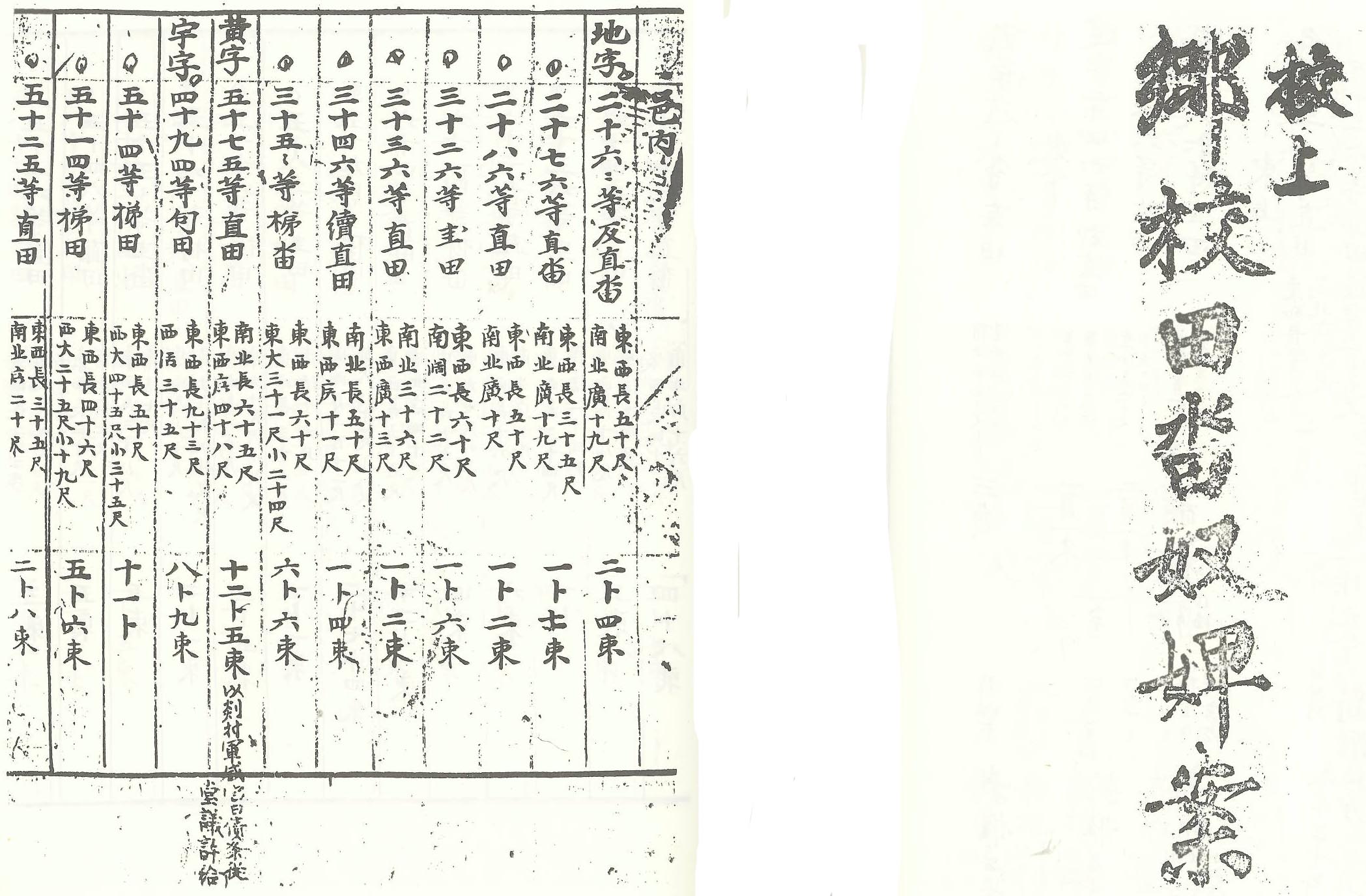

1824년 예안향교(禮安鄕校) 향교전답노비안(鄕校田畓奴婢案)

校上

鄕校田畓奴婢案

邑內

地字 二十六六等反直畓 東西長五十尺 南北廣十九尺 二卜四束

二十七六等直畓 東西長三十五尺 南北廣十九尺 一卜七束

二十八六等直田 東西長五十尺 南北廣十尺 一卜二束

三十二六等圭田 東西長六十尺 南濶二十二尺 一卜六束

三十三六等直田 南北三十六尺 東西廣十三尺 一卜二束

三十四六等續直田 南北長五十尺 東西廣十一尺 一卜四束

三十五五等梯畓 東西長六十尺 東大三十一尺小二十四尺 六卜六束

黃字 五十七五等直田 南北長六十五尺 東西廣四十六尺 十二卜五束 以剡村軍威宅日債条從堂議許給

宇字 四十九四等句田 東西長九十三尺 西活三十五尺 八卜九束

五十四等梯田 東西長五十尺 東大四十五尺小三十五尺 十一卜

五十一四等梯田 東西長四十六尺 西大二十五尺小十九尺 五卜六束

五十二五等直田 東西長三十五尺 南北廣二十尺 二卜八束

五十三六等直田 東西長二十二尺 南北廣六尺 三束

五十四六等直田 東西長三十尺 南北廣七尺 五束

五十五五等圭畓 東西長三十八尺 南活七尺 五束

五十六六等梯田 東西長六十尺 南大十九尺小九尺 二卜一束

五十七六等梯田 東西長一百尺 東大十九尺小九尺 三卜五束

五十八五等圭田 東西長三十五尺 南活十六尺 一卜一束

五十九四等梯田 東西長一百十二尺 西大八十一尺小八尺 二十七卜四束

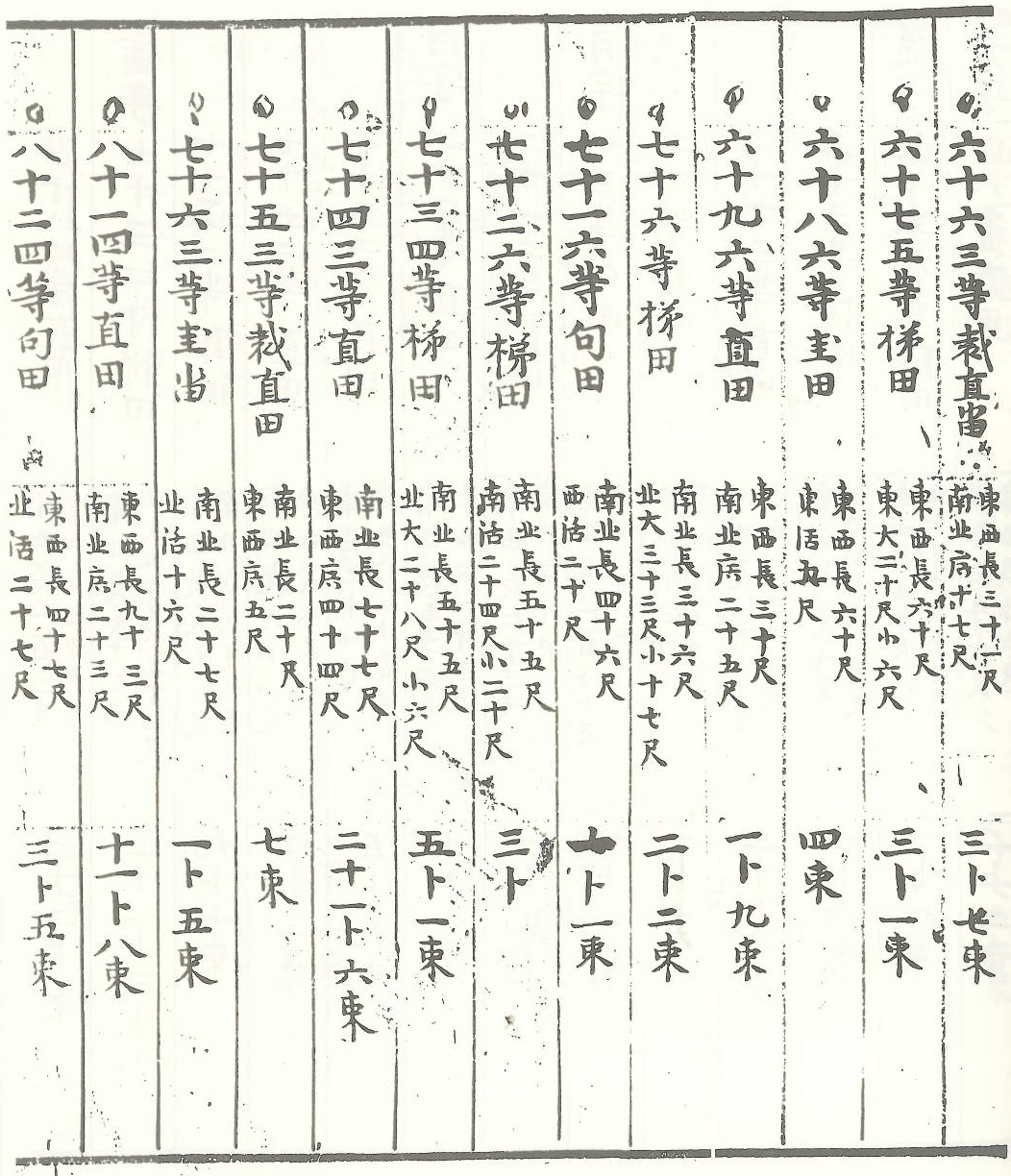

六十四等直田 東西長五十五尺 南北廣四十尺 十二卜一束

六十一四等梯畓 東西長十五尺 東大七尺小三尺

六十二五等直田 東西長十六尺 南北廣十尺 六束

六十三六等圭田 東西長三十四尺 南活二十四尺 一卜

六十四五等圭田 東西長十八尺 東活十四尺 五束

六十五三等直畓 東西長四十三尺 南北廣十六尺

六十六三等裁直畓 東西長三十一尺 南北廣十七尺 三卜七束

六十七五等梯田 東西長六十尺 東大二十尺小六尺 三卜一束

六十八六等圭田 東西長六十尺東活五尺 四束

六十九六等直田 東西長三十尺 南北廣二十五尺 一卜九束

七十六等梯田 南北長三十六尺 北大三十三尺小十七尺 二卜二束

七十一六等句田 南北長四十六尺 西活二十尺 一卜一束

七十二六等梯田 南北長五十五尺 南活二十四尺小二十尺 三卜

七十三四等梯田 南北長五十五尺 北大二十八尺小六尺 五卜一束

七十四三等直田 南北長七十七尺 東西廣四十四尺 二十一卜六束

七十五三等裁直田 南北長二十尺 東西廣五尺 七束

七十六三等圭畓 南北長二十七尺 北活十六尺 一卜五束

八十一四等直田 東西長九十三尺 南北廣二十三尺 十一卜八束

八十二四等句田 東西長四十七尺 北活二十七尺 三卜五束

百十八四等直田 南北長一百二尺 東西廣三十六尺 二十二卜束

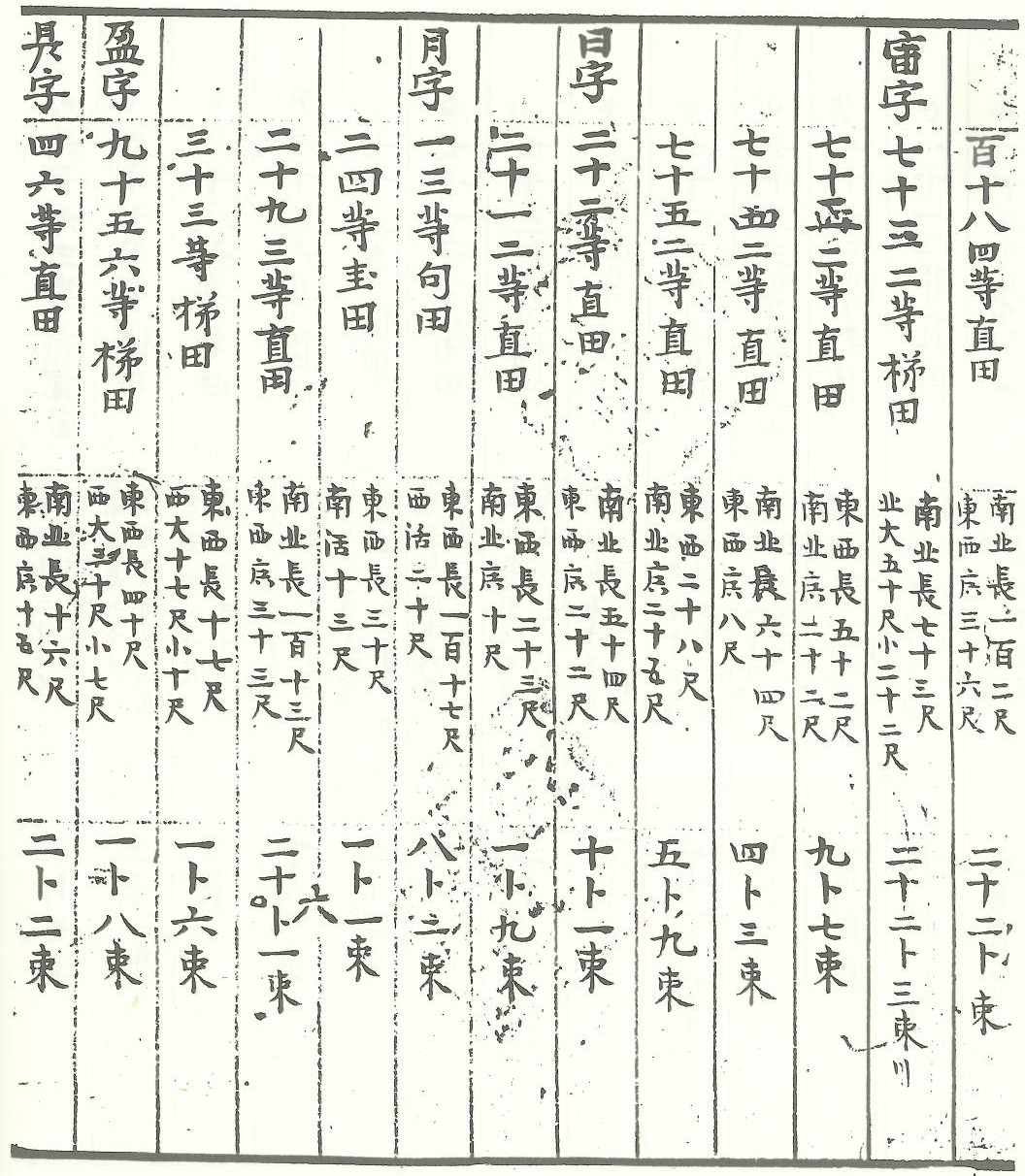

宙字 七十三二等梯田 南北長七十三尺 北大五十尺小二十二尺 二十二卜三束 川

七十三二等直田 東西長五十二尺 南北廣二十二尺 九卜七束

七十四二等直田 南北長六十四尺 東西廣八尺 四卜三束

七十五二等直田 東西二十八尺 南北廣二十五尺 五卜九束

日字 二十二等直田 南北長五十四尺 東西廣二十二尺 十卜一束

二十一二等直田 東西長二十三尺 南北廣十尺 一卜九束

月字 一三等句田 東西長一百十七尺 西活二十尺 八卜二束

二四等圭田 東西長三十尺 南活十三尺 一卜一束

二十九三等直田 南北長一百十三尺 東西廣三十三尺 二十卜一束

三十三等梯田 東西長十七尺 西大十七尺小十尺 一卜六束

盈字 九十五六等梯田 東西長四十尺 西大三十尺小七尺 一卜八束

昃字 四六等直田 南北長十六尺 東西廣十五尺 二卜二束

四十一等梯田 南北長五十一尺 北大三十七尺小三十二尺 十七卜六束

四十二一等直田 東西長二十七尺 南北廣十四尺 三卜八束

四十三一等直田 東西長二十五尺 南北廣十五尺 三卜七束

四十四一等直田 東西長二十四尺 南北廣十七尺 四卜一束

寒字 八十六六等直田 南北長三十九尺 東西廣三十二尺 三卜一束

八十七六等直田 東西長四十七尺 南北廣八尺 九束

八十九四等直田 南北長七十一尺 北大二十六尺小十五尺 八卜

來字 三四等直田 東西長一百七尺 南北廣十八尺 十卜六束

藏字 五十六四等直畓 東西長六十四尺 南北廣九尺 三卜二束

調字 四十二四等直田 南北長七十二尺 東西廣五十二尺 二十卜六束

露字 五十六等梯田 東西長七十一尺 東大二十四尺小二十一尺 四卜

五十一六等直畓 南北長二十四尺 東西廣十四尺 八束

五十二六等直田 東西長七十尺 南北廣二十五尺 四卜四束

五十三六等裁直田 南北長四十六尺 東西廣二十四尺 二卜八束

生字 五十八六等句田 南北長三十六尺 西活二十二尺 一卜

釼字 二三等梯田 東西長六十五尺 北大三十尺小八尺 八卜六束

七十二五等直畓 南北長一百二十尺 東西廣四十六尺 二十二卜一束

戊申正月(?)(?)時(?)(?)(?)(?)(?)(?)元處

闕字 八十六等直畓 南北長一百三十八尺 東西廣四十尺 十三卜八束

八十六四等直畓 東西長九十八尺 南北廣五十一尺 二十七卜五束

珠字 二十三六等續畓 東西長二十尺 南北廣五尺 二束

二十九六等直田 南北長六十一尺 東西廣八十尺 二卜七束

三十六等續句田 南北長四十尺 北活二十五尺 一卜二束

三十一五等圭畓 南北長六十尺 東活四十八尺 五卜八束

三十四五等直畓 南北長六十六尺 東西廣三十尺 七卜九束

四十二五等直畓 東西長六十四尺 南北廣四十六尺 十一卜八束

百一六等裁直田 東西長四十八尺 南北廣十六尺 一卜九束

夜字 六四等直田 南北長五十二尺 東西廣四十一尺 十一卜七束

七四等反梯田 南北長五十六尺 南大二十三尺小十二尺 五卜四束

八四等梯田 南北長六十七尺 南大十九尺小十尺 五卜三束

十四六等梯畓 東西長六十尺 西大二十一尺小八尺 二卜二束

十七六等直田 南北長三十五尺 東西廣三十尺 二卜六束

十八五等直畓 東西長四十八尺 南北廣十五尺 二卜九束

十九五等直畓 東西長三十三尺 南北廣二十尺 二卜六束

二十五等反句田 東西長六十尺 東活十九尺 二卜三束

二十二五等直畓 東西長七十四尺 南北廣十七尺 五卜

二十七六等續直田 南北長十五尺 東西廣十尺 四束 川

二十八五等直田 南北長六十尺 東西廣四十五尺 十卜八束

二十九五等直畓 南北長二十尺 東西廣十尺 八束

三十五五等直畓 東西長九十尺 南北廣二十三尺 八卜三束

三十七六等田 南北長三十尺 東西廣六尺 四束 陳

(北溪) 三十九六等反直田 南北長三十八尺 東西廣三十五尺 三卜 三卜三束

四十六等直田 南北長五十七尺 東西廣十六尺 三卜三束 二卜三束

四十一五等梯畓 東西長六十七尺 西大三十二尺小二十九尺 八卜二束

(北溪) 四十二六等直田 東西長九尺 南北廣三十尺 九束 卜

(北溪) 四十三六等直田 東西長五十尺 南北廣二十尺 二卜七束

(北溪) 六十三六等直田 南北長五十八尺 東西廣三十四尺 四卜九束

(北溪) 六十七六等直田 東西長八十尺 南北廣十四尺 二卜八束

(北溪) 六十八五等圭畓 南北長三十四尺 南活二十五尺 一卜七束

六十九六梯等田 南(北長)三十尺 南大二十尺小十尺 一卜一束

七十六等續梯田 南北長五十尺 北大二十二尺小九尺 一卜九束

八十四五等直畓 東西長七十三尺 南北廣二十七尺 七卜九束

八十五五等直畓 東西長三十尺 南北廣十尺 一卜二束

百四六等直田 東西長六十尺 南北廣四十二尺 六卜三束

百五六等直田 東西長四十三尺 南北廣二十三尺 二負五束

百七六等梯田 南北長五十尺 北大二十五尺小七尺 二卜

百八六等圭田 東西長三十五尺 西活三十四尺 一卜五束

百三十三六等梯田 南北長一百七十七尺 南大二十六尺小五尺 五卜三束

百三十五五等梯田 南北長一百三十三尺 南大三十三尺小二十尺 十五卜一束

光字 十九五等直畓 東西長三十尺 南北廣四尺 五束

二十五等直畓 東西長十五尺 南北廣四尺 二束

二十一五等直畓 東西長七十五尺 南北廣二十尺 六卜

二十二三等直畓 東西長一百五尺 南北廣十八尺 十三卜二束

二十三三等直畓 東西長一百八尺 南北廣二十尺 二十五卜二束 ▣…▣

二十四四等直畓 南北長十九尺 東西廣四尺 四束 ▣…▣

二十八六等直田 東西長八十一尺 南北廣十四尺 二卜八束

珠字 三十五畓 五卜三束

洪字 一田 五卜二束

西面

果字 百二十四等直畓 東西長六十五尺 南北廣五十四尺 十九卜三束

芥字 百三十四四等圭畓 東西長五十五尺 西活四十七尺 七卜一束 丁未冬放賣(?)

金三得處

火字 十五六等直畓 南北長六十一尺 東西廣三十尺 四卜六束

三十四等直畓 東西長五十六尺 南北廣十三尺 四卜

鳥字 二十五等梯田 南北長五十三尺 北大四十四尺小十尺 五卜九束

制字 三十九六等裁直田 南北長六十尺 東西廣三十尺 四卜五束

百十一六等裁直田 東西長三十二尺 南北廣二十一尺 一卜七束

百十二六等裁直田 南北長三十五尺 東西廣三十尺 二卜六束

百十三六等反直畓 南北長四十七尺 東西廣十尺 一卜二束

百十四六等直田 南北長三十四尺 東西廣十三尺 一卜一束

百十五六等直田 南北長六十尺 東西廣二尺 三束

百十六六等反裁直田 東西長三十尺 南北廣十二尺 二卜二束

文字 八十九六等直畓 南北長四十一尺 東西廣三十六尺 三卜七束

乃字 五十九五等句畓 東西長八十七尺 東活四十三尺 七卜五束

位字 七十四等直畓 南北長七十八尺 東西廣十八尺 七卜五束

七十一四等直畓 東西長二十尺 南北廣十六尺 一卜八束

唐字 五十九四等直畓 東西長七十八尺 南北廣十三尺 五卜六束

六十四等直畓 南北長十三尺 東西廣九尺 六束

六十一四等直畓 東西長四十三尺 南北廣十六尺 三卜八束

百十八五等圭畓 南北長六十一尺 南活十八尺 二卜二束

百十九五等圭畓 南北長三十尺 南活十二尺 七束

百二十六等直畓 東西長十九尺 南北廣十三尺 六束

百三十二六等直畓 南北長三十九尺 東西廣十四尺 一卜四束

百三十三六等直田 東西長五十尺 南北廣二十八尺 三卜五束 乙亥十一月(?)典監(?)(?)錢(?)債条依官今(?)鄕議放賣于陶山別庫

吊字 一四等梯田 東西長四十四尺 西大三十二尺小十六尺 五卜八束

二四等圭田 東西三十九尺 西活十六尺 一卜七束

代字 六十六等直畓 東西長一百十尺 南北廣二十七尺 七卜四束 (?)報債条

丙辰(?)(?)(?)(?)(?)議放賣事

殷字 十九六等反直田 南北一百十尺 東西廣十尺 二卜七束

二十六等直田 南北長一百五尺 東西廣九尺 二卜四束

剡村 五十一五等裁直畓 東西長八十四尺 南北廣四十二尺 十四卜一束

湯字 四十四四等梯畓 東西長一百七尺 北大四十七尺小十四尺 十七卜九束 贍學所入

五十三五等圭畓 南北長一百尺 南活五十尺 十卜

五十四五等直畓 東西長三十尺 南北廣二十六尺 三卜一束

六十五等直畓 南北長八十四尺 東西廣十五尺 五卜

六十一五等直畓 南北長一百尺 東西廣七尺 二卜八束

六十二四等直畓 南北長一百尺 東西廣十二尺 六卜六束

鳥字 二十一畓 七卜六束 (此)則(民)田而(誤)錄

峰烽員

亭子洞立案己久而久則慮或有頉更爲立旨登案

北面

坐字 一田四等梯畓 南北長九十七尺 南大三十五尺小二十九尺 十七卜一束

二四等直畓 南北長八十二尺 東西廣四尺 一卜八束 作(奐)(孫)

丁未二月放賣子

李致元處 三十五四等直畓 東西長八十七尺 南北廣三十二尺 十五卜三束 作

仲卜

章字 六十六六等反直畓 南北長六十尺 東西廣三十尺 四卜五束 作

朔夫里

軆字 一百十三五等梯田 東西長六十四尺 南大三十三尺小二十尺 六卜八束

百十四五等裁直畓 東西長五十四尺 南北三十七尺 八卜 作(?)(?)

率字 七十二四等直畓 南北長六十七尺 東西長四十三尺 十五卜八束

七十四四等反直畓 南北長三十尺 東西廣十一尺 一卜八束 作

李允女

葛夫川

小夫洞上下

甲申乙酉兩年立案立旨二文封置

一名(良)川

宜西

大字 百一六等句田 東西長五十三尺 西活四十尺 二卜六束

百二六等梯田 南北長五十三尺 南大二十五尺小七尺 二卜一束

百三六等反直畓 南北長三十尺 東西廣十四尺 一卜

百五五等反梯畓 南北長六十二尺 南大五十六尺小二十六尺 十卜二束

百十七五等直畓 南北長六十三尺 東西廣六十一尺 十五卜四束

宜東

談字 十一六等梯田 東西長七十九尺 東大三十三尺小十一尺 四卜三束

罔字 六十四四等直田 南北長五十四尺 東西廣十五尺 四卜四束

行字 八十二五等梯田 東西長六十尺 西大六十尺小三十五尺 十一卜九束

覆字 三十七六等直田 南北長八十一尺 東西廣二十七尺 五卜八束

難字 六等直田 南北長四十尺 東西廣三十尺 三卜

東下

建字 二十四六等裁直田 東西長三十七尺 南北廣十二尺 一卜一束 大(?)

五十五六等直田 東西長六十尺 南廣十四尺 二卜一束 (?)(?)

福字 十八六等直田 南北長一百六十六尺 東西廣十九尺 七卜九束 浮浦

東上

之字 百十二六等直田 東西長四十一尺 南北廣十尺 一卜

百十三六等梯田 東西長一百十七尺 南大六十尺小二十尺 十一卜七束

百十四六等直田 南北長百二十尺 東西廣十九尺 五卜七束

安東執加麻

右字 四十一等畓 南北長一百九尺 東西廣三十二尺 介男 八卜七束

附奴婢案

故婢

於比介 一所生奴

仲卜年六十

乙酉

故婢

占心 一所生奴

太文年四十五

庚子 妻

興閃年六十

甲辰

二所生奴

學孫年四十三

壬寅 居

後坪

故婢

貴丹 一所生奴

福千年五十六

己丑

故婢

壬心 一所生奴

日孫年四十九

丙申

故二所生奴

得孫年四十五

庚子

婢

劉丹 一所生婢

小斤每年二十五

庚申 故 居

剡村

二所生奴

元得年二十一

甲子

三所生婢(?)每年十九

丙寅 (?)申 所生婢

大年

四所生奴

元火年十七

戊辰 故

五所生婢

唜每年十四

辛未 故 一所生

龍云

婢

小斤每 一所生婢

一妹年六

己卯 故

故 二所生奴

先大 故

三所生婢

後大 癸未

婢

甲占 一所生奴

先伊年二十一

甲子 居

溫惠

二所生奴

太文年十三

壬申 賣淸(溪) 居

溫惠

婢

春閃 一所生奴

鶴孫年三十

乙卯 居

豊基

二所生婢

鶴妹年二十八

丁巳 居

安東烏岩 三所生奴

三萬年二十一

癸未 居

校村

婢

鶴妹 一所生婢

尙列年五

庚辰

二所生婢

春列年三

甲申 三所生奴

丁根年一

丁亥

買得奴

德興年十五

庚午

買得奴

種才年八

丁丑 居

寧海

買得奴

石福年四

辛巳 奴

買得奴

日範年六

己卯 居

安東沙月

買得奴

壽命年十八

丁卯 居

校村

婢

占伊 一所生奴

順得年五十五 庚 居遠(臺)

二所生奴

性得年二十三

壬戌 居遠(臺)

三所生奴

仲得年十九

丙寅 居遠(臺) 聖殿重修時放賣故鄕議齊發官題分楝成完文踏印還給

四所生奴

故婢

汗每 一所生婢

得心 故

二所生奴

得福年四十七

戊戌 居

安東(?)洞

故婢

得心 一所生奴

丁福故年三十五

庚戌 居

英陽(?)(?)

故婢

七丹 一所生奴

太孫年五十一

甲午 居

奉化邑內

四所生奴

幸孫年四十

乙巳 居

奉化邑內

故婢

七娘 一所生奴

石岩回年五十六

己丑 居

榮川辰月洞

二所生奴

石太年四十八

丁酉 居

榮川辰月洞

三所生婢

石每年 居

榮川辰月洞

婢

石每 一所生奴

首吉年十四

辛未 居

榮川辰月洞

故婢

碧女 一所生奴

命長年四十八

丁酉 居

下(溪)

故婢

介占 一所生奴

大景年三十七

戊申 居

陶山

二所生奴

松牙之年二十三

壬戌 居

陶山

故婢

每閃 一所生婢

卜心年 居

眞寶

故婢

崇德 一所生奴

{石/十}金年 居

邑內

二所生婢

平丹年 居

邑內

婢

金丹 一所生婢

雲心年三十

乙卯 居

溫惠

二所生奴

雲大年二十七

戊午 居

乃城松峴

三所生奴

雲孫年二十四

辛酉 居

乃城松峴

五字 一五等反直田 東西長十八尺 南北廣五尺 四束 贍學所入

二六等續圭田 南北廣二十五尺 南活十八尺 六束

十九五等句畓 南北長四十九尺 南活三十三尺 二卜一束

二十五等直畓 南北長十九尺 東西廣十尺 八束

二十一六等直田 南北廣六十尺 東西廣二十三尺 三卜四束

烈字 九十六等裁直田 東西長六十一尺 南北廣四十三尺 六卜五束

四所生奴

再卜年二十一

甲子 居乃城松峴

五所生奴

再孫年十四

辛未 居乃城松峴

婢

雲心 一所生婢

三列年六

己卯

二所生婢

再列年二

癸未

故婢

罕懲 一所生婢

日德年四十九

丙申 居

上里

三所生奴

得伊年四十

乙巳 居

上里

■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■(婢

日德 一所生婢金(?)年二十九

丙辰 居

上里)

■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■■

■■■ ■■■■■■■■ ■■ 居

上里

■■■■■■■■■ ■■ 居

上里

■■■ ■■■■■■■■

丙子

■■■■■■■■■ ■■

丁未重建時(?)(?)錢一百八十五兩退贖 一依官題幷爲▣▣▣

故婢

七女 一所生奴

永興年九

丙子 居

安東沙月

故婢

必今 二所生婢

順每年

三所生婢

三禮年

四所生奴

占宅年

五所生奴

突老味年

婢

順每 一所生奴

奉先年四十

丙寅 父

石得 居

校底

婢

興閃 一所生奴

金英年四十一

癸亥 (?)除 居

榮川魯室

二所生婢

英每年三十七

丁卯 居

榮川魯室

婢

英每 一所生奴

岳只年十二

壬辰 故 居

榮川魯室

買得奴 ■…■ 十

辛未生 以其(?)役之(?)故(?)(?)投托矣

丙寅年(?)沒入軍案(?)(?)(?)故(?)去事

三所生

婢

三禮 一所生 居釼磨山下咸兵(?)

二所生 居

宗海松川

三所生 居

母辛下

四所生

買得奴

春玉年二十七

己丑 居(??)

■■年二十二 甲辰 居■■ 本以投托而其父(?)軍役故請削去而(?)去事

日俊年

甲午 居(??)

婢

龍雲年四十三

乙酉 一所生

同順

二所生

興順

故婢

元丹 二所生婢

連受年五十四

辛卯 荖而病廢無(???)

故婢

二娘 一所生奴

於屯金年五十九 (?)(?) 老除

榮川山帛

故婢

夢人 一所生婢

後占年六十八

丁丑 榮川密九(尾)

婢

後占 一所生婢

尹德年四十一

癸卯

二所生婢

尹占年三十九

丙午

三所生奴

日代年三十九

庚戌 安東玄厓

故婢

桂花 一所生婢

九花年 遠臺

婢

九花 一所生婢

貴占年十三

婢

尹德 一所生奴

權得年十四

辛未

二所生奴

億得年八

丁丑

三所生婢

億心年三

壬午

婢

尹占 一所生奴

命得年八

丁丑

二所生奴

卜伊年三

壬午

買得奴

得彔年三十二

丙寅

故婢

每閃 一所生婢

卜心年

二所生奴

雲孫年十四

甲申

三所生奴

雲英年六

壬辰 居

溫惠

四所生奴

雲得年二

丙申

買得奴

大孫年三十四

癸亥 故

奴

守命 一所生

孟彔年二十三

丙申 二所生

丙彔年十五

辛丑

婢

壽每 一所生

汗俊年二十二

甲午 延 二所生

學福年二十

丙申

奴

奉先 一所生

學福年二十二

甲午

奴

得孫 一所生

石福年三十六

庚辰 故

二所生

大福年二十七

己丑

完文

邑之設校宮(?) 國之有大學(?)慕

聖養賢之揆分一也况此 先(??)誦之鄕(?)校

中之田畓奴婢(?)(?)(?) 聖之意養契(?)(?)(?)

至(?)耕(?)重(?)(?)(?)年耳散亂無統或有私田

或有私奴弊(?)極處合有更張(?)(?)(?)僉君子

(?)(?)田案收聚(?)(?)(?)一言(?)無價還退(?)

人(?)敢(?)(?)者(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)庚子以前

(?)之(?)(?)新書田案二冊尾附奴婢案一券官

上一券校上又(?)爲條目臚(?)(?)左後之君子勿

以(?)(?)(?)(?)(?)(?)條(?)或有福於興學之

惠一云爾

甲申端陽知縣

沈鐛

一 官上田案入於中記中遞等(?)(?)(?)(?)吏

次(?)紙筒上(?)(?)(?)

一(?)更張之後後(?)(?)更賣買(?)(?)(?)法也

(?)(?)(?)(?)(?)

一處案後賣買文券一倂放火永絶根(?)(?)(?)

一收稅時(?)上(?)爻告官校上(?)下輩(?)(?)(?)者

之弊(?)(?)痛(?)(?)處

一不(?)納稅之(?)者自校中告官改差(?)(?)者帖(?)

(?)印以給(?)處

一 卜稅一倂

一

律爲處

居

禮安(?)式

每年每月正租拾斗式餠(?)陸戔式每朔合

(?)油陸戔東(?)二負西(?)一人一年(?)(?)正租貳

拾肆石餠戔貳拾壹兩貳戔(?)油價柒兩貳

戔庫直處上下事

上有司行

縣監 沈鐛 [手決]

座首

尹祺 [手決]

都監

李龜煥 [手決]

金行敎

掌議

李龜發 [手決]

完文

首僕

仲福