丁巳年(1797) 正月에 田畓案과 더불어 奴婢案, 完議 작성된 禮安鄕校 新定學位田畓案

[내용 및 특징]

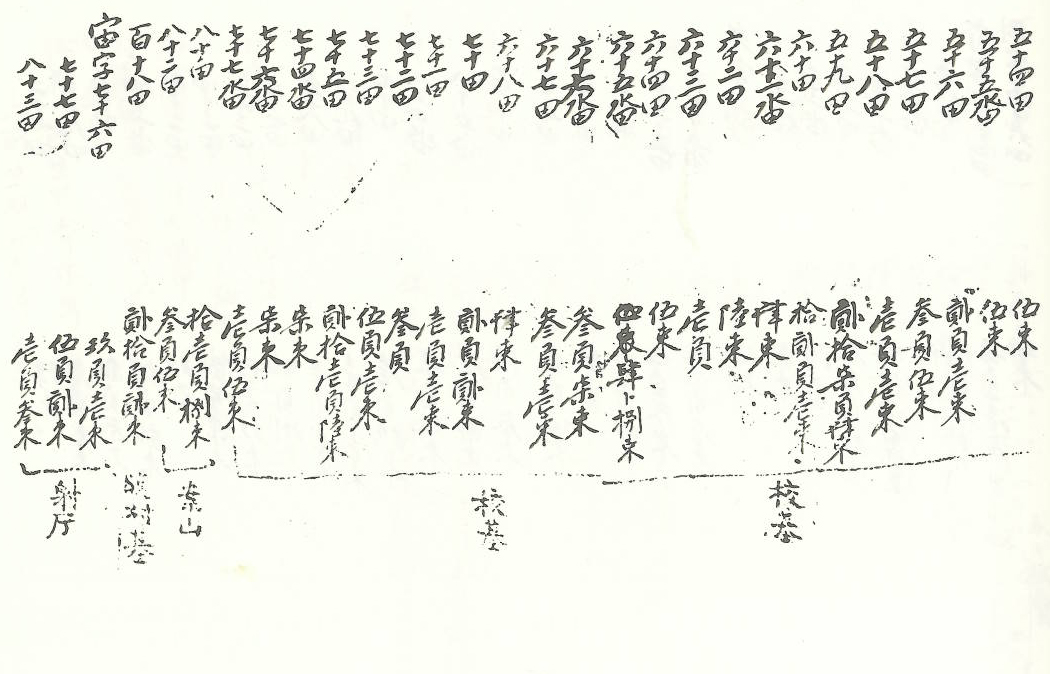

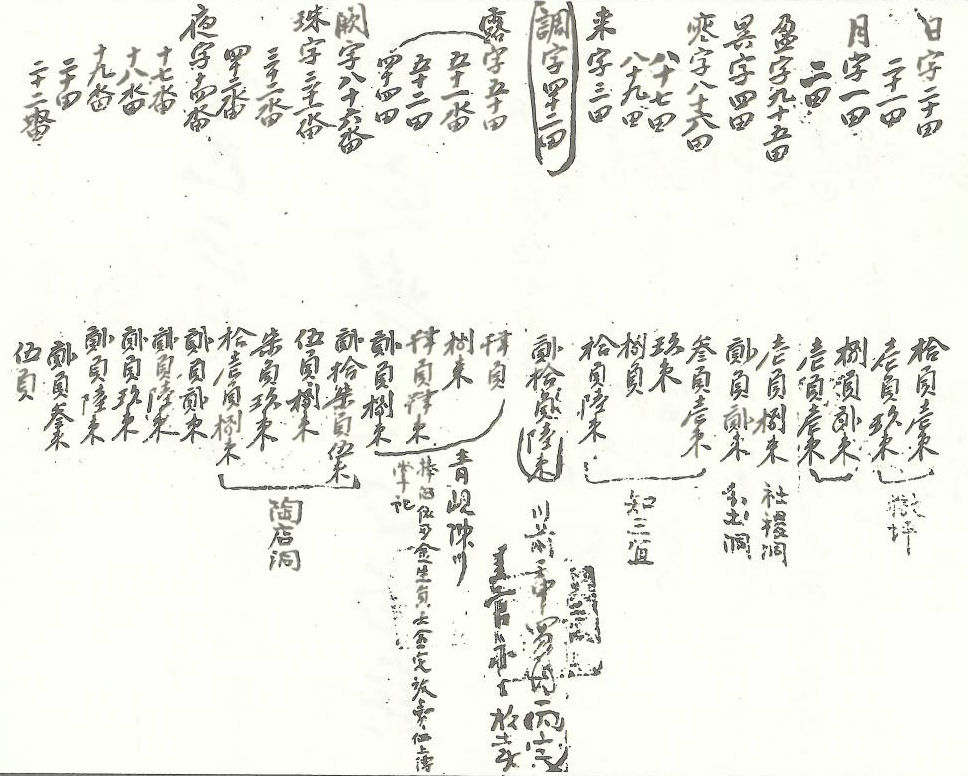

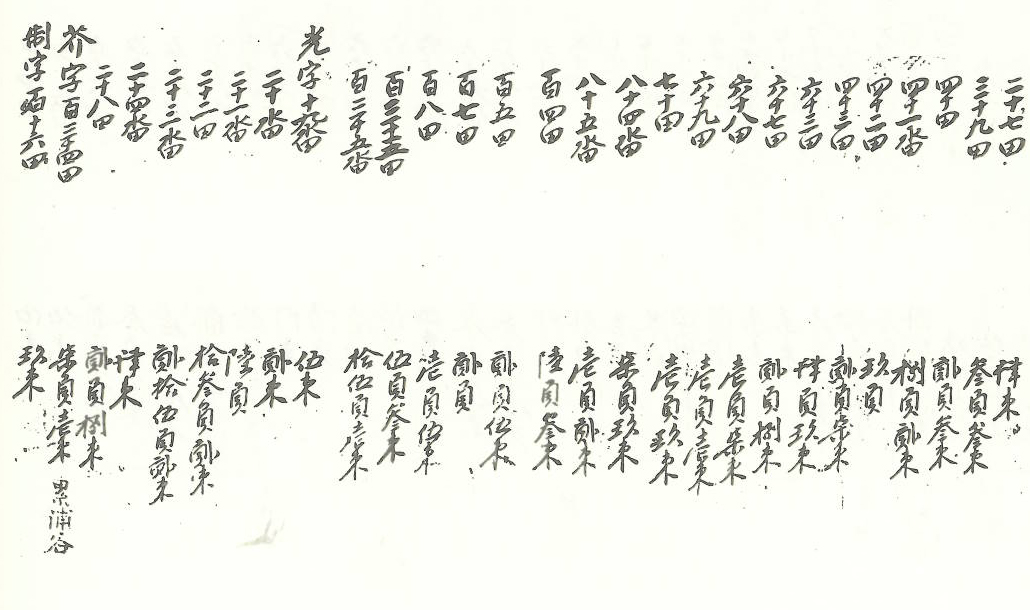

丁巳年 正月에 學位田畓案과 奴婢案, 完議를 첨록한 《新定學位田畓案》이다. 작성시기는 노비안에 기록된 노비의 이름과 나이, 출생년을 1824년에 작성한 향교노비안과 비교해 보았을 때 1797년으로 추정 가능하다. 본 문서 기록에 의하면 의동면에 사는 婢 占伊는 22세 戊戌생인데 1824년 노비안의 비 점이의 一所生 奴 順得의 나이가 55세로 나와 있고, 상리에 사는 婢 汗梅의 소생 婢 得心이의 一所生 奴 丁福이는 경술생인데, 1824년 노비안에는 故婢 한매의 一所生 비 득심은 이미 사망하였고 故婢 득심의 일소생 노 정복도 사망하였는데 나이가 35세로 경술생이라고 기록되어 있는 것 등으로 보아 1797년 정사년으로 추정된다고 하겠다.

鄕校田은 고려시대부터 있었으며, 조선시대에 와서는 太宗 6년에 각 향교의 田地가 釋奠祭享을 위한 祭田과 향교교생의 교육을 위한 廩田(學田)으로 구분되어 책정되었다. 그런데 太宗 6년 7월에는 이미 책정된 田地 중 제전은 그대로 두고 늠전은 재조정 하였으며 또한 世宗 때에는 제전이 재조정되었다. 그러나 이와 같이 조선 초기에 전국 각 향교에 책정된 전지가 곧바로 확보되었으나, 이후에도 그대로 유지되었는지는 극히 의심스럽다. 成宗조의 侍講官 安琛의 말에 ‘我國 鄕邑之學 舊有學田 今則無之’라 한 것을 보면 지급된 향교전이 그대로 보존되지 않았음을 알 수 있다. 그 까닭이 어디에 있었는지는 정확히 알 수 없으나 과전법 실시이후의 공전의 私田化 현상이 끊임없이 나타난 것으로 보아 수령들이 자의로 처리하였거나, 아니면 정부에서 타부처의 재정형편이 급할 때 전용을 용이하게 하는 관례에 따라 정부의 일반적인 전용의 결과가 영구적으로 전용되어 향교전의 감소현상이 초래된 듯하다. 그후 성종년간에도 학전 지급에 대한 논의가 계속되다가 결국 전지의 額數가 대폭 감소되어 성종 27년에 완성된 『大典續錄』에는 학전으로 州와 府에는 10結, 郡에는 7結, 縣에는 5結로 법제화 되었다. 그런데 여기에 명시된 학전은 교생의 교육을 위한 늠전을 말하는 것인지 제향을 위한 位田까지 포함하는 것인지 분명하지 않다. 아마 양자 모두를 포함하여 향교전, 즉 학전이라 통칭한 것 같다. 이 같은 결수는 세종시에 책정된 액수에 비하여 5배가 축소된 것으로 향교의 피폐에 결정적인 요인이 되었다고 보여진다. 이렇게 축소된 田土도 실제로 조선후기에 내려오면서 元額대로 유지하고 있지 못한 향교가 태반이었으며 지방수령의 향교에 대한 관심 여하와 鄕班 등의 노력 여하에 따라 학전은 다소 확충되기도 하고 감소하기도 하였다. 이후 英祖 20년에 학전은 재조정되어 『續大典』에 명시되었는데, 州·府의 향교는 7結, 郡·縣의 향교는 5結로 감소되어 책정되었다. 이후 高宗 2년에 편찬된 『大典會通』에 이르기까지 변동은 없다.

이 문서에 의하면 학위전답은 田 4結 7負 5束, 畓 2結 92負 2束으로 총 6結 99負 7束으로 법률상 學田 5결, 位田 2결의 수조권이 지급된 것과 거의 일치한다는 것을 알 수 있다. 나라로부터 지급받은 학위전이 예안향교에 있어서는 당시까지 유지되고 있는 흔적을 보여준다고 하겠다. 그러나 예안향교 소장 1824년 향교전답안과 비교해보면 학위전과 향교전이 거의 대부분이 중복되어 있어 收租의 대부분은 조세로 납부되는 것이 아니었던 것으로 보인다. 18세기 후반과 19세기 초반의 예안향교 학위전답은 향교에서 획득한 향교전과 겹쳐지는 부분이 많았던 것으로 보인다.

한편 노비안에 기록된 노비와 그 소생의 수를 보면 奴 13구, 婢 19구로 총 32구가 기록되어 있는데 이는 의동면과 북면, 상리, 읍내 등 예안 안에 거주하는 노비만이 기록되어 있고 그 중 3구는 이미 사망한 상태라고 기록되어 있어 실질적으로는 29구의 노비가 노비안에 등재되어 있는 노비라고 할 수 있겠다. 이는 전후의 노비안과 비교해 보았을 때 예안현 내 각 면별로 파악되는 노비의 수만을 기록한 것으로 거주지역의 변화와 매매행위 등으로 실질적인 예안향교 예속 노비의 전모를 기록하였다고는 보기 어려운 면이 많다고 하겠다.

향교노비는 조선 태종 13년에 처음 策定되고, 17년에 다시 책정되었다. 그 후 『經國大典』에 ‘府의 향교는 30명, 大都護府·牧의 향교는 25명, 都護府의 향교는 20명, 郡縣의 향교는 10명’으로 법제화되었고, 이는 『大典會通』에 이르기까지 변동이 없었다. 태종 6년 3월에 있었던 대규모의 사원 汰斥으로, 寺奴婢가 대폭적으로 典農寺의 관할로 이속되었던 것을 각관 향교에 지급하였고 그 후에도 정액에 미달이 되면 사노비에서 획급하였다. 향교노비는 정액대로 존속되지 못하고 주군의 경제적 실력과 수령의 관심여하에 따라 실수에 차이가 많았다. 校奴婢는 公賤으로 분류되며 지방관아에서 立役하는 官奴婢와 같은 성격으로 파악되었다. 이들은 ‘勿許免賤’이라 하여 같은 公賤이면서도 寺奴婢와 달리 향교에 강하게 예속되어 있었다. 이는 교노비를 향교에서 각종 잡역을 변함없이 담당하게 하여 향교의 운영과 유지를 원활히 하려는 의도였다고 생각된다. 이러한 교노비들은 처음에는 자연적 생산, 寄進, 買得, 投託 등의 방법으로 계속 증가되어 갔는데 각 향교마다 시기적인 차이는 있겠지만 대체로 18세기 중반 이후부터는 점차 감소추세에 있었다. 대체로 향교노비 감소의 원인은 物故, 老除 등의 자연감소를 제외하면 가장 큰 비중을 차지하는 것이 逃亡이었다. 노비도망이 조선후기 奴婢制 변동에서 노비감소의 주된 원인이었음은 이미 잘 알려진 사실이며 교노비 또한 마찬가지였다. 교노비의 도망 원인은 다른 公賤의 경우와 같이 의식의 변화에 따른 冒避도 있었으며 또한 校任과 官의 침탈 및 노비의 경제적 몰락으로 말미암은 경우도 있었다. 이러한 노비도망과 함께 放賣와 贖良 또한 향교의 노비를 감소시키는 중요한 요인이었다. 속량과 방매는 향교의 재정적인 필요에 의해서 꾸준히 이루어지고 있었다. 원래 교노비는 관노비와 같이 취급을 받아 팔 수도 없고 免賤도 허락하지 않는 것이 원칙이었으나 불법적으로 면천, 매각, 속량시키는 일이 있었던 것이다. 교노비의 감소는 英祖 7년 奴良妻所生從母法의 실시로 교노비의 소생이 良人化되어가는 추세에도 한 원인이 있었다. 아울러 교노비의 결혼이 꼭 교노비간이 아니고 公奴婢, 私奴婢, 驛奴婢 등과도 이루어지면서 그 소생들이 他官署나 婢主에게 귀속되는 이유에서도 교노비의 감소현상이 초래되었다고 본다.

그러나 이러한 당시 상황이 예안향교에서 어떻게 전개되고 있었는가에 대한 전반을 확인할 수 없지만 완의에서 대강의 상황을 유추할 수 있겠다. 전답안과 노비안의 관리에 문제를 지적하고 있는 完議의 내용은 노비의 私用과 전답의 斥賣에 대한 폐단을 지적하고, 이후에도 여전히 이러한 병폐가 지속될 경우에는 校任을 儒案에서 빼버린다는 경고를 담고 있다. 1824년에 작성된 향교전답노비안의 완문에서도 전답과 노비의 사유화에 대해 지적하고 있는 것으로 보아 18세기 후반, 19세기 초반 예안향교의 향교재정 운영의 문제점이 꾸준히 제기되고 있는 상황이었고, 이러한 상황은 비단 예안향교만의 문제가 아니었다. 조선후기로 가면서 향교교육은 점차 쇠퇴해 가는 추세였고 이러한 재정적 기반의 운영에 있어서의 취약점의 심화와 그 맥락을 같이 하는 것이라고 하겠다. 향교전답과 노비는 향교 운영의 절대적 기반이었다. 전답의 경영형태가 대부분 교노에 의한 소작이었음을 감안하더라도 소작료와 소작인에게 부과되는 전세, 그로 인해 축적되는 자산은 향교 관리와 운영의 경제기반이었기 때문이다. 뿐만 아니라 교노비들은 鄕校守直, 使喚, 각종 雜役 등을 담당하였고 外居하는 노비는 향교에 직접 사역을 담당하는 대신 향교 근처에 거주하면서 身貢을 납부함으로써 향교의 재정적인 기반을 보충하고 있었다. 물론 예안향교의 경우 영주, 안동, 봉화 등 타 지역에 많이 분포되어 있었는데 이 시기 노비 신공은 노비들의 경제적 몰락, 도망 등으로 제대로 收捧되었다고는 보여지지 않는다 하더라도 향교에 있어 절대적 인적 기반이었음은 부정할 수 없는 사실이기 때문이다.

[자료적 가치]

18세기 후반에 예안향교에 예속된 학위전답과 노비안, 그리고 전답, 노비의 관리상의 폐단을 지적하고 있는 완의로 구성되어 있고 官印이 있는 것으로 보아 수령이 전답, 노비를 관리하기 위한 자료로 본 전답안이 작성되어졌음을 알 수 있다. 전답안을 보면 당시 예안향교에 예속된 전답이 7결을 약간 못 미치지만 향교의 운영을 위해 나라로부터 지급받은 전답이 비교적 양호하게 유지되고 있는 단면을 보여주고 있지만, 이 문서가 작성되기 전후의 전답안의 내용을 살펴보았을 때 수조권만이 지급된 학전과 향교가 자립적으로 축적한 교전이 중첩되는 것이 대부분이어서 실질적인 운영에 있어 문제점이 있었을 것으로 파악된다. 학전은 향교에 대한 수조권만을 준 것이고 이는 官家에서 거둔 租稅를 학전결수에 맞게 향교에 租나 錢을 지급한 것을 나타내는 것이다. 이는 수령의 주관과 책임하에 이루어지는 것이다. 반면 교전은 일반 民田처럼 나라에 조세를 납부하여야 했다. 그런데 나라에서 지급한 학전과 향교소유지인 교전이 겹치는 경우 교전은 免稅의 혜택을 받아 향교에서 직접 收租하면서 관에 조세를 납부하지 않아도 되지만 그 외에는 면세의 특권이 없는 것이므로 일반 민전처럼 관에 조세를 납부해야 했기 때문에 전답안에 별도의 표시가 없는 이상 학전인지, 교전인지 구분이 모호해지는 일이 발생한다. 한편 노비안에 기록된 노비의 수가 관내에 거주하는 29口의 노비만이 기록되어 있어 전후에 작성된 노비안과 많은 숫적 차이를 보이고 있는데, 여기에도 어떠한 사정이 반영되었는지 확실하지 않다. 다만 본 문서가 작성된 시점이 종모법이 시행된 이후인 것을 감안한다면 교노비의 소생이 良人化되어가는 추세가 반영되었을 것으로 추정되고 당시 전반적으로 자행되던 노비의 도망, 방매, 속량 등이 반영된 결과로 미루어 볼 수 있겠다. 노비의 私用과 전답의 斥賣에 대한 폐단을 지적하고 있는 완의를 통해서도 이러한 사실을 유추할 수 있겠다고 하겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『安東文化硏究』5, 정진영, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

『朝鮮後期 鄕村支配政策 硏究』, 오영교, 2001, 혜안

윤정식