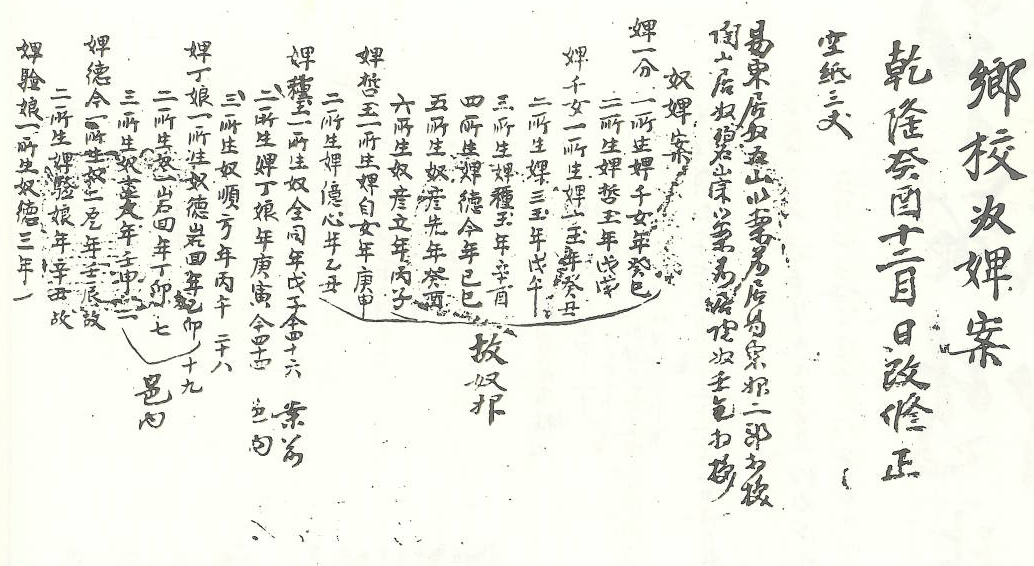

癸酉年(1753) 12월에 수정되어 乾隆甲戌年(1754) 전답안과 함께 작성된 禮安鄕校 鄕校奴婢案

[내용 및 특징]

1753년에 수정되어 이듬해 乾隆甲戌年(1754)에 작성되어진 것으로 보이는 鄕校奴婢案이다. 문두에서 ‘乾隆癸酉十二月日改修正’이라 하여, 禮安鄕校에 소장되어 있는 다른 노비안과 마찬가지로 동년에 작성되는 전답안과 함께 작성되었던 것으로 보아 본 문서도 《乾隆甲戌鄕校田畓案》과 함께 작성된 것으로 보인다. 노비는 당시에 생존해 있던 노비만을 대상으로 한 것이 아니라 추정할 수 있는 범위 내에서 모두 기록하였던 것으로 보인다. 그래서 실제 예안향교에 예속되었던 당시의 노비의 수 보다 훨씬 많은 인원이 등재되어 있다. 마지막에는 관의 수결이 있다.

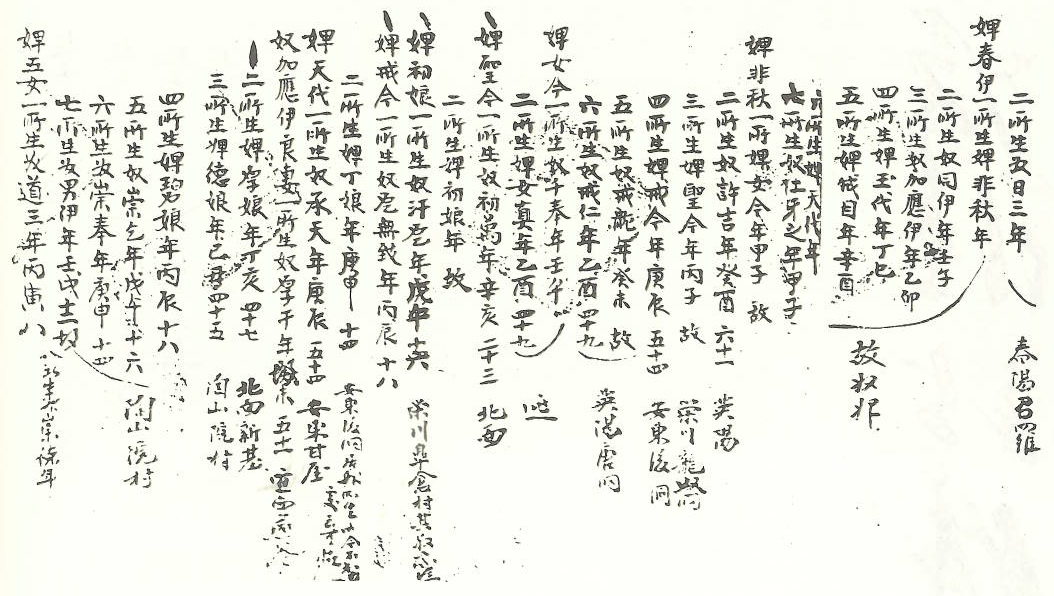

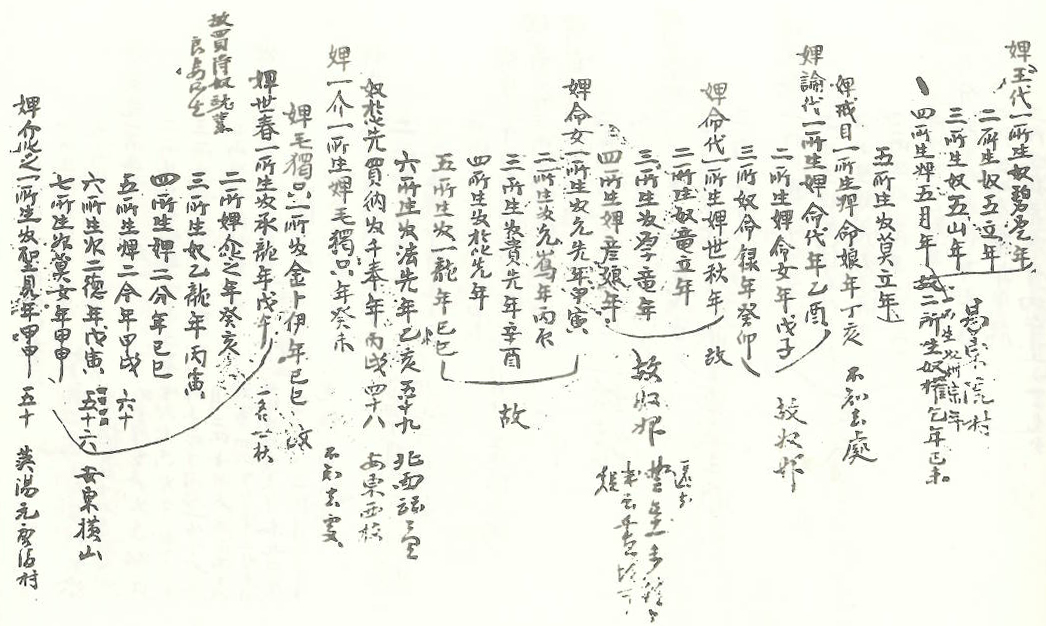

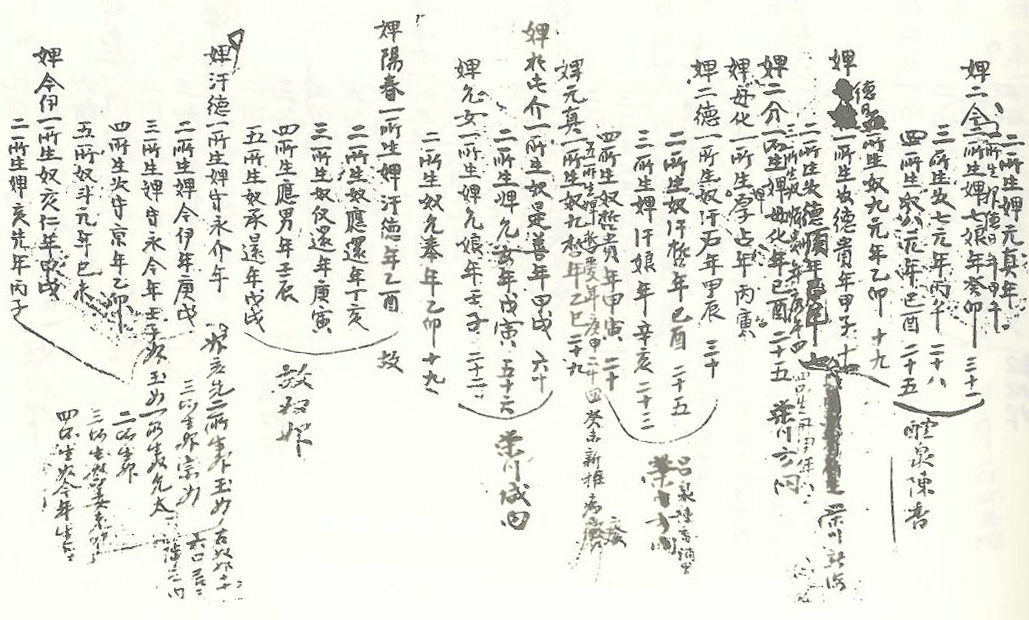

문서에는 婢의 가계를 중심으로 작성되어 奴 237口, 婢 206口 합 443口의 노비의 이름과 출생년, 혹은 나이를 기록하고 문서가 작성될 시점의 거주지 및 당시의 상태를 간략하게 병기하고 있는 형식이다. 문서에 의하면 443구의 노비 중 故 96口, 逃亡 1口, 不知去處 9口를 제외한 337구의 노비가 예안향교에 예속된 것으로 속단할 수 있으나 그것은 실제 생존해 있고 당시의 예안향교 노비를 기록한 것이 아니고 노비의 世系를 3내지 4代까지 소급해서 작성하였을 뿐만 아니라 도망이라든지 방매 등 노비 관리에 있어 차츰 심화되는 폐단이 상세히 기록된 것은 아닌 것이라고 할 수 있겠다. 특히 이 문서에는 도망한 노비가 단 1구만이 기록되어 있는데 당시의 노비의 도망은 일반적이고 광범하게 진행되는 현상이었음을 감안한다면 더 많은 기록상의 누락이 있었을 것으로 보인다고 하겠다. 또한 예안향교 소장 다른 2건의 노비안을 살펴보면 18세기 초반과 19세기 중반 경에 약 100여구의 노비가 등재되어 있는데 이 문서에서 보이는 바와 같이 18세기 중반에는 이보다 훨씬 많은 440여 구가 등재되어 있지만 실제로는 이 전후의 시기와 비슷한 수치였을 것으로 파악된다.

향교노비는 조선 태종 13년에 처음 策定되고, 17년에 다시 책정되었다. 그 후 『經國大典』에 ‘府의 향교는 30명, 大都護府·牧의 향교는 25명, 都護府의 향교는 20명, 郡縣의 향교는 10명’으로 법제화되었고, 이는 『大典會通』에 이르기까지 변동이 없었다. 태종 6년 3월에 있었던 대규모의 사원 汰斥으로, 寺奴婢가 대폭적으로 典農寺의 관할로 이속되었던 것을 각관 향교에 지급하였고 그 후에도 정액에 미달이 되면 사노비에서 획급하였다. 향교노비는 정액대로 존속되지 못하고 州郡의 경제적 실력과 수령의 관심여하에 따라 실수에 차이가 많았다. 校奴婢는 公賤으로 분류되며 지방관아에서 立役하는 官奴婢와 같은 성격으로 파악되었다. 이들은 ‘勿許免賤’이라 하여 같은 公賤이면서도 寺奴婢와 달리 향교에 강하게 예속되어 있었다. 이는 교노비를 향교에서 각종 잡역을 변함없이 담당하게 하여 향교의 운영과 유지를 원활히 하려는 의도였다고 생각된다. 이러한 교노비들은 처음에는 자연적 생산, 寄進, 買得, 投託 등의 방법으로 계속 증가되어 갔는데 각 향교마다 시기적인 차이는 있겠지만 대체로 18세기 중반 이후부터는 점차 감소추세에 있었다. 대체로 향교노비 감소의 원인은 物故, 老除 등의 자연감소를 제외하면 가장 큰 비중을 차지하는 것이 逃亡이었다. 노비도망이 조선후기 奴婢制 변동에서 노비감소의 주된 원인이었음은 이미 잘 알려진 사실이며 교노비 또한 마찬가지였다. 교노비의 도망 원인은 다른 公賤의 경우와 같이 의식의 변화에 따른 冒避도 있었으며 또한 校任과 官의 침탈 및 노비의 경제적 몰락으로 말미암은 경우도 있었다. 이러한 노비도망과 함께 放賣와 贖良 또한 향교의 노비를 감소시키는 중요한 요인이었다. 속량과 방매는 향교의 재정적인 필요에 의해서 꾸준히 이루어지고 있었다. 원래 교노비는 관노비와 같이 취급을 받아 팔 수도 없고 免賤도 허락하지 않는 것이 원칙이었으나 불법적으로 면천, 매각, 속량시키는 일이 있었던 것이다.

이 문서가 작성될 시점에 적용되는 『經國大典』에 의하면 縣 鄕校에 지급되는 노비의 수는 10口인데, 예안향교가 건립되고 300여 년이 흐른 시점에 작성된 이 문서에 기록된 400여 구의 노비는 자연적인 출산과 매득에 의한 증가, 그리고 앞서 언급한 바와 같이 世系를 소급해서 작성한 것으로 인한 것이었다고 할 수 있겠다. 여기에는 노비종모법이 확정 시행되기 이전에 양반 사대부가의 노비증식을 위한 방편이었던 ‘一賤則賤’ 형태가 많이 반영되었던 것으로 보인다. 한편 이 문서에서는 방매에 대한 기록도 나타나는데 이는 매득과 반대로 도망과 함께 향교의 노비를 감소시키는 요인이었으나 1구에 대해서만 기록이 있는 것으로 보아 광범위한 방매가 이뤄졌거나 방매에 대한 누락이 고의적으로 이뤄진 것이라고 단정할 수는 없지만 향교의 재정적인 필요에 의해서 지속적으로 이뤄지고 있던 형태였음을 유추할 수 있겠다. 노비의 결혼에 관해서는 거의 알려진 바가 없어 결혼상태에 대해서 정확하게 파악할 수는 없다.

상당한 노비가 예안향교에 예속될 수 있었던 것은 출산, 매득, 방매, 도망, 사망 등과 더불어 많은 양민이 軍役을 謀避하기 위해 향교에 투탁하였기 때문에 가능했을 것이다. 이 문서에서도 투탁의 양상을 직접적으로 언급하거나 기록으로 밝히는 부분이 없지만 통상적으로 매득이란 형식으로 투탁이 은폐되었던 것으로부터 확인할 수 있다. 이 시기는 노비의 도망과 저항이 일반화되어 그것의 통제가 어려웠을 뿐만 아니라 토지에 비해 상대적으로 경제적인 가치가 저하되고 있었기 때문에 경제적인 여유가 있다면 토지의 매득이 순리이기 때문이다.

토지와 함께 향교 경제 운영에 있어 중요한 재원이었던 노비를 세계에 맞추어 파악하려고 했고 현재 상태에 대해서 기재하고 있는 것으로 보아 예안향교의 노비관리의 단면을 보여주고 있다고 하겠다.

[자료적 가치]

예안향교는 태종 15년(1415)에 다른 향교와 비교했을 때 비교적 이른 시기에 창건되었던 향교 중에 하나이다. 그러나 향교의 재정 운영에 있어 절대적 역할을 담당했던 노비와 관련된 문서가 이 문서를 포함하여 3건에 불과할 뿐만 아니라 창건 후 수백년이 지난 것만 남아 있어 예안향교 소속 노비의 일반적 상황과 향교 운영의 경제적 근간을 명확하게 살펴보기 힘든 한계를 가지고 있다. 그러나 향교에 예속된 노비의 세계를 명확하게 밟힘과 동시에 현재의 노비 상태를 기록으로 남겨 놓아 당시 예안향교에서 노비관리를 어떻게 하였는지에 대한 대강을 살펴 볼 수 있게 해 주는 자료라고 하겠다. 그리하여 자연출산이나 결혼, 매득 등으로 나타나는 노비 수급의 형태와 사망이나 도망, 방매 등을 통하여 이뤄지는 노비 소실의 유형을 볼 수 있는 자료가 된다고 하겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『安東文化硏究』5, 정진영, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

『朝鮮後期 鄕村支配政策 硏究』, 오영교, 2001, 혜안

윤정식