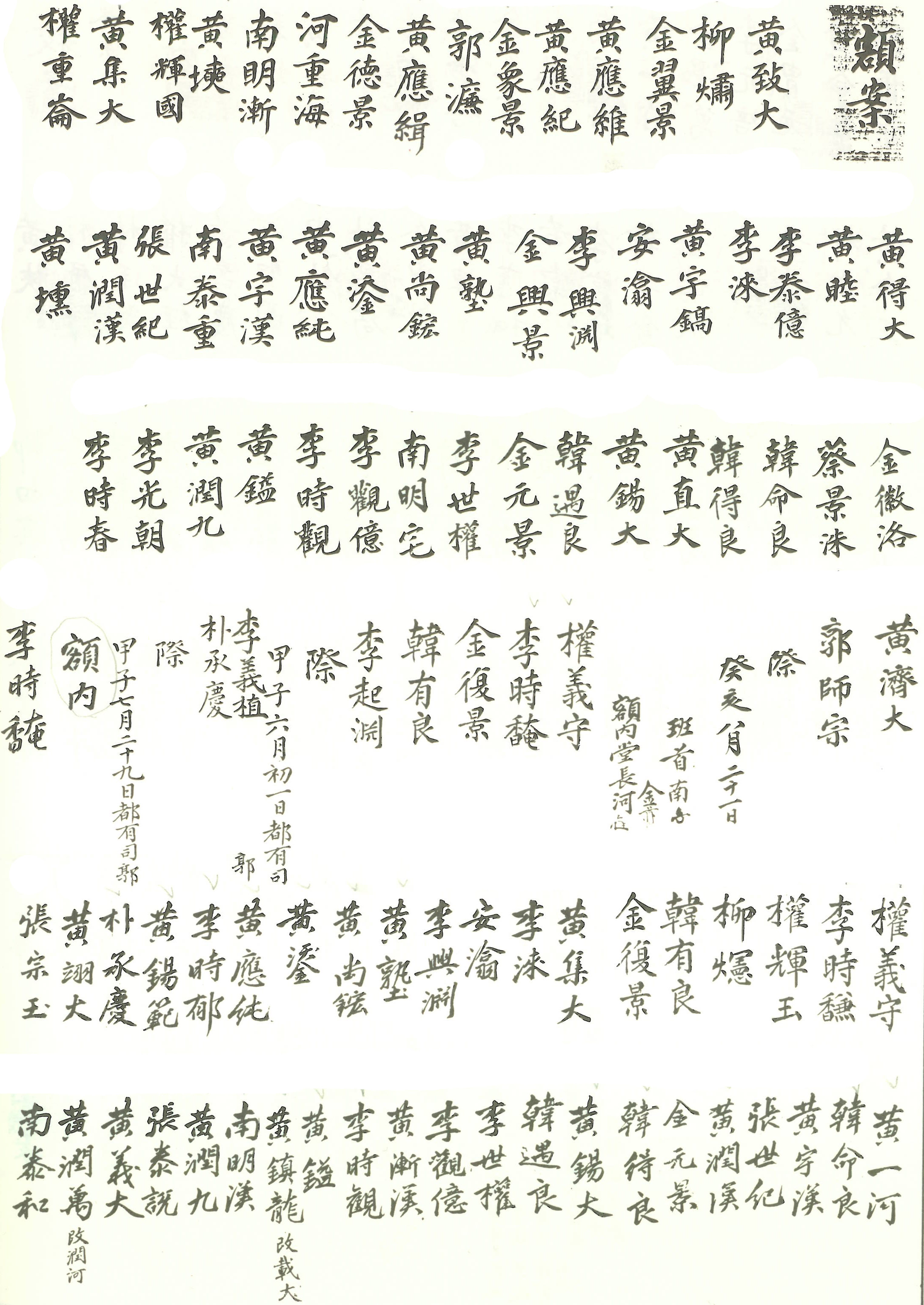

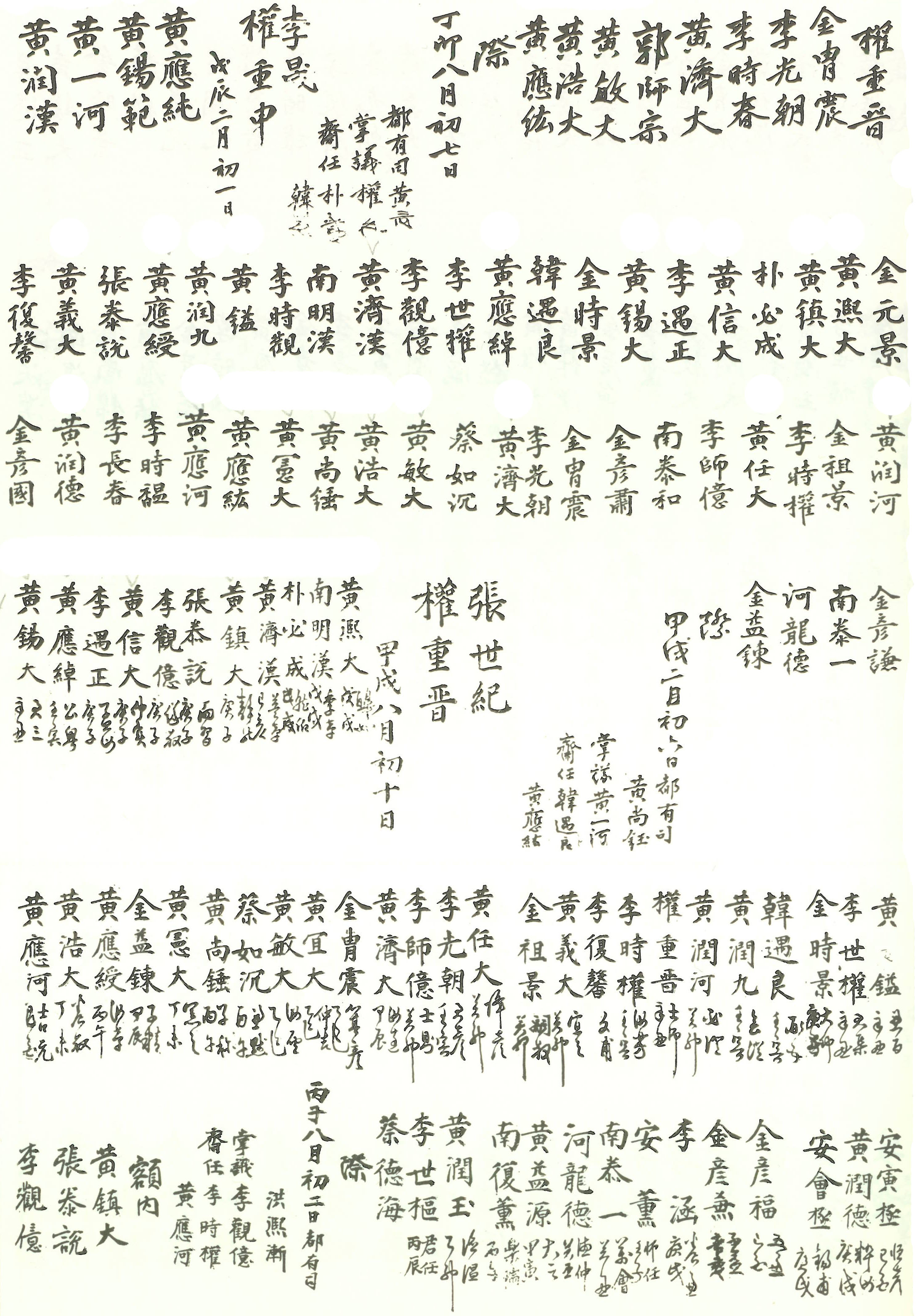

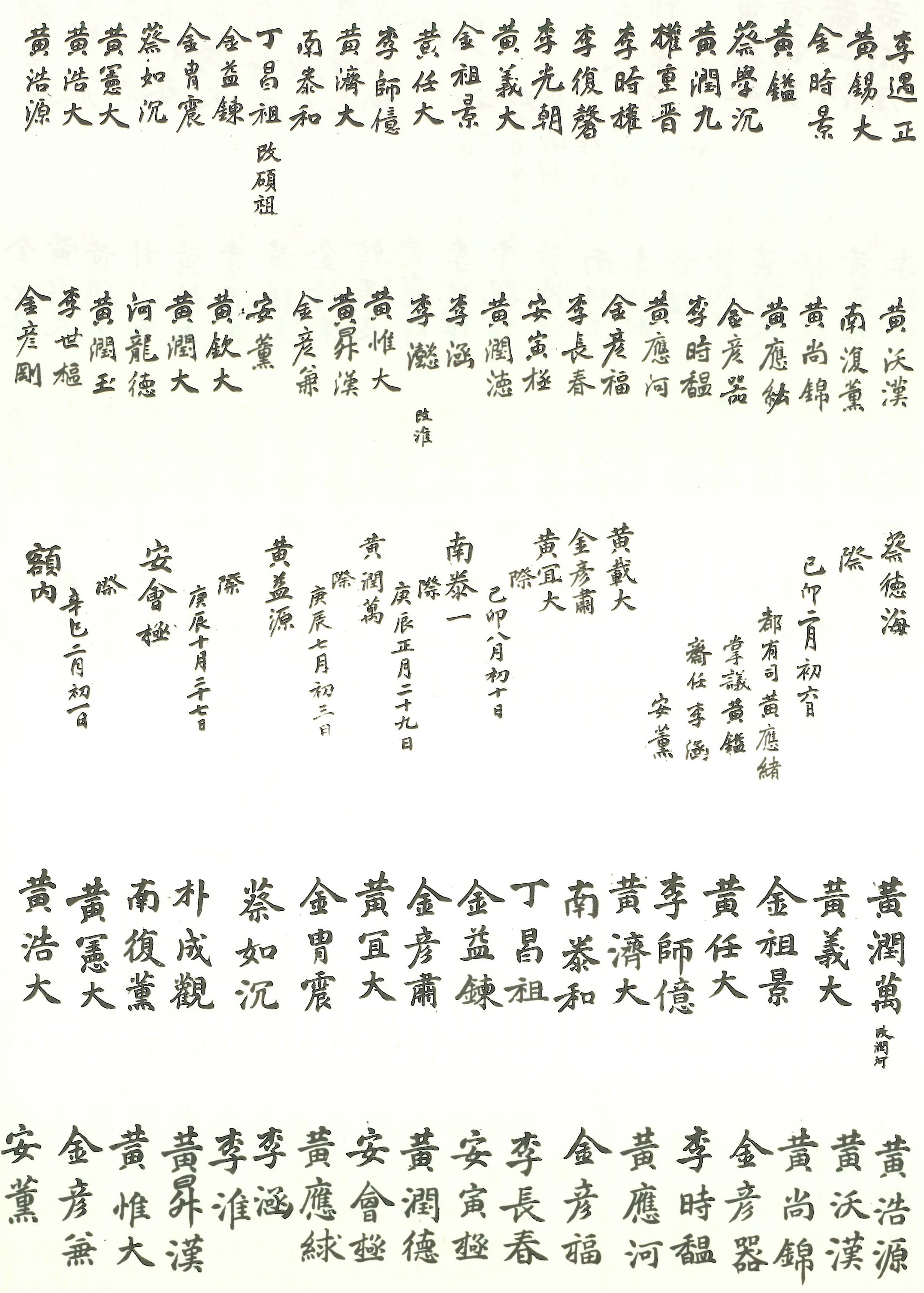

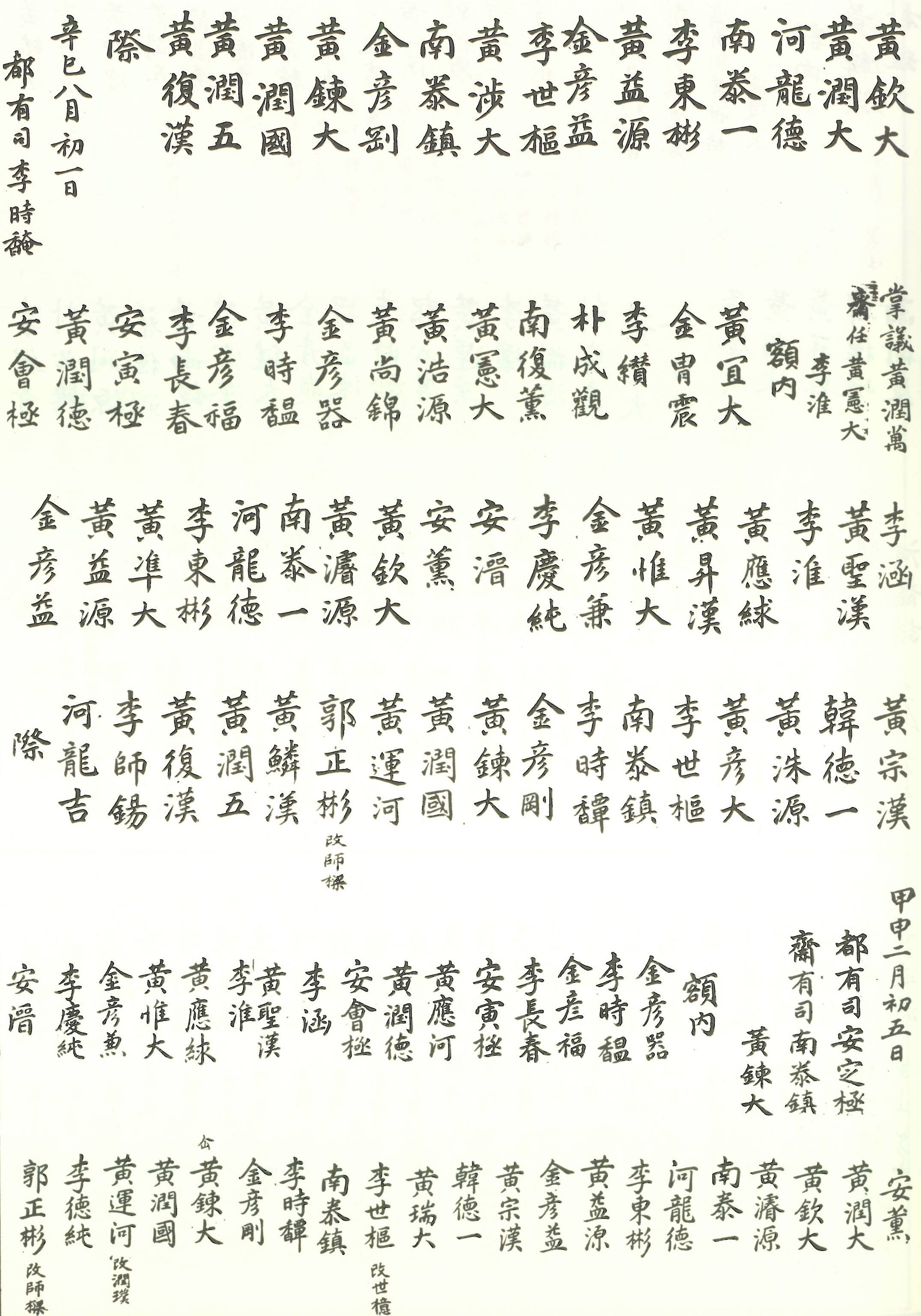

1743년부터 1779년까지 풍기향교(豊基鄕校)에 등록된 액내교생만의 인명을 기록한 액안

[내용 및 특징]

계해년 8월 21일부터 작성되기 시작하여 기해년 정월 20일까지 총 15차례 添錄한 풍기향교 額案이다. 이는 1743년부터 1779년까지인 26년 간의 기록인데, 작성되는 시점이 일정한 간격을 둔 것이라기 보다는 액안에 등록할 인원이 충원되는 시점에 비정기적으로 작성된 것으로 보인다. 1743년 당시의 액내 교생 50명을 우선 기록하였고, 액내교생으로 추가되는 인물들을 이어 첨록하는 방식으로 기록되었는데, 인명을 제외하고는 여타의 사항이 기록되지 않아 어떠한 사정이 반영되었는지 명확하게 알 수는 없다. 액안에 첨부되는 기간 또한 짧은 것은 1개월, 긴 것은 3년만에 추가로 작성되는 등 일정하지 않은데 이 또한 자세한 기록이 남아 있지 않다. 그러나 문서의 말미로 갈수록 그러한 사정을 어느정도 반영하기 위한 것인지는 정확하진 않지만 액안에 등록된 인물에 대한 대략의 생년과 자호 등을 추기하여 액안이 늘어남에 있어 오는 혼돈을 피하려고 한 흔적을 찾을 수 있다고 하겠다.

풍기향교에 남아 있는 여타의 액안에 비해 비교적 이른시기의 것으로 현전하고 있는 액안 중에는 가장 오래된 것이다. 이보다 뒤에 작성된 액안의 경우, ‘仚’, ‘移徒’ 등의 부기사항을 기록하여 보다 정확한 정보를 전달하려 한 것에 비해 이러한 흔적이 없어 자료 자체에 대한 명확한 해석은 어려움을 지니고 있다. 액안에 추가되는 인물들이 늘어나는 것이 자연적인 사망으로 인한 결손 등에 의한 것인지도 명확하지 않기 때문이다.

‘액안’이라 하여 특별히 액내와 액외를 구분하여 작성하였는지도 명확하지 않지만, 적어도 법정 정액 교생수인 50명을 중심으로 액안이 작성된 것으로 보인다. 액내, 액외로 구분되어 있지 않아 동재유생과 서재교생이 구별되었는지도 불분명할 뿐만 아니라 향교의 교생, 즉 유생을 칭하면서 액내교생으로 존재할 당시의 교생명단을 지칭하는 것이라 볼 수 있다.

향교에 입교함으로써 주어지는 각종 특혜로 인해 교생들의 인적구성은 날이 갈수록 신분적 구조의 변화가 심화되었다. 그로인해 향촌사회를 이끌어 가는 지배계층은 향교 내에서의 신분적 구분을 엄격히 하기 위해 따로 그들만의 명부를 작성할 필요성을 인식하게 되었고, 향교의 교생의 명부는 교안, 유안, 교생안, 청금록, 액안 등 그 성격을 달리하는 것들이 차츰 생겨나게 되었다. 현재 남아있는 풍기향교 교생 관련 명부는 액안을 비롯하여 교안, 향안 등이 있는데, 이는 신분적 차이를 구분하기 위해 그들만의 차별성을 기반으로 작성된 것임을 알 수 있는 것들이다. 특히 액안은 향교교생 중 액내 교생만을 기록한 것으로 보이는데, 액안보다 먼저 작성된 풍기향교의 교안에는 비록 액내, 업유, 액외, 동몽 등으로 구분하여 작성하였으나 시간이 경과함에 있어 더 많은 교생들이 풍기향교에 입교하였고 그로 인하여 따로 ‘액안’이라 하여 양반 자제들의 명부를 새로 만든 것으로 보인다.

액안에 등재된 인물들과 풍기향교 소장 향안 및 향교임안에 등재된 인물들이 중첩되는 것은 교임과 더불어 향교를 구성하는 중요한 인적 구성요소이자 향교 운영의 담당자였던 이들의 명부라는 것을 반증한다고 하겠다. 조선초기 국가에서는 인재양성과 향촌교화를 위해 양반은 물론 평민까지도 16세 이상 이면 교생으로의 입학을 허락하였다. 그리고 이러한 교생에게는 軍役免除를 비롯한 무상교육 및 하급관리로의 진출 등의 여러 특권이 부여되었다. 이러한 특권의 무분별한 남용을 방지하기 위해 중앙에서는 군현의 등급에 따라 교생의 수를 규정하였는데, 『經國大典』에 규정된 교생의 수는 府, 大都護府, 牧은 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로, 교생에 대한 정원이 법적으로 규정된 이후. 양반사족들은 군현의 등급에 따라 규정된 정액내의 교생, 즉 額內校生으로 향교에 입교하여 향교의 운영에 관여하였다. 그에 반해 군역회피를 목적으로 한 非양반층의 정원 외의 입교 또한 이루어졌으며 정원 외의 교생인 額外校生은 점차 증가하였고 마침내 심각한 사회문제화 되었다.

중앙정부와 양반사족의 입장에서 교생의 증가현상은 큰 위협이 되었다. 우선 군역부족의 문제가 심화될 뿐만 아니라 교생으로의 입교를 통한 평민의 광범위한 신분상승 현상이 발생하였기 때문이었다. 지방에서의 官學의 상징인 향교가 양반사족이 아닌 평민교생에 의해 장악되고 제례를 비롯한 유교의식에 그들이 참여하는 것은 신분질서의 붕괴를 의미하는 것이었다. 이에 따라 정부에서는 校生考講을 통해 불법적이고 비대해진 교생집단을 정비하려 하였다. 교생고강에 대한 논의는 인조대에 본격적으로 착수되었다. 교생에 대한 고강은 조선초부터 규정되어 있었으나 敎官의 무능과 이에 따른 향교교육의 쇠퇴 등으로 인해 형식적이고 의례적인 성격을 가지고 있었다. 그러나 점차 교생의 질적하락이 사회문제화 됨에 따라 인조년간 보다 상세하고 강력한 고강정책이 실시되지만 이와 같은 강력한 교생고강법은 현실적으로 강행되기 어려웠다. 무자격 교생들을 도태시키는 데에는 어느 정도 성과를 거두었으나, 반면에 양반사족의 액내교생 회피현상을 초래하게 되었다. 임란 후 군역면제라는 신분적 특권이 점차 확립되어 가는 상황에서 굳이 향교에 입교할 필요가 없었던 사족들은 향교를 점차 외면하는 경향이 심해져 갔다. 이에 조정에서는 사족들의 향교입학을 강제하기 위해 과거응시자격을 校籍에 등재된 자로 제한하게 하는 조치를 교생고강과 함께 실시하였다. 교생고강이 실시되고 과거응시자격을 校籍에 등재된 자로 제한하게 되자 양반사족들은 종래의 액내교생에 더 이상 이름을 올리지 않고 그들만의 명부를 따로 작성하게 되었다.

액안이 작성되는 이유도 이러한 상황과 크게 다르지 않았던 것으로 보인다. 액안을 작성함에 있어서도 서두에 ‘액내’라고 규정을 또 한번 지은 것으로 보아 철저하게 액외와 구분하였던 것이 아닌가 생각된다. 풍기향교도 점차 평민·서얼층의 교생입학이 확대되고 있었으며 그로 인한 교생의 지위하락이 야기되고 있었다. 이러한 사회적 분위기 내에서 향교에 출입하였던 풍기의 양반사족들은 액안의 작성을 통해 향교에 입교한 평민·서얼층에 대한 신분적 우위를 확보하고자 하였던 것으로 보인다.

[자료적 가치]

18세기 풍기향교의 인적구성원 중 액내 교생의 면모를 파악할 수 있는 기초 자료이다. 교생고강과 과거응시에 대한 규제 등이 제기되던 시기에 향교에서의 신분적 차이를 명부로서 보이기 위해 작성된 것으로 당시 풍기향교의 운영에 실질적으로 관여하였던 액내생들의 인적 구성을 보여주고 있으며, 풍기지역의 사족의 구성원과 비교해 볼 수 있는 자료라고 하겠다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

윤정식