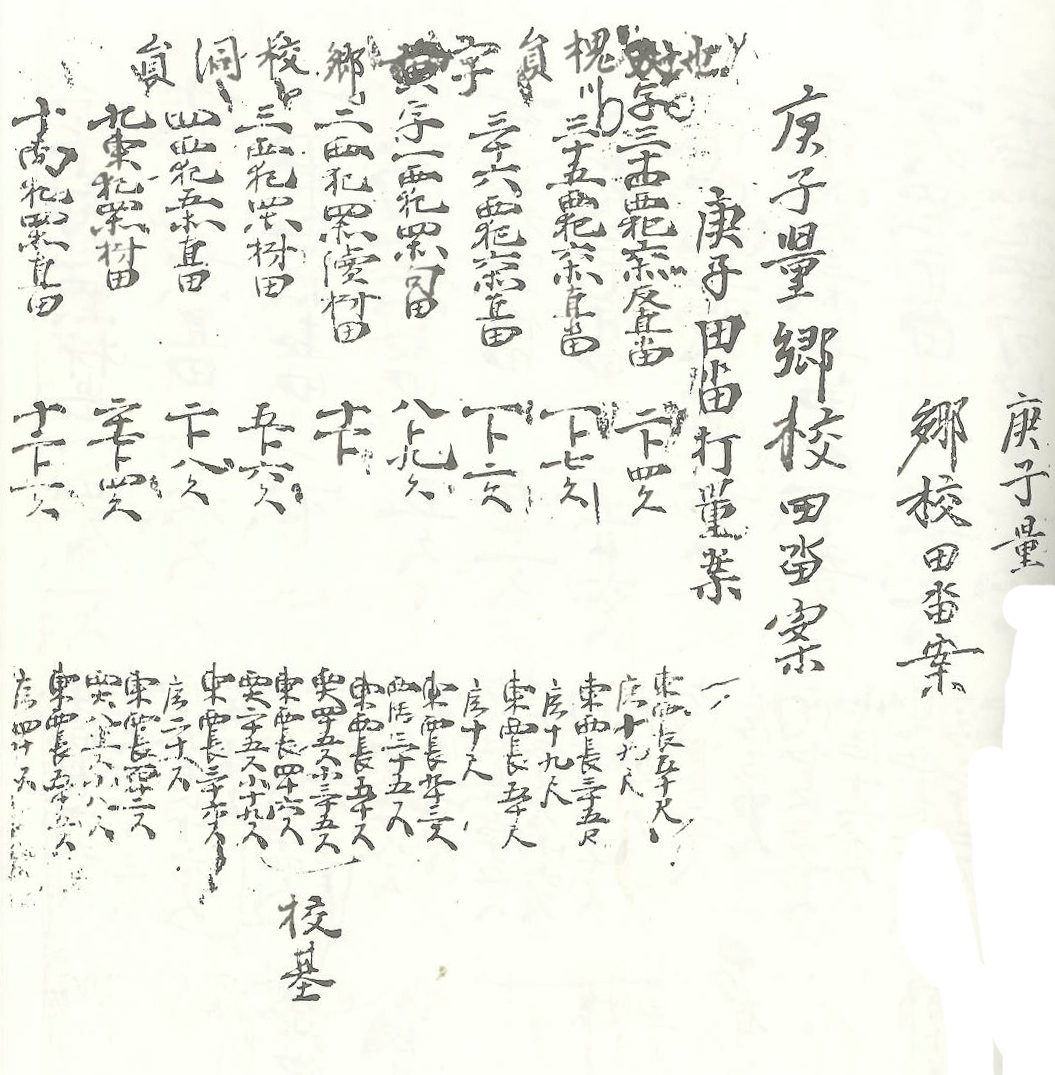

1720년 예안향교(禮安鄕校) 향교전답안(鄕校田畓案)

庚子量

鄕校田畓案

庚子量鄕校田畓案

庚子田畓打量案

■(地)字 三十四西犯六等反直畓 二卜四久 東西長五十尺 廣十六尺

槐川 三十五西犯六等直畓 一卜七久 東西長三十五尺 廣十九尺

員 三十六西犯六等直田 一卜二久 東西長五十尺 廣十尺

■(宇)字 一西犯四等句田 八卜九久 東西長九十三尺 西(活)三十五尺

鄕 二西犯四等六寸田 十一卜 東西長五十尺 西大四十五尺小三十五尺

校 三西犯四等寸田 五卜六久 東西長四十六尺 西大二十五尺 小十九尺 校基

洞 四西犯五等直田 二卜八久 東西長三十六尺 廣二十尺

員 九東犯四等村田 二十七卜四久 東西長百十二尺 西大八十一尺小八尺

十(南)犯西等直田 十二卜一久 東西長五十五尺 廣四十尺

二作南犯四等村畓 四久 東西長十五尺 東大七尺小三尺

十一東犯五等直畓 六久 東西長十六尺 廣十尺

十二東犯六等起田 一卜 東西長三十四尺 西活二十四尺 (

金申日)

十三南犯五等起田 五久 東西長十八尺 東活十四尺 校基

二十東犯四等村田 五卜一久 南北長五十五尺 北大二十八尺小六尺

二十一北犯三等直田 二十一卜六久 南北長七十七尺 廣四十尺 性立私田基 (?)男鋤良(?)基

二作東犯三等裁直畓 七久 南小長二十尺 廣五十尺

有(奐)半作

三作北犯三等起畓 一卜五久 南小長二十七尺 北活十六尺

二十六四等直田 十一卜八久 東西長九十三尺 廣二十三尺

有卜半作

二十七北犯四等句田 三卜五久 東西長四十七尺 北活二十七尺 同人私作

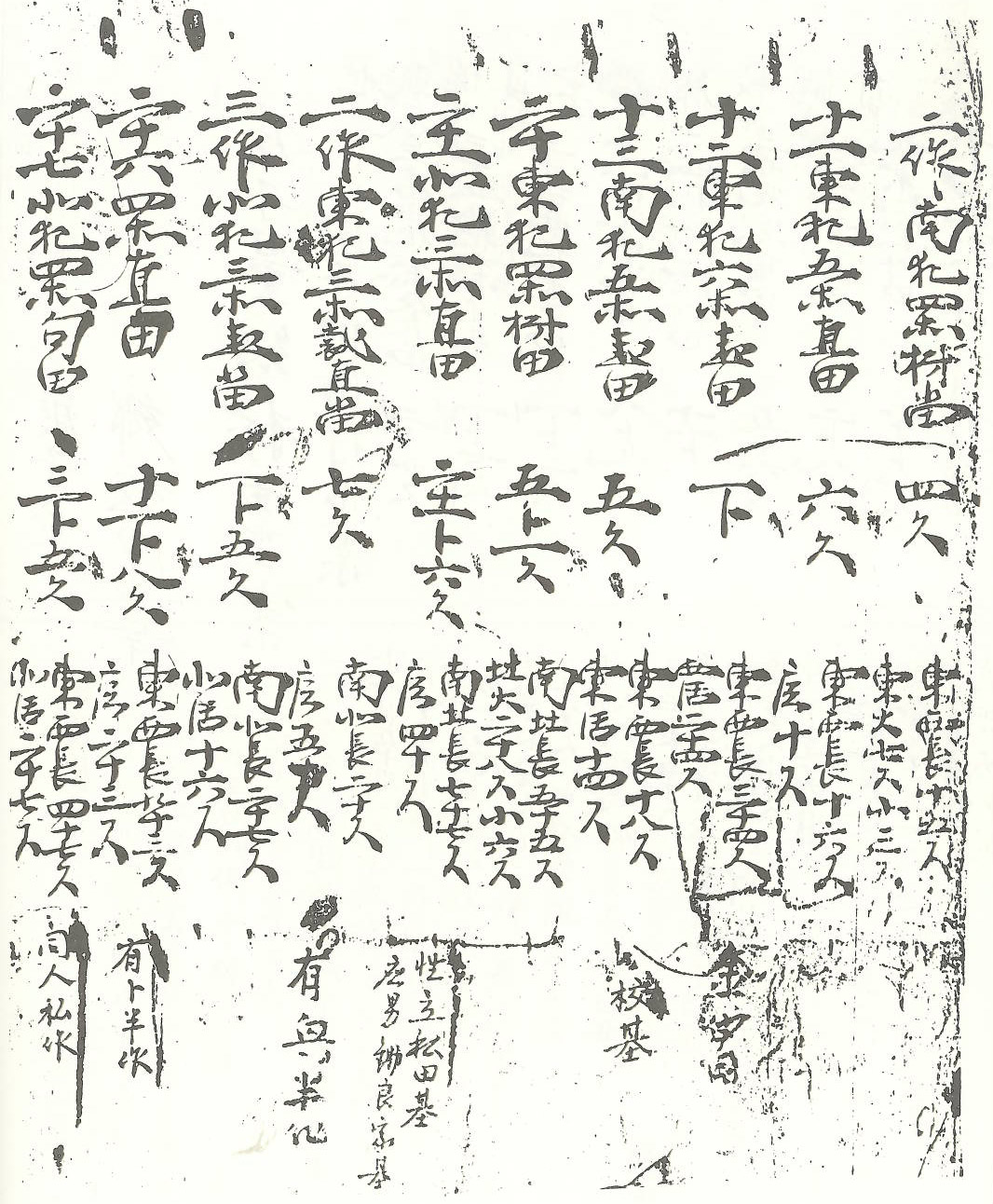

宇字五十三西犯四等直田 二十卜二久 南小長而二尺 廣三十六尺 金學丈及地稅田 戊乭(洞)

■字二十一南犯二等直田 九卜七久 東西長五十二尺 廣二十二尺

二十二南犯二等村田 二十二卜三久 南小長七十三尺 北大五十尺小二十二尺 射斤地稅田

二作西犯越付(?)二等直田 四卜三久 南北長六十四尺 廣八尺 (?)

三作南犯二等直田 五卜九久 東西長二十八尺 廣二十五尺 (?)

坪洪一三等直田 五卜二久 南北長■百十四尺 廣六尺 地稅田

里■(員日)字 七十六南犯二等直田 十卜一久 南北長五十四尺 廣二十二尺

李汝奐 半作

二作南犯二等直田 一卜九久 東西長二十三尺 廣十尺 (?)

■月字 九十南犯三等句田 八卜二久 東西長而十七尺 北活二十尺

九十一四等圭田 一卜一久 東西長三十尺 東活十三尺

■字 五十一北犯六等村田 一卜八久 東西長四十尺 西大三十尺小七尺 玉(?)甲

■(具)字 六十二北犯六等直田 四卜九久 東西長六十尺 廣三十三尺

占伊地▣▣▣

■字 五十六北犯四等村田 八卜 南北長七十一尺 北大二十六尺 小十五尺

加伊半作

六十七北犯四等直田 十卜六久 東西長而七尺 廣十八尺 金地(?)

■字 四十北犯六等直畓 十三卜八久 南北長而三十八尺 廣四十尺 (千)年半作

■字 四十二作南犯四等直畓 二十七卜五久 南西長九十八尺 廣五十一尺

奉堂金半作

五十五東犯五等圭田 五卜八久 南北長六十尺 南北四十八尺

竜山半作

珠 五十六南犯五等直畓 七卜九久 南北長六十六尺 廣三十尺

金伊同伴作

十七所下六等裁直田 一卜九久 東西長四十八尺 廣十六尺 石立私作 代(?)伊

六十四北犯五等直畓 十一卜八久 東西長六十四尺 廣四十六尺

戊業 ■半分

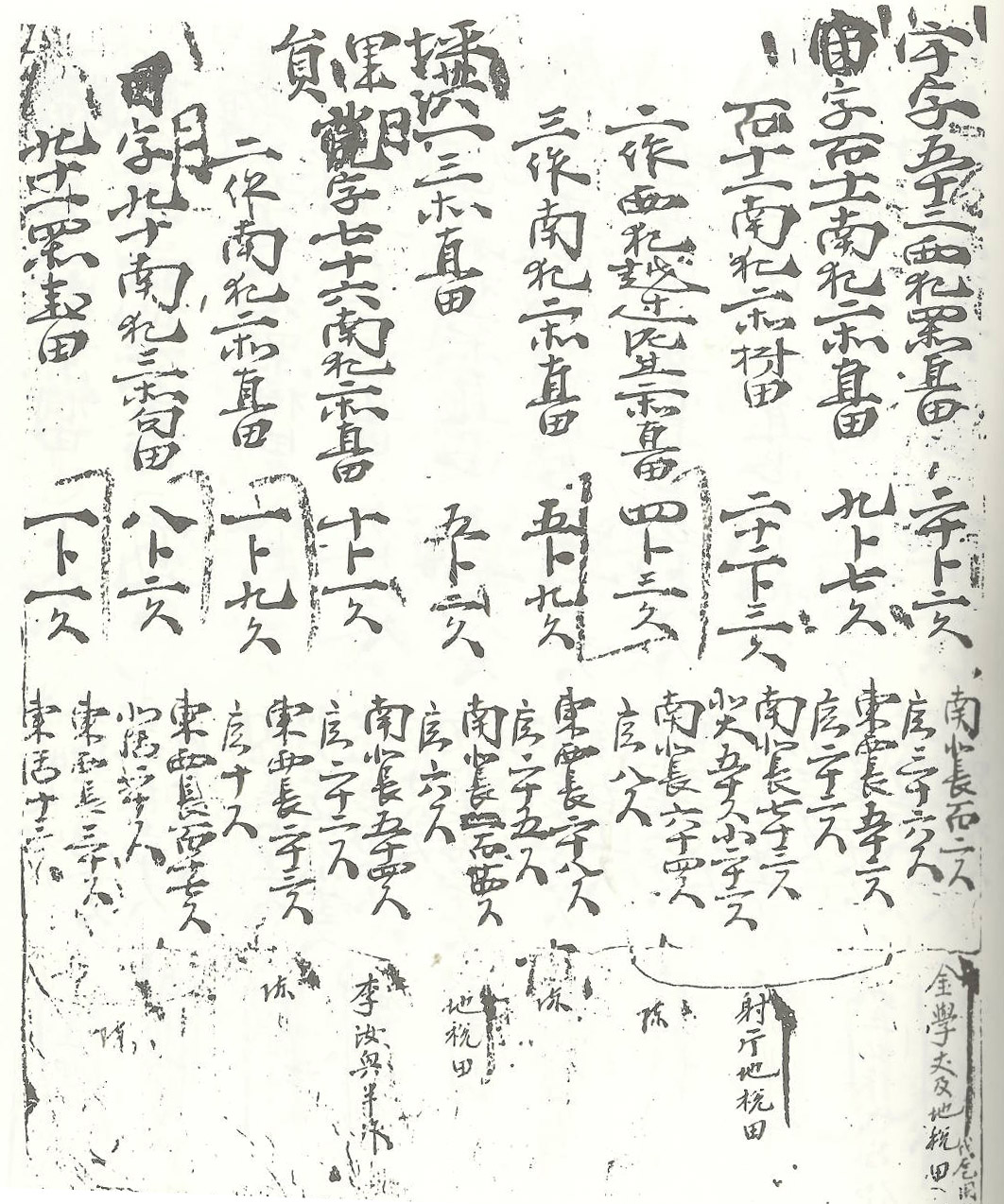

■(奕)字 三十五北犯四等反直畓 十一卜九久 南北長五十二尺 廣四十一尺

玉立半作卽今園(?)

三十六北犯四等反村田 五卜四久 南北長五十六尺 南大二十三尺小十二尺 同人甲■

夜 二作西犯四等村畓 五卜三久 南北長六十七尺 南大十九尺小十尺 同人

■(化) 四十三東犯六等直畓 二卜六久 南北長三十六尺 廣三十尺

■(世) 四十四東犯五等直畓 二卜九久 南北長四十八尺 廣十五尺

石立▣▣

二作東犯五等直畓 二卜六久 東西長三十二尺 廣二十一尺

三作北犯五等反句田 二卜三久 東西長六十尺 中活十九尺 ▣…▣

四十八東犯五等直畓 十卜八久 南北長六十尺 廣四十五尺

加伊私作

四十九北犯五等直畓 八久 南北長二十尺 廣十尺 同人

五十五西犯六等反直田 三卜三久 南北長三十八尺 ▣…▣ 廣三十五尺

五十六西犯六等直田 二卜三久 南北長五十尺 廣十六尺

同伊▣▣

五十七西犯五等村畓 八卜二久 東西長六十七尺 西大三十二尺小二十九尺 殿直庫直私▣

五十八西犯六等直田 九卜 東西長九十五尺 廣三十八尺 特作

於叱先死後▣▣▣

■字 五十九南犯六等直田 二卜七久 東西長五十尺 廣二十二尺

金同私作

七十三北犯六等直田 四卜九久 南北長五十八尺 廣三十四尺

石男私作

七十五北犯六等直田 二卜八久 東西長八十尺 廣十四尺

金同私作

七十六南犯五等起畓 一卜七久 南北長三十四尺 南北二十五尺

奉堂金私作

七十七西犯六等村田 一卜一久 南北長三十尺 南大二十尺小十尺

金同(松儿)

加東犯六等儥村田 一卜九久 南北長五十尺 北大二十二尺小九十尺

盤山■作

七十八西犯五等直畓 七卜九久 東西長七十三尺 廣二十七尺

於叱先半作

二作北犯五等直畓 一卜二久 東西長三十尺 廣十尺 同人

五西犯六等直田 六卜三久 東西長六十尺 廣四十二尺

奉堂金私作

六西犯六等直田 二卜五久 東西長四十三尺 廣二十三尺 同人

八東犯六等村田 二卜 南北長五十尺 小大二十五尺小七尺

世竜私作

二作東犯六等起田 一卜五久 東西長三十五尺 西活三十四尺 同人

十九北犯六等村田 五卜三久 南北長二三十七尺 南大二十六尺小五尺

突連私作

二十北犯五等村畓 十五卜一久 南北長百三十五尺 南大三十三尺小二十三尺

石立半作

廣十五加案越南犯五等直畓 五久 東西長三十尺 廣四尺

道二作■越南犯五等直畓 二久 東西長十五尺 廣四尺

十六東犯五等直畓 六卜 東西長七十尺 ▣…▣

十七 十八 二作 合北犯三等直畓 十三卜六久 東西長百▣▣ 廣十八尺 一石三斗

三作東犯五等直畓 二十五卜二久 東西長百八十尺 廣二十尺

甲生三斗落只三石▣

十九南犯四等直畓 四久 南北長十九尺 廣四尺

二十三南犯六等直田 二卜八久 東西長八十一尺 廣十四尺

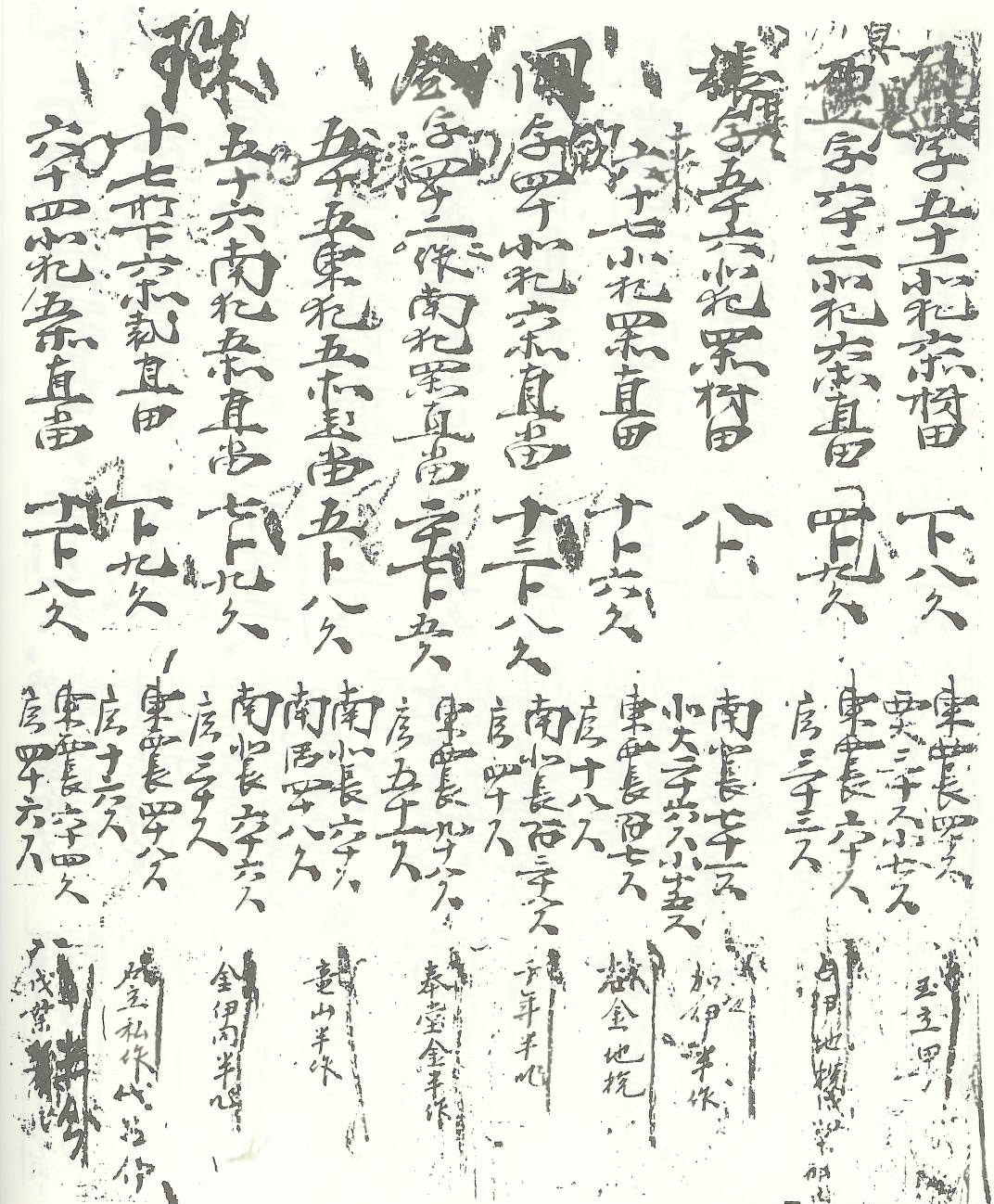

致字 二北犯六等村田 四卜 東西長七十七尺 東大二十四尺小二十尺

二作西犯六等反直畓 八久 南北長二十三尺 廣十四尺

(雲) 三作南犯六等直田 四卜四久 東西長七十尺 廣二十五尺 ▣…▣

今二作西犯六等裁直田 二卜八久 南北長四十六尺 廣二十四尺 同人

西面(?)字 七十七南犯四等直畓 十九卜三久 東西長六十八尺 廣五十四尺

乭屎半作

湙字 四十四西犯六等直畓 四卜六久 南北長六十一尺 廣三十尺

壬生半作

五十五北犯四等直畓 四卜 東西長五十六尺 廣十三尺

介竜半作

火字百二十一西犯六等直畓 九久 東西長三十尺 廣十二尺

二作北犯六等直田 一卜七久 東西長三十二尺 廣二十一尺

三作北犯六等直田 二卜六久 南北長三十五尺 廣三十尺

四作西犯六等直畓 一卜二久 南北長四十▣尺 廣十尺

五作西犯六等直田 一卜一久 南北長三十四尺 廣十三尺

六作西犯六等直田 三久 南北長六十尺 廣二尺

帝字 一東犯六等直畓 三卜七久 南北長四十一尺 廣三十一尺

鳥字 二十一南犯五等句畓 七卜五久 東西長八十七尺 東活四十三尺

衣字 二十六甲三作南犯四等直畓 五卜六久 東西長▣…▣ 廣十三尺 衣(?)半作

二作東犯四等直畓 六久 南北長十五尺 廣九尺

有字 二十三北犯六等反直田 二卜七久 南北長百十尺 廣十尺

同伊私作

二十四西犯六等直田 二卜四久 南北長百五尺 廣九尺 同人

虞字 十四南犯四等村畓 十七卜九久 南北長百七尺 北大四十七尺小十四尺

突立私作

二十東犯五等圭畓 十卜 南北長百尺 南活五十尺

占世 突立 半作

二十一南犯五等直畓 三卜二久 東西長三十尺 廣二十六尺

永貴半作

二十六 二十七 合北犯五等直畓 五卜 南北長八十四尺 廣十五尺

一西犯五等直畓 二卜八久 南北長百尺 廣七尺 (?)

二西犯四等直畓 六卜六久 南北長百尺 廣十二尺

四十二 四十三 合東犯五等直畓 十四卜一久 東西長八十四尺 廣四十二尺 校奴(?)奐半作

■字 三北犯四等村畓 十五卜二久 南北長九十七尺 南大三十五尺小二十▣

介叱同半作

二作西犯四等直畓 一卜八久 南北長八十二尺 廣四尺

十一南犯四等直畓 十五卜三久 東西長八十七尺 廣三十二尺 石立三斗落只三石(?)

罪字 十九北犯六等反直田 四卜五久 南北長六十尺 廣三十尺

羅仃乃半▣…▣ ■■■■

今字 一東犯六等句畓 二卜六久 東西長五十三尺 西活四十尺

二南犯六等村田 二卜一久 南北長五十三尺 南大二十五尺小七尺 刀尺▣▣

二作西犯六等直畓 一卜 南北長三十尺 廣十四尺

三■南犯五等村田 十卜二久 南北長六十二尺 南大五十六尺小二十尺

有卜半作四石七十四斗落只

十南犯五等直畓 十五卜四久 南北長六十三尺 廣六十一尺

石立半作七石二十六斗落只

二作西犯六等反直田 四久 東西長十八尺 廣五尺 (?)

十八南犯五等句畓 二卜一久 南北長四十六尺 南活二十三尺

二作南犯五等直畓 八久 南北長十九尺 廣十尺 (?)川

十九南犯六等直田 三卜四久 南北長六十尺 廣二十三尺 还退

良字 三十八北犯六等直田 五卜八久 南北長八十六尺 廣二十七尺 ▣▣半作

靡字 二十西犯五等村田 十一卜四久 東西長六十尺 西大六十尺小三十五尺 (?)巾半作

行字 百二十九東犯六等直田 七卜九久 南北長百六十六尺 廣十九尺 碧先半作衆九(?)

使字 十六加十一作六等裁直田 一卜一久 東西長三十七尺 廣十二尺 五(????)

十二作東犯六等直田 二卜一久 東西長六十尺 廣十四尺

川前員字 五十二刀十四負三束 (???) ▣…▣

榮川欲字 七十三田四十八束 七十四田四卜二束

月字 一百十五田二十六卜二束 一百十六田一卜五束

田

己酉買畓

牛谷員釼字二畓八卜六束

直仁員罔字六十四刀四卜

畓二結九十二卜

田三結六十一卜

合六結五十三卜六束