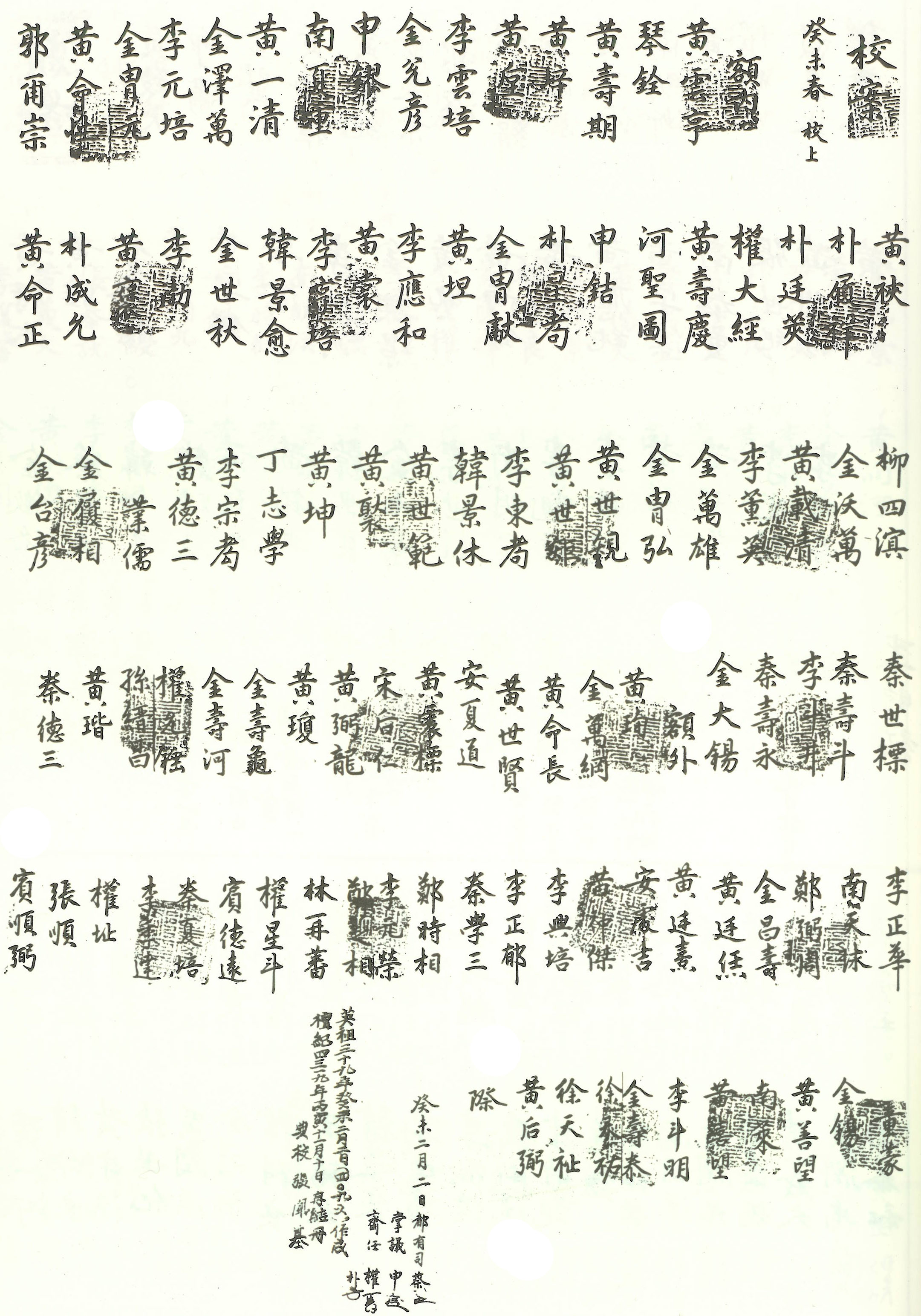

1703년 2월 2일에 작성된 것으로 풍기향교에 등록되어 있는 액내, 업유, 액외, 동몽 교생의 명단을 기록한 교안

[내용 및 특징]

[상세정보]

계미년(1703)에 작성된 풍기향교 교안으로 액내 50명, 업유 7명, 액외 37명, 동몽 9명 등 총 103명의 인명이 기록되어 있다. 2년 전에 작성된 辛巳年 교안과 비교해 보면 액내는 50명으로 동일하고, 업유 1명, 동몽 3명이 감소하였고 액외는 4명이 증가하여 총원에 있어서는 변화가 없다고 하겠다. 인명만이 기록되어 있는 양식이라 여타의 다른 사항을 알 수는 없지만, 다른 풍기향교 교안과 마찬가지로 소수의 성씨가 대수를 구성하고 있는 현상은 크게 바뀌지 않았다.

향교의 교생은 향교의 학생으로서 그 신분과 자격은 시대에 따라 다소간의 차이가 있었다. 향교에 入校할 수 있는 연령은 조선초 이래 10세로 되어 있어 최소한의 기준이었다. 그러나 조선후기로 접어들면서 지역별, 시대별 교생의 연령차이는 考講과 교생으로서의 책무수행 등과 관계있는 것이어서 교생자격 획득과는 별개로 생겨나는 것이었다. 한편 향교입교의 신분상 자격에 대해서는 법제상 구체적 자격제한이 명시되지는 않았다. 다만 교생의 赴校 목적은 과거 준비에 있었기 때문에 文科에 응시할 수 있는 신분상의 자격자가 향교에 들어 갔고, 실제 문과 응시 자격은 兩班 자제에 한정되어 있었기 때문에 향교입학의 신분적 자격은 양반자제였다고 볼 수 있는 것이다. 그러나 실질적으로 양반의 자제들은 향교 교생이 되기를 꺼렸고, 양인의 자제들이 거의 향교의 정원을 메우는 실정이었다. 향교교육은 나날이 질적으로 저하해 갔으며 과거제도와 학교제도가 유기적으로 합치되지 않았고, 양반의 자제들에게는 과거 이외에도 음서직으로 출사하는 길이 있었기 때문에 다만 군역을 면하고자 향교에 이름만 올려놓고 실제로는 習業에 임하지 않는 지경에 이르른 것이다. 또한 조선의 사회체제는 양반을 중심으로 모든 특권적 제도가 시행되어 양반의 자제들은 자동적으로 군역이 면제될 수 있었으므로 향교에 학적조차 올려놓지 않은 경우도 많았으며 그로인해 향교는 군역의 문제를 해결하려는 양민의 자제들로 만원을 이루었고 이는 시간이 흐를수록 보편화되는 현상이었다. 뿐만 아니라 중종대에 이르러 사회기강이 문란해지면서 향교에는 양반자제 뿐만 아니라 良人의 자제가 교생에게 부여된 군역면제의 특전을 얻기 위해 입교하기 시작하였고 이러한 현상은 후일 더욱 심해졌다. 평민이나 서얼들이 향교에 들어가게 되어 士族의 자제들은 오히려 부교를 기피하게 되었고 결국 양반자제들은 면역의 특전을 받기 위해 入籍만 하고 실제로는 赴學하지 않고 양인의 자제들이 군역 면제를 위해 부교하여 교생들의 구성에 변화가 생기게 되었던 것이다. 본 문서에서는 교생의 이름만 기재되어 있어 연령이나 신분상의 구분을 명확하게 알 수는 없지만 교생을 크게 儒校生, 業儒, 額外로 구분하여 대략적으로나마 신분상의 차이를 두어 작성되었다고 하겠다.

[자료적 가치]

풍기향교 교안은 총 8건이 남아 있는데 본 교안은 그 중 가장 나중의 것으로서 18세기 초반 풍기향교에 등록된 교생들의 인명을 살펴볼 수 있는 자료이다. 교생을 크게 액내, 업유, 액외, 동몽으로 구분하여 작성하였는데, 향교의 교생으로서 신분적 구분을 엄격히 적용하기 위한 목적이 반영된 것으로 보인다. 본 교안에 등록된 교생의 수는 앞서 작성된 것과 비교해 보았을 때 가장 적은 수의 인원이 있어 향교 교생의 등록이 점차 감소하는 추세를 나타내었다고 보이기는 하나, 그 후에 것이 남아 있지 않아 명확하지 않다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

윤정식