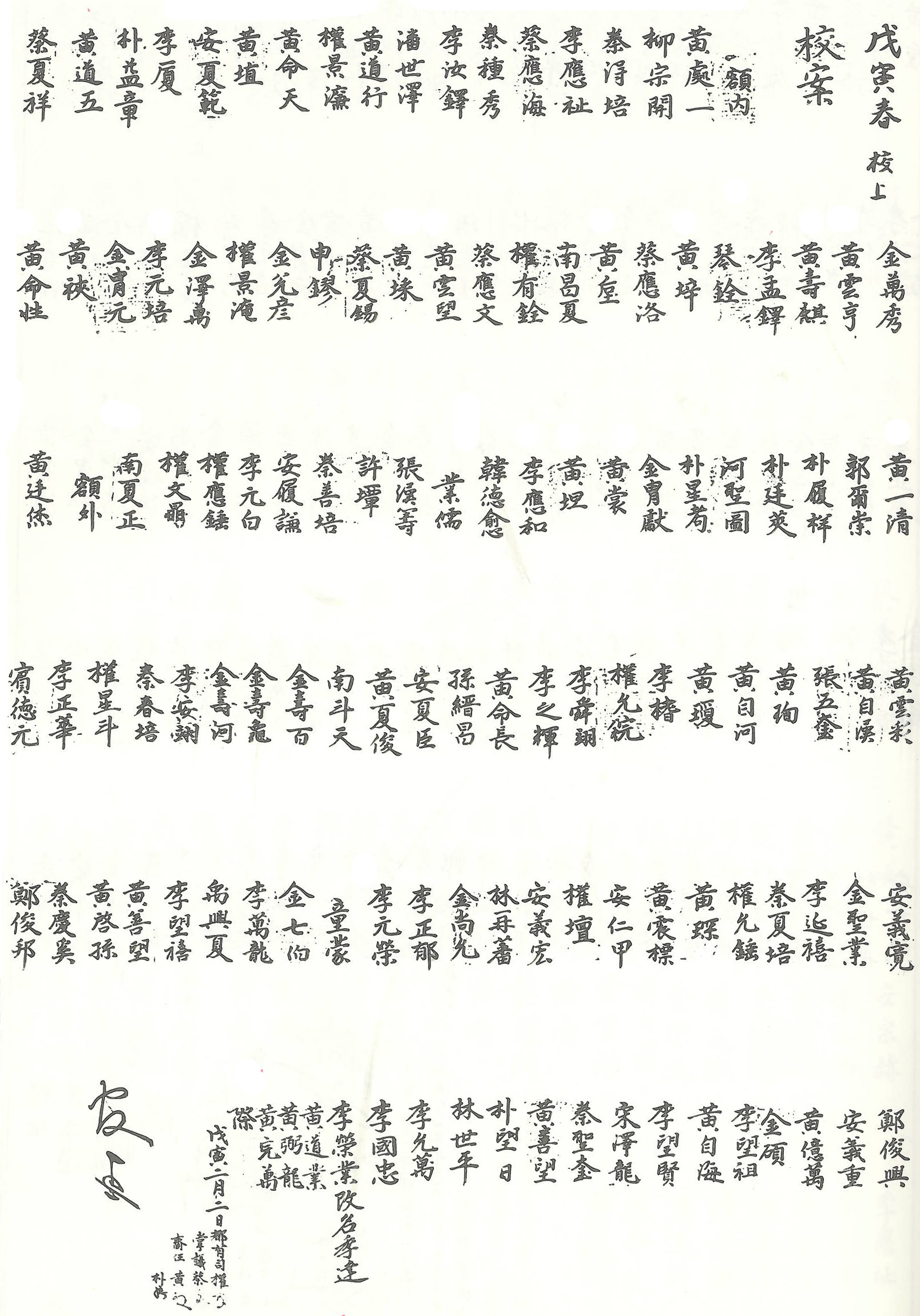

1698년 2월 2일에 작성된 경상도 풍기향교 교안으로 액내, 업유, 액외, 동몽 등 122명의 인명이 기록

[내용 및 특징]

戊寅年(1698) 春에 작성된 풍기향교 교안이다. 교안은 향교교생의 명단을 기록한 것으로 본 문서에는 額內, 業儒, 額外, 童蒙으로 구분하여 인명을 기록하고 있다. 총 122명의 교생들이 기록되어 있는데, 액내교생 50명, 업유 8명, 액외 38명, 동몽 26명으로 이보다 앞서 작성된 1694년의 갑술교안과 비교해 보았을 때 액내교생은 변함이 없고, 업유는 5명이 줄고 액외는 4명이 증가, 동몽은 2명이 증가하여 총원에 있어 1명이 더 등록된 것을 볼 수 있다.

본 문서가 작성될 17세기 후반 풍기향교에 입학할 수 있는 교생의 자격에 대하여 별달리 구분지어진 것이 없어 연령에 대한 규정이나 액내외의 신분 규정을 정확히 파악할 수는 없지만 통상적으로 행해지던 교안의 작성과 비교해 보았을 때 대략적으로 연령은 20세 이상(이하는 동몽 등으로 附記하기도 함), 액내와 액외를 신분상으로 구별하였을 것으로 보인다. 仁祖대 이후부터 향교 생도의 호칭이 유생으로 서재에 거하는 평민 및 서얼들을 교생을 통칭되었지만 이 문서가 작성될 17세기 후반 풍기향교 교안에는 유생과 교생으로 구분지어 교안을 작성했다기 보다는 액내교생은 郡鄕校의 법정 정원수를, 業儒는 中庶層, 額外는 常·賤民層이 등재된 것으로 보인다. 향교에 등록하는 것이 실질적으로 신분상에 있어 제약을 두는 것이 아니었으나 교안의 작성 주체인 교임들에 의해 자의적으로 분절된 것이다.

액내교생의 경우 『經國大典』에 명시되어 조선 말기까지 법제상 변동을 보이지 않았던 군향교 정원 50명이 정확하게 지켜지고 있을 뿐만 아니라 풍기향교에 소장되어 현전하고 있는 여러 건의 「額內」로 성책된 향교 교생안이 별도로 존재하고 있는 것으로 보아 교안을 작성하되, 액내와 업유, 액외, 동몽 등으로 구분하여 작성한 것으로 보인다.

향교에 입교한다는 것은 국가로부터 교육을 받는 것뿐만 아니라 군역을 면제받는 특혜가 주어지는 것이었으나 실질적으로 양반의 자제들은 향교 교생이 되기를 꺼렸고, 良人의 자제들이 거의 향교의 정원을 메우는 실정이었다. 향교교육은 나날이 질적으로 저하해 갔으며 과거제도와 학교제도가 유기적으로 합치되지 않았고, 양반의 자제들에게는 과거 이외에도 음서직으로 출사하는 길이 있었기 때문에 다만 군역을 면하고자 향교에 이름만 올려놓고 실제로는 習業에 임하지 않는 지경에 이른 것이다. 또한 조선의 사회체제는 양반을 중심으로 모든 특권적 제도가 시행되어 양반의 자제들은 자동적으로 군역이 면제될 수 있었으므로 향교에 학적조차 올려놓지 않은 경우도 많았으며 그로인해 향교는 군역의 문제를 해결하려는 양민의 자제들로 만원을 이루었고 이는 시간이 흐를수록 보편화되는 현상이었다.

본 문서에서도 액내 교생 50명을 제외하더라도 72명이나 더 많은 인원이 풍기 향교에 등록되어 있는데 이들이 향교에 등록한 방식이나 과정에 대해서는 정확한 언급이 없어 파악하기는 힘들지만, 적어도 일정부분의 경제적 가치나 인력을 제공하는 것을 통해서 입록하여 역을 면제받은 것으로 보인다. 향교의 운영은 국가로부터 지급되는 토지와 노비를 통해서 이뤄지는 것이었기 때문에 그것을 관장하는 인력이 필요하였고 그러한 역할을 바로 향교에 등록한 양민 이하의 계층들이 담당하였기 때문이다. 향교의 교임으로써 담당해야 할 임무를 액내교생들이 번갈아 가면서 운영을 하더라도 향교가 실질적으로 운영되는 부분은 사족의 일원이 담당할 수 없기 때문에 校土를 경영하거나, 享祀에 필요한 잡역을 담당하거나, 교생들의 생활에 있어 필수적인 부분들을 그들이 부담하면서 향교에 이름을 올려 군역을 면제받은 것이었다.

풍기향교에 소장된 7건의 교안 중 본 안은 2번째로 오래된 것으로 앞서 작성된 교안과는 4년의 차이를 두고 있다. 액내교생을 성씨별로 보면 총 15개 성씨 중 黃 16명으로 가장 많고, 다음으로 李 6명, 蔡, 金 각 5명, 朴 4명, 權 3명, 秦 2명, 河, 郭, 柳, 潘, 南, 琴, 韓, 申, 安 각각 1명순이다. 이는 4년전에 작성된 교안에 등록된 성씨보다 2개 성씨가 늘어난 것이지만 인적 구성의 범위 및 분포는 크게 달라지지 않은 양상으로 액내교생만을 두고 봤을 경우 풍기 지역의 향촌사회의 주도권을 행사하던 사족의 구성이 크게 변화하지는 않은 것을 나타낸다고 할 수 있겠다. 또한 4년 전에 작성된 교안과 동일하게 이름을 올리고 있는 이들이 다수를 차지하고 있어 향교의 운영에 있어서도 크게 달라졌다고 볼 수는 없다고 하겠다. 교안에 이름을 올리고 있는 총 인원도 4년전과 비교했을 때 1명이 늘었을 뿐 큰 변화는 없지만, 업유와 액외, 동몽의 수가 약간의 변동만이 보일 뿐이다. 1694년에 작성된 교안과의 비교에서 알 수 있듯이 당시 향촌사회의 주도권은 크게 변하지 않고 기존의 재지사족에 의해 향교 운영은 지속되고 있었던 것으로 보여진다고 하겠다.

[자료적 가치]

풍기향교에 남아있는 교안 중 두번째로 오래된 것으로 17세기 말 풍기지역의 사족 구성과 교생으로 등록된 이들을 구분 작성하고 있는 실례를 살펴볼 수 있는 자료이다. 총 122명 15개 성씨가 기록되어 있는데 이는 이보다 4년 전에 작성된 교안뿐만 아니라 풍기향교에 소장되어 있는 鄕案 및 校任案의 인적 구성 범위와 크게 다르지 않다는 것을 보여주고 있다. 교안을 작성하는데 있어 액내와 액외, 업유, 동몽 등으로 구분하여 당시 풍기의 향촌질서를 이끌어 나가던 사족들의 구성을 살펴볼 수 있는 자료이다. 당시 군소재 향교에 등록가능한 50명의 액내교생을 제외하고, 업유나 액외, 동몽 등으로 등록된 이들이 어떠한 방식과 과정을 거쳐 향교에 등록되었는지에 대해서는 명확하게 알 수 없지만 보편적으로 군역을 면제받기 위해 양인 이하의 계층들이 향교에 등록하였던 상황 등 17세기 후반 향교 입교에 관한 문제가 반영되었으리라 짐작되는 자료라 하겠다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

윤정식,이수환