내용 및 특징

본 자료는 1689년 禮安鄕校에서 작성된 校案으로 당시 예안향교를 출입하였던 校生의 명부이다. 현재 예안향교에는 1620년부터 18세기 후반까지 작성된 총 54의 校生案이 현전하고 있으며 본 자료는 그 가운데 하나이다. 예안향교의 교생안은 儒案 또는 校案의 명칭이 혼용되고 있다. 종래 교생안에 관한 연구에서는 유안 또는 靑衿錄을 士族의 명부로, 校案은 서얼 및 평민층의 案으로 보고 있으나 예안향교의 경우, 두 안을 검토해 보았을 때에 신분적 차이점이 없는 동일한 성격의 명부이다. 즉, 사족과 평민안으로 구별되어 작성된 것이 아닌 혼재되어 작성된 것이다. 1620년의 경우에는 유안으로 작성되었고, 1681년부터는 교안으로, 18세기 후반부터는 또다시 유안으로 작성되고 있음을 확인할 수 있다. 교안의 작성은 대체로 일년에 한번 작성되는 경우가 일반적이며 일년에 두 번씩 작성된 경우도 자주 확인된다. 그리고 교안의 입록인 수는 17세기 보다는 18세기 후반에 이를수록 더욱 증가하는 경향을 보이고 있는데, 이는 사족층의 숫적 증가 및 평민층의 향교입속 증가현상을 반영하고 있는 것으로 생각된다.

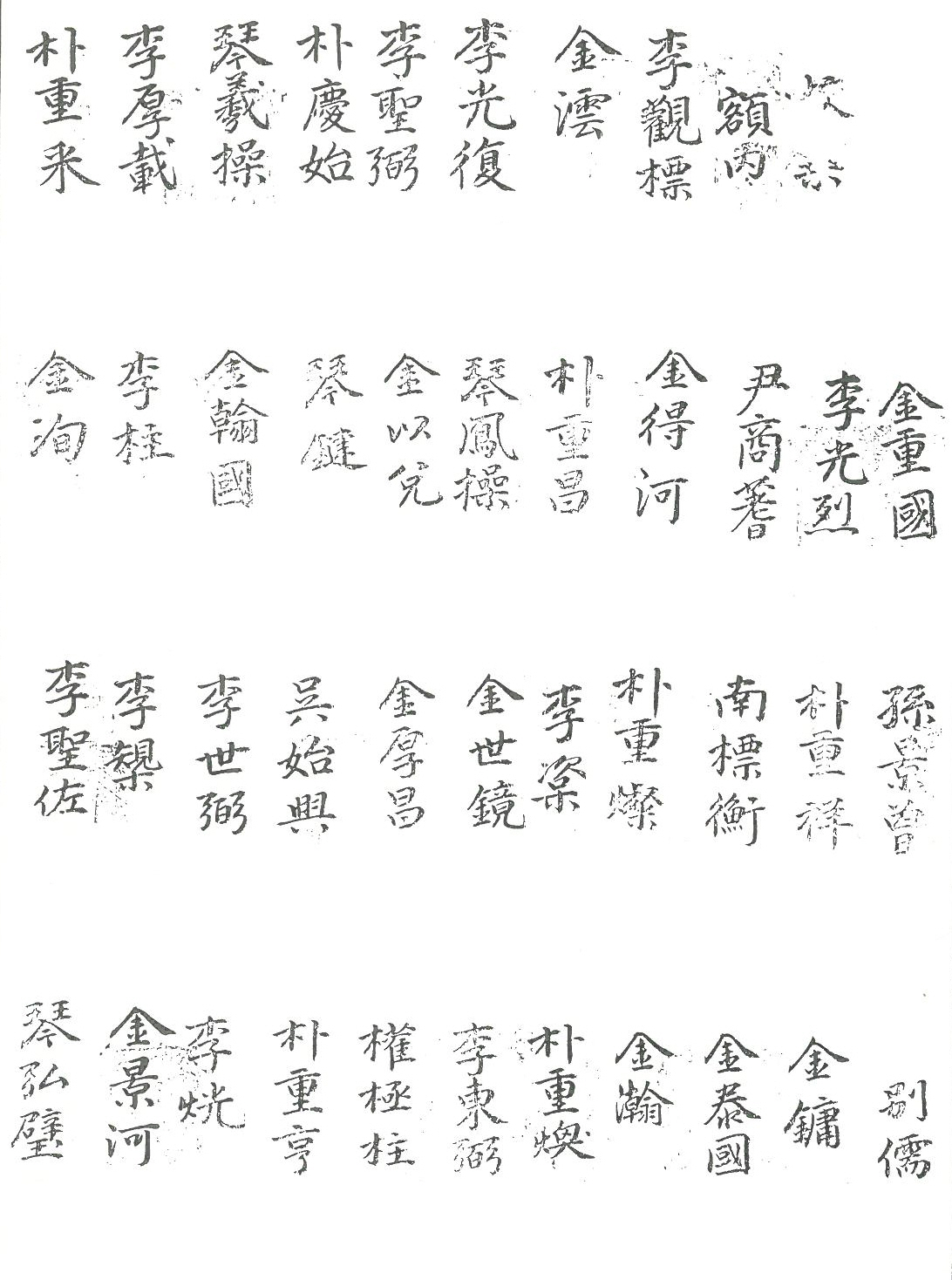

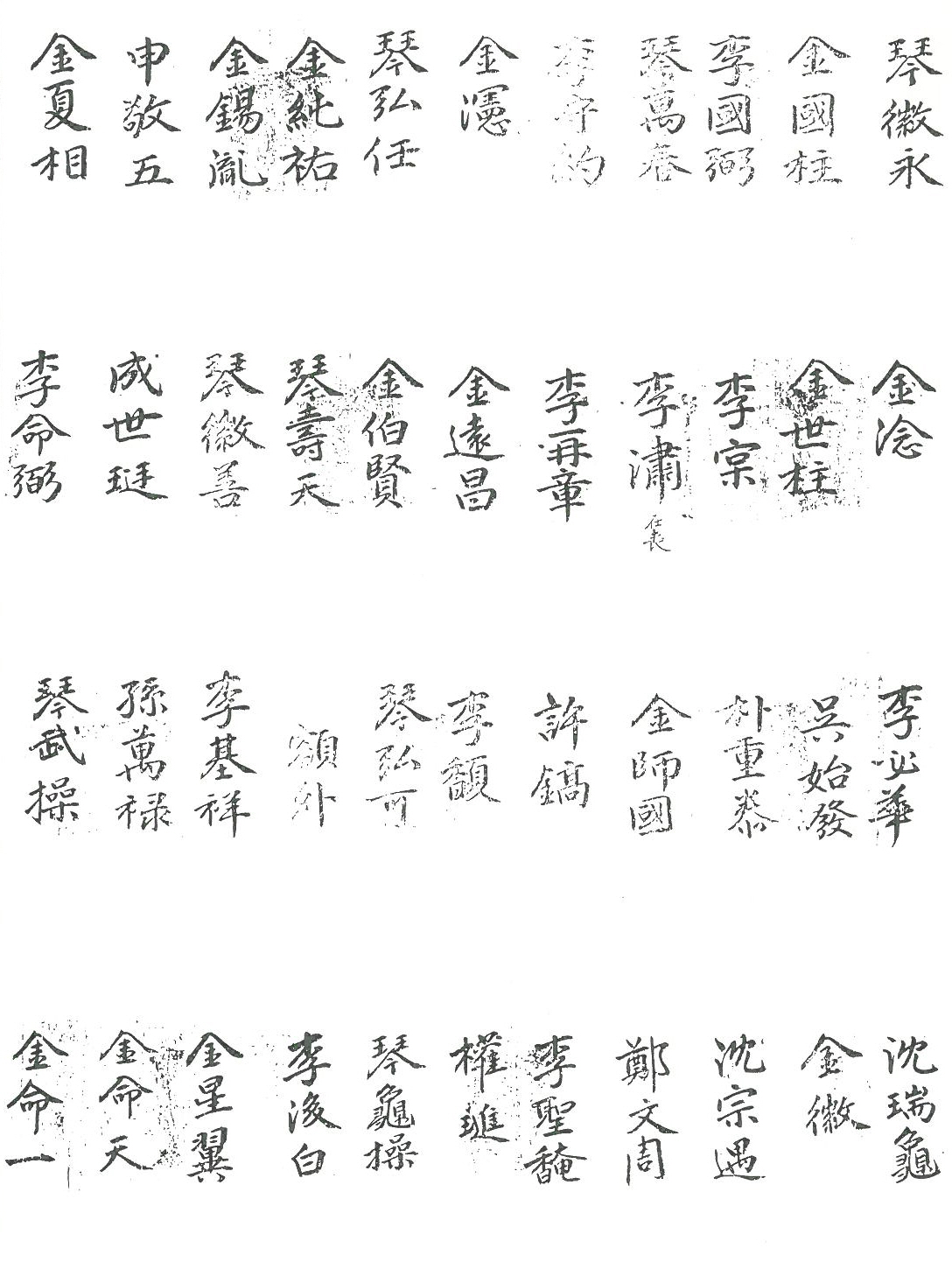

1689년의 교안을 구체적으로 검토해 보면, 우선 입록인원은 총 114명이며 額內 30명, 別儒 39명, 額外 19명, 校生 26명으로 구분되어 작성되었다. 성씨별 입록상황을 살펴보면, 액내의 경우 李氏 10명, 金氏 8명, 朴氏 5명, 琴氏 3명, 南氏 1명, 孫氏 1명, 吳氏 1명, 尹氏 1명이며, 별유의 경우 金氏 14명, 李氏 10명, 琴氏 7명, 朴氏 3명, 權氏 1명, 成氏 1명, 申氏 1명, 吳氏 1명, 許氏 1명이 입록되어 있다. 액외의 경우 金氏 5명, 沈氏 4명, 李氏 3명, 琴氏 2명, 曺氏 2명, 權氏 1명이며, 교생의 경우 李氏 12명, 金氏 6명, 趙氏 4명, 琴氏 2명, 南氏 1명, 朴氏 1명이 입록되어 있다.

이상과 같이 1689년의 교안에서는 액내, 별유, 액외 그리고 교생으로 구분되어 있다. 이들의 교안 입록 기준은 1661년 「校案改修正時完議」의 작성을 통해 규정된 바 있다. 완의에서는 액내와 별유의 신분을 사족으로 규정하고 있으며 이들 사족이 향교운영의 중심임을 밝힌 바 있다. 실제 액내, 별유의 경우 또다른 사족의 명부인 향안에도 동시에 입록되고 있음이 확인된다.

다음으로 액외와 교생을 검토하기로 한다. 액외는 법적 정원 외에 향교에 입교한 생도를 지칭하는 것으로, 1661년의 완의에서는 액외에 대한 구체적인 조항이 발견되지 않는다. 일반적인 연구에 따르면, 액외는 비양반층이 군역면제 및 신분상을 목적으로 입교한 경우가 대부분으로 수령의 묵인과 향교자체의 필요성 등으로 인해 조선후기 그 수가 광범위하게 확대되고 있었다는 것이 대체적인 견해이다.

그러나 예안향교의 액외교생은 타지역의 일반적인 현상과는 그 양상이 다르게 나타나는 특징이 있다. 우선 가장 오래전의 생도안인 1620년의 유안의 경우 액외교생은 액내교생과 마찬가지로 사족층으로 구성되어 있었다. 당시의 향안에 액내교생 뿐만 아니라 액외교생 또한 중복입록 되고 있는 점이 이를 알려주고 있으며, 액내․액외교생의 향안과의 중복입록 경향은 1681년까지 이어지고 있다. 또한 액내, 별유, 액외교생의 상당수는 이동하고 있음이, 즉 액외에서 별유로 또는 별유에서 액외로 이름을 옮긴 경우가 다수 확인되고 있다. 이는 곧 1681년까지 액내와 별유, 그리고 액외교생 모두가 사족으로 채워지고 있었던 것을 보여주는 것이다.

그러나 1687년을 기점으로 사족은 더 이상 액외교생으로의 입록을 회피한 것으로 생각된다. 액내와 액외로 구분된 1687년의 교생안에서 액외교생은 더 이상 향안입록이 확인되지 않으며 이때의 액외교생 대부분은 이후의 교안에 교생으로 입록되고 있음이 확인된다. 1681년의 교안분석에서 확인할 수 있듯이 예안향교에서의 교생은 사족이 아닌 평민층으로 구성되어져 있었다. 이는 곧 1687년을 기점으로 사족은 액내와 별유안에만 이름을 등재하였음을 보여 주는 것이다. 그리고 액외와 교생은 각각 中庶層과 평민층으로 구성되었다고 생각된다.

사족은 액내와 별유로, 중서층과 평민층은 액외와 교생으로 입록되는 경향은 본 자료인 1689년 교안에서도 그대로 이어지고 있다. 액내 입록인 30명 가운데 20명이, 그리고 별유 입록인 39명 가운데 21명의 이름이 禮安鄕錄에서도 확인되고 있다. 이에 반해 액외 입록인 19명과 교생 입록인 26명 중에서 향안입록인은 찾아 볼 수 없다. 이는 곧 액내와 별유는 사족층으로, 액외와 교생은 비사족층인 중서와 평민으로 구성되어 있었음을 보여 주는 것이다. 이러한 양반사족층의 액외교생으로의 입록 중단은 서얼 및 평민층의 향교참여 증대현상과 관련있는 것으로 보여진다. 즉 서얼 및 평민층의 사회적 지위가 향상됨에 따라 자연히 향교입교 또한 증대되었고 이들은 액외교생으로의 입록을 통해 그들의 사회적 지위를 상승시키고자 하였던 것이다. 그리고 이러한 현상은 조선후기 일반적인 것이었다.

이상에서 설명한 바와 같이 예안향교에서는 17세 후반을 기점으로 사족은 액내․별유로, 서얼 및 평민층은 액외․교생으로 입록하는 경향이 점차 확립되어갔다. 이는 “영남․호남은 양반은 액내교생이 되고 중인․서얼은 액외교생이 된다(『承政院日記』 숙종 7년 8월 23일)”는 표현과 일치하는 것이다. 그러나 예안향교에서는 “靑衿錄 유생은 東齋에 居하고, 西齋校生은 閑散庶孼과 凡民 중에서 준수한 자를 택해서 교생으로 삼고 西齋에 居한다(安鼎福, 『雜董散異』 鄕校令條)”는 것과 같이 양반유생의 별도안 즉, 청금록을 작성하지는 않았다. 이는 결국 예안의 사족이 다른 지역에서 보다 향교를 더욱 강력하게 장악하고 있었음을 보여주는 것이라 할 수 있다.

자료적 가치

조선시대 향교 교생의 구성에 대해 확인할 수 있는 자료이다. 예안향교의 경우 일반적인 교생층의 분화현상과는 다른 양상을 보여주고 있다. 17세기 초기까지 액내·별유를 비롯한 액외교생 모두 양반사족들이 참여하고 있었으며 이는 타지역의 양상과는 다른 예안지역의 특징적인 모습이었다. 그러나 본 자료가 작성된 17세기 후반에 이르러서는 양반사족은 액내와 별유에 입록하였고, 액외로의 입록은 회피하였음이 확인된다. 그리고 서얼 및 평민층이 액외와 교생으로 입록됨으로써 종래의 교안구성에 점차 변화가 발생하였다. 본 자료는 예안향교 교안구성의 변화를 보여주는 자료로써 그 자료적 가치가 높다.