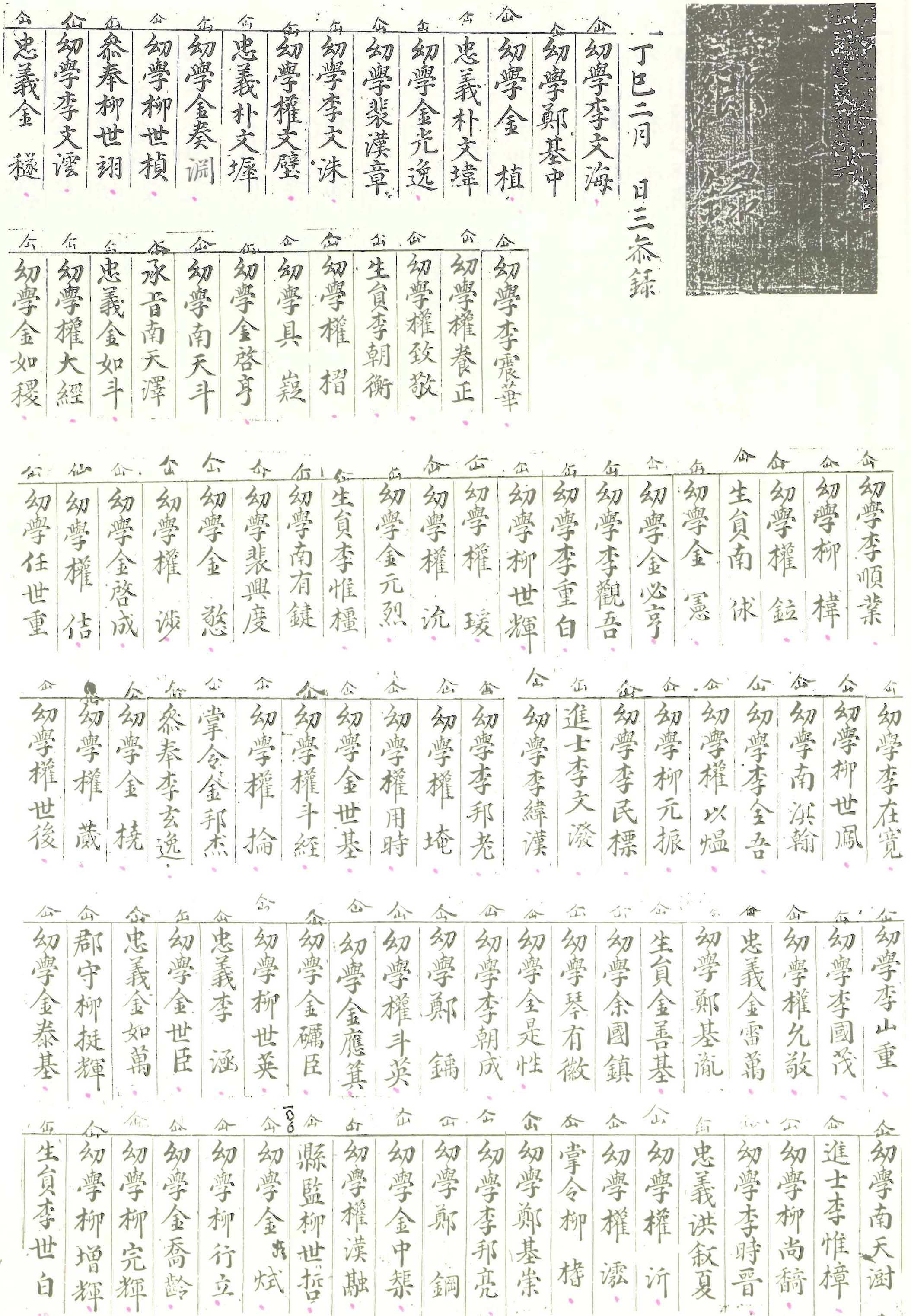

1677년 안동지역 재지사족의 명단으로 향원 192명의 명단을 나이순으로 기록한 향록

[내용 및 특징]

丁巳年 2월에 작성된 安東지역 재지사족의 명단을 기록한 향록이다. 서두에 ‘三參錄’이라고 명기하고 있어 향록에 입안한 인물들의 입안요건을 분명히 하고 있다. 이보다 앞선 시기에 작성된 1615년 향록에 입안된 361명보다 훨씬 적은 192명의 향원들의 직임 및 관직과 이름이 작성되어 있다. 이는 문서말미에 부기한 완의에서도 밝히고 있듯이 향안 작성에 있어 너무 많은 시간이 경과하여 향록을 작성하는 데 미진한 부분이 반영된 결과라고 할 수 있겠다.

조선시대 향촌사회에서는 이른바 양반 및 사족의 명부라고 할 수 있는 것들이 다양하게 작성되었다. 그러한 가운데서도 鄕案, 校案, 院案을 三案이라 하여 아주 중요시하였다. 그리고 이들 명부에의 입록에는 일정한 자격제한이 있어서 아무나 참여할 수 있었던 것이 아니었다. 특히 향안이 더욱 심하여 이에 대한 규약이 향규, 완의, 절목 등의 이름으로 다양하게 만들어지고 있었다. 그러나 향안 입록을 둘러싼 시비는 끊이지 않았고 이러한 현상은 향안 작성의 일반적 양상을 띠는 17세기에 본격화되어 18세기 중·후반부터 향촌 내 사족층의 분화 및 신향 세력의 대두와 갈등으로 작성이 종식되는 경향을 보일 때까지 지속되었다.

조선왕조에서는 지방세력에 대하여 비교적 타협적인 입장에서 그들에게 일정한 한도의 지역사회 지배권, 즉 鄕權을 인정하였고, 향권은 鄕任들에 의하여 留鄕所를 중심으로 운영되었다. 향임은 혈통 가문에 의하여 선별된 一鄕의 顯族 가운데서 뽑혔으니 현족들의 명단을 적은 안이 鄕案이고 案中人을 鄕員이라 하였다. 16세기 초 훈구파의 과도한 수탈은 民의 유망으로 결말되어 체제유지나 왕권의 안정을 위해서도 시급한 대책이 요망되었고, 바로 그 대책이 민본적 도덕정치를 외치는 士林派와 왕권과의 결탁, 훈구파 숙청으로 귀결되었다. 사림파의 득세는 곧바로 향촌사회에 파급되어 주자학도이며 중소지주이기도 한 재지사족이 유향소를 차지하게 되었고 훈구파 숙청과 함께 중앙의 간접이 지양된 만큼 향촌 사회에 있어서의 향원들의 세력은 신장되었다. 이제 그들은 종래 향촌지배의 일익을 담당해 오던 이족세력을 그 자리에서 배제하고 향권을 독점하는데 꾸준한 노력을 기울였다. 그들은 민본정치를 표방하는 주자학도답게 안정된 향촌지배를 위하여 엄격한 자기규제의 규악을 마련하는 동시에 이족세력을 향권에서 배제하는 구체적 방도로서 향안 입록 조건을 엄격하게 제한하였는데 그 전형이라고 볼 만한 것이 鄭士誠의 〈鄕約〉이다. 선조 4년(1581) 安東府 근교에서 작성된 이 〈향약〉은 6개조의 내용이 ‘士族이라도 서얼이나 향리의 외손이 되거나 재산 있는 상민과 결혼한 자는 반드시 4·5대 현족과 통혼한 다음에야 입록을 許한다’고 규정하고 있다.

향안 입록 조건이 엄해져 간 것은 사족이 이족세력을 배제해 나가던 구체적 과정을 보여주는 것으로 이러한 점은 1588년 작성된 안동부의 〈鄕約舊條〉에 의해서도 방증되거니와 〈舊條〉에는 그 외에 향원을 대상으로 가족이나 친척 향당간의 윤리, 수령이나 하층민에 대한 관계에 있어서 비위가 있으면 損徒 除錄 등의 罰目을 규정하고 있다. 향권의 안정적 운용을 위해서는 향원들의 자기 단속 자기 통제를 위한 규약이 필요하였던 것이니만큼 향규는 사족층에 의한 향권독점을 위한 방도로 이용되기도 하고 향권 유지를 위한 ‘以士約民’의 각성과 포부의 표현이기도 하였다.

안동에서도 16세기에서 18세기에 이르는 기간 동안에 작성된 향안 자료 11건이 남아 있다. 이것은 안동에서 작성된 향안의 전부인 것으로 보이고 이 문서는 完議의 내용을 통해서 丁巳(1677)년에 작성된 것임을 알 수 있다. 본 문서가 작성될 향안 입록 자격이나 심사에 관한 새로운 향규가 별첨되지 않아 당시 향안 입록 규정은 전후의 안동지역이나 여타의 지역의 사정과 크게 다르지 않았을 것이다. 안동향교에 남아 있는 향안 입록 자격과 관련된 기록이 제한적이라 자세하게 알 수는 없지만 여타의 향규에 적시된 기록으로 충분히 그 내용을 유추해 볼 수 있다. 대표적인 것이 조선시대 안동과 더불어 大邑이라 불리는 密陽府에서 만들어졌던 여러 향안을 1911년 4월에 筆寫本으로 엮어 놓은 것으로 〈密陽鄕案〉이란 제목으로 成冊되어 있는데 그 안에서 가장 앞에 있는 1624년 〈밀양향안〉이 중수될 때, 지역 출신의 유학자 朴壽春이 작성한 서문을 통해서 볼 수 있다. 박수춘은 밀양부 土姓 출신의 재지사족으로, 선조 때부터 마련해온 재지적 기반과 鄭逑의 門人이라는 학문적 배경, 그리고 임진왜란 때 倡義를 한 경력을 바탕으로 전란 이후 향안 중수를 주도했던 인물 중 한명이다.

서문의 대략적인 내용은 壬辰倭亂으로 밀양부의 향안이 亡失되었고, 전후에 重修가 이루어졌다는 점이다. 그리고 이때 舊安에 수록되었던 인물은 先老들이 보고 들은 것을 바탕으로 복구했다는 점이다. 임진왜란 이후 향안복구는 재지사족들이 世居하고 있던 대부분의 고을에서 이루어졌었다. 재지사족들은 전란으로 폐허가 된 향촌을 복구해 나갔는데, 그 중에서도 특히 향안 중수에 주력하였다. 임진왜란 중에 이루어진 空名帖 남발과 納粟으로 사족으로의 신분 상승을 꾀하는 이들이 등장하게 되었으며, 이들은 단연 기존 재지사족들에게 있어 경계의 대상이었다. 그런 가운데 재지사족들은 신분적 지배질서를 확고히 하기 위한 방안으로 향안 중수를 위한 작업을 서둘렀다고 밝히고 있다.

이어서 〈향헌절목〉에는 鄕案 입록과 관련된 규정이 명시되어 있는데, 절목의 대략적인 내용은 다음과 같다.

一, 향안의 작성은 단지 鄕人의 성과 이름을 기재하기 위한 것이 아니다. 名分을 바로 잡고, 淑慝함을 알림으로서 鄕憲을 維持하여 混淆와 混亂이 불가함을 밝히는데 있다. 사람을 뽑을 때에는 마땅히 門閥과 人品, 그리고 그 사람에 대한 評論으로써 取捨해야 할 것이다. 悖行이 있고 德을 잃어버린 자는 門閥이 비록 參錄할만하다 하더라도 許錄하지 않는다.

一, 사람들의 門地는 등급이 매우 많아 하나로 개론하기가 어렵다. 그러나 사람을 취사할 때에 限域이 없으면 안 되니, 三參을 갖춘 子枝만 許錄한다.

一, 사람을 뽑을 때 그 可否는 公議에 따른다. 그 중에 혹 사사로움을 쫒아 공론을 모멸하고 이를 어기면서 入錄하는 자는 곧 先輩의 죄인이다. 무거운 벌을 내리고 鄕憲에서 추방한다.

이상 입록 규정에서 가장 중요한 것은 지역 내 門閥이며, 그 기준은 三參이었다. 三參은 三鄕이라고도 하는데, 三參을 갖추었다는 것은 父, 外祖, 妻父가 모두 해당 고을의 鄕案에 입록되어 있다는 것을 의미한다. 이는 곧 해당 고을에 있어서 명문 재지사족의 잣대가 되었다. 三參의 엄밀한 준수는 재지사족들만으로 구성된 폐쇄된 향안 운영 의도가 반영되어 있다. 16세기 중반 이후 三參을 확고히 함으로써 사족 중심의 배타적 향안 운영을 규약으로 제정해 놓은 것이다. 이러한 三參의 적용은 16세기 중반부터 17세기 중반까지는 대체적으로 엄밀하게 준수되었었다. 하지만 재지사족의 향촌 내 지위가 약화되고, 향안 입록을 도모하는 新鄕 세력이 등장함으로서 그 기준이 二參으로 축소되거나, 아예 지켜지지 않는 경우가 빈번하게 발생하게 된다.

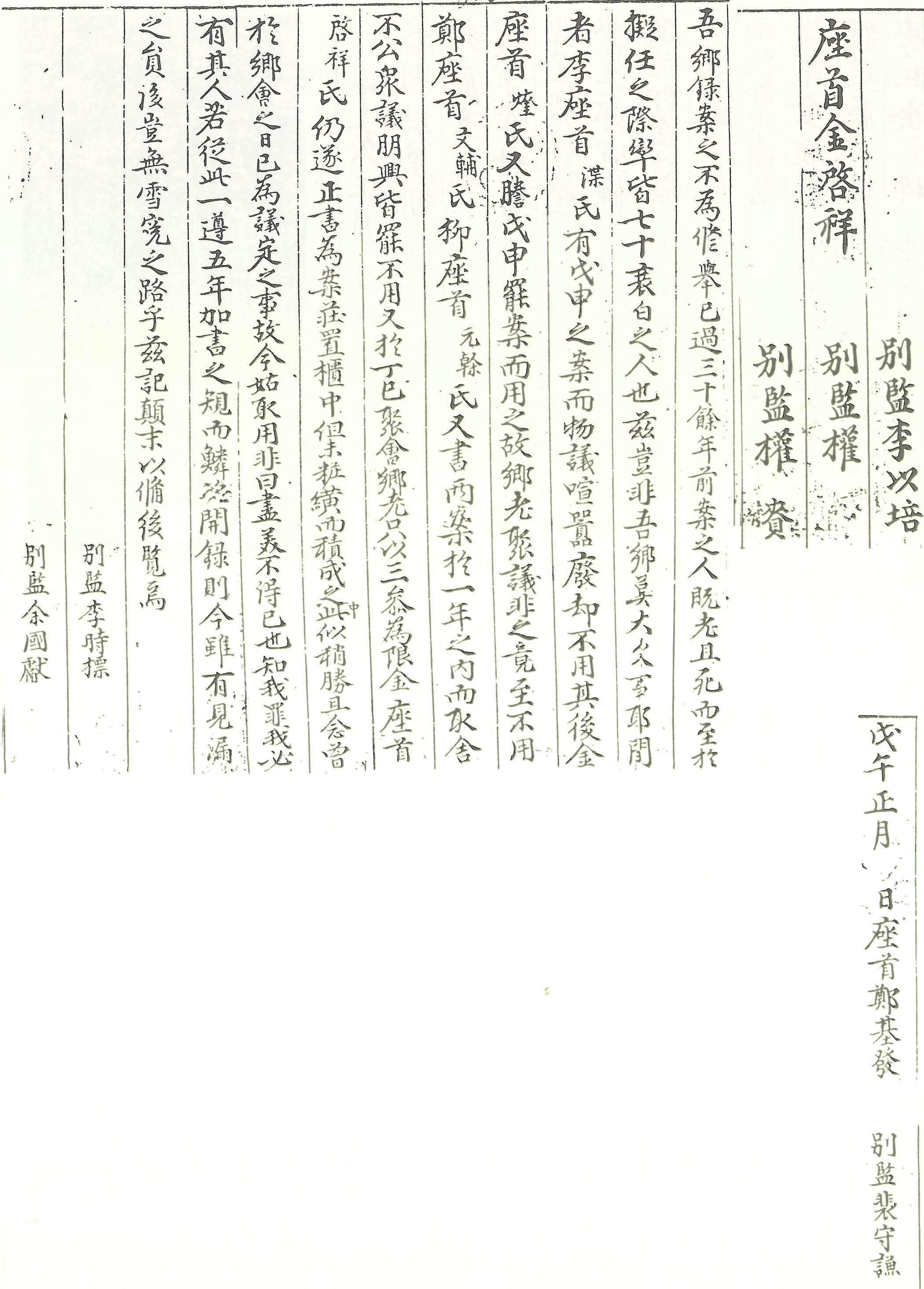

이 문서에 작성된 입록자들의 자격 또한 이와 크게 다르지 않았을 것이다. 그러한 사정은 문서 말미에 있는 완의를 통해서도 알 수 있는데 내용은 다음과 같다.

吾鄕錄案之不爲修擧 已過三十餘年 前案之人旣老且死 而至於擬任之際 率皆七十衰白之人也 玆豈非吾鄕莫大欠事耶 間者李座首渫氏 有戊申之案 而物議喧囂 廢却不用 其後金座首煃氏 又膽戊申罷案而用之 故鄕老聚議非之 竟至不用 鄭座首文輔氏 柳座首元幹氏 又書兩案於一年之內 而取舍不公 衆議朋興 皆罷不用 又於丁巳聚會 鄕老只以三叅爲限 金座首啓祥氏 仍遂正書爲案 㽵置櫃中 但未粧{糸+黃} 而積成之中 此似稍勝 且念曾於鄕會之日 已爲議定之事 故今姑取用 非曰盡羙 不得已也 知我罪我 必有其人 若從此一遵五年加書之規 而鱗次開錄 則今雖有見漏之員 後豈無雪寃之路乎 玆記顚末 以備後覽焉 戊午正月 座首鄭基發

향록이 작성된 이듬해인 무오(1678)년 정월에 작성한 것으로 향안 작성이 몇차례 있었으나 향안 입록 자격과 관련된 문제가 야기되었던 점을 지적하고 있다. 그는 향안이 30여 년이나 작성되지 못한 사정을 비교적 자세하게 기록하고 있다. 향안이 작성되지 못함으로써 향원이 모두 70여 늙은이들이었으므로 향임의 추천이 지극히 군색하였음을 말하고 있다. 이러한 사정에서 그간의 좌수들이 수차례에 걸쳐 향안을 작성하였으나(李渫의 戊申案, 鄭文輔案, 柳元幹案), ‘물의’, ‘향로들의 비난’ 또는 ‘취사의 불공정’ 등의 이유로 말미암아 파기되어 사용되지 못하였던 것이다. 향안을 둘러싼 이러한 문제는 二參을 취사선택하는 데에서 빚어진 것임을 알 수 있다. 따라서 더 이상 향록의 작성을 미룰 수 없었던 1677년에 이르러서는 향론에 의해 ‘三參’으로서 한정함으로써 가까스로 문제를 미봉할 수 있었던 것으로 보인다.

여기서 안동의 향안이 30여 년간 작성되지 못하였던 사정과 물의나 불공정의 시비가 일어나게 된 구체적인 이유를 알 수 있다. 그것은 바로 3참이 아닌 사람들을 취사하는 문제였다. 대부분의 향안 입록 규정에서 3참은 直書한다고 하였듯이, 안동에서도 1677년의 향안작성을 3참으로 한정함으로써 시비를 최소화할 수 있었던 것이다.

주목할 점은 2참이 3참과 비교하여 신분적으로 차별될 수 없다는 것이다. 따라서 향규에서도 이들의 향안 입록이 배제되지 않았고, 또 17세기의 향안에도 입록되고 있었다. 3참의 안을 작성하던 당시의 좌수, 별감들은 빠진 사람(2참)들이 후일에 雪冤되기를 기대하기도 하였고, 또 향회에서 이들의 추가 입록을 논의하기도 하였던 것이다. 그럼에도 이들의 향안 입록이 계속적으로 문제가 되었던 것은 直書할 수 있었던 3참과는 달리 一鄕과 鄕先生의 동의와 허락을 거쳐야 했기 때문에 취사선택될 수밖에 없었다. 향안 입록을 둘러싼 향중쟁단은 이 같은 사정에서 계속될 수밖에 없었고, 점차 유력 가문 상호간의 향권 주도 다툼으로도 비화될 수 있는 것이었다.

앞서 언급한 바와 같이 17세기 중반을 기점으로 재지사족의 향촌 내 지위가 약화되고, 향안 입록을 도모하는 신향 세력이 등장함으로서 그 기준이 二參으로 축소되거나, 아예 지켜지지 않는 경우가 빈번하게 발생하게 되고 壬亂 이후 광범한 사회경제적 변동에 따라서 대두한 신흥세력 부농층 서얼들이 면리의 실무를 맡게 되자 향촌사회에 있어서의 사족의 향권은 그들의 사회경제적 세력의 감축에 따라서 감축되기에 이르른다. 따라서 향권행사에 있어 향임의 역할은 수령들의 직접적인 지배하에 약화되고 서얼 및 신향들의 성장으로 말미암아 향안 작성 자체가 필요성이 줄어들게 되는데 본 문서는 그러한 변동 속에서 작성된 것으로서 당시의 변화상을 여실히 보여주는 문서라고 하겠다.

향록에 기록된 인물은 모두 192명으로 완의에서 밝히는 바와 같이 오랜기간 동안 향안이 작성되지 못하거나 작성이 되더라도 입록자에 대한 향론의 분열으로 인해 지속적으로 향안에 입록가능한 이들의 면모를 명확하게 작성되었는지는 알 수 없다. 그로 인해 완의가 작성될 시점에는 거의 모든 입록자는 사망한 상태로 표기되어 있고 본관이나 향안 입록 자격을 명확하게 구분 짓는 등의 사안에 대한 기록은 보이지 않는다고 하겠다. 총 192명 중 안동을 지역적 기반으로 하는 재지사족이라고 추정가능한 金 48명(25%), 李, 權이 각각 39명(20.3%)으로 3성씨가 2/3를 차지하는 것으로 나타나고 있어 본 향안이 작성될 시점의 안동 지역의 향권이 재지적 기반을 바탕으로 한 사족에게 집중되고 있음을 미루어 짐작할 수 있다고 하겠다.

[자료적 가치]

17세기 중반 안동지역 재지사족들의 명부인 향록으로 향촌 지배 양상과 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기에서 18세기에 이르는 기간 동안에 작성된 향안 자료가 남아 있어 실질적으로 향안이 작성되기 시작한 시점과 궤를 같이 하고 있는 안동지역의 향안으로서 이러한 향안의 작성은 대체로 17세기 중엽까지는 재지사족 주도 하에 배타적으로 이루어졌었는데 향안에 부기된 완의를 통해서 자세한 내막을 드려다 볼 수 있는 자료이다. 재지사족들은 향안을 바탕으로 지역 내에서의 지위를 유지하고, 향안 입록을 도모하는 庶孼, 富豪, 吏族에서 성장한 新鄕 세력을 배제해 나가려 했지만 17세기 중엽 이후 향촌 내의 複雜多岐한 갈등이 노정되면서 향안 입록이 파행되기에 이르렀다. 특히 17세 중반 향안 권위의 약화, 新鄕 세력의 도전과 갈등, 당색 및 가문 간 갈등의 문제는 鄕論의 통일을 저해하였고, 향안 작성과 입록에 대한 병폐을 보여주고 있는 자료라고 하겠다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『대동문화연구』38, 鄭震英, 성균관대학교, 2001

『韓國史硏究』54, 金龍德, 한국사연구회, 1986

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『密陽誌』, 密陽誌編纂委員會, 密陽文化院, 1987

『고문서연구』22, 정진영, 한국고문서학회, 2003

윤정식,이수환