[내용 및 특징]

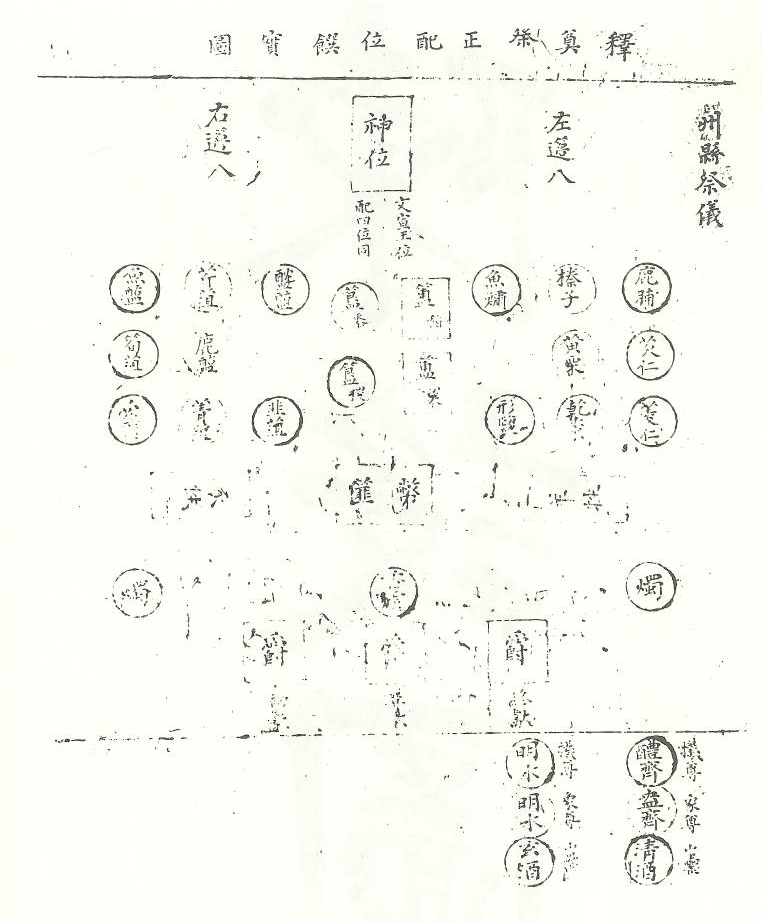

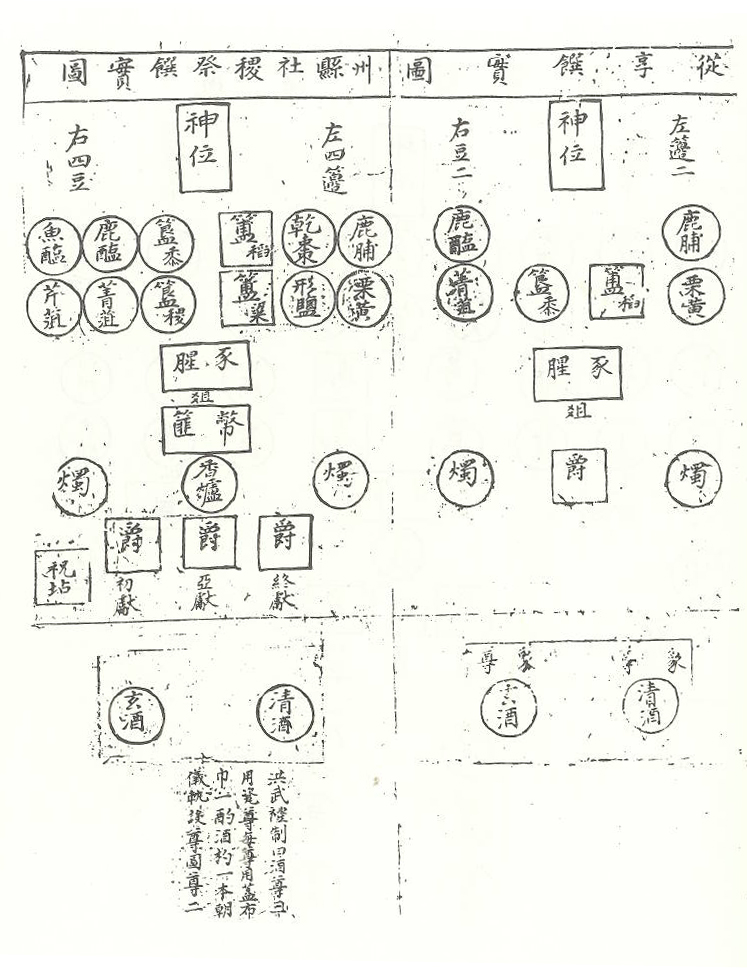

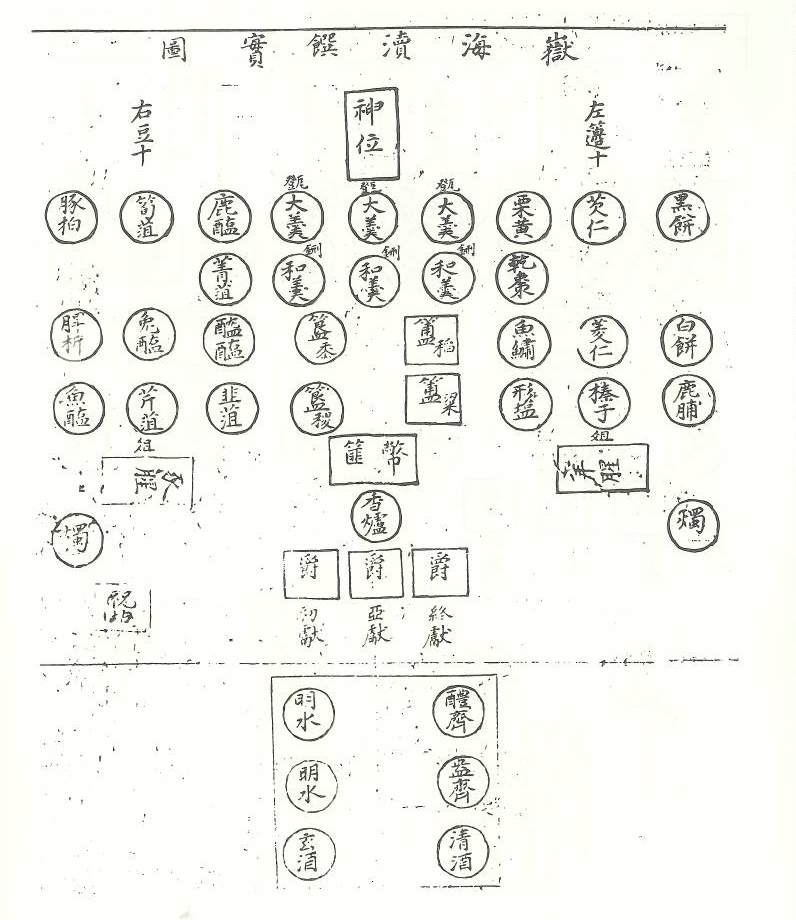

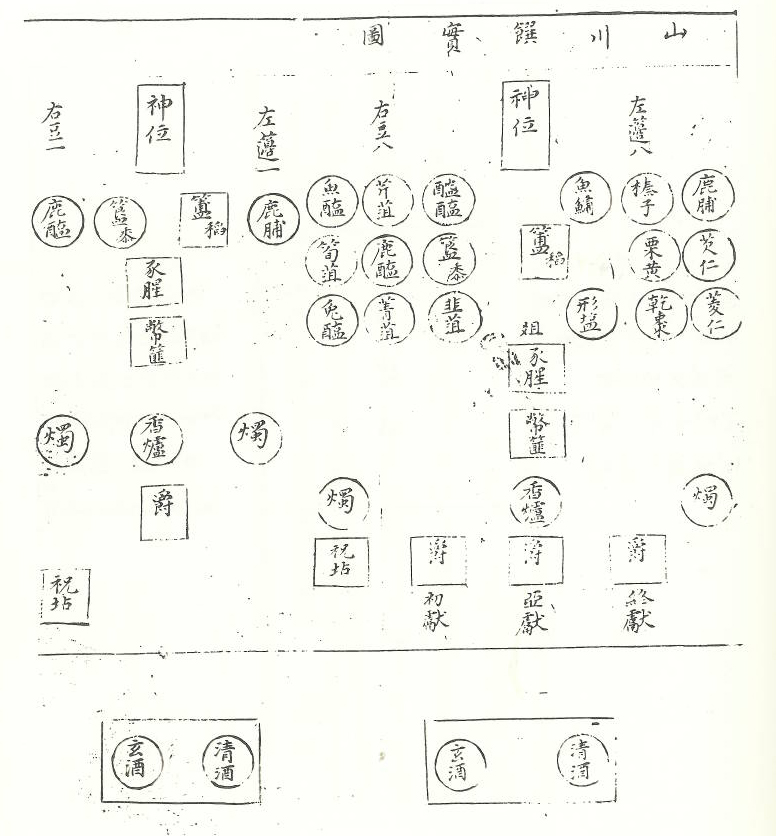

萬曆 7년 己卯 3월에 작성되었다. ‘釋奠祭正配位饌實圖’, ‘從享饌實圖’, ‘州縣社稷祭饌實圖’, ‘嶽海瀆饌實圖’, ‘山川饌實圖’, ‘厲祭壇位圖’와 제물에 대한 설명을 기록하고 이어 ‘祭器圖’와 제기에 관한 설명, ‘祭服圖’, 마지막으로 祝文의 형식을 작성하였다. 진설도는 『洪武禮制』를 근간으로 하여 향교에서 치르는 각종 제례와 관련하여 제수를 놓는 위치를 그림으로 먼저 설명을 하고 이어 제수에 대한 구체적인 설명을 부기하였다. 제기에 대한 설명을 나타낸 〈제기도〉, 〈제복도〉에서는 『禮記』를 비롯하여 『孝經』, 『小學』, 『經國大典』등의 선례에 따라 마련하도록 하고 있다.

조선왕조는 주자학을 지도이념으로 삼고 중앙에는 성균관·四學, 지방에는 鄕校를 통해 관학을 크게 장려하여 유교이념을 백성들에게 널리 보급하고 유교적 교양을 갖춘 관리를 양성하며 향풍을 교회시키는데 크게 기여하였다. 지방에서는 선현을 봉사하는 ‘祠’와 지방자제를 교육하는 ‘齋’로 구성된 서원처럼, 향교는 서울 소재 성균관의 축소형으로 孔子를 위시한 聖賢을 제향하는 大成殿과 지방의 生徒를 교육하는 明倫堂의 2대 시설을 갖추고 이러한 교육과 제향의 기능을 수행해 나갔기 때문에 文廟制度와 釋奠儀禮는 향교제도의 확립과 함께 일찍이 정비되었다. 그러나 16세기 이래 관학의 쇠퇴와 私學의 발달로 인해 교육적 기능은 점차 약화되고 유교주의의 시화와 함께 제향적 기능이 강조되었다. 특히 향교의 제례기능은 조선후기의 정치적, 사회적 변화에 따라 강화되었다. 문화이념적인 면에서 뿐만 아니라 사회적 동요를 수습하는 데에도 제례의 강화는 필요하였던 것이다. 즉 경제적 변화, 사회신분적 변화에 대처하고자 조정과 양반사족들은 예속을 강조하였고 향교의 경우에는 선현에 대한 제례의 강화와 이를 통한 하층민에 대한 교화가 강조되었다. 그러나 이 문서가 작성된 16세기 후반은 향교의 제향적 기능이 원래 목적으로 했던 그것과 크게 변형되지 않은 시기였기 때문에 지방향교의 문묘제도와 석전의례에 관한 원형을 보여주는 자료라고 할 수 있겠다.

‘釋奠祭正配位饌實圖’는 孔子를 모신 文廟에서 先聖, 先師에게 지내는 제사의 도설이고, ‘從享饌實圖’는 예안향교 종향위 제사의 도설, ‘州縣社稷祭饌實圖’는 토지를 관장하는 社神과 농작의 풍년을 좌우하는 곡식의 신인 稷神에게 드리는 제례의 도설이고, ‘嶽海瀆饌實圖’는 큰산(嶽)과 바다(海), 그리고 큰 강(瀆)에 대해 제사를 지내는 도설이고, ‘山川饌實圖’는 인근 소재 峯, 峴, 渡, 泉, 井 등의 다양한 대상을 상대로 지내는 제사의 도설이고, ‘厲祭壇位圖’는 서낭신과 主人 없는 神에게 지내는 제사의 도설이다. 다음으로 각 제사에 사용하는 祭物, 祭器에 대한 전반에 관한 설명을 부기하였고, 마지막으로 축문 작성의 예를 기록하고 있다.

조선후기 향교의 사회교화적 기능으로서는 釋奠祭 및 朔望焚香, 여러 祀典 등의 봉행을 들 수 있다. 유교적 이념을 국시로 표방한 조선에서 유교적 규범을 향촌사회에서 보존, 보급시키기 위한 노력으로 춘추석전과 삭망분향의 봉행을 대단히 중요시 하였다. 그러므로 이러한 행사는 국가차원에서 이루어져 향교의 고유 행사로 정착되었다. 조선후기에 향교의 교육적 기능이 쇠퇴하고, 재정의 어려움으로 향교가 피폐해졌지만 고유의 제의기능인 춘추 석전과 삭망분향의 享祀를 통한 교화의 기능은 오늘날까지도 그 명맥을 유지하고 있다. 특히 釋奠은 유교적 규범의 보급과 보전이라는 차원에서 중요시되었을 뿐만 아니라 그 행사에 회동한 사람들이 한 지방의 공론을 조정했기 때문에 주목되어졌다. 그렇기 때문에 고려이래로 仲春 및 中秋의 上丁日에 행해진 석전은 현재까지도 향교의 가장 중요한 행사로 남아있다. 석전이 거행되는 성균관의 文廟는 유학의 정통에 기여한 선현들을 향사하는 곳이며, 그 향사에는 석전제뿐만 아니라 삭망의 분향과 수시로 행해지는 展謁이 있었다. 문묘에 향사되는 공자 이하의 위차는 고려시대의 국자감과 향학에서 시행된 것을 이어서 행해졌으며, 대성전의 正位에는 5聖(孔子, 顔子, 曾子, 子思, 孟子) 중 으뜸인 공자를 봉안하고 나머지 4聖을 배향하였다. 10哲(閔損, 苒耕, 苒雍, 宰予, 端木賜, 苒求, 仲由, 言偃, 卜商, 顚孫師)과 송조 6賢(朱敦頤, 程顥, 程頤, (邵雍, 張載), 朱子)은 殿內에 從享하였다. 동서무에는 중국 역대 유현 94位를 종향하고, 조선시대에 들어와서 동국 18현 중 정몽주 이하 15현은 조선조에 들어와서 유림들의 상소에 의해 東西廡에 종향되었다. 하지만 중앙과 달리 지방의 향교에서도 이와 같이 봉안하였던 것은 아니고 고을의 크기에 따라 대설위, 중설위, 소설위로 나누어 봉안하는 신위의 수를 차감하였다. 대설위는 성균관의 문묘와 같은 규모로 봉안하고, 중설위는 牧使, 府使, 郡守가 다스리는 州, 府, 郡에서 시행하였으며, 공자 주향에 4성을 배향하고 10철과 宋朝 6현을 殿內에 종향하였다. 동서무에는 東國 18현을 종향하였다. 소설위는 縣令, 縣監이 다스리는 縣으로서 공자 주향에 4성위를 배향, 송조 4현(周濂溪, 程明道, 程伊川, 朱晦菴)을 전내에 종향하고 동국 18현을 동서무에 종향하였다. 東廡에는 薛聰, 安裕, 金宏弼, 趙光祖, 李滉, 李珥, 金長生, 金集, 宋浚吉 등을 西廡에는 崔致遠, 鄭夢周, 鄭汝昌, 李彦迪, 金麟厚, 成渾, 趙憲, 宋時烈, 朴世采 등을 종향하였다. 예안은 조선시대에 들어와 지방관이 파견되는 縣으로 승격되었고 향교는 비교적 이른 시기인 태종 15년(1415)에 창건되었으나 예안향교 대성전에는 五聖, 宋朝 四賢, 우리나라 18賢의 위패를 봉안하는 소설위에 해당된다고 하겠다.

[자료적 가치]

주자학을 지도이념으로 삼고 있는 조선조에는 중앙의 성균관·四學, 지방의 鄕校를 통해 관학을 크게 장려하여 유교이념을 백성들에게 널리 보급하고 유교적 교양을 갖춘 관리를 양성하며 향풍을 교회시키는데 크게 기여하였다. 지방에서는 선현을 봉사하는 ‘祠’와 지방자제를 교육하는 ‘齋’로 구성된 서원처럼, 향교는 서울 소재 성균관의 축소형으로 孔子를 위시한 聖賢을 제향하는 大成殿과 지방의 生徒를 교육하는 明倫堂의 2대 시설을 갖추고 이러한 교육과 제향의 기능을 수행해 나갔기 때문에 文廟制度와 釋奠儀禮는 향교제도의 확립과 함께 일찍이 정비되었다. 이 문서가 작성된 시기의 향교의 제향적 기능이 원래 목적으로 했던 그것과 크게 변형되지 않은 시기였다. 물론 16세기 이래 관학의 쇠퇴와 私學의 발달로 인해 교육적 기능은 점차 약화되고 유교주의의 시화와 함께 제향적 기능이 강조되는 흐름이 반영되어 있는 다른 자료가 예안향교에는 남아 있지 않아 변화과정 및 양상을 살펴 보기에는 한계가 있지만 지방향교의 문묘제도와 석전의례에 관한 원형을 보여주는 자료라고 할 수 있겠다. 예안향교는 향교설립 초기의 鄕案과 校案을 비롯하여 鄕校田畓案, 奴婢案, 謄錄, 儒案, 傳掌文簿, 기타 通文, 回文 등 80여 종의 문헌자료가 남아 있어 예안향교의 역사를 고찰하는데 필수적인 자료가 되고 있음은 물론, 조선시대 이 지방 사림사회의 내부구조와 향촌지배체제를 밝히는데 중요하게 작용하고 있다. 이러한 의미에서 16세기 후반에 작성된 진설도는 향교의 제례와 관련한 전반을 보여주는 자료로서 큰 의미를 가지는 것이라고 할 수 있겠다.