[내용 및 특징]

본 자료는 慶尙道 禮安縣에서 작성된 鄕錄으로 총488명의 명단이 기재되어 있다. 향록은 곧 지방 사족의 명부인 鄕案을 말하는 것으로 지역에 따라 鄕座目, 鄕錄 등 다양한 명칭으로 일컬어졌으며, 안동을 중심으로 한 영남북부지역에서는 대체로 향록이라는 명칭을 사용하고 있다.

향안은 조선초기 지방자치 기구로서 존재했던 留鄕所을 운영하며 사실상 鄕權을 장악한 재지사족의 명부로, 향안의 입록은 곧 양반임을 입증하는 것이었다. 또한 향촌사회에 관련한 제문제를 처리하는 鄕會에 참여할 수 있는 자격은 향안입록자로 제한되어 있었기에 향안의 입록은 곧 一鄕에서 지배신분의 지위를 인정받는 것이었다. 따라서 사족들의 권위의 상징인 향안의 입록은 대단히 까다롭고 엄격하였으며 허물이 있는 경우에는 削籍 당하는 경우도 발생할 만큼 폐쇄적으로 운영되었다.

이러한 향안은 일부 지역의 경우 조선초기부터 그 존재가 확인되며 예안의 경우에도 일찍부터 향안이 작성된 것으로 생각되나 현재는 1572년 이후의 향안만이 전하고 있다. 그러나 1572년 향록에 입록된 李憑과 具幹의 경우 1567년 좌수와 별감을 역임했음이 琴蘭秀의 『惺齋集』에서 확인되고, 李賢輔의 장남인 李文樑과 李滉의 형인 李澄 등 이전의 향안에 입록되었을 것으로 생각되는 鄕老가 입록되고 있는 점으로 보아 이 향안은 重修의 형식으로 새로이 작성되었을 것으로 생각된다.

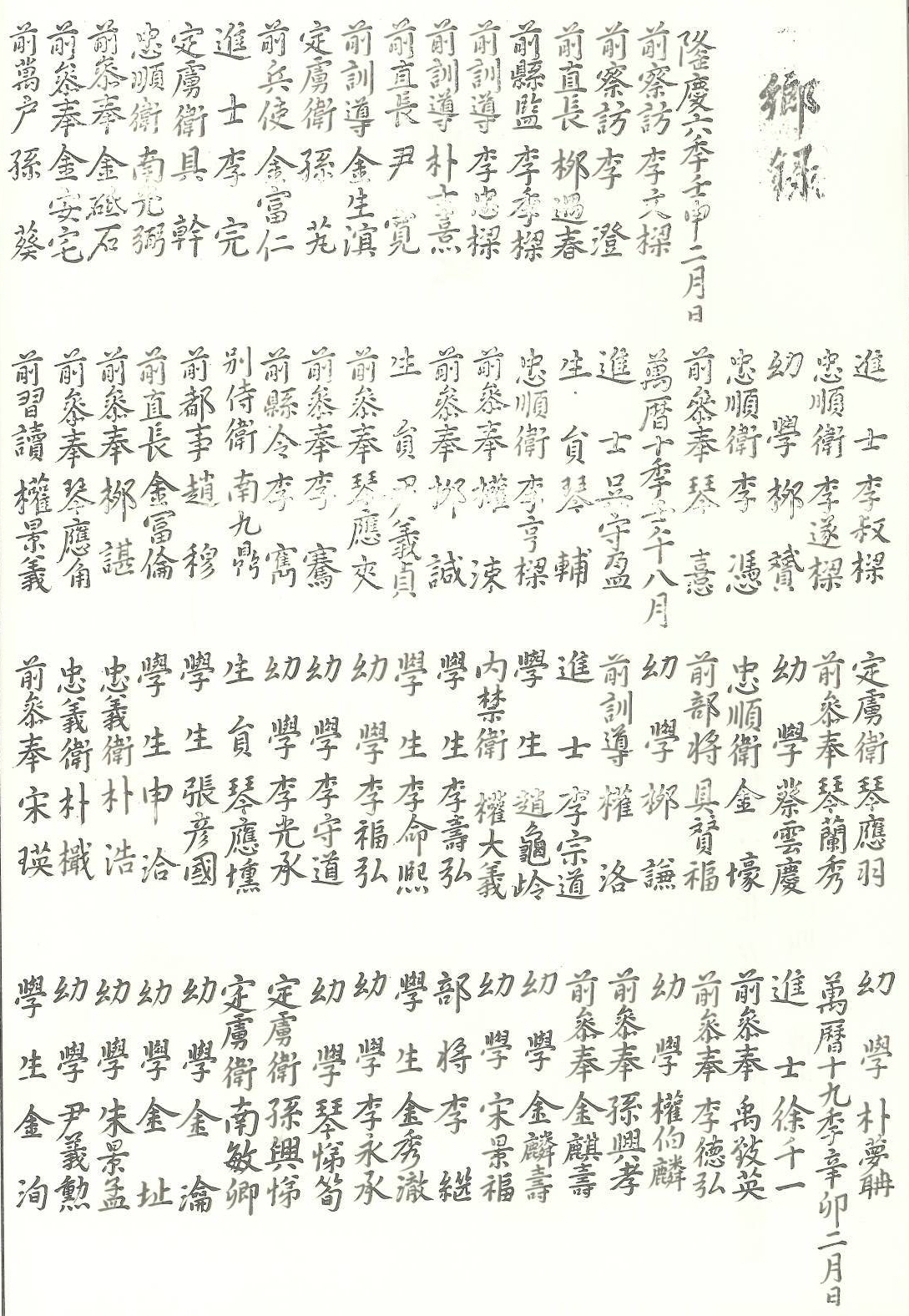

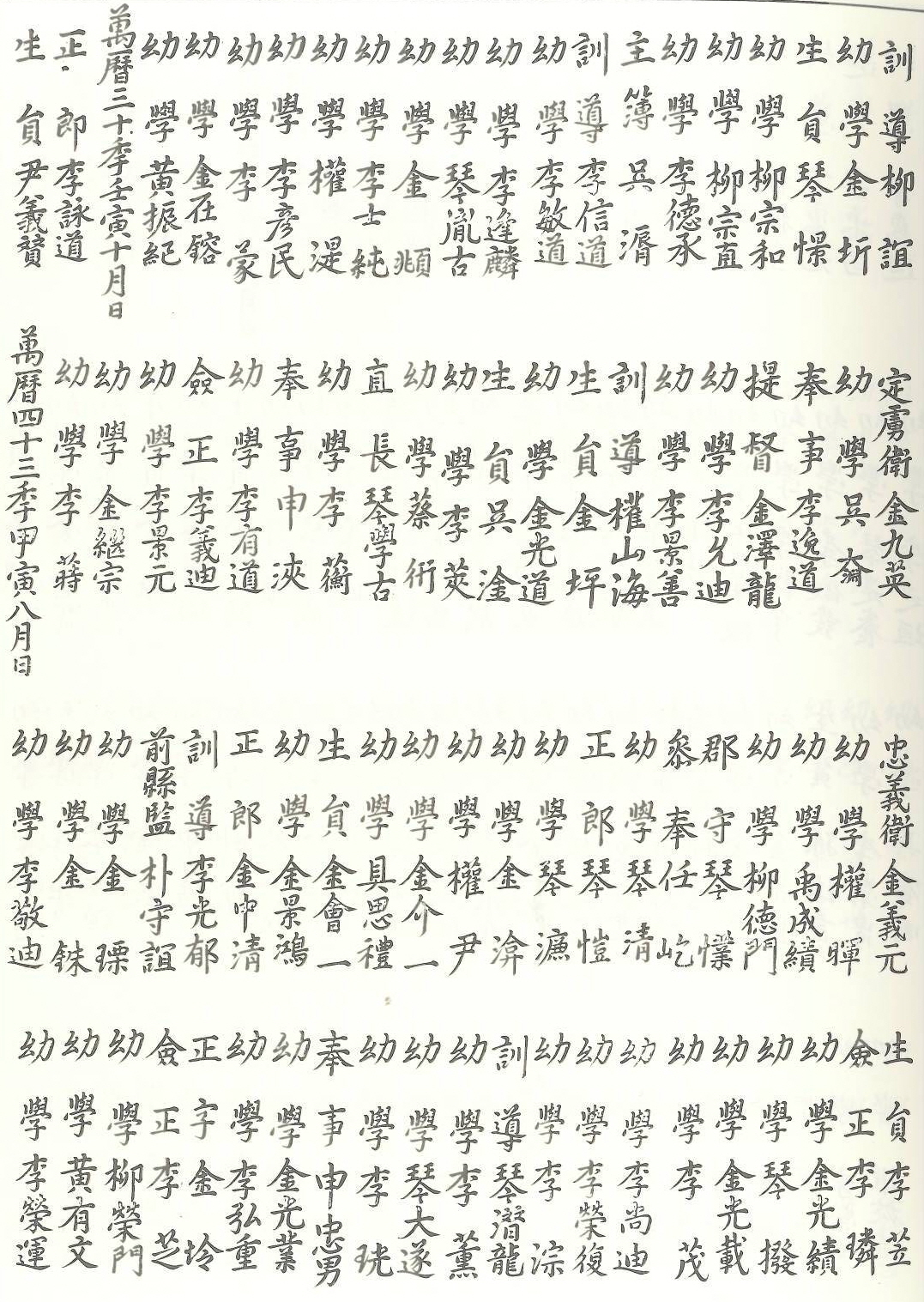

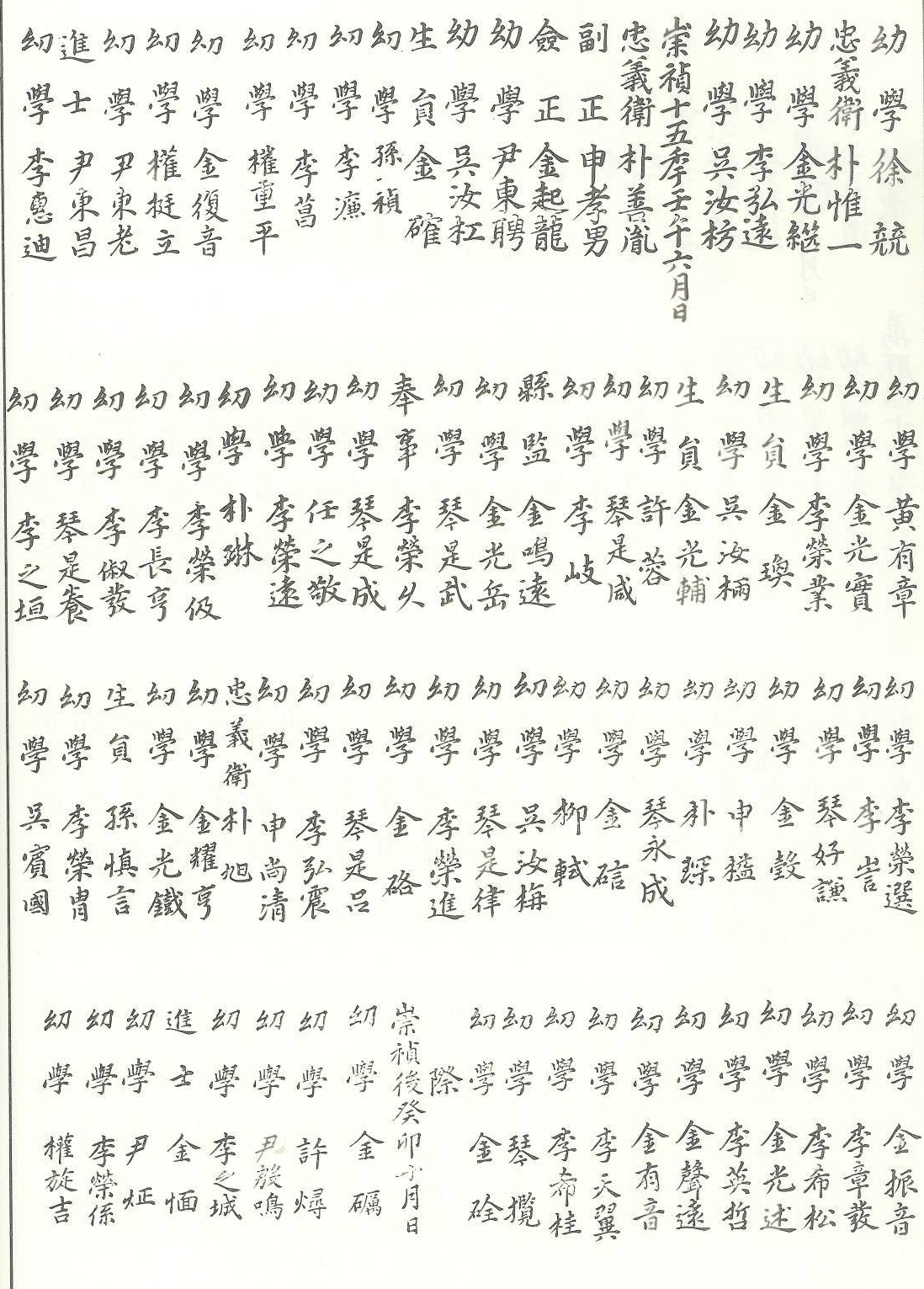

예안향록은 1572년 중수를 시작으로 이후 신입회원을 추가로 기재하는 追入방식으로 작성되었다. 1572년부터 1717년까지 8회에 걸쳐 작성되었으며 총488명이 입록되어 있다. 구체적으로는 1572년, 1582년, 1591년, 1602년, 1614년, 1642년, 1663년, 1705년, 1717년에 향안의 작성이 이루어졌다. 입록 간격을 보면 1572년부터 1604년까지는 약10년 간격으로 작성되었으나, 그 후에는 불규칙적으로 작성되고 있음을 확인할 수 있다.

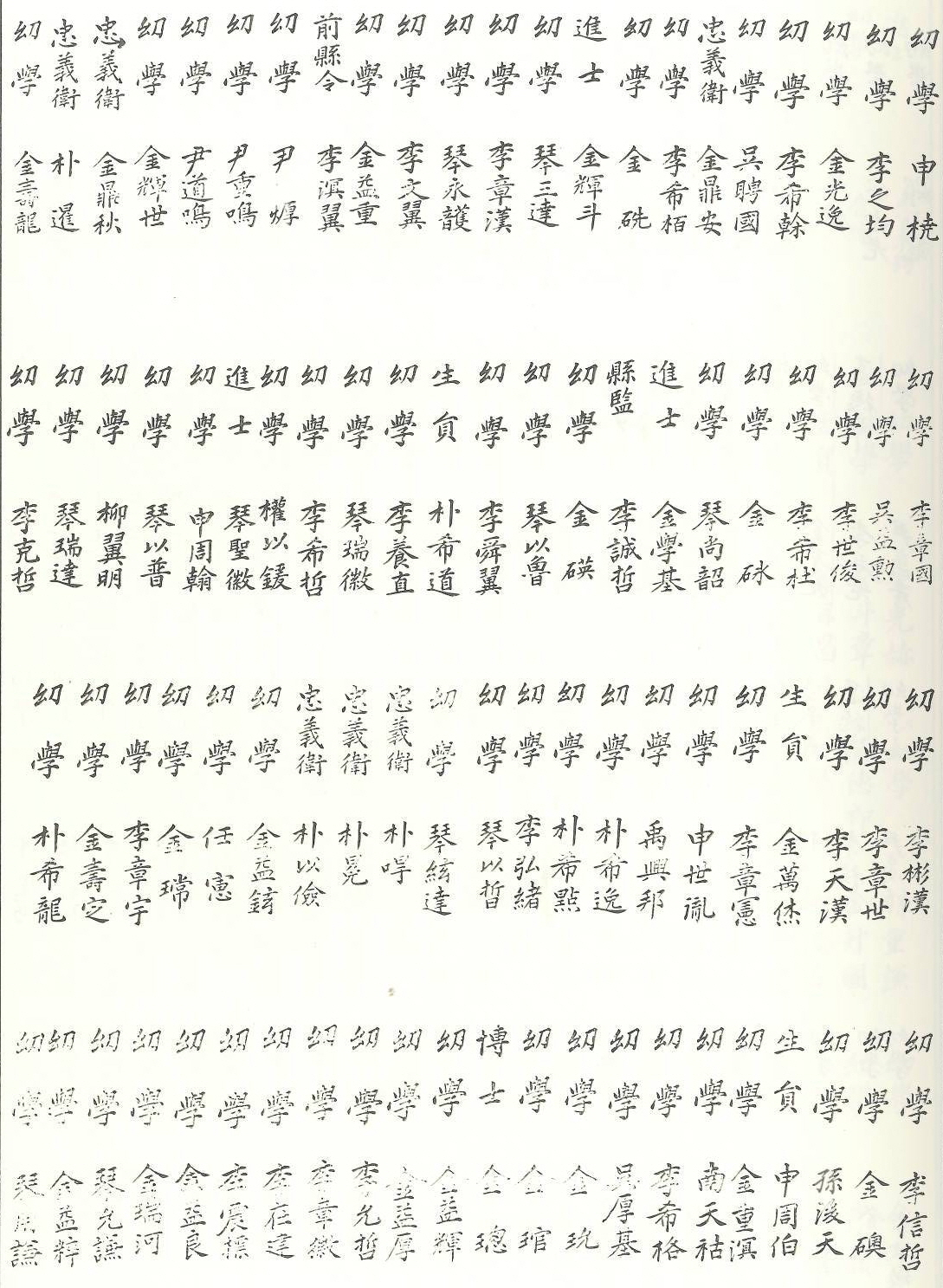

기재 양식은 먼저 입록자의 관직 또는 직역을 기재하고 이어서 성명을 기록하는 방식으로 이루어져 있다. 1572년에 작성된 첫 번째 座目은 21명이 입록되어 있다. 입록자의 성씨를 살펴보면 李氏 8명, 金氏 4명, 孫氏 2명, 具氏 1명, 南氏 1명, 柳氏 2명, 琴氏 1명, 朴氏 1명, 尹氏 1명이 입록되어 있다. 1582년에 작성된 좌목에는 37명이 입록되어 있으며 입록자의 성씨별로는 李氏 9명, 金氏 2명, 具氏 1명, 南氏 1명, 琴氏 6명, 朴氏 3명, 尹氏 1명, 吳氏 1명, 權氏 4명, 趙氏 2명, 蔡氏 1명, 張氏 1명, 申氏 1명, 宋氏 1명이 입록되어 있다. 1591년의 좌목에는 37명이 입록되어 있으며 입록자의 성씨별로는 李氏 10명, 金氏 9명, 孫氏 2명, 南氏 1명, 柳氏 3명, 琴氏 3명 尹氏 1명, 吳氏 1명, 權氏 2명, 蔡氏 1명, 宋氏 1명, 徐氏 1명, 禹氏 1명, 朱氏 1명, 黃氏 1명이 입록되어 있다. 1602년의 좌목에는 22명이 입록되어 있으며 입록자의 성씨별로는 李氏 10명, 金氏 5명, 具氏 1명, 琴氏 1명 尹氏 1명, 吳氏 2명, 權氏 1명, 申氏 1명이 입록되어 있다. 1615년의 경우 47명이 입록되어 있으며 입록자의 성씨별로는 李氏 14명, 柳氏 2명, 琴氏 7명, 朴氏 2명, 吳氏 1명, 權氏 2명, 申氏 1명, 徐氏 1명, 禹氏 1명, 黃氏 1명, 任氏 1명이 입록되어 있다. 1642년의 경우 70명이 입록되어 있으며 입록자의 성씨별로는 李氏 21명, 金氏 17명, 孫氏 2명, 柳氏 1명, 琴氏 9명, 朴氏 4명, 尹氏 3명, 吳氏 4명, 權氏 2명, 申氏 3명, 黃氏 1명, 任氏 1명, 許씨 1명이 입록되어 있다. 1663년의 경우 102명이 입록되어 있으며 입록자 성씨별로는 李氏 29명, 金氏 30명, 孫氏 1명, 南氏 1명, 柳氏 1명, 琴氏 14명, 朴氏 8명, 尹氏 5명, 吳氏 4명, 權氏 2명, 申氏 4명, 禹氏 1명, 任氏 1명, 許氏 1명이 입록되어 있다. 1705년의 경우 81명이 입록되어 있으며 李氏 25명, 金氏 24명, 孫氏 1명, 南氏 1명, 琴氏 9명, 朴氏 6명, 尹氏 6명, 吳氏 2명, 權氏 2명, 申氏 1명, 任氏 2명, 成氏 1명, 鄭氏 1명이 입록되어 있다. 마지막으로 작성된 1717년 좌목의 경우 71명이 입록되어 있으며 성씨별 입록현황은 李氏 14명, 金氏 21명, 柳氏 1명, 琴氏 12명, 朴氏 5명, 尹氏 2명, 吳氏 5명, 權氏 5명, 蔡氏 1명, 申氏 1명, 任氏 1명, 許氏 1명, 成氏 1명이 입록되어 있다.

향록이 작성된 전시기를 대상으로 각 성씨별 입록현황을 살펴보면, 李氏 140명, 金氏 125명, 琴氏 62명, 朴氏 26명, 尹氏 20명, 吳氏 20명, 權氏 20명, 柳氏 13명, 申氏 12명, 孫氏 8명, 任氏 6명, 南氏 5명, 具氏 3명, 蔡氏 3명, 張氏 3명, 禹氏 3명, 許氏 3명, 成氏 3명, 趙氏 2명, 宋氏 2명, 徐氏 2명, 朱氏 1명, 鄭氏 1명 순으로 입록되어 있으며 이들의 성관은 각각 영천이씨, 진성이씨, 광산김씨, 봉화금씨, 고창오씨, 덕산윤씨, 함양박씨, 영해신씨, 풍산유씨, 예안김씨, 순천김씨, 반남박씨, 안동김씨, 경주손씨, 영양김씨, 풍천임씨, 안동권씨, 선성김씨, 영양남씨, 능성구씨, 단양우씨, 양천허씨, 창녕성씨, 평강채씨, 평해황씨 등으로 파악된다.

한편 향안 입록인의 職役은 官職者, 官品者, 生員·進士, 五衛, 幼學, 學生 등으로 이루어져 있다. 연도별로는 1572년의 경우 관직자 12명, 생원·진사 2명, 오위 5명, 유학 1명, 학생 1명으로 이루어져 있으며 1582년의 경우 관직자 14명, 생원·진사 5명, 오위 7명, 유학 6명, 학생 5명으로 이루어져 있다. 1591년에는 관직자 8명, 생원·진사 2명, 오위 2명, 유학 23명, 학생 2명으로 이루어져 있으며, 1602년에는 관직자 6명, 생원·진사 3명, 오위 1명, 유학 11명으로 이루어져 있다. 1614년에는 관직자 10명, 생원·진사 2명, 오위 2명, 유학 32명, 학생 1명으로 이루어져 있으며 1642년에는 관직자 4명, 생원·진사 5명, 오위 2명, 유학 59명으로 이루어져 있다. 1663년의 경우 관직자 3명, 생원·진사 7명, 오위 6명, 유학 86명으로 이루어져 있으며, 1705년에는 관직자 3명, 관품자 10명, 생원·진사 4명, 유학 64명으로 이루어져 있다. 그리고 마지막 입록이 이루어진 1717년의 경우 관직자 1명, 관품자 5명, 생원·진사 2명, 유학 63명으로 이루어져 있다. 향안이 작성된 전시기로 보았을 때 관직자 61명, 관품자 15명, 생원·진사 32명, 오위 25명, 유학 345명, 학생 9명이 확인된다.

위와 같은 예안향안의 작성 현황에서 먼저 주목되는 점은 입록인원이 증가되고 있는 점이다. 1572년에서 1614년까지의 입록인원은 21명에서 47명으로 불규칙적인 면이 있지만 이에 비해 1642년 70명을 기점으로 이후 70명에서 102명까지 입록인원이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 입록 간격을 고려하여 연평균 입록 인원을 산출할 경우, 1582년은 3.7명, 1591년 4.1명, 1602년 2명, 1614년 3.9명, 1642년 2.5, 1663년 4.9명, 1705년 1.9명, 1717년 5.8명이 입록되고 있다. 1663년을 기점으로 연평균 입록 인원의 편차가 크게 나타나는 경향이 발견되는데, 이는 입록 연령의 확대 및 사족의 수적 증가, 향안 입록을 둘러싼 사족간의 갈등과 같은 제요인으로 인해 불안정한 경향을 보이는 것으로 생각된다.

가계별 향록 입록에 있어서는 가계별로 큰 편차를 보이는 특징이 있다. 특히 영천이씨, 진성이씨, 광산김씨는 향록이 작성되는 전시기에 걸쳐 꾸준히 입록되고 있으며 입록 인원의 수에 있어서도 타가계를 압도하고 있다. 이들 세 성씨의 입록인원은 예안향록 전체의 입록인 가운데 약15%, 14%, 14%에 이르며 세 성씨가 전체의 약 42%를 차지하고 있다. 이외 봉화금씨, 덕산윤씨, 고창오씨 등이 꾸준히 입록되고 있다. 이상의 성씨들은 『世宗實錄地理志』와 『禮安邑誌』의 人物條에 나타난 성씨와 성관의 범위를 넘어서지 않고 있다. 따라서 이들 성씨들이 예안지역에서 강력한 재지적 기반을 갖추고 향안 작성을 주도한 가문이었음을 알 수 있다.

위의 향록입원의 주도가문에 비해 입록인의 감소 및 소멸하는 가계 또한 발견되어 지는데, 풍산류씨, 경주손씨, 영양김씨, 안동권씨 등이 그 예이다. 이들 성씨는 17세기 이후 점차 향록입록에서 제외되어 가고 있다. 자연적으로 후손이 없어졌을 가능성도 있으나 18세기의 교생안에서는 종래 향록 입록인의 후손이 입록되어 있음이 확인된다. 따라서 이들 가계는 17세기에 점차 사족으로서의 위상을 상실하였고 이에 따라 향안에서 탈락해 간 것이라 생각된다.

향안에서의 탈락과 반대로 새롭게 등장하는 가계 또한 등장하였다. 선성김씨와 창녕성씨가 대표적인 예로 이들은 대개 예안향안의 작성 주도 가문이었던 진성이씨나 봉화금씨의 女壻계열이거나 인근지역의 유력가계 후손으로 17세기에 예안으로 이주해 온 가계가 대부분이다. 따라서 이들의 향록입록은 새로운 가계의 성장이기보다는 기존 유력가계와의 관계에 바탕을 둔 향촌내 위상 상승이라 할 수 있다.

이상의 가계별 인록 추이에서 나타나는 가장 특징적인 면은 예안지역 내에서 새롭게 성장한 가계는 보이지 않는 반면 탈락해 가는 가계가 두드러지게 나타나는 것이다. 이런 현상은 17세기 관직진출의 감소와 같은 사족층의 전반적인 성장이 정체되어 감에 따라 사족층 내부의 분화가 진행된 결과로 생각된다. 또한 인구 증가에 비해 향안입록인은 감소하거나 1663년의 향안입록에 있어 광산김씨나 진성이씨와 같은 종래 향안작성 주도가계의 입록이 급증하는 현상 등은 이들 가계를 중심으로 향안이 더욱 폐쇄적으로 운영되면서 나타난 결과로도 이해할 수 있을 것이다.

다만 마지막으로 작성된 1717년의 향록은 이전의 그것과는 다소 다른 경향을 보이는 점이 주목된다. 먼저 42년만에 작성된 1705년의 향록의 경우 81명이 입록되었으나 12년만에 작성된 1717년의 향록은 71명이 입록되어 있다. 연평균 입록으로 환산하면 1.9명에서 5.8명으로 크게 증가하였다. 또한 기존 향록입록의 우세 가계였던 진성이씨나 영천이씨의 입록이 줄어든 반면 17세기 입록이 거의 없었던 평강채씨와 안동권씨가 다시 등장하는 점도 주목된다. 1717년 이후 예안에서는 더 이상 향록이 작성되지 않았다. 따라서 1705년 연평균 입록인원이 1.9명 밖에 되지 않았던 향록의 폐쇄성에 비해 1717년의 입록인의 높은 증가는 향록 작성을 둘러싼 사족층 내부의 갈등으로 향록의 작성이 중단되는 과정이라 생각된다.

향록입록인의 직역에 있어서는 관직자의 감소와 유학의 증가현상이 두드러진다. 이전시기에 비해 1642년을 기점으로 관직자의 수는 줄어들고 있다. 그러나 이시기 향록의 입록인은 오히려 증가추세에 있기에 관직자의 비중은 더욱 줄어든 것을 확인할 수 있다. 이에 반해 유학의 경우 그 비중이 점차 증가하여 1642년의 경우 약 84%, 1717년의 경우에는 90%까지 증가하고 있음이 확인된다. 그리고 18세기의 향록에는 納粟으로 보이는 通德郞, 宣敎郞과 같은 官品의 소지자가 다수 나타나는 것을 볼 수 있다. 향록을 통해 17세기 이후 예안 사족층이 대부분 관직진출에 실패하고 幼學 층으로 남게 되었음을 알 수 있으며 이러한 직역의 변화는 예안 사족층의 성장이 정체되고 있음을 의미하는 것이라 볼 수 있다.

[자료적 가치]

조선시대 鄕案 작성의 추이와 16세기에서 18세기에 이르는 예안지역 재지사족의 동향을 살펴볼 수 있는 자료이다. 향안은 조선중기 이후 재지사족들을 중심으로한 향촌지배질서 유지의 수단으로 기능하였다. 향안은 재지사족에 한정되어 배타적으로 운영되었고 사족들은 향안입록을 통해 그들의 신분적 우위를 점하고자 하였다.

본 자료인 향록은 예안지역에서 작성된 향안으로 당시 예안사회를 영도하였던 재지사족이 망라되어 있는 자료로서 영천이씨, 진성이씨, 광산김씨를 비롯한 몇몇 가문의 입록이 두드러짐이 확인되며 이를 통해 이들 가문이 예안지역에 강력한 재지적 기반을 갖추고 있었음을 확인할 수 있다.

그러나 이러한 향안도 17세기 이후에는 변화의 조짐을 보이고 있다. 우선 입록인원의 증가현상이 보여지고 있다. 이는 입록 연령의 확대 및 사족의 수적 증가, 향안 입록을 둘러싼 사족간의 갈등과 같은 제문제로 인한 것이라 생각된다. 그리고 향안입록인원의 증가에 반해 관직자의 비율은 점차 감소하고 있으며 유학층의 수는 꾸준한 증가를 보이고 있다. 이는 예안사족층의 관직진출이 점차 줄어들고 유학층으로 남게 되었으며 이는 곧 그들의 성장이 정체되고 있었음을 의미하는 것이라 볼 수 있다.