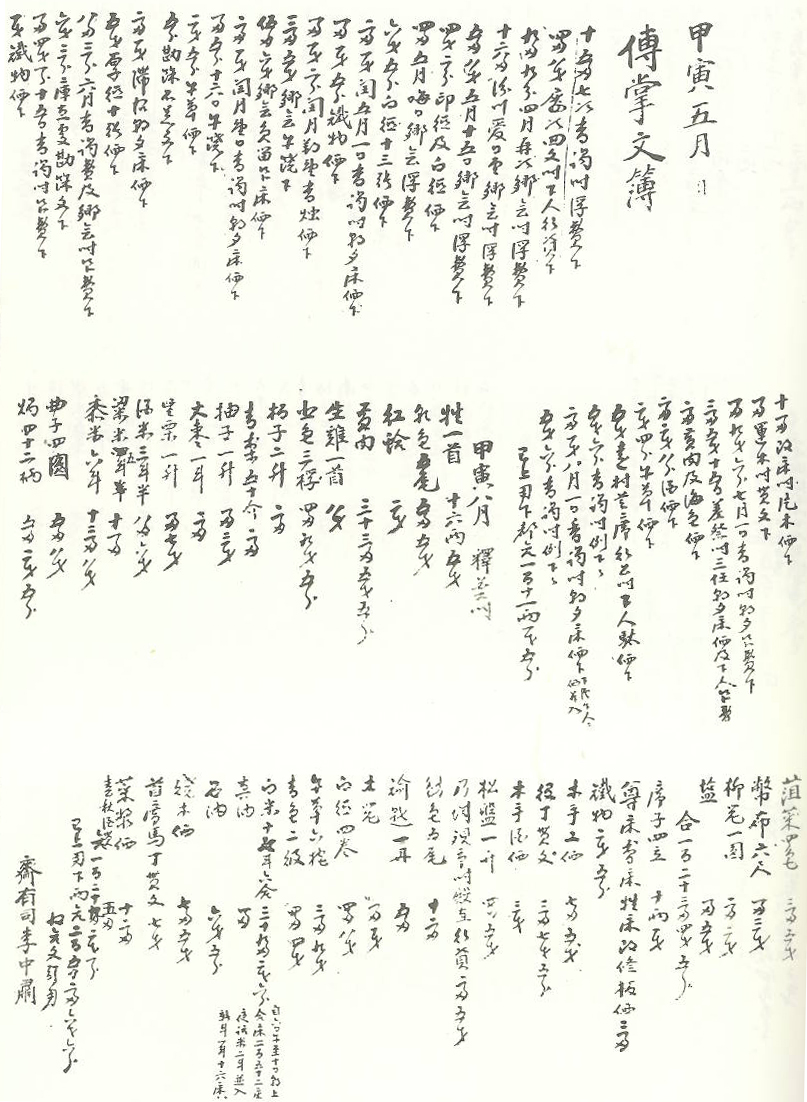

甲寅년부터 향교의 재정 출납에 대해 전임자가 후임자에게 인계하는 내용을 담은 禮安鄕校 傳掌文簿이다.

[내용 및 특징]

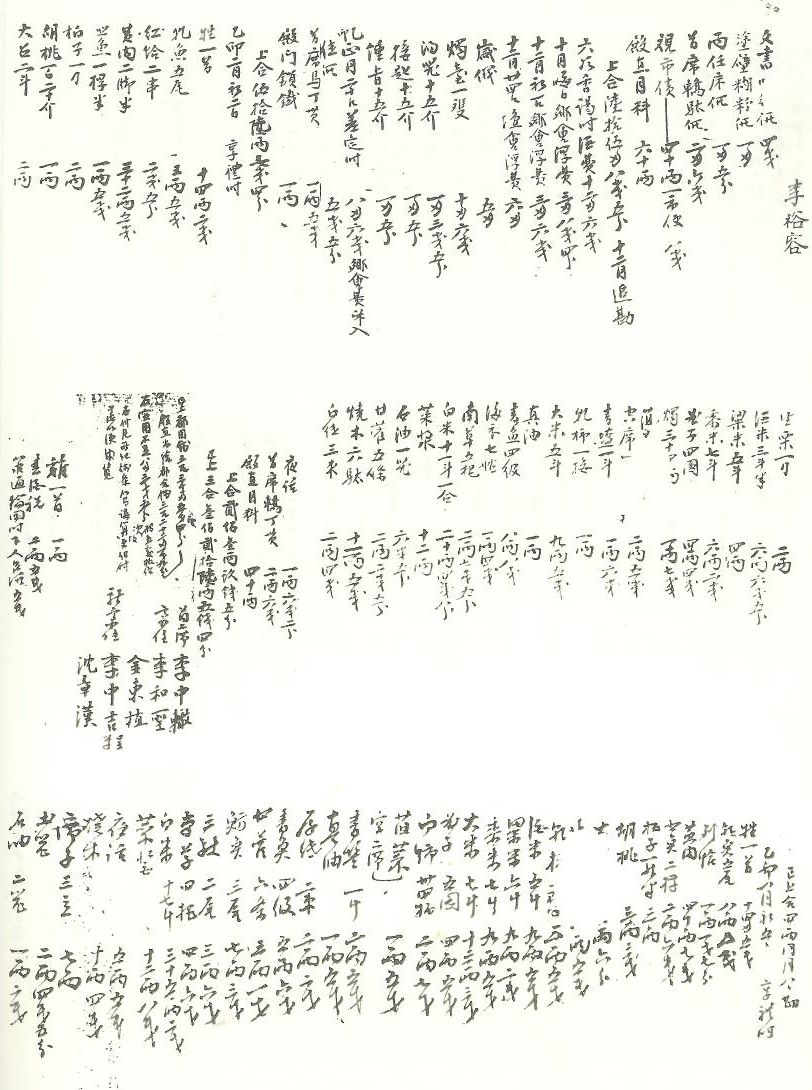

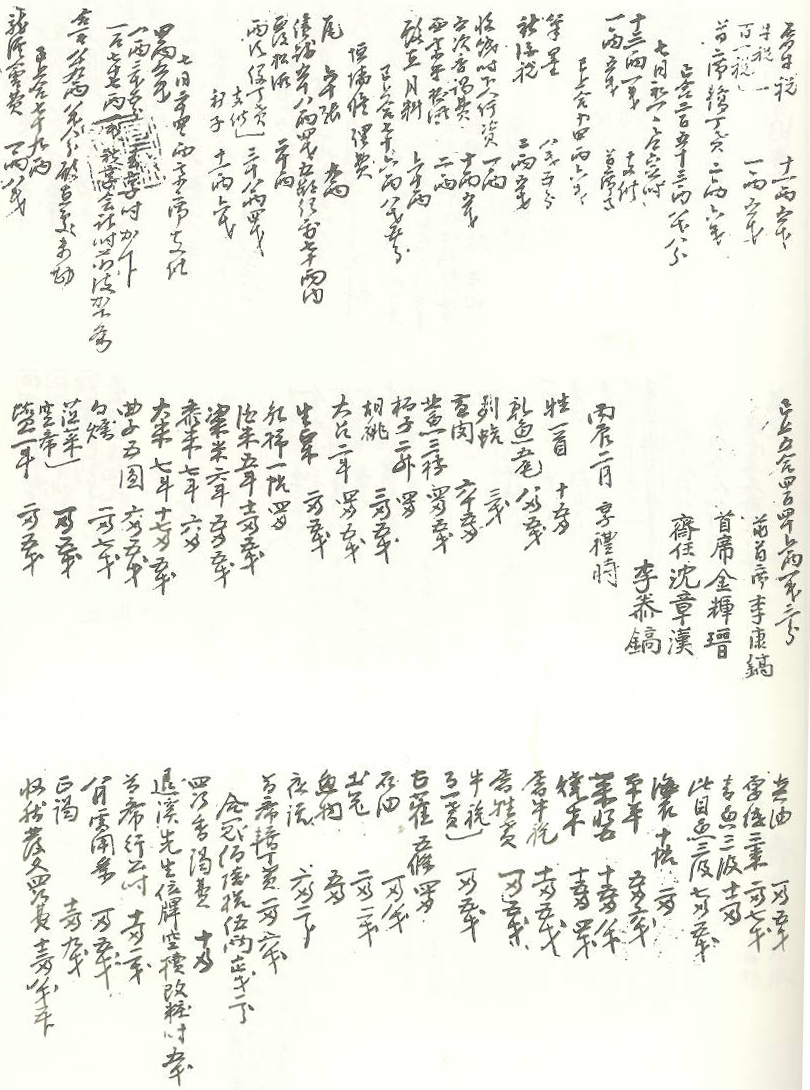

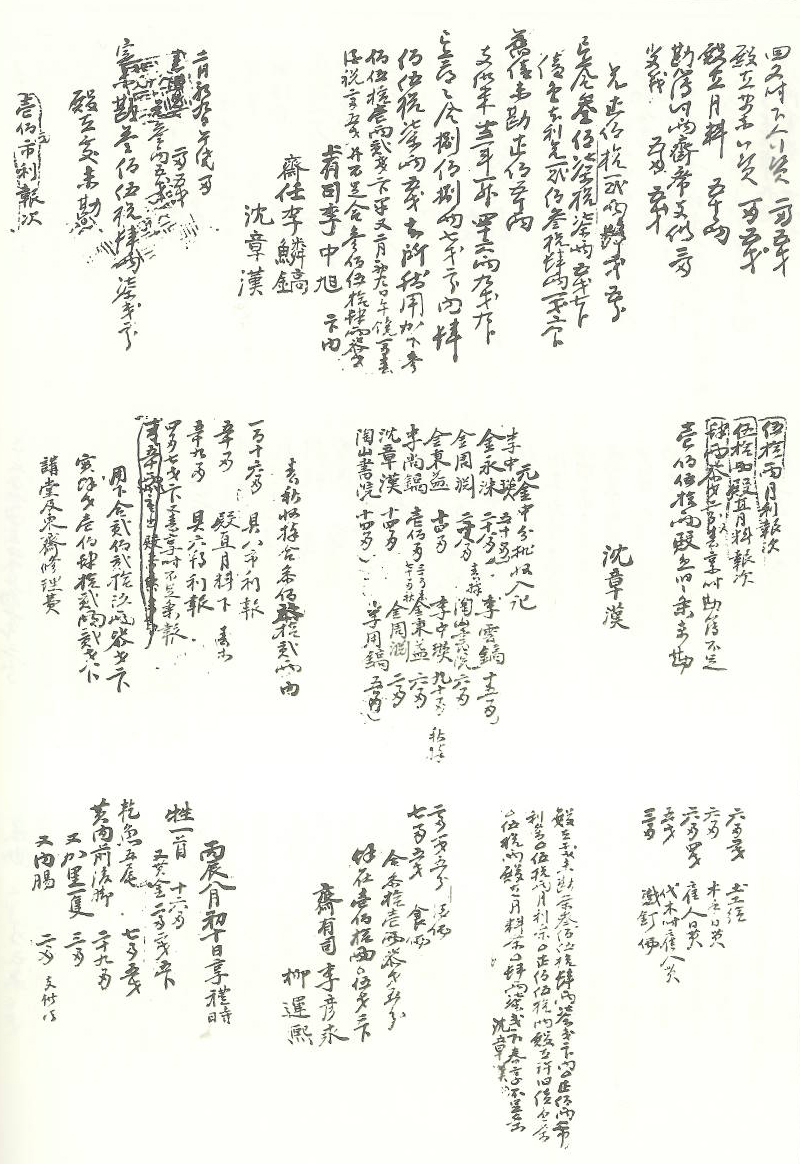

정확한 연대는 알 수 없으나 甲寅年 5월부터 작성된 수입과 지출의 내역을 기록하여 인수인계를 하고 있는 傳掌文簿이다. 祭禮時에 사용되는 각종 祭需 및 祭服의 비용지출, 각종 행사에 사용되는 扶助金, 심지어 향교 殿門의 자물쇠 사용비용까지 세세하게 기록하고 있다. 일정한 체제의 구분은 없는 편이나 대게 제례나 享禮와 관련한 제수물품의 사용처 기입이 우선시되고 있고 그 후 여타의 향교 운영에 관해 지출되는 내용 및 수입 부분을 기록하고 있다.

조선왕조는 주자학을 지도이념으로 삼고 중앙에는 성균관·四學, 지방에는 鄕校를 통해 관학을 크게 장려하여 유교이념을 백성들에게 널리 보급하고 유교적 교양을 갖춘 관리를 양성하며 향풍을 교회시키는데 크게 기여하였다. 지방에서는 선현을 봉사하는 ‘祠’와 지방자제를 교육하는 ‘齋’로 구성된 서원처럼, 향교는 서울 소재 성균관의 축소형으로 孔子를 위시한 聖賢을 제향하는 大成殿과 지방의 生徒를 교육하는 明倫堂의 2대 시설을 갖추고 이러한 교육과 제향의 기능을 수행해 나갔기 때문에 文廟制度와 釋奠儀禮는 향교제도의 확립과 함께 일찍이 정비되었다. 그러나 16세기 이래 관학의 쇠퇴와 私學의 발달로 인해 교육적 기능은 점차 약화되고 유교주의의 시화와 함께 제향적 기능이 강조되었다. 특히 향교의 제례기능은 조선후기의 정치적, 사회적 변화에 따라 강화되었다. 문화이념적인 면에서 뿐만 아니라 사회적 동요를 수습하는 데에도 제례의 강화는 필요하였던 것이다. 즉 경제적 변화, 사회신분적 변화에 대처하고자 조정과 양반사족들은 예속을 강조하였고 향교의 경우에는 선현에 대한 제례의 강화와 이를 통한 하층민에 대한 교화가 강조되었다. 이를 위해서도 향교에서는 지속적으로 운영할 수 있는 재원이 필요한 것이었고 그러한 재원은 다양한 방법으로 확충되었다.

향교 재정의 기본적인 기반은 국가로부터 분급받은 鄕校田과 鄕校奴婢였다. 이는 향교의 설립과 동시에 향교가 나라로부터 부여받은 관학기관으로서의 역할을 충실히 이행하기 위해 반드시 필요한 재정적 근간을 이루게 해 주는 것이었고, 조선 전 시기를 아울러서 향교 재정에 있어 절대적인 요소로 작용하였다. 그리고 국가로부터 존치이유를 부여받고 운영이 되었기 때문에 지방 守令들의 財政補助도 향교에 있어 적지 않은 재원이었다. 특히 조선 초기에는 향교교육의 진흥을 ‘守令七事’의 하나로 규정하여 지방관으로 하여금 향교에 깊은 배려와 관심을 가지도록 했다. 물론 그 당시 향교의 설립취지가 관료양상에 있었다라기 보다는 化民成俗에 있었기 때문에 더욱 지방관의 기본과업의 하나가 되었을 것이다. 그리고 정규적이지는 않지만 향교건물의 중수나 이건 등 대규모의 공사가 있을 시에 행해지는 儒錢의 收捧이나 향교에 입교하는 명목으로 받는 願納도 향교재정의 수입원이었다. 또한 校村 및 校保, 額外校生의 원납전과 免講帖, 屬寺 및 店人으로부터 징수하는 貢納, 鄕校復戶結 등이 향교를 운영하는 데 있어 필요한 재원이 되었다. 이러한 재원을 바탕으로 향교는 국가로부터 위임받은 지방의 교육을 담당하였고, 先賢들에 대한 祭享을 수행하였으며, 향촌사회를 사회적 지배체제 하에서 교화를 수행할 수 있었다.

한편 향교의 재정지출에 대해서는 각 향교마다 약간의 차이를 보이지만 대체적으로 비슷한데 안의향교 〈鄕校節目小序〉에,

凡財物委之校任 以日用所下 責之士林 斷斷不可 自戊戌七月爲始 別擇西齋中二人名爲典穀 每年應入應下 俱爲次知 每朔望焚香時 會計入鑑于校任着署 以季朔 有司親呈官家 憑考節目 當爲成貼 而如有違越之事 難免罪責者

이라 하여 향교의 모든 재물은 교임이 맡아서 처리하되 서재생 중에서 2명을 선출하여 전곡으로 삼아 매달 분향시에 회계하여 교임에게 서명을 받고, 유사가 그해 마지막 달에 관가에 가서 보고하면 관에서는 절목과 대조하여 성첩한다고 했다. 이처럼 향교재정은 비록 1년 단위로 그 결과를 관에 보고하고 성첩을 받고 있지만, 실제로는 향교에서 자치적으로 운영하고 있었다. 예안향교도 크게 차이가 없었던 것으로 보인다. 본 문서에서 관에 보고하거나 교임, 유사 등과 관련하여 역할 분담이 어떻게 이뤄진 것에 대한 대강은 파악하기 힘들지만 문서를 작성하고 유사와 재임이 수결하는 등의 흔적을 보아 자치적으로 운영되고 있었다는 것을 알 수 있다.

전체적으로 지출에 관한 부분이 대부분을 이루는데 그 내용을 살펴보면 춘추향사 및 각종 제례 등의 행사 때의 공궤가 주를 이루고 백일장 등의 응시자들에 대한 助錢 등이 포함되어 있는데 대부분이 향교에서 주관하는 祀의 비용으로 지출되는 것이 주를 이루고 있다.

향교의 재정운영은 주지하다시피 수령의 책임하에 관리되다가 실질적으로 향교 구성원들의 자치에 의해 이뤄졌다. 특히 조선 중기 이후로 향교의 기능이 약화되거나 변질되면서 지방관은 향교에 무관심하게 되었으며, 그로 인해 향교는 더욱 피폐하게 되었다. 그러나 조선 후기에 이르러 聖賢을 추모하는 마음이 극진하거나 지방교육의 부흥에 뜻을 둔 지방관들은 향교에 官穀이나 廩俸을 분급하여 향교재정에 한 몫이 되게 한 경우도 있지만 향교가 가진 실질적 기능은 폐단과 반비례로 축소·확대되면서 재정적 기반을 유지하여 향촌기구로서 역할을 담당할 수 있는 향교로 작동하도록 만들려는 재지사족들의 노력이 수반될 수밖에 없었을 것이고 이 문서는 적어도 당시의 향교 재정 지출에 있어 엄격히 관리하고자 하는 노력이 투과된 자료라고 할 수 있겠다.

[자료적 가치]

향교의 재정 지출에 있어 큰 부분을 차지하는 것이 바로 향교에서 주관하는 祀의 비용이라고 할 수 있다. 그리고 이러한 것을 파악한다는 것은 향교가 가진 교육적 측면이 서서히 줄어드는 시점으로 접어들면서 선현에 대한 제향의 기능이 상대적으로 증가되어 가던 시기에는 향교의 기능이 최소한으로 유지될 수 있게 하는 근간의 양상을 보여주는 것이라 할 수 있을 것이다. 본 문서에서도 주로 제향시에 사용되는 祭需를 중심으로 하여 지출 사항을 기록한 것이 대부분이어서 정확한 연대를 추정하기는 힘들어도 적어도 예안향교도 여타의 향교와 같이 교육적 기능을 점차 상실해가는 시점에 작성되어진 문서라고 볼 수 있겠다. 또한 향교의 지출에 관한 면을 살펴볼 수 있어 향교의 재정 운영의 주요 수입인 전답안, 노비안과 더불어 지출의 양상을 보여주는 자료라고 할 수 있겠다.

『조선후기 향교연구』, 윤희면, 1990, 일조각

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『安東文化硏究』5, 정진영, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

윤정식,이수환