[내용 및 특징]

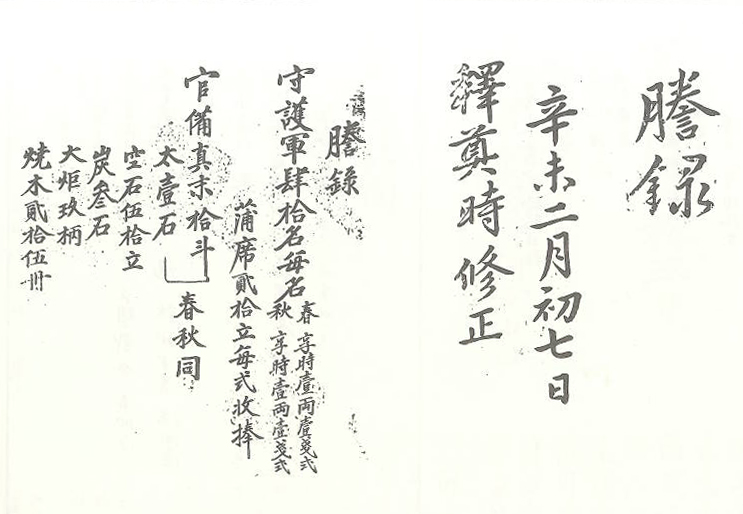

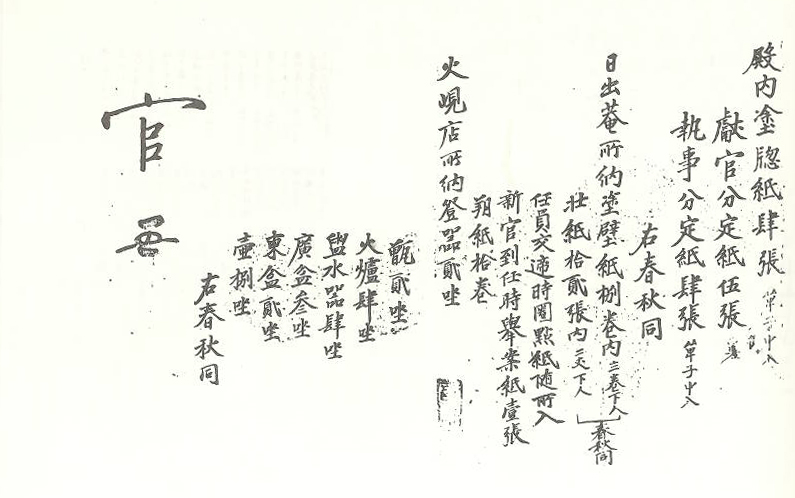

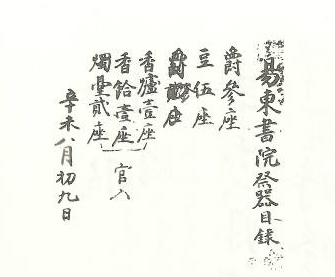

‘辛未 2월 초7일 釋奠時修正’이라고 되어 있으나 구체적인 연도 추정은 불가능하다. 내용은 守護軍, 官의 보조의 내용과 양, 그리고 屬寺로서 日出菴, 屬店으로서 火峴店의 향교에의 物納을 기록하고 있다. 또한 易東書院의 제기 목록도 첨부되어 있다.

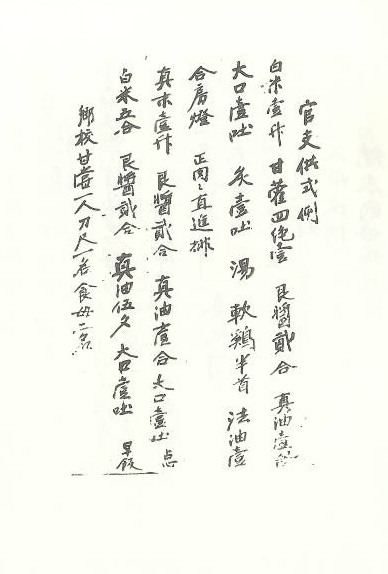

본 문서에서 기록된 제수물품이 타 기관의 보조를 위주로 하여 작성되어 있어 예안향교의 석전시에 사용되는 모든 품목을 파악하기에는 어려움이 있지만, 軟鷄, 鹿脯, 乾大口魚 등이 기록되어 있는 것으로 보아 적어도 16세기 이후에 작성되어진 것으로 볼 수 있겠다. 이는 釋奠이라는 이름이 菜를 놓고 幣을 올린다는 것에서 유래하였는데 16세기 이후부터 점차 고기와 과일 등 풍성한 제물을 마련하여 지냈던 것을 통해서 유추할 수 있다고 하겠다.

예안은 안동과 더불어 退溪와 그 선대의 거주지와 선영이 소재하는 출신지로 『陶山及門諸賢錄』에 기록된 퇴계급문제자 309명 중 1/3인 103명이 거주하였고 특히 예안은 57명이 이 지역에 분포하였지만 예안의 邑格은 그리 높지 않았다. 그리하여 예안향교 대성전에는 五聖, 宋朝 四賢, 우리나라 18賢의 위패를 봉안하고 있다.

석전제는 유교를 통치이념으로 하는 조선사회에서 향촌의 교화와 사림들의 집회의 장이 된다는 측면에서 가장 중요한 행사였다. 석전제의 규모와 절차는 중앙의 성균관과 지방의 향교 사이에 차이가 있었다. 실제 중앙의 文廟와 지방의 大成殿에 제향된 聖賢들의 수에서도 차이가 있을 뿐만 아니라 제사에 진설되는 제수의 양과 종류에서도 많은 차이가 있었다. 중앙의 성균관에서는 大牢라 하여서 소, 돼지, 양을 犧牲으로 사용하지만, 지방에서는 中牢로서 돼지와 양을 사용하였다. 성균관에서는 5聖位에는 12豆, 12籩, 2簠, 2簋, 3腥, 3大羹, 3和羹, 3酒, 3熟肉, 幣帛 등으로 차려지고 향교에서는 五聖位에는 8豆, 8籩, 2簠, 2簋, 2腥, 3酒, 幣帛이 진설되어 성균관에 비해서 규모가 작아진다. 성균관에서 사용되는 12籩는 대나무로 만든 제기에 栗黃·乾棗·榛子·菱仁·芡仁·鹿脯·魚鱐·刑塩·白餠·黑餠·糗餌·粉餈등을 담은 것이다. 12豆는 나무로 만든 제기에 젖은 제수를 담는 것으로 韭菹·筍菹·菁菹·芹菹·鹿醢·魚醢·兎醢·醓醢·脾析·豚拍·酏食·糝食이다. 2簠은 유기로 만든 제기로 네모지며 稻·梁을 담는다. 2簋은 유기로 만든 둥근 제기로서 黍·稷를 담는다. 3腥은 豚腥, 羊腥, 牛腥이다. 3大羹은 소, 양, 돼지고기를 넣고 끓인 고기국물로서 간을 하지 않는다. 3和羹은 大羹에 소금, 매실, 계피, 생강, 구기자를 넣은 것이다. 3熟肉은 소와 양의 腸·胃·肺, 豕膚를 익힌 것이다. 幣帛은 5척의 흰명주나 흰모시를 말한다. 지방의 향교에서는 공자의 正位를 기준으로 좌측에는 8籩와 羔腥, 우측에는 8豆와 豕腥, 중앙에는 2簠, 2簋, 幣, 3爵(醴齊, 盎齊, 淸酒)을 두었다. 8籩은 魚鱐·芡仁·菱仁·榛子·黃栗·乾棗·鹿脯·刑塩이며, 8豆는 韭菹·筍菹·菁菹·芹菹·鹿醢·魚醢·兎醢·醓醢이다. 2簠는 稻·染, 2簋는 黍·稷, 2腥은 豕腥·羔腥이며, 幣는 흰모시, 醴齊는 술과 찌꺼기가 섞인 탁한 술로서 犧樽에 담아 初獻에 쓰며, 盎齊는 백색의 술로서 象樽에 담아 亞獻에 쓴다. 淸酒는 겨울에 빚어 여름에 익은 맑은 술로서 山壘에 담아 終獻에 쓴다. 齊와 酒는 모두 찹쌀과 누룩으로 만든 술인데, 酒는 맛이 진하여 사람이 마시고, 齊는 맛이 엷어서 제사에 쓴다. 예안향교의 석전제와 관련한 1579년에 작성된 진설도에서도 위와 같은 기록을 담고 있다.

석전제는 제사의 제향날짜와 제수를 본 따서 上丁祭, 丁祭, 釋菜라고도 하였다. 이는 음력 2월과 8월의 上丁日에 제사를 지내므로 上丁祭 내지 丁祭라 하였으며, 釋奠이라는 이름이 菜를 놓고 幣을 올린다는 것에서 유래하였기에 釋菜라고도 하였다. 처음에는 이처럼 간략하게 채소만 놓고 지냈으나 시간이 흐르면서 점차 고기와 과일 등 풍성한 제물을 마련하여 지냈던 것으로 보인다. 실제 조선전기에는 채소만을 놓고 제사를 지내는 곳이 많았던 것으로 보인다. 16세기 중엽 南孝溫이 竹山縣에 이르러 죽산향교의 釋菜禮에 참가한 후 느낌 소감을 시로 지었는데, 그 글에서 상정일 釋奠은 中牢로 모셔야 하는 법인데 양이나 돼지 등의 고기를 사용하지 않고 성의 없이 치러진다고 한탄하였다. 그러나 16세기 이후에 작성되어 오늘날까지 전해지는 釋奠笏記나 釋奠祭物目을 적은 單子를 보면 조선후기에는 모든 향교에서 고기와 과일을 비롯한 많은 종류의 제수가 陳設되고 있음을 알 수 있다.

[자료적 가치]

향교의 재정 지출에 있어 큰 부분을 차지하는 것이 바로 향교에서 주관하는 祀의 비용이라고 할 수 있다. 그리고 이러한 것을 파악한다는 것은 향교가 가진 교육적 측면이 서서히 줄어드는 시점으로 접어들면서 선현에 대한 제향의 기능이 상대적으로 증가되어 가던 시기에는 향교의 기능이 최소한으로 유지될 수 있게 하는 근간의 양상을 보여주는 것이라 할 수 있을 것이다. 예안향교에 남아있는 전답안과 노비안의 자료를 통해서 향교 재정의 수입의 전반을 파악하는 데는 어려움이 없지만 지출과 관련한 자료로는 이 문서를 비롯하여 향교 건물의 수리와 관련한 기록인「校宮重修時文書」만이 전부여서 그 면모를 파악하는 데에는 일정한 한계를 가질 수밖에 없다고 하겠다. 그러나 이 문서를 통해서 향교 재정 운영에 있어 반드시 수반되는 관의 보조 및 속사, 속점의 보조를 엿볼 수 있다는 데 중요한 가치가 있다고 할 수 있겠다.

향교재정의 유지를 위해 큰 몫을 담당한 것은 아니지만, 향교유지에 다소 보탬이 되었던 것으로 屬寺 및 店人의 貢納이 있었다. 속사라는 것은 주지하다시피 향교 뿐만 아니라 당해지역의 관부, 향청, 서원 등의 수용물자를 공납하는 사찰을 말한다. 향교속사에 대한 기록은 많이 보이지 않지만, 종종 향교기문과 읍지 등에 보인다. 향교속사에 대한 내용을 대략 살펴 볼 수 있는 기록으로 함양향교의 도록이 있다.

德峯寺 乃是明廟朝恩賜惠平公姜判書 而判書之家 自以爲齋宮 及其末年以其寺局內屬於鄕校 籍其所生以補校用 其所以慕聖衛道之誠 爲如何哉 自是以後 校中春秋享祀時所用 及各樣紙物 皆出於是寺矣

덕봉사는 명종조에 강판서에게 은사되었는데 그 家에서 다시 향교에 헌납함으로써 향교의 속사가 되어 춘추향사시에 필요한 지물을 받쳤다는 내용이다. 또 향교속사가 지물을 담당한 기록으로는 안의 향교의 기문에도 보이고 있다.

春享時 明倫堂東西齋塗排紙 及科擧公都會白日場都目紙 靈覺寺擔當

즉, 영각사가 춘향시 명륜당, 동서재의 도배지 및 과거, 공도회, 백일장의 도목지를 담당한다는 것이다. 그리고 곤양향교의 〈鄕校及各壇應行節目〉(1802)를 보면 속사인 多率寺는 白紙 12束, 紐籠 5隻間, 壯紙 2束을, 棲鳳寺는 壯紙 5長, 白紙 2束을 춘추에 곤양향교에 공납하고 있다. 이와 같은 공물 외에도 廢寺의 寺院田 및 寺院奴婢의 일부가 향교에 소속되어 교생의 늠양에 사용되고, 폐사의 材瓦·箭竹·柴木 혹은 寺址가 향교건립에 이용되었다. 국가의 이러한 조치는 崇儒抑佛策의 일환으로 조선조 전반에 걸쳐 수시로 이루어지고 있었다. 1888년의 곤양향교의 〈捄弊節目記〉에도,

在昔蔡侯之來莅 以廢池破寺 記付鄕校 倂設養士之資矣

라 하여 지난 날 蔡侯가 이 곳에 부임하여 폐지와 파사를 향교에 편입시켜 양사의 자본으로 삼게 했다는 것이다. 예안향교에는 日出菴이 속사로서 塗壁紙를 비롯하여 향교임원교체시의 圈點紙나 신임 현관이 부임시의 擧案紙 등을 담당하게 하였다.

이와 같이 지방관들은 향교재정을 보조하기 위해 속사 및 폐사뿐만 아니라 그 지방의 店人들에게도 향교에 소용되는 물건을 향교에 공납하도록 조치하고 있었다. 安義鄕校의 〈鄕校節目小序〉(1778)에 의하면,

享祀所用甕器柳器 各店人處隨毁收捧 春秋享祀時灰一石 店人當納事

라 하여 향사시에 필요한 옹기 및 유기는 각 점인에게서 훼손되었을 때마다 받아 드리고 춘추향사시 灰 1석은 灰店人이 납입한다고 규정하고 있다. 咸陽鄕校의 〈鄕校都錄〉(1746)에도 이와 유사한 기록이 보인다.

元通店人處 每年春秋享祀時 鼎壹坐 納于校中是如可 享後出去 則其爲苦弊 故自校中分付店人 食鼎壹坐 永爲鑄納 置之校中 而物爲自後求婢子出送云云 則鼎壹坐鑄納 而若校中無時致傷 庫直改鑄納 享時致傷 則店人改鑄納之意成完文以給都錄末端如是置付 以此後考次

즉, 원통점인이 춘추향사시에 솥 한 개를 향교에 헌납했다가 끝나면 다시 가져갔는데, 이것이 불편하여 교중에서 점인에게 분부하여 食鼎 1좌를 주조해 영원히 교중에 공납케 했으며, 혹 평소에 솥이 상하면 고지기가 改鑄하여 납하고 향사시에 상하는 것이 있으면 점인이 개주토록 한다는 것을 완문을 만들어 成給한다는 것이다. 같은 문서를 보면 원통점은 식정 외에 白炭을 향교에 공납하고 있었다. 그리고 이러한 물건들의 구입에 향교의 비용을 별도로 지출해서는 안되며, 각 점에 부가하여 징수한다고 규정해 놓고 있다. 예안향교에서는 화현점에서 각종 祭器를 납입하는 것으로 기록되어 있는 것을 볼 수 있다. 이처럼 조선 후기 향교는 속사나 점인들로부터 향교에 소용되는 물건의 일부를 납물 받아 향교재정을 보충하였데 본 문서에서 기록되어 있는 것이 바로 이러한 사실을 뒷받침해 주는 것이라 하겠다.