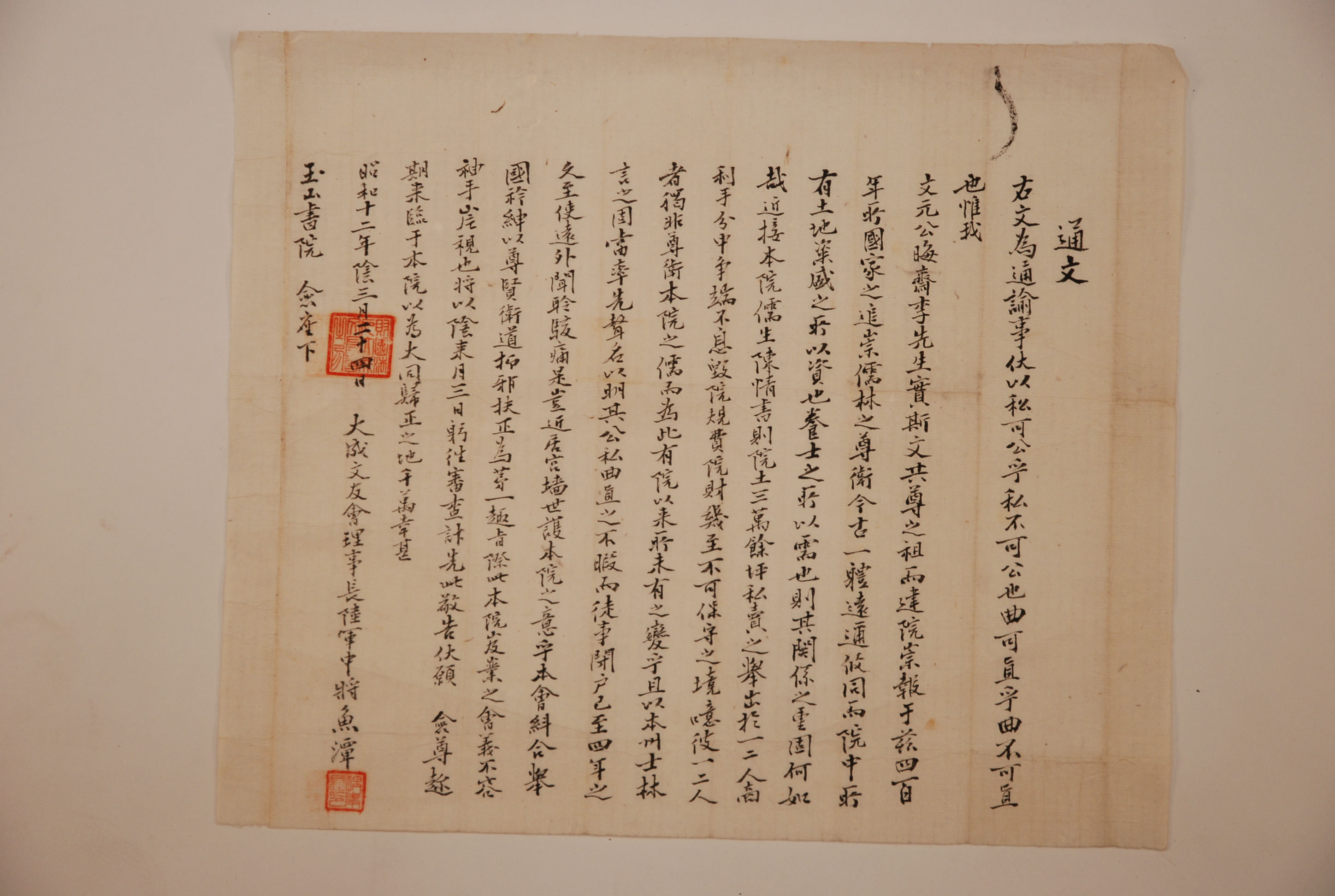

1937년 3월 24일 大成文友會에서 玉山書院이 資産을 사사로이 처분하여 야기된 문제를 조사하러 玉山書院으로 오겠다는 것을 밝힌 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 大成文友會의 理事長인 魚潭이 玉山書院에서 서원의 땅을 사사로이 처분한 문제를 조사하러 오겠다는 내용을 담고 있다. 이 통문은 발급자인 대성문우회가 어떤 권한으로 그렇게 하는지는 알 수 없으나 자신을 조사자의 입장에, 그리고 옥산서원을 피의자의 입장에 세워놓고 말을 하고 있다. 그래서 그 시작에서부터 죄인에게 훈계를 하듯이 강압적으로 “사적인 것은 공적인 것이 될 수 있는가? 사적인 것은 결코 공적인 것이 될 수 없다. 굽은 것이 곧은 것이 될 수 있는가? 굽은 것은 결코 곧은 것이 될 수 없다.”라는 말을 하고 있다. 또한 대성문우회는 晦齋先生이 우리 모두가 존중하는 선조로 서원을 세워 받들어 모신 것이 400년이며, 국가에서 추앙하고 유림에서 존숭한 것이 예나 지금이나, 멀리 있거나 가까이 있거나에 상관이 없다고 말한다. 그리고 서원이 소유하고 있는 토지는 회재선생의 제사를 받드는데 쓰는 자본이며, 선비를 양성하는데 쓰는 물건이라고 말한다. 대성문우회가 서두를 이렇게 장황하게 늘어놓는 것은 옥산서원이 사적인 것이 아닌 공적인 것이기 때문에 서원의 문제에 자신들이 관여할 권리가 있음을 암시하기 위한 것이다. 그래서 바로 자신들이 이렇게 말하는 이유를 드러낸다. 대성문우회의 말에 따르면, 근자에 옥산서원의 유생 가운데 한 사람이 자신들에게 진정서를 보내왔다는 것이다. 그것은 서원의 토지 3만여 평을 사사로이 팔아서 한두 사람이 그 돈을 거두어 이익을 나누는 중에 분쟁이 일어나 서원의 원규를 훼손하고 재물을 낭비하여 거의 서원이 유지될 수 없는 지경에 이르렀다는 것이었다. 이러한 진정서를 접수한 대성문우회는 한두 사람이 서원의 선비들을 무시하는 것은 서원이 설립된 이래 처음 있는 변고로 규정하고, 자신들은 나라 전체의 유생들을 규합하여 현인을 존숭하고 도리를 호위하며, 간사함을 막고 정의를 바로잡기 위해 수수방관하지 않기로 결정했다고 말한다. 그래서 다음달 3일, 1937년 4월 3일 자신이 옥산서원을 방문하여 조사할 계획이라고 통문을 통해 알린다고 하였다.

이 통문으로 미루어보면 1937년 3월 이전 언젠가에 옥산서원에서 땅을 3만여 평을 팔았다는 사실만은 확인할 수 있다. 하지만 그러나 그 나머지 일에 대해서는 대성문우회에서 말한 것을 모두 사실로 받아들일 수는 없을 것이다. 왜냐하면 대성문우회는 일제의 식민통치와 내선일체에 협조하기 위해 조선귀족들이 자발적으로 조직한 친일단체 중의 하나이기 때문이다. 물론, 처음 설립 당시에는 유학의 진흥을 통한 사회교화라는 목적 하에 당대에 명망있는 유림들의 참여가 있었고, 조선귀족의 참여는 일제강점기라는 시대적 상황에서 대성문우회의 자율적 운영을 목적으로 이루어진 조치였다. 하지만, 1930년대 일제의 대륙침략이 본격화되면서 그 본연의 목적은 상실되어 갔고, 일제는 이 단체를 통해 간접적으로 조선의 핵심 세력인 유림들을 그들의 정책에 옹호 내지 동조하도록 助長하였다. 따라서 일제의 御用단체로 전락한 이들의 성향으로 볼 때 자신들의 권력을 이용해 이권에 개입했을 가능성을 배제할 수 없다. 그리고 실제로 일제는 향교를 經學院에 소속시키면서 그 유지비의 명목으로 천황의 하사금 25만원을 기부하고는 향교의 엄청난 재산을 빼앗아 갔다. 이러한 사실로 볼 때 통문에서 대성문우회가 말하는 것을 그대로 모두 믿을 수는 없다. 이와 연관된 통문이나 다른 자료들이 있다면 여기에 대한 사실을 더욱 명확히 알 수 있겠지만, 더 이상의 자료가 없는 지금으로써는 다음과 같이 다양한 가능성을 짐작할 수 있을 뿐이다.

먼저 통문의 내용을 모두 인정하는 것이다. 옥산서원에서 3만여 평의 땅을 팔았고, 그 돈을 처리하는 과정에서 시비가 일어났다. 그런데 그 시비의 당사자 가운데 불만이 있거나, 아니면 돈의 분배과정에서 소외를 당한 사람이 대성문우회에 진정서를 제출했을 것이라는 사실이다. 이 가정에서 드는 의문 중의 하나는 하필이면 진정서를 대성문우회에 제출했느냐는 것이다. 사실 대성문우회는 법적으로 수사의 권한을 가진 정부기관이 아닌 민간단체에 불과한 것이다. 그럼에도 불구하고 대성문우회에 진정서를 제출하고, 대성문우회 또한 직접 조사에 나서겠다고 한 것은 당시 대성문우회가 그 만큼의 권력을 가지고 있었다는 것을 의미한다고 해야 할 것이다. 이러한 사실로 미루어볼 때 진정서를 제출하는 사람 역시 대성문우회를 통해 자신이 어느 정도의 이익을 취할 수 있을 거라고 은근히 기대를 했거나, 대성문우회와의 은밀한 거래가 있었을지도 모른다.

또 다른 가정은 대성문우회가 자신들의 권력을 믿고 옥산서원의 재산을 강탈하려고 했을지도 모른다는 것이다. 다시 말해서 당시에 옥산서원에서 3만여 평의 땅을 판 사실을 대성문우회가 알고서 괜한 시비로 돈을 우려내려했을 가능성이 있다는 것이다. 옥산서원의 재산이 개인의 것이 아닐 뿐만 아니라, 당시의 유림은 이전에 비해 권위나 권세가 많이 약화되어 있었다. 이와는 달리 대성문우회는 일제의 힘을 등에 업고 무소불위의 권력을 휘두르는 관변 단체였다. 이 통문의 발송자인 어담은 당시 대성문우회의 “理事長”이라는 직함만을 가지고 있었음에도 불구하고, 과거에 자신이 가진 “육군중장”이라는 계급을 함께 기재해 놓음으로써 지금도 그와 같은 힘을 갖고 있는 것처럼 과시하여 상대를 위협하려는 의도를 드러내고 있다. 실제, 통문이 내려온 1937년은 중일 전쟁이 발발하기 직전으로서 일제는 전쟁에 필요한 막대한 자금을 모으고 있었다. 그 중 상당 부분을 조선에서 갈취하였는데, 이전까지는 유림들의 반발을 우려하여 그들의 재산을 가능한 건드리지 않았지만, 그 정책적 변화의 조짐이 이 통문에서 나타남을 알 수 있다. 이러한 사실을 종합해 볼 때 대성문우회가 옥산서원의 재산을 강탈하려 했을지도 모른다는 가정이 결코 지나친 억단이라 할 수 없다.

이 통문의 결과가 어떻게 되었는지 그와 연관된 자료를 가지고 있지 않는 지금으로써는 알 수 없다. 그러나 통문을 발송한 단체인 대성문우회의 성격과 日帝治下라는 당시의 상황을 종합해 볼 때 다음과 같은 사실을 추측해 볼 수 있다. 첫째는 서원을 관리하던 유림의 힘이 과거에 비해 많이 쇠퇴하게 되자 그의 재산을 두고 많은 분쟁이 일어나고 있었다는 사실이다. 둘째는 그 와중에 당시 일제의 힘을 등에 업은 대성문우회와 같은 관변단체들이 그 재산을 노리고 권력을 행사했을 것이라는 것이다. 이는 1930년대 일제의 대륙침략이라는 상황과 맞물려 조선 내에서 인적, 물적인 착취가 더욱 심해지면서, 원활한 식민통치를 위해 그동안 유림들의 이권을 일정부분 보장해주던 정책이 변화하고 있었음을 알려준다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 기존에 서원들 사이에 오고가던 것과는 전혀 다른 성격의 통문이다. 이는 일제의 관변단체인 대성문우회가 옥산서원의 문제를 조사하러 오겠다고 알려온 흔치 않은 자료이다. 이 하나의 통문으로써는 일제치하에서 관변단체가 서원에 어떤 일을 자행했는가를 정확히 알 수는 없다. 하지만 이러한 자료들이 다수가 모이게 된다면 당시의 여러 가지 사실들을 정확하게 밝혀낼 수 있을 것이다. 이러한 의미에서 이 통문은 일제의 식민지 정책의 변화상을 알려준다는 점에서 일정한 자료적 가치가 있다.

「財團法人 大成文友會」는 1930년 10월 4일에 發起하여 1931년부터 본격적인 활동을 시작하였다. 초대 이사장은 대한제국 탁지부 대신 閔泳綺의 아들이자, 1927년 부친의 사망으로 조선귀족령에 의거하여 男爵을 계승하였던 閔健植(1879~1944)이다. 이사는 庶務部理事에 朴鳳浩, 宋纘憲, 事業部理事에 柳東蓍, 李庸宇, 經理部理事에 朴憲韶, 河鳳壽 등 총 6명이었다. 이들은 충청, 경상도 일대의 名儒들로서 ‘大成文友會’라는 명칭에서도 들어나듯 쇠퇴해가는 유학의 복구와 이를 통한 사회교화가 목적이었다. 실제, 창립 ‘趣旨書’에 의하면, 이 모임은 유림의 道를 闡明하고, 동양의 도덕을 진흥하고, 이를 통한 사회교화를 하는 것이 목적이라고 하였다. 이 목적을 성취하기 위하여 다음과 같은 몇 가지 사업을 시행하였다. 첫째, 儒林의 사상과 재능을 향상하기 위해 필요한 도서를 간행한다. 둘째 강연·講話 및 학술강습소를 개설한다. 셋째, 빈곤한 자제의 가르치고 기르는 학자금을 補給한다. 넷째, 前項의 각 사업에 부수적으로 필요한 사업을 한다.

본회의 운영을 위한 기본 자산은 설립 당시 기부 받은 재산으로 했으며, 이후에도 기부를 통해 재산을 운영하였다. 재산의 처분은 평의원회에서 3/2 이상의 허락이 있어야 했다. 임원은 이사장을 포함하여 이사 6인, 감사 3인, 평의원 18인 이상이었는데, 창립 목적에 찬성하는 자로서 일시에 百圓이상을 내고 연 2원 이상을 계속 내는 자와 특별한 공로가 있는 자를 理事로 추천하였다. 평의원에서 이사장을 위촉하고, 이사와 감사는 평의원회에서 선거를 통해 선발하고, 이사장도 이사들 가운데 선발하되, 5년 單任으로 하였다. 단, 補缺임원의 임기는 전임자가 남은 임기 동안 대행했다. 이사장은 본회의 대표로서 일체의 회계와 사무를 집행하고, 事故시에는 그가 지정한 이사가 代理하였다. 또한, 사업수행에 필요한 경우 顧問을 둘 수 있는데, 고문에게 의향을 물어 이사장이 위촉하였다.

이처럼 대성문우회는 회원들의 기부에 의해 운영되었으며 발기인의 면면처럼 유림의 대표들이 대거 참여하였다. 그런 만큼 지방 유림사회에 미치는 영향력이 컸을 것으로 짐작된다. 이사장은 본회의 대표이자, 대외업무가 많은 자리였으므로 가능한 명망과 권력을 가진 자를 추천하였다. 이사장을 통해 일제의 간섭을 배제하려는 의도로 보인다. 그런 점에서 초대 이사장 민건식은 조선인이면서 일본의 작위를 갖고 있었으며 언론인이자, 기업가였기에 조건에 부합했던 것이다. 이후 이사장에 취임한 자가 옥산서원에 통문을 보내온 육군중장 어담이었다. 이사장의 임기가 5년이었기에, 1936년에 취임한 것으로 짐작된다. 어담 역시 조선인으로서 軍내에서 고위직에 있었기에 선임된 것으로 짐작된다. 당시는 중일전쟁을 앞두고 전운이 고조되는 가운데 군부의 위상이 높았던 시기였기에 무관을 이사장으로 선출한 것으로 보인다.

『친일반민족행위진상규명 보고서』, 친일반민족행위진상규명위원회, 친일반민족행위진상규명위원회, 2009

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 경상북도, 1991

大成文友會, 1931

하창환,이수환