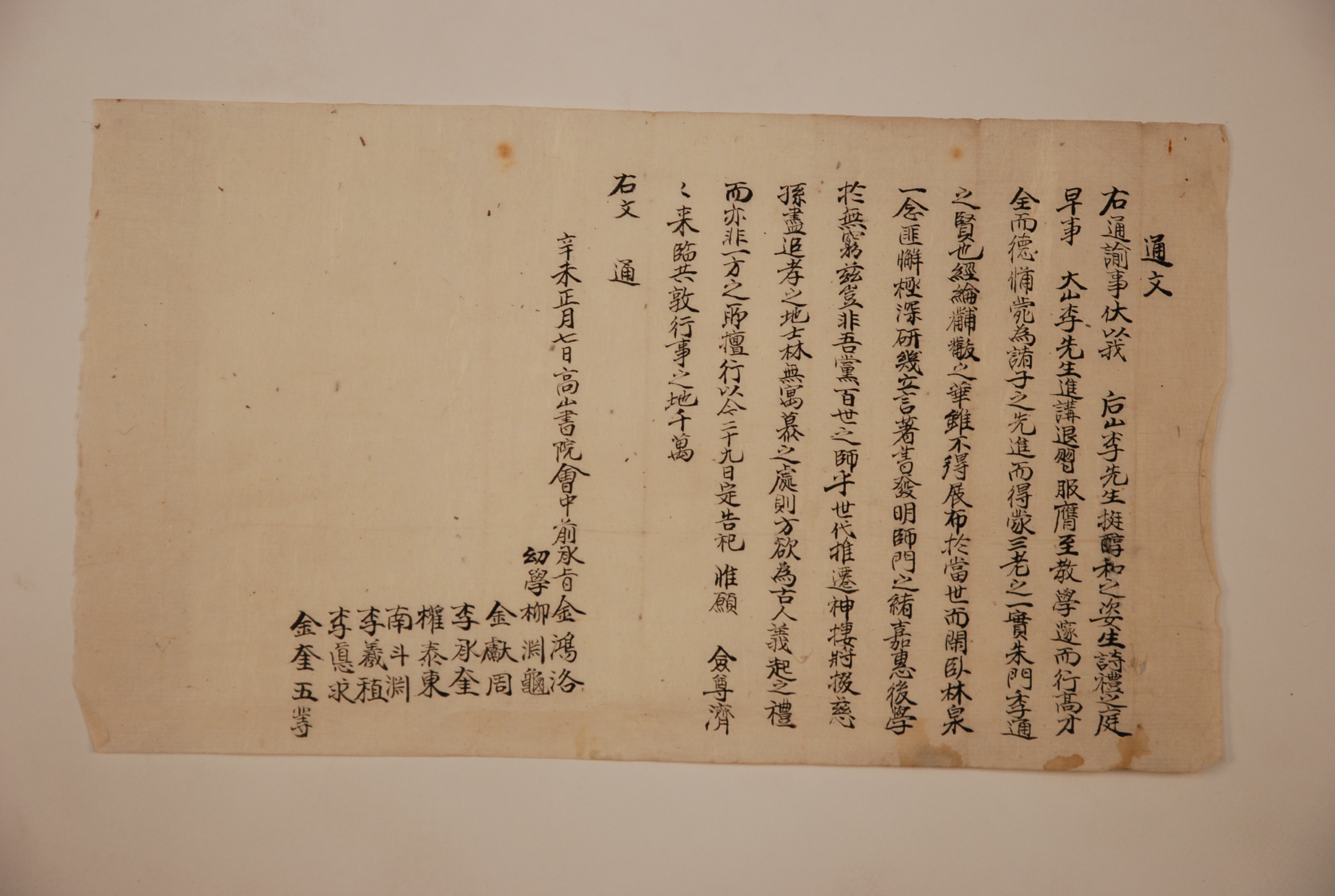

1931년 고산서원(高山書院) 통문(通文)

이 통문은 1931년 1월 7일 고산서원에서 보낸 것으로 그 내용은 후산 이종수를 배향한다는 것이다. 이 통문에서 말하는 이종수는 안동출신으로 19세에 대산 이상정과 그의 아우 소산 이광정의 문하에 들어가 43년 동안 학문을 연마하였다. 그리고 이상정은 자신들의 뒤를 잇는다는 의미로 이종수의 호를 ‘후산’이라고 지어주었고, 이종수 또한 그들의 뒤를 잇는 사람으로 자처하였다. 본 통문에서 이종수가 “일찍이 대산 이상정을 모시고 나아가면 배우고 물러나면 그 배운 것을 익혀서 지극한 가르침을 늘 마음에 두고 잊지 않았다.”는 것은 이 같은 사실을 두고 말하는 것이다. 이종수는 이상정이 세상을 떠난 뒤 스승이 주도했던 『주서강록간보』를 교정하고 보완하여 간행하는데 가장 큰 공헌을 하였다. 이 통문에서 이종수를 주자의 문인 가운데 채원정과 같은 현인이 되었다고 하는 것은 이와 연관된 것이다. 다시 말해서 채원정이 주자의 문인으로 들어가 공부하며 주자의 이학사상을 계승 발전시켜 세상에 드러나도록 한 것처럼 이종수는 이상정이 평소 간행하고 싶어 했던 『주서강록간보』를 그의 사후에 잘 정리하고 보완하여 세상에 빛을 보도록 했다는 것이다. 그 밖에 이종수는 여러 저작을 남겼는데, 본 통문에서는 이를 두고 스승의 학문적 단서를 발명하여 후학에 끼친 은혜가 무궁하다고 하였다. 그래서 이종수는 동암 유장원과 천사 김종덕과 함께 이상정 문하의 가장 빼어난 제자들 가리키는 ‘호문삼로’ 중의 한 사람으로 불리게 되었다고 이 통문은 칭송했다.

그런데 이종수는 유림에서 배향하는 곳이 없었다. 이 통문이 발행되던 1918년은 아마도 이종수의 봉사가 끝나는 시점에 도달했던 것으로 짐작이 된다. 본 통문에서 “세월이 흘러 그를 모시던 제사를 후손들이 거두려한다.”고 하는 것은 이러한 사정을 이야기한 것으로 보인다. 그래서 이상정을 배향하던 고산서원에서 추배하는 일을 추진하고 나섰던 것이다. 그러나 이종수는 기존의 서원에 배향될 인물로는 충분한 자격을 갖춘 사람이라고 할 수 없었다. 적어도 서원에 제향이 되기 위해서는 도학적 연원과 학문종사로서의 자격뿐만 아니라 나라에 대한 공적과 충절인 등의 조건을 갖추어야 하기 때문이다. 그런데 이 통문에서도 지적하는 것처럼 이종수는 벼슬하거나 경륜을 펼쳐 대외적으로 보일 수 있는 공적은 전무하고 단지 학문적 업적만이 있을 뿐이다. 그래서 이 통문은 이종수를 배향하는 일을 “의기지례”라는 말로 그 타당성을 주장하고 있다. 이 말은 『예기』에 나오는 것으로 예의 실질은 의에 있기 때문에 비록 예문에 없는 것이라고 하더라도 의에 맞으면 새로운 예를 만들 수 있다는 뜻이다. 그런데 고산서원의 이러한 제안은 유림으로부터 호응을 받지 못한 것으로 여겨진다. 이종수의 배향을 발의한 고산서원에는 현재 이상정과 이광정만을 배향하고 있고, 다른 어떤 院祠에서도 이종수를 배향하고 있지 않다. 그리고 이 통문을 읽어보면 그 글이 형식적인 면에 있어 잘 갖추어져 있지 않다는 느낌을 갖게 한다. 이것을 보면 이종수의 배향은 오랜 시간을 두고 찬찬히 계획되고 여러 사람에 의해 면밀히 검토된 것이 아니라는 느낌을 갖게 한다.

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원, 경상북도, 2009

『안동시사』, 안동시, 안동시사편찬위원회, 1999

하창환,이수환