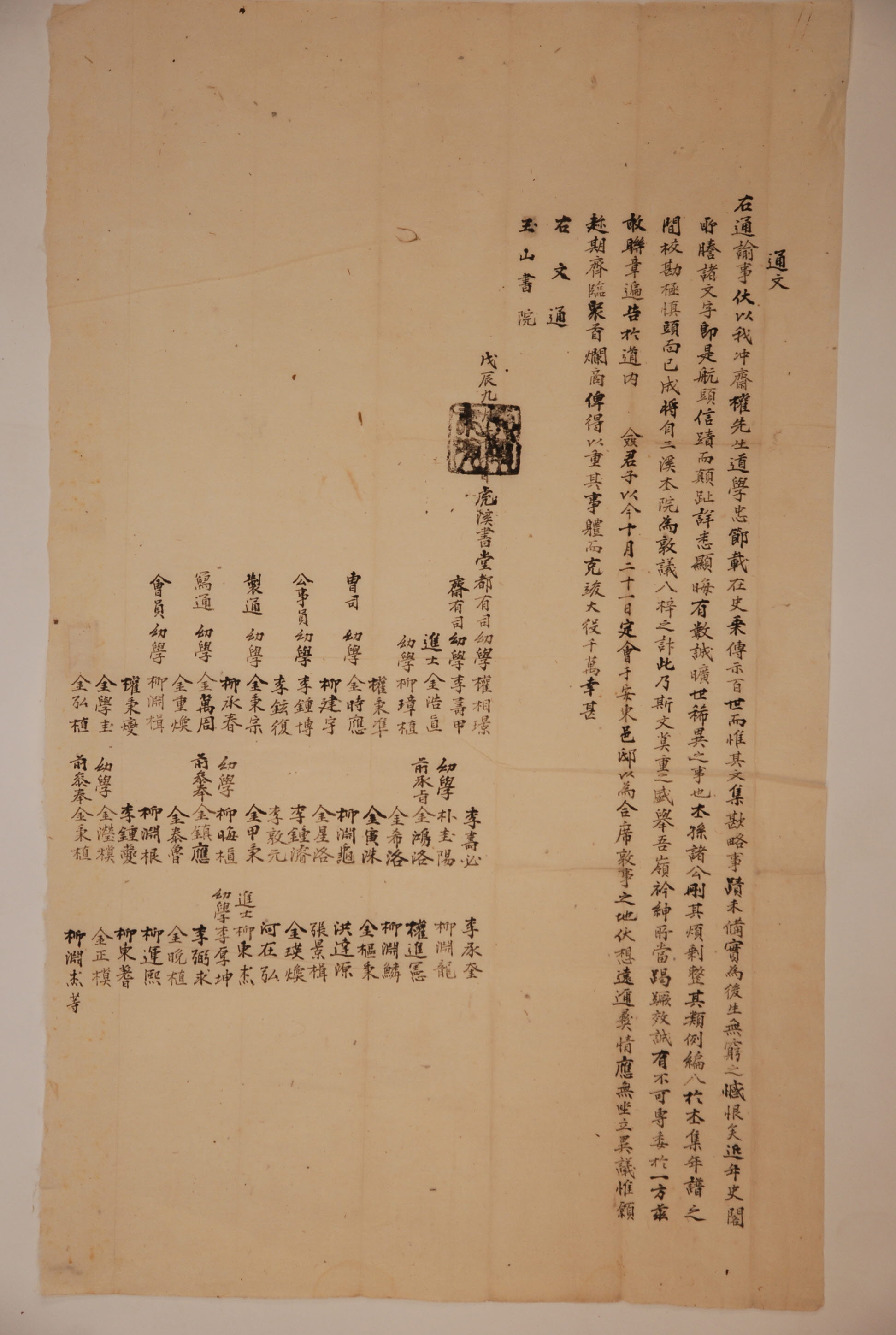

1928년 安東 虎溪書堂 都會에서 冲齋 權橃의 文集 重刊을 논의하기 위한 회의 날을 정하고, 이에 玉山書院 유생들의 참여를 요청하는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 안동 호계서당에서 儒會를 개최한 후 충재 권선생의 문집 중간에 따른 여러 異論들과 부조 등에 관한 일로 10월 21일에 안동읍에서 회의를 하니 옥산서원에도 참석해 줄 것을 요청하는 글이다. 통문의 내용을 보면, 다음과 같다. 冲齋 權橃의 道學과 忠節이 역사(실록)에 기록되어 전해져 보이는 것이 오래 되었지만, 오직 그의 문집에는 아쉽게도 간략한 史蹟도 갖춰지지 않았다. 실로 후생들의 무궁한 憾恨이다. 근년에 史閣에 있는 여러 文字를 본 즉, 이는 齊 明帝때에 姚方興이라는 사람이 『古文尙書』를 大航頭에서 발견하여 바쳤던 것과 같이 믿을 만한 자취이다. 처음부터 끝까지 내용을 자세히 살펴서, 밝음과 어두움까지 들어 자세하게 말하고 있으니, 세상에 드문 희귀한 일이다. 本孫과 여러 사람들이 그 번잡한 것을 깍고 남은 그것은 같거나 비슷한 것끼리 정리하여, 本集과 年譜의 사이에 편입하였는데 校勘을 매우 신중히 하였다. 문집[頭面]이 이미 완성되어서 장차 삼계서원에서 목판으로 제작하려는 계획을 힘써 의논하기로 했다. 이는 곧 斯文의 막중하고 큰 계획으로 우리 嶺南의 矜紳으로서 정성을 다하는 것이 마땅한 것이며, 어느 한쪽에서 전적으로 담당하는 것은 옳지 않음이 있다. 이에 감히 문장을 엮어서 道內 僉君子들에게 두루 알리는 것은 이번 10월 21일로 모임을 정했으니, 안동읍에서 함께 자리하여 돈독히 하는 장소가 되도록 하자. 엎드려 생각건대 멀고 가까운 곳에서 떳떳한 뜻에 대응해 다른 의견이 일어나는 것은 예의가 아니다. 오직 원하건대 기한을 쫓아 모두가 자리하여 머리를 맞대고 충분히 의논하여, 그 事體가 능히 마칠 수 있다면 천만 다행이겠다.

이처럼 본 통문은 충재 권벌의 문집 重刊에 대한 논의 과정을 나타내고 있다. 『충재집』은 1671년 처음 발간된 이래로 1705년과 1752년에 詩文, 日記 등을 보완·改修하여 重刊하였다. 이후 實錄과 교유인의 年譜 등을 참고하여 增補한 후 1930년에 다시 重刊하였다. 이 통문에서 논의되는 내용은 1930년에 발간된 四刊本에 대한 것이다. 통문에서는 본손과 여러 유생들이 이미 자료를 수습하고 교감하여 문집을 완성해 둔 상태임을 알려 준다. 그러나 문집 증보를 하면서 일부 改修한 부분에 대하여 다른 異論이 일어나고, 또한 문집 발간을 위한 목판제작에 막대한 물력이 소용되므로 이에 대한 논의와 협조를 요청하기 위해 儒會를 제안하고 있다. 다른 의견에 대해 정확히 알 수는 없다. 하지만, 후일 이 중간본으로 인해 도산서원을 중심으로 한 유림들과 삼계서원을 중심으로 한 충재 본손 사이에 퇴계의 ‘諱’를 사용한 것에 대한 文字是非가 발생했다는 점에서 당시에도 같은 이유로 분쟁이 있었음을 짐작할 수 있다.

현재 곳곳에 散在한 자료를 종합하여『충재집』重刊에 따른 是非 발생 및 그 경과를 살펴보면 다음과 같다. 1928년 호계서당 통문은 시비가 발생하기 이전의 상황을 확인하는데 도움이 된다. 즉, 권벌에 대하여 기록된 사실이 실록에 많이 있지만, 그의 문집에는 모두 실리지 못하고 오랜 세월동안 전해져 왔다. 그래서 후손들이 實錄에서 발췌한 啓辭 24편 및 疏ㆍ箚ㆍ奏議와 私藏에서 얻은 咏歸詩 1편, 或人書 1편, 邊公墓誌를 本集에 增編하고, 實錄과 交遊人의 年譜 등에서 새로운 사실을 종합하여 年譜를 增補하였다. 이때 本孫과 여러 선비들이 참여하여 자료를 발췌하고 교감을 하였다. 이를 주도한 자는 당시 풍산읍 오미동에 살았던 金鼎燮의 일기에 의하면, 酉谷의 門長인 權相璟이었다. 권상경은 1928년 통문을 발의한 호계서당의 都有司이기도 하였다. 권상경 등은 문집 중간에 따른 異論의 발발과 목판 제작에 따른 비용을 충당할 목적으로 1928년 10월 21일에 안동에서 모여 논의하자고 제안하였던 것이다. 주목되는 것은 통문을 발의한 곳이 虎派의 중심처인 虎溪書堂이라는 것과 연명한 자들의 면면을 보면, 충재의 후손인 安東權氏 외에도 義城金氏, 全州柳氏 등 虎派를 대표하는 가문의 적극적인 참여와 固城李氏, 韓山李氏, 安東張氏 등의 호파에 속하는 가문들뿐이라는 점이다. 이는『충재집』중간에 호론계의 적극적인 지원이 있었음을 알려준다. 당시의 안동지역은 19세기 말에 재발하였던 屛虎是非에 대한 결론이 나지 않은 상태로 양분되어 있었으며, 퇴계의 후손인 진성이씨만 중립을 지킬 수 있을 정도로 심각한 대립 양상을 보였다. 결과적으로 1928년 10월 21일의 道會에 참석한 자들의 면면과 논의의 결과에 대해서는 알 수 없다.

그러나 1931년 3월 26일 삼계서당에서 英陽鄕校로 보낸 통문에서 “…『충재집』을 중간하면서 부록편에 있는 ‘退溪李先生’ 이란 諱字를 고치는 것에 대하여 온당치 못한 바가 있기에 三溪書堂 道會에서 이에 대한 문제를 발의하여 의논 하였다. 당시 자리에 참석했던 퇴계의 本孫 및 수많은 양반들이 모두 이에 찬성하였다.… 이러한 논의를 거친 후 1년 정도가 지나서 문집을 간행하기 위해 本府에서 허가를 받고, 三溪書堂에서 爬錄한 후 板에 글자를 새길 때까지 유림들 각각의 정성과 재물의 부조가 있었지만 결코 ‘退溪 李滉’라 한 것이 온당치 못하다는 말을 듣지 못하였다”고 하였다. 이는 1928년 10월의 안동 도회가 있은 후 이듬해인 1929년 某月에 삼계서당에서 재차 道會가 열렸음을 알려준다.

1929년의 도회에서는 퇴계의 본손과 참석했던 모든 이들이 문제가 되었던 퇴계의 諱字를 고치는 것에 동의하였다고 했다. 이후 1년이 지난 1930년부터 유림들의 부조로 목판이 만들어졌지만, 그 과정에서도 아무런 문제가 없었다고 했다. 그러나, 도산서원에 소장된 『汾李辨誣事變日錄』에 실린 1930년 8월 11일자 通章에는 이와는 다른 의견이 있다. 이 통장은 봉화의 사족들이 도산서원으로 보내온 것으로, 『충재집』의 중간을 논의하는 자리에서 충재의 후손들과 사림들간에 퇴계의 諱字를 改書하는 與否를 두고 심각한 대립이 있었음을 알리고 있다. 그러나 이를 고치고자 하는 本孫들의 뜻이 강하여 결과적으로 문집은 퇴계의 諱字를 고치는 것으로 결론이 났고, 이에 改本에 주력하여 목판에 새겨 인쇄하기로 했다면서 이를 막지 못한 자신들의 죄를 청하였다. 이 통장이 도래한 후 도산서원에서는 수차례에 걸쳐 삼계서원에 퇴계의 휘자를 改書하는 일이 부당하다는 내용의 글을 보냈던 것으로 보인다. 그럼에도 충재의 본손 일파는 강경하게 일을 추진하여 결국 1930년 11월 1일 문집을 발행하였다. 그러나 간행된 문집의 頒秩에는 개서 반대파들의 강력한 반발로 난관에 부딪치게 되었다.

改書를 반대하는 유림들은 1931년 3월 11일 하회의 萬松亭에서 道會를 열어 충재 본손들의 행위에 대한 죄를 엄히 통지하여 문책하기로 결의하였다. 당시의 사정에 대하여 金鼎燮은 그의 日錄에서 “대체로 이 사건은 酉谷의 門長 權相璟씨가 홀로 그것을 주관하고 그 아래에 겨우 몇 사람 정도만 가담했던 것인데, 全 가문에서 반대했기 때문에 宣城(예안)[退溪本孫]에서는 애당초 허락할 뜻을 보였으나 결국 공격하여 한 사람도 남김없이 크게 깨졌고, 책 數秩을 頒呈하지 못하게 된 것이니 매우 탄식스럽다”고 하였다.

이상을 정리하면, 『충재집』중간은 처음에 다른 異論이 있었지만, 도회를 통해 이를 풀어나가려는 노력이 있었다. 안동과 봉화에서 개최된 도회는 虎派가 일을 주도하면서 별다른 이견없이 일의 추진이 이루어졌는데, 여기에는 문제의 핵심이 되는 퇴계의 諱字 개서에 대해 퇴계 본손의 허락이 컸던 것으로 짐작된다. 그러나 이를 반대하던 봉화의 유림들이 도산서원에 해당 문제를 제기함으로써 본손을 제외한 진성이씨들과 屛派의 격렬한 반대에 직면하게 되었다. 이후 양측은 자신들에게 유리한 여론을 만들기 위하여 통문과 도회를 통한 격론을 벌이게 된 것이다. 실제, 삼계서원에서는 하회 도회에서 改書를 반대하는 내용의 통문을 보내오자, 같은 해 3월 26일 통문을 발의하여 문집 중간의 改書는 자신들의 독단적인 뜻이 아니며 도회를 통해 결의된 내용임을 밝혔다. 그 후 다른 문집에서도 퇴계의 諱字를 고친 사실과 이러한 일들에 대한 일관된 규정이 없는 것을 말하며 자신들이 改書한 이번 일이 의리에 크게 어긋나는 것이 아니라고 하였다. 그렇기에 板을 찍어서 세상에 반포하는 것이 불가하다고 하는 것은 부당하다고 항변하였다.

『충재집』에 퇴계 諱字를 改書한 문제는 점차 안동권씨와 진성이씨, 병파와 호파간의 감정적 문제로 커져가는 양상이 되어 갔다. 김정섭 일록의 3월 29일자 기사에는 “『충재집』의 중간한 부록에 退陶先生의 諱를 적은 일은 그 문중들(안동권씨, 진성이씨)끼리 스스로 서로 험담하고 공격하여, 문중 밖의 인물을 초빙해 의논할 수밖에 없다. 이달 11일에 하회의 奠會에서 통문을 내어 엄격하게 문책했고, 오늘 또 枝洞의 雲川[金涌] 緬禮 때 道會에서 또한 통문을 내어 앞으로 다음달 (4월) 4일에 三溪書院에서 일제히 모이기로 했다고 한다”고 하였다. 병파의 주도로 하회에서 도회를 개최한 후 충재 본손들을 문책하는 통문을 내자, 호파에서도 김용의 移葬시 도회에 참석했던 인물들이 주도하여 삼계서원에서의 도회를 발의한 것이다. 이때의 도회에 참석한 자들은 대체로 호파에 속한 자들이었을 것이다. 이는 병파에 속하는 김정섭이 직접 참석하지 않고, 그러한 사실을 듣고만 있었던 점에서도 알 수 있다. 뿐만 아니라 1931년에 그가 도산서원 上有司를 역임하고 있었다는 점에서 이 시기 병파들의 진성이씨 지지는 필연적이었다고 볼 수 있다. 결국, 4월 4일 삼계서원 도회는 改書를 지지하는 자들의 모임이었을 것으로 짐작이 되지만, 구체적인 상황은 알 수 없다.

이후의 경과는 1931년 6월 4일자 『동아일보』의 “慶北儒林에게 一言함” 이라는 기사를 통해 대략 알 수 있다. 즉, 改書를 찬성하는 新派와 반대하는 舊派간에 骨肉戰이 전개되었으며, 이 소식을 접한 도산서원 유생들이 분개하여 여러 가지 방법으로 각 지역 유림들을 격동하여 道會를 소집하였다고 한다. 기사 이후의 결과에 대해서는 알 수 없다. 그러나 이상의 과정을 보았을 때 대외적으로 도산서원과 삼계서원 내지 진성이씨와 안동권씨들의 대립에 대한 우려와 질타 속에 양측의 自省을 촉구하는 여론이 커져갔다.

자료적 가치

18세기 이후 영남지역 향촌사회내 갈등은 향론의 분열에 따른 씨족과 문중을 중심으로 한 유림간의 대립이 크게 작용하였다. 이러한 유림간의 각종 향전의 내용은 주로 書院·祠宇의 配享, 追享, 위패의 위차문제 및 先祖의 학통과 師友淵源문제, 문집간행과 文字是非 등을 두고 씨족·학파·문중 간에 야기되는 우열 경쟁이었다. 향촌사회에서의 이러한 향전은 재지사족간에는 일반적인 현상인데 특히 영남에서는 19세기 이후 더욱 격화되었다. 즉 19세기 중엽이후 영남 내 班村을 형성하고 있는 곳은 정도의 차이가 있지만 크고 작은 시비와 갈등이 있었다. 향촌내 사족간의 갈등은 문중간 뿐만 아니라 문중 내에서도 系派간으로 세분되면서 더욱 심각하게 전개되었다. 영남의 사족들은 道內와 鄕內의 공동의 이해가 걸린 문제에는 공동보조를 취하였지만, 한편으로는 각 가문의 이해가 상충되는 문제에 대해서는 院祠나 鄕校를 기반으로 하여 향론을 결집시켰던 것이다. 결국 이러한 갈등은 일제강점기에 들어와서도 수그러들 기미가 없었다. 특히, 안동지역에서는 19세기 말부터 진행되고 있었던 屛虎是非와 聾巖 李賢輔의 후손인 永川李氏와 진성이씨간의 문자시비, 충재 권벌의 후손인 안동권씨와 진성이씨간의 문자시비 등의 크고 작은 是非가 계속 있었던 것이다. 이런 점에서 본 통문은 안동권씨와 진성이씨간에 있었던 시비가 본격화되기 이전의 상황을 알려주는 자료로서 당시 鄕戰의 양상을 이해하는데 도움을 준다.

『충재집』은 1671년, 1705년, 1752년, 1930년의 총 4차례 간행되었다. 권벌의 詩文은 사화와 병란으로 대부분 흩어지거나 빠져서 사후 120여 년이 지나서야 후손 權霂ㆍ權濡 등이 金秋吉ㆍ南亨會와 함께 傳誦되는 것과 家藏日記에서 약간 편의 詩文을 수집하여 本集을 만들었다. 이후, 이미 撰定된 年譜를 권수에 두고 조정의 褒錫之典과 後賢의 讚慕한 詩篇을 附錄으로 엮고, 洪汝河의 序文을 받아 1671년 삼계서원에서 2권 1책의 木板本으로 간행하였다. 이 초간본은 전하지 않고 1681년 허목이 쓴 「讀權忠定公逸稿」를 권수에 追刻하여 간행한 후쇄본이 있다. 그 후 李棟完과 후손 權斗經이 초간시에 빠진 詩文을 추가로 넣어서 『拾遺』를 만들고, 附錄을 增補ㆍ산삭하고 訛誤와 編次를 바로잡아 현손 權斗寅의 識를 붙여 1705년에 4권 2책의 목판본으로 간행하였다. 특히 權斗經이 지은 『交遊錄』은 저자와 교유한 61명의 略傳으로 중간본에만 실려 있다. 그 후 6대손 權萬이 遺稿와 家藏本 「冲齋日記」를 11권으로 편차하여 李光庭과 함께 간행하려 했으나 뜻을 이루지 못하고 사망하였다. 이에 후손 權薲이 여러 宗人과 함께 權萬이 손수 편집한 日記를 대조ㆍ토론하고 아울러 士友의 의론을 채집하여, 李光庭의 序를 받아 1752년에 9권 5책의 목판본으로 간행하였다. 그 후 實錄에서 발췌한 啓辭 24편 및 疏ㆍ箚ㆍ奏議와 私藏에서 얻은 咏歸詩 1편, 或人書 1편, 邊公墓誌를 本集에 增編하고, 實錄과 交遊人의 年譜 등에서 새로운 사실을 종합하여 年譜를 증보하여 1930년 奉化 三溪書院에서 10권 6책의 목판본으로 간행하였다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『嶺南學派의 形成과 展開』, 이수건, 일조각, 1995

『冲齋集』, 권벌, 여강출판사, 1985

『慶北鄕校資料集成(1)』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

이병훈,이수환