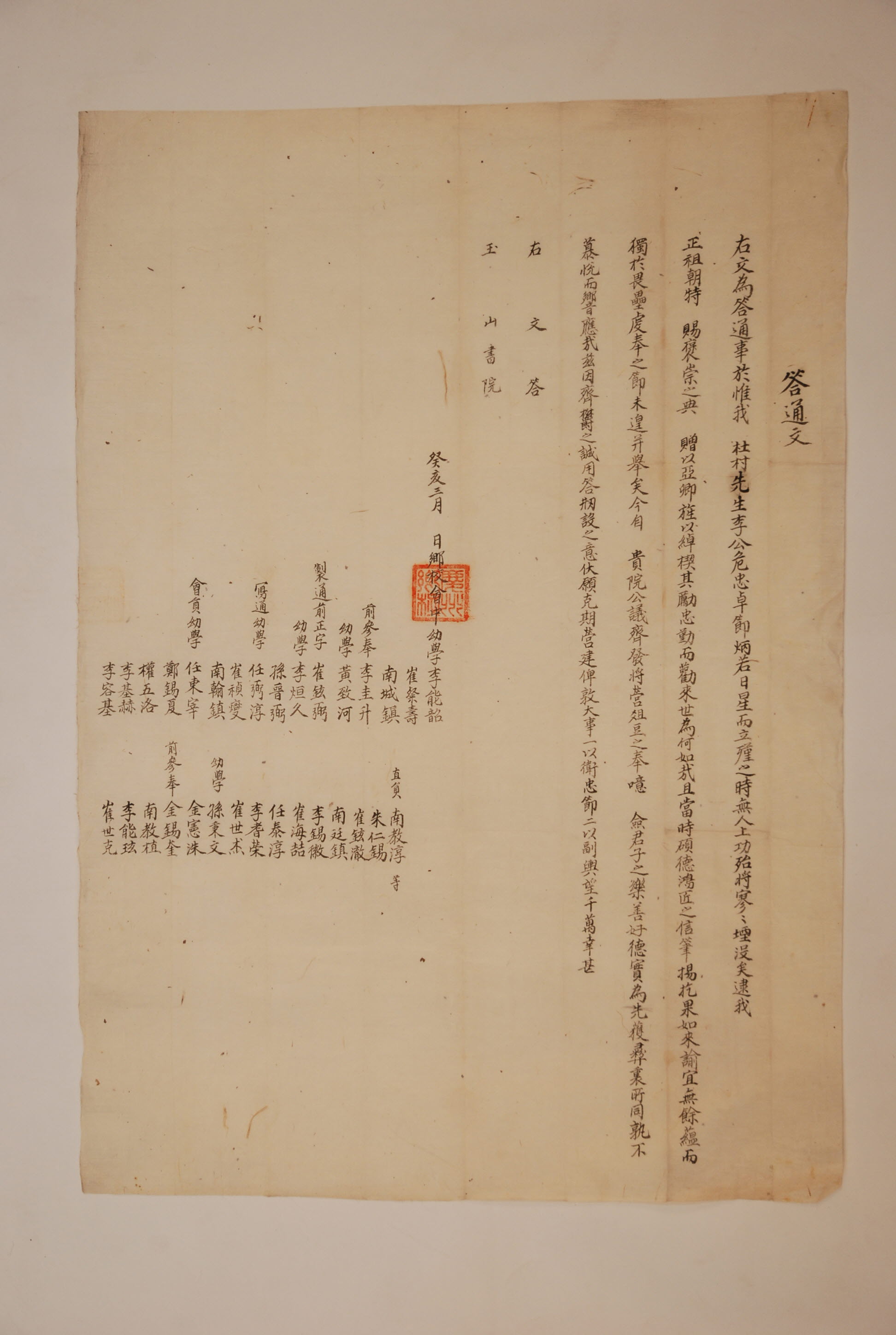

1923년 경주향교(慶州鄕校) 답통문(答通文)

이 통문은 1923년 3월 경주향교에서 옥산서원으로 보낸 것이며, 그 내용은 옥산서원에서 두촌 이팽수를 추모할 재실을 건립하자는 제안에 대해 답변한 것이다. 이 통문에서 말하는 이팽수는 임진왜란 때 의병장으로 활약한 인물이다. 그는 임진왜란이 일어나자 의병을 모아 홍천 등지에서 적을 무찌르고, 6월에는 경주를 탈환하기 위해 의병들의 문천회맹에 참가하여 왜병에 맞서 싸워 상당한 공로를 세웠다. 그 후 이팽수는 무과에 급제하여 복병장으로 울산 서생포의 방어를 담당하였었다. 하지만 왜군의 막대한 군사력을 끝내 극복하지 못하고 33세의 나이로 순국하였다. 이런 그의 공적은 그가 세상을 떠난 지 200년 가까이 되는 1783년(정조 7)때였다. 이 통문에서 이팽수가 세상을 떠날 때 그의 공로를 상신하는 사람이 없어 쓸쓸히 묻힐 뻔했다는 것은 이것을 두고 말하는 것이다. 하지만 이 통문에서도 말하는 것처럼 정조는 그를 가선대부병조참판으로 추증하고, 표충각을 세워 그의 공로를 드러나게 하였다. 그리고 이팽수의 공로는 본 통문에서 말하는 것처럼 채제공, 권상일, 이헌경, 이헌락, 홍량호, 김상집, 정존람 등 당시의 기라성 같은 인물들의 묘갈명, 묘지명, 초혼사, 초혼묘시, 정려기, 정려비문 등에 기록되어 있다. 이 통문은 이처럼 공적이 뚜렷한 이팽수를 추모할 재실을 건립하자고 옥산서원이 경주 일원의 교원에 제안했다는 것을 보여준다. 그리고 그 제안은 이듬해인 1924년에 안강읍 산대리에 덕산서사라는 재실로 결실을 보았다.

그런데 우리가 여기서 한 가지 눈여겨보아야 할 것은 어떻게 제안과 동시에 그 실천이 이루어질 수 있었느냐 하는 것이다. 사실 객관적인 측면에서 보면 이팽수는 옥산서원에서 재실의 건립을 제안할 만한 인물이 되기에 부족하다. 물론 옥산서원이 있는 안강읍은 이팽수의 본관인 청안이씨의 세거지이기는 하지만, 그곳의 향권은 이언적의 후손인 여강이씨와 손중돈의 후손인 경주손씨이 가지고 있었다. 그리고 이팽수의 업적이 뚜렷하기는 하지만, 이미 경주에는 학문적으로나 공적에 있어 그를 능가하는 여러 인물들이 배향되고 있어 또다시 그를 제향해야 할 별다른 이유가 있는 것은 아니었다. 이 같은 상황에서 옥산서원이 먼저 나서서 그의 재실을 건립할 것을 제안하고, 그 제안과 동시에 실천에 옮겨졌다는 것은 또 다른 이유가 있었다고 해야 할 것이다. 그 이유는 현실적인 요구와 필요에 의한 것으로 보인다. 다시 말해서 이팽수를 추모할 재실을 건립하자고 제안한 1923년은 기미년 만세운동이 일어난 지가 4년 가까이 흐른 뒤이다. 이 만세운동이 좌절되면서 점차 일제의 식민지가 고착화되어가는 상황이었다. 이러한 현실을 타개하기 위해서는 독립에 대한 열망을 다시 불러일으켜야 했다. 그 방안으로 옥산서원에서는 이팽수를 이 시점에서 다시 살려내는 것을 채택하였다. 그는 사람들에게 잊힌 과거를 되살려줄 뿐만 아니라 현실에서 지향해야 할 행동방향을 제시할 것이기 때문이었다. 이것을 보면 당시 새롭게 건립되거나 복원이 되는 많은 원사들 중에는 단순히 일족의 단합과 그 위세의 과시를 위해서가 아니라, 현실의 요구와 필요, 그리고 기여를 위해 건립되기도 하였다는 것을 알 수 있다.

하창환,이수환