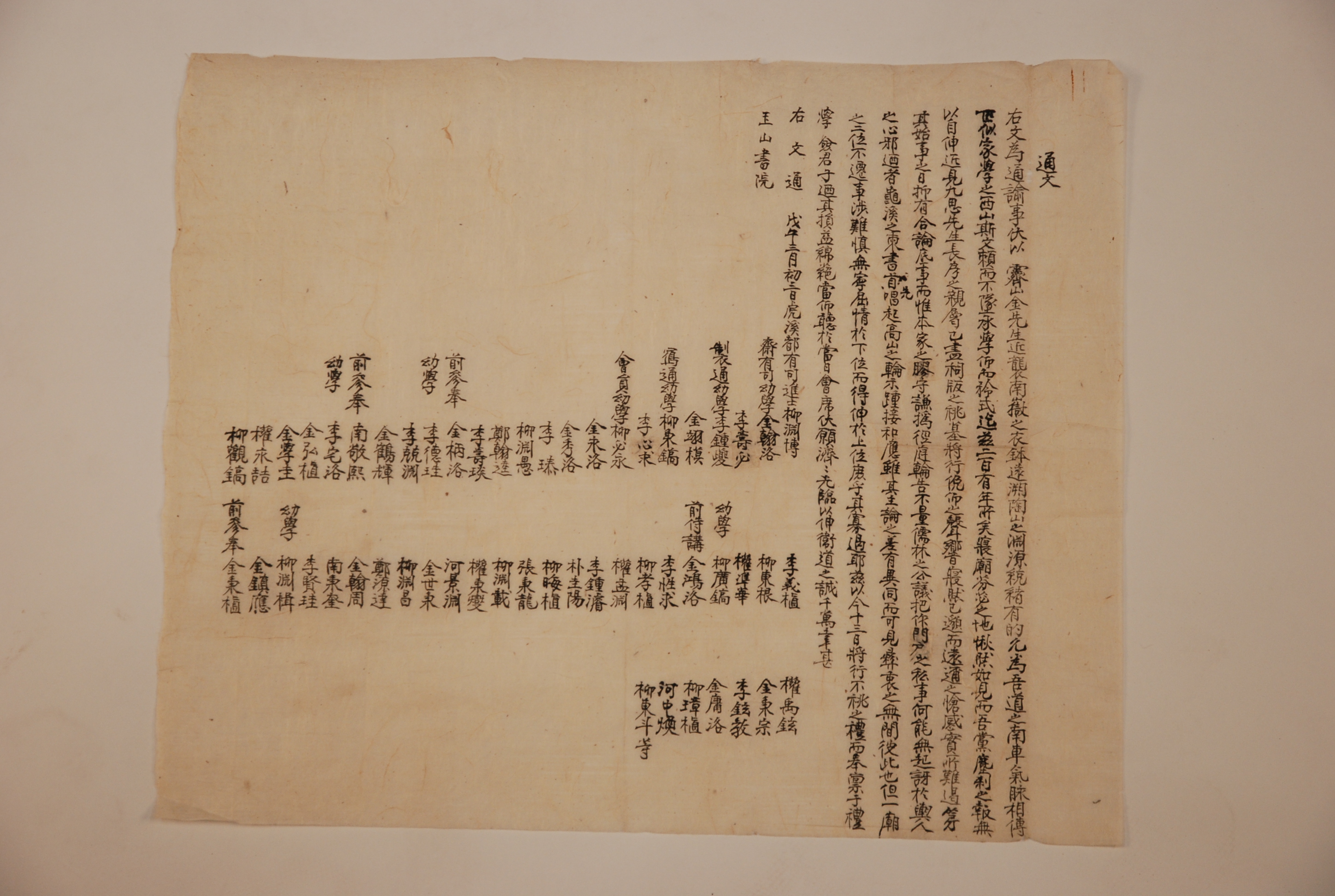

1918년 3월 3일, 虎溪書院에서 金聖鐸의 不遷位 祭禮를 거행하니 참석해 달라며 玉山書院에 보낸 通文

[

내용 및 특징

]

이 통문은 1918년 3월 3일 虎溪書院에서 玉山書院에 보낸 것으로, 그 내용은 霽山 金聖鐸의 不遷位 祭禮를 거행하니 참석해 달라는 것이다. 이 통문에 따르면 김성탁의 학문은 가까이로는 南嶽 金復一의 衣鉢을 물려받았으며, 멀리로는 退溪에게까지 그 연원이 거슬러 올라간다고 한다. 그 이어짐이 분명함은 우리 도학의 나침판이 되고, 그 맥락의 서로 전함은 家學의 귀착지와 같아 우리 儒學이 그의 학문에 힘입어 무너지지 않고, 그가 이은 학문을 우러러 모범으로 삼은지가 지금까지 200여 년이 되었다며 김성탁의 학문적 연원과 계승이 정통임을 거듭 강조하였다. 그러나 그를 모시는 사당을 가만히 바라보면 우리들이 현세에서 보답함이 없다는 것을 알 수 있다. 그의 아들인 九思堂 金樂行이 손수 지은 사당의 신주는 이미 다하여 장차 받들어 모시는 의식을 행하고자 하나 이미 아득하여 보는 사람들은 모두 서글픈 감정을 막을 수 없다고 하며 그에 대한 祭享의 마땅함을 강조하였다. 그런데 김성탁을 제향하는 일을 할 때 의론을 합해야 할 일, 즉 한 사당에 두 선현을 모실 때 생기는 位次에 대해 타협을 해야 하는데 그의 본가에서 완고하게 버티어 차이가 많았다고 한다. 이러한 태도는 유림의 公議를 헤아리지 못하고 가문의 사사로운 일을 가지고 하는 것이라 여러 사람의 마음에 의아심을 불러일으킨다고 이 통문은 안타까워하였다. 이에 대한 방안으로 龜溪書院에서 쓴 편지로 먼저 분위기를 이끌고, 高山書院에서 이를 돌려가며 보여서 서로 호응하게 하는 것을 제시했다. 이렇게 한다면 그 주된 의론의 차이에 같고 다름이 있겠지만, 선조를 사모하는 타고난 성품에는 서로 간에 차이가 없음을 알게 될 것이라고 이 통문은 낙관하였다. 그러면서 또한 하나의 사당에 두 사람의 신주를 모시는 일은 어렵게 생각하고 신중히 해야 하는데, 정녕 아랫자리에서 뜻이 굴복을 당함이 없이 윗자리에서 뜻이 펼쳐져야 허물이 적을 것인가 하고 일을 처리에 있어 어려움을 토로하였다. 이러한 어려움에도 오는 13일, 즉 1918년 3월 13일에 김성탁의 불천위 제례를 거행할 것이라고 통고하였다. 그리고 이 자리에서 位次가 상황에 맞도록 조정된 까닭을 참석한 사람들은 듣게 될 것이니, 많이들 참석하여 도리를 수호하는 정성을 펼칠 수 있도록 하면 고맙겠다는 말로 이 통문은 끝을 맺는다.

이 통문에서 말하는 김성탁은 鶴峯 金誠一의 다섯 형제 가운데 맏형인 藥峯 金克一의 五代孫이다. 이 통문의 서두에서 김성탁이 남악 김복일의 의발을 물려받았다고 하는 것은 김복일이 김성일의 아우로 그의 집안 어른이라는 것과 가학이 그에게로 이어졌다는 것을 의미하는 것이다. 이처럼 가학으로 학문의 기초를 닦은 김성탁은 17세 때 葛菴 李玄逸에게 나아가 본격적인 道學을 공부하게 되었다. 제산은 갈암을 퇴계의 학문을 계승한 선현으로 백년 만에 한 사람도 나오기 어려운 大賢眞儒라 하여 대단히 추앙하였다. 갈암 또한 만년에 얻은 제자였지만 제산을 특별히 촉망하였다. 하지만 제산이 21세 때 갈암이 세상을 떠났다. 의지할 곳을 잃어 애통해 하던 제산은 갈암의 학문을 계승한 그의 아들 密庵 李栽를 존경하고 의지하며 학문을 연마하였다. 본 통문에서 제산의 학문이 퇴계에게까지 그 연원이 거슬러 올라간다고 한 것은 이 같은 사실을 두고 하는 말이다. 제산은 비록 벼슬에는 나아가지 않았으나 학문으로 이름이 널리 알려졌다. 그래서 제산이 44세가 되던 해에 少論系 인물로 서울에서 대대로 살아온 御使 朴文秀가 영남에 이르게 되자 그를 찾아왔으며, 영조 또한 제산의 인물됨을 들어서 익히 알고 있었다. 그리고 李麟佐의 난이 일어나자 제산은 의병을 일으키고, 倡義所에서 檄文을 지어 각 지역의 儒門에 의병에 가담할 것을 적극 권하였다. 이때의 공로로 按覈使 吳光運, 御使 李潝, 그리고 監司 趙顯命 등의 추천으로 거듭 벼슬이 내려졌으나 나아가지 않았다. 그 뒤 제산이 52세가 되던 1734년(영조 10)에 과거에 급제하여 벼슬길에 올랐다. 제산은 그로부터 3년 뒤인 1737년(영조 13)에 弘文館副修撰에 이어 校理에 임명되는 등 빠른 승진을 보이자 李海老와 申櫶 등이 疏를 올려 그를 誣告하는 것은 물론 스승인 갈암까지도 모독하였다. 이에 제산은 갈암의 伸寃疏를 올렸으나 이것이 영조의 노여움을 사서 제주도로 유배되었다. 이때 그의 아들 구사당 김낙행이 동행하여 뒷바라지를 하였다. 그러다 이듬해 전라도 광양으로 이배되는 등 온갖 고초를 겪다가 1747년(영조 23)에 유배지에서 세상을 떠났다. 이에 구사당은 아버지의 시신을 고향인 안동으로 모시고와 朱子家禮에 따라 장례를 치렀다. 본 통문에서 구사당이 손수 쌓은 사당의 신주는 이미 다하였다고 하는 것은 이때의 일을 가리키는 것이다.

영조는 1735년 增廣文科試에서 급제자 가운데 안동출신이 5명이나 되자 “화산의 비바람에 다섯 마리 용이 날았도다.(花山風雨五龍飛)”라는 축시를 지었다. 이 오룡은 김성탁을 비롯해 陽坡 柳觀鉉, 三山 柳正源, 大山 李象靖, 鶴陰 金景泌이다. 김성탁은 이들과 어깨를 나란히 하며 학문적으로나 실천적으로 한 시대의 師表로서 모자람이 없었다. 하지만 이 통문에서도 말하는 것처럼 그를 추모하는 노력은 보이지 않았다. 그래서 이 통문이 발행되던 1918년에 김성탁을 불천위로 모시는 儀式을 거행하기로 하였던 것이다. 그런데 그를 모시는 사당에는 누구인지는 알 수 없으나 또 한 사람의 선현이 함께 모셔지면서 位次의 문제가 일어나게 되었다. 이 통문에 따르면 김성탁의 후손들이 上位를 양보하지 않았던 것으로 추측이 된다. 그래서 호계서원을 비롯한 안동의 유림이 앞장서서 분위기를 조성하고 김성탁의 후손들을 설득하려고 했다는 것을 이 통문을 통해 알 수 있다. 하지만 위차의 문제는 班格과 연관되는 것이어서 쉽게 해결될 수 없는 것이다. 이 문제가 어떻게 해결되었는지 지금으로서는 알 수 없다. 다만 김성탁의 불천위제사가 지금은 그의 종가인 霽山宗宅에서만 지내는 것으로 보아 위차의 문제는 이 통문에서 시도했던 타협안대로 이루어지지 않았던 것으로 짐작이 된다. 이를 보면 위차의 시비는 일제강점기에서도 과거처럼 여전히 타협이나 해결이 여의치 않은 난제였던 것으로 보인다.

[

자료적 가치

]

이 통문은 제산 김성탁의 불천위 의식이 전개된 과정을 보여주는 자료이다. 하지만 그 내용 속에는 한 사당에 두 선현을 모실 때 생겨나는 위차의 문제를 노정하고 있다. 따라서 이 통문은 일제강점기에 새롭게 제향되는 선현의 면모와 함께 그 과정에서 제기되는 위차의 시비를 살펴볼 수 있는 자료로 평가할 수 있다.

『동방한문학』12, 허권수, 동방한문학회, 1996

『동방한문학』12, 이연섭, 동방한문학회, 1996

하창환,이수환