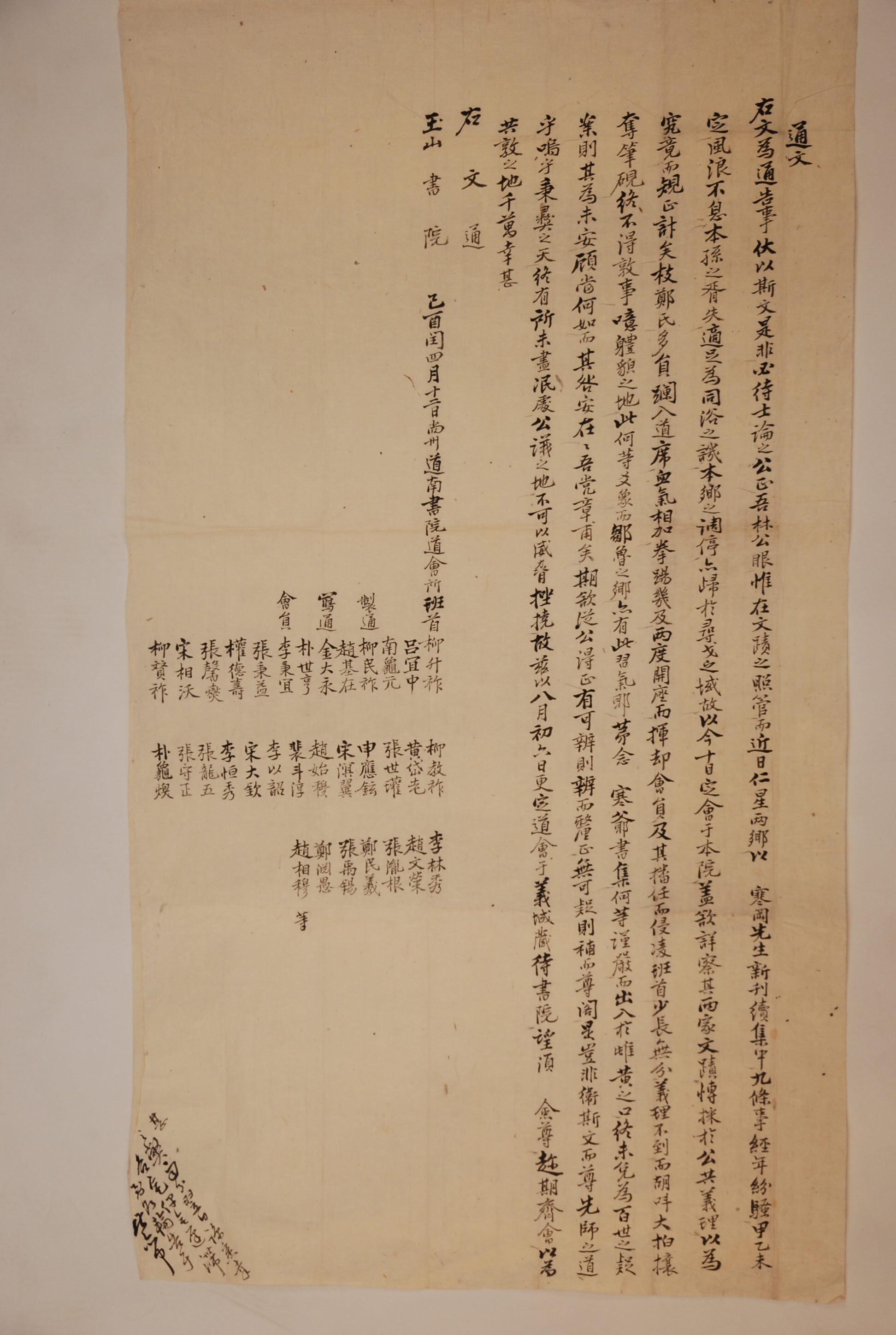

1849년 도남서원(道南書院) 도회소(道會所) 통문(通文)

이 통문은 1849년 윤4월 12일 도남서원 도회소에서 『한강선생속집』을 새로 간행하면서 제기된 시비를 가리기 위해 도회를 개최한다고 옥산서원에 통고하는 내용의 것이다. 이 통문은 이른바 영남의 삼대 시비 중의 하나인 한려시비와 관련된 것이다. 따라서 이 통문에서 말하는 두 고을이란 인동의 여헌 장현광과 성주의 한강 정구의 후손을 말하는 것이다. 이 시비의 핵심은 장현광이 정구의 문인이냐 아니냐 하는 것이며, 그 시작은 정구가 서거한 직후부터 있었다. 장현광이 쓴 정구의 만시와 제문에 자신을 문인 아무개라 하지 않고, 조카사위 아무개라고 칭하였다. 이에 대해 정구의 문인들이 그 까닭을 물었다. 장현광이 자신을 그렇게 표현하고, 또 정구의 문인들이 그 까닭을 물은 데는 그럴만한 이유가 있었다. 즉 장현광이 26세 때 정구의 맏형인 정괄의 딸을 부인으로 맞이하고, 이 혼인으로 서로 간의 학문적 교류가 있었다는 것이다. 혼인관계에서 보면 분명 장현광은 정구의 조카사위임에 틀림없다. 하지만 학문적 교류에서 보면 결혼 당시 장현광의 학문이 상당한 경지에 있어 정구가 이 점을 배려하기는 하였으나, 11년이나 어린 장현광이 정구에게 배우는 형세였을 것으로 짐작된다. 그렇기 때문에 정구의 문인들이 만시와 제문에 왜 질서라 했느냐고 물은 것이다. 그런데 이 질문에 대해 장현광은 ‘질서는 혈연적 가까움을 말하는 것이고, 문인은 그에 비해 평범한 호칭’이니 정구를 공경하고 사모하는 마음이 부족한 것이 아니다 라고 대답했다. 하지만 이 대답은 사실 어떻게 보느냐에 따라 이렇게도 또는 저렇게도 해석될 수 있는 애매한 것이었다.

이 미묘한 문제는 장현광의 손자인 장벽이 성주목사에게 소장을 올림으로써 공식화되었다. 그 소장의 내용은 장현광이 정구의 조카사위로서 자주 왕래하고 매우 경모하였으나 일찍이 문인으로 자처한 적이 없는데도 문인이라고 하니 이를 밝혀달라는 것이었다. 그 후 시비가 계속되다가 이 통문에서 말하는 ‘구조사’에 이르러 사태는 더욱 악화되었다. 이 ‘구조사’란 회연서원에서 『한강선생속집』을 간행하면서 ‘문목 구조’, 즉 장현광이 정구에게 질문한 9가지를 실은 것을 두고 말하는 것이다. 이것이 실린다는 것은 곧 사제의 관계를 확증하는 것이기에 장현광의 후손으로서는 용납할 수 없었다. 이들은 그 문목이 가짜라는 소장을 감사에게 올리는 한편, 밤중에 회연서원에 몰려가서는 지키는 사람을 묶고 문을 억지로 연 후 문제의 문목 9조의 판목을 없애버렸다고 한다. 이 통문에서 ‘구조의 일을 두고 해가 갈수록 분란과 소동이 더하여 어떤 결정도 짓지 못하고 풍랑이 그치지를 않았다.’는 것은 바로 이러한 사실을 두고 말하는 것이다. 『한강선생속집』이 간행된 것은 1841년(헌종 7)이고, 이 통문이 발행된 것은 1849년이니 8년 동안 이 문제가 해결되지 않고 있었던 것이다. 이렇게 두 후손의 싸움이 격화되자 성주의 사림에서는 도남서원에 도회소를 차리고 중재를 모색하였던 것이다.

이 통문은 비록 한려시비를 중재하기 위한 한 차례의 도회소를 개최한 내용만 담고 있지만, 그것이 얼마나 치열하고 끈질긴 싸움인가를 잘 보여주고 있다. 이후에도 이 시비는 계속되어 최근에 다시 한강문인록을 간행하려 하자, 장씨 측에서 소송을 제기하여 출판이 보류되었다가 발행자는 부득이하게 장현광을 제외시킨 문인록을 발행하기에 이르렀다. 이 시비를 보면서 싸움의 결말은 승패를 가르는데 있는 것이 아니라, 타협과 양보에 있는 것임을 다시 한번 되새기게 된다.

『퇴계학과 유교문화』13, 權延雄, 경북대학교 퇴계연구소, 1985

하창환,이수환