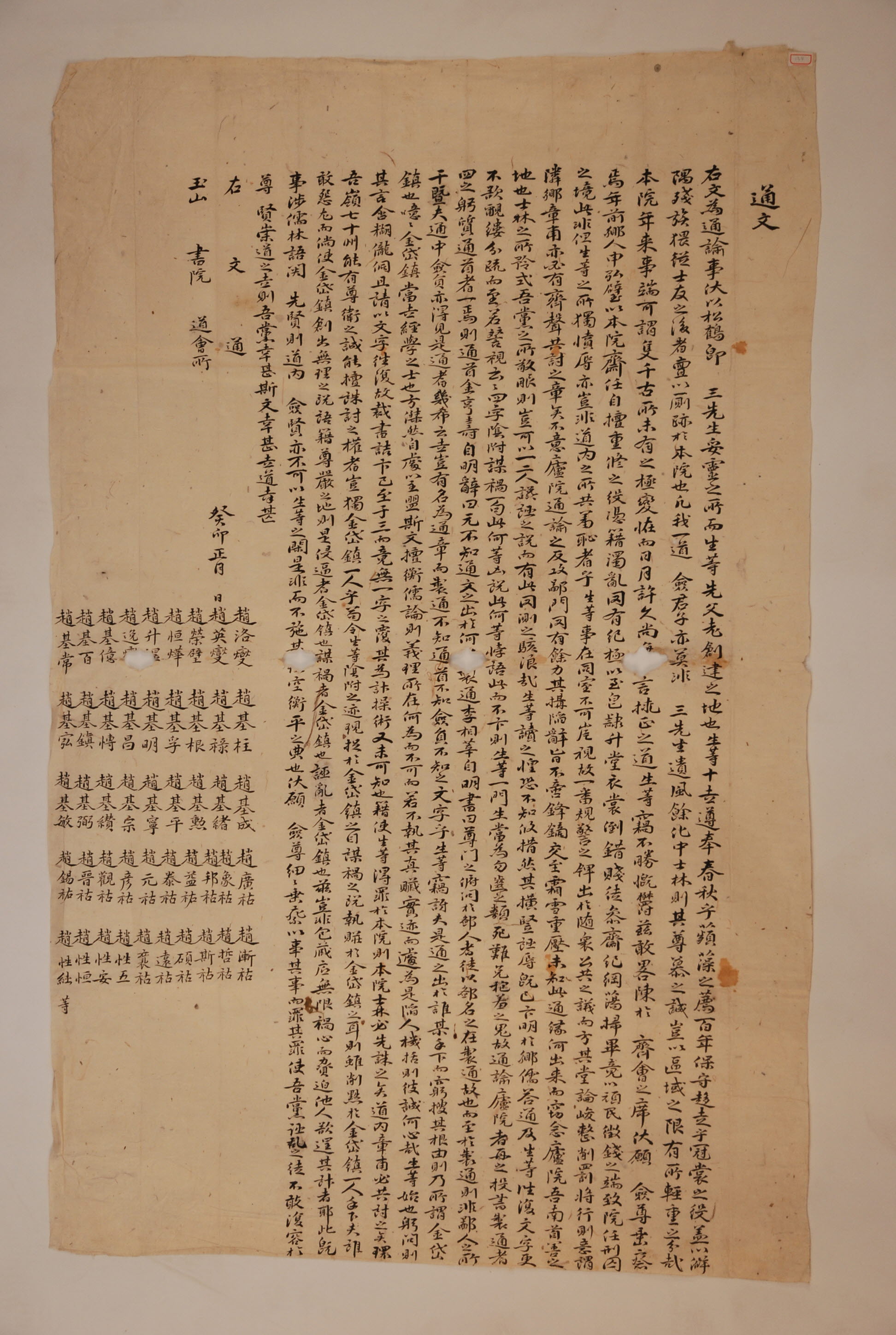

1843년 1월, 松鶴書院에서 申弘璧와 金岱鎭를 論罪하기 위해 玉山書院 道會所에 보낸 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1843년 1월 松鶴書院에서 기강을 어지럽히고 멋대로 돈을 거둔 齋任 申弘璧와 남의 이름을 盜用하여 송학서원을 誣告한 金岱鎭를 처벌해 달라는 내용을 담아 玉山書院 道會所에 보낸 것이다. 이 통문은 먼저 최근 자신들의 서원인 송학서원에서 일어난 일은 천고에 다시없을 커다란 변괴라고 말하였다. 그에 따르면 송학서원의 재임인 신홍벽은 멋대로 서원을 重修한다면서 이를 빙자하여 皂隸를 講堂에 오르게 하여 신분의 질서를 뒤집고, 천한 무리들로 하여금 齋室을 참배하게 하여 기강을 흔들어 놓았다. 그 뿐만 아니라 결국에는 무지한 백성들로부터 돈을 거둔 것 때문에 서원의 임원이 감옥에 갇히는 지경에 이르렀다. 이 일은 송학서원 자신들만이 분해하고 욕된 것이 아니라, 도내의 사람들이 모두 부끄러움을 당한 것이라고 본 통문은 분개하였다. 그렇지만 이 일이 자신들의 서원에서 일어난 것이기에 강 건너 불구경하듯 할 수가 없어 여러 사람이 따르는 公議에 내어 그 당당한 논의를 바르게 하여 처벌을 엄중하게 하려하니 이웃의 유생들 또한 한 목소리로 함께 토의해주기를 바란다고 이 통문은 주문하고 있다.

이어서 본 통문은 廬江書院로부터 온 통문에 대해 언급하였다. 이에 따르면 여강서원에서 통문으로 공박해 오는데 그 없는 사실을 꾸며 모함하는 말이 칼날처럼 날카로울 뿐만 아니라 서리와 눈이 교대로 이르듯이 중압감을 주는 것이라고 토로하면서, 이러한 통문이 어디에서 나온 것인지 알 수가 없다고 의문을 제기했다. 송학서원에서는 여강서원을 영남을 선도하면서도 사림에 모범이 되는 서원이기에 공경하는 시선으로 바라보아왔는데, 이러한 것은 한 두 사람의 꾸며낸 의견으로는 측량할 수 없는 파란을 일으킬 수 없다고 단언하였다. 송학서원 자신들은 그것을 읽고 惶恐하여 몸 둘 바를 몰랐다고 진술하였다. 이미 없는 일을 꾸며서 욕하는 것에 대해서는 같은 고을의 유생들이 답으로 통문을 보내고, 송학서원 자신들이 주고받은 편지에서 밝혀 자세하게 말하고자 하지는 않지만, ‘음침한 곳에 붙어서 재앙을 꾸민다.(陰附謀禍)’고 하는 이 말에 대해서는 묵과할 수 없다고 결연한 태도를 보였다. 송학서원의 표현에 따르면, 이 구절에 대한 해명이 없다면 살아서는 여강서원과 교제하지 않는 무리가 될 것이며, 죽어서는 수치를 품은 원귀가 되는 것을 면하기 어렵다고 하였다. 그래서 여강서원에 통문을 보낸 것이 두 번이고, 製通한 사람에게 편지를 한 것이 4번이며, 통문의 우두머리에게 직접 질문한 것이 1번이었다고 한다. 그런데 통문의 우두머리인 金亨壽는 원래 그 통문이 어디에서 나온 것인지 모르겠다고 분명히 말하고, 제통한 李相莘은 자신에 묻는 것은 자신의 이름이 통문에 있기 때문인데 자신은 제통에 간여한 바가 없다고 편지로 밝히고, 통문에 서명한 사람들 중에 그 통문을 본 사람이 드물다고 하였다. 이러한 사실을 알게 된 송학서원에서는 이 통문이 누구의 손에서 나온 것인지 의문을 가지고 이 통문이 발행되게 된 원인을 직접 탐구해 보았다. 그 결과 이 일을 꾸민 사람이 金岱鎭라는 것을 알게 되었다. 본 통문에서는 서원과 그의 관계를 이렇게 말했다. 김대진이라는 사람은 그 당시의 經學을 하는 선비로 斯文의 주도권을 쥐고 있는 것처럼 자처하며 儒學의 이론을 멋대로 저울질하였다. 그래서 송학서원에서는 사람들이 그 잔꾀에 빠지지 않게 하기 위해 김대진에게 직접 질문을 하였다. 그런데 그의 말이 분명치 못하고 미숙하였다. 또 그가 문자로 주고받기를 청하여 편지를 써서 따져 물었는데 세 번이나 되도록 한 글자도 반박하지 못했다. 이러한 일이 잘못된 일이라면 송학서원의 士林이 먼저 벌을 주었을 것이며, 도내의 유생들도 반드시 함께 성토했을 것이다. 그런데 김대진이 이치에 없는 학설을 지어내고, 여강서원에 의지하여 통문을 보내니 남을 침범하고 핍박하는 사람이 바로 김대진이며, 재앙을 꾸미는 자가 김대진이며, 誣告로 어지럽히는 자가 김대진이라며 이 통문을 분개함을 감추지 않았다. 그러면서 이 일은 이미 유림과 연관되고, 그 말이 선현과 관계되어 있으니 도내의 여러분들은 투명하고 공평한 법을 시행하여 없는 사실을 만들어 모욕하는 무리가 선현을 존중하고 도리를 숭상하는 세상에 다시는 용납되지 않게 해주면 고맙겠는 말로 통문의 끝을 맺는다.

이 통문은 두 가지 사실을 말하고 있다. 하나는 송학서원의 재임인 신홍벽의 비리이고, 다른 하나는 여강서원을 빙자하여 송학서원을 비난한 김대진의 무고이다. 전자의 경우는 신홍벽이 송학서원의 재임으로 있으면서 서원을 중수한다는 명목으로 사람들로부터 돈을 거두어 착복한 것으로 추측된다. 이러한 비리가 밝혀지자 그 이전에 있었던 일, 즉 일을 시키면서 노비인 조예를 양반들만이 오를 수 있는 강당에 들인다든가, 양반의 신분이 아닌데도 齋室을 참배시킨 일들도 합쳐서 논죄한 것으로 생각된다. 그리고 이 같은 일은 당시에 점차 무너져 가고 있던 신분질서의 한 단면을 보여주는 것으로 추정할 수도 있다.

그런데 이 통문에서 주된 일은 바로 송학서원과 김대진 사이에 벌어진 일이다. 김대진은 7세 때부터 金華와 金弘規의 문하에서 글을 배우기 시작하여 13세 때 四書를 두루 읽었다고 한다. 그리고 14세가 되던 해에는 할아버지의 명에 따라 金邦杰 선생의 祭廳上樑文을 지을 정도로 남다른 재주를 보였다. 그리고 1840년에 생원시에 합격했으나 이후부터 과거를 단념하고 雲川 선생의 가훈인 ‘窮不失義 達不離道(궁핍해도 의로움을 잃지 않고, 영달해도 도리를 떠나지 않는다.)’라는 8자를 벽에 붙이고 후진 양성에 힘썼다. 그의 이러한 이력을 보면 본 통문에서 그를 ‘경학을 하는 선비’라고 한 이유를 알 수 있다. 또한 그는 남다른 재주를 가졌기에 학설에 있어서도 남다른 의견을 가졌을 수 있을 것이다. 이렇게 김대진의 남다른 학설이 송학서원의 유생에게 의문스럽게 보였을 것이다. 그래서 김대진에게 직접 묻기도 하고 편지로 서로의 의견을 개진하기도 했으나 서로의 견해차만을 확인하는데 그친 것으로 보인다. 이 통문에서 김대진의 말이 분명치 못하고 미숙할 뿐만 아니라 질문에 명확한 답을 제시하지 못했다고 하는 것을 보면, 서로간의 감정이 극도로 날카롭게 대립한 채로 시비가 마무리되었다는 것을 알 수 있다. 그러다 보니 김대진은 여강서원의 통문이라는 것을 통해 자신의 분노를 표출하였고, 이를 받은 송학서원은 조사를 통해 배후에 김대진이 있다는 것을 알고 그의 죄를 성토해 줄 것을 요청하는 이 통문을 옥산서원 도회소에 보낸 것이었다.

그런데 이 통문을 보면 서명한 사람들이 모두가 咸安趙氏인 것으로 추정된다. 이렇게 다른 성씨의 사람이 전혀 포함되어 있지 않고 오로지 조씨들만으로 서명되었다는 것은 김대진과의 시비 당사자가 조씨이었을 가능성이 높다. 이렇게 보면 그 시비의 시초는 개인 간에 일어났으나, 그것이 점차 확대되면서 서원과 문중, 그리고 서원과 서원 간의 시비로 확대되었던 것으로 추정이 된다. 이처럼 시비가 확대되어 제삼자의 중재로도 원만한 해결에 이르지 못할 지경에 이르자 도회소로 통문을 보내 판단을 물은 것이다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 서원의 재임이 자신의 신분을 이용해 저지른 비리와 유학의 학설을 두고 벌인 서원 간의 시비를 보여주고 있다. 이는 이 통문이 발행된 19세기 중엽에 서원을 둘러싸고 일어날 수 있는 일들을 보여주고 있다. 따라서 이 통문은 그 당시 서원의 실상을 파악하고 이해하는데 중요한 자료라고 평가할 수 있다.

『玉山書院誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1993

하창환,이수환