[내용 및 특징]

내용 및 특징

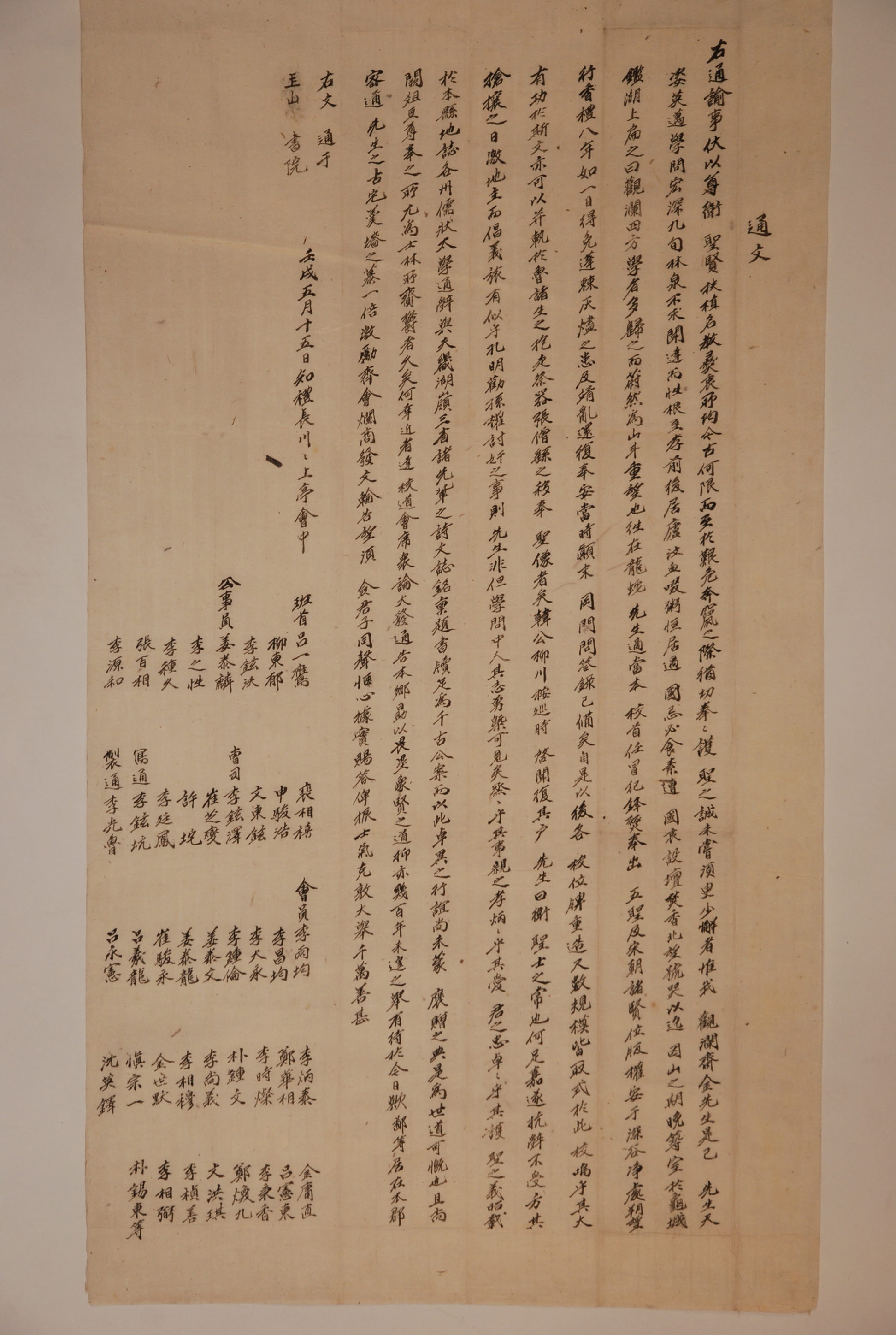

이 통문은 1862년 5월 15일 知禮郡 長川, 즉 지금의 김천시 구성면 작내리에 있는 川上亭會에서 觀瀾齋 金汝權의 祠宇를 건립하는데 玉山書院이 이에 同意를 해주었으면 좋겠다는 내용의 것이다. 이 통문에 따르면 관란재 김여권은 타고난 자질이 출중하고, 학문은 넓고도 깊으며, 나이 90세가 되도록 초야에 묻혀 살면서 이름이 세상에 드러내려 하지 않았다. 그는 타고난 성품이 지극히 효성스러워 아버지와 어머니의 시묘를 할 때 피눈물을 흘리며 죽을 먹으며 지냈다. 그리고 임금과 왕비의 제삿날에는 반드시 素食을 하였으며, 國喪을 당하면 祭壇을 만들어 분향하고 북쪽을 바라보며 호곡하면서 장례기간을 보냈다. 만년에는 龜城의 鑑湖 곁에 집을 짓고 ‘觀瀾’이란 편액을 내어걸으니 사방에서 배우려는 사람들이 구름처럼 모여들었으며, 그를 태산북두처럼 바라보았다고 이 통문을 말하고 있다. 이어서 김여권이 제향을 받을 공적을 이렇게 말하였다. 그는 임진왜란 때 知禮鄕校의 首席 校任을 맡고 있었다. 그런데 왜군의 방화로 향교가 불더미에 휩싸이자 화마를 두려워하지 않고 다섯 聖人과 宋代 여러 현인들의 位版을 꺼내왔다. 그리고는 그 위판들을 깊은 계곡 정결한 곳에 임시로 안치하고 8년을 하루같이 초하루와 보름이 되면 향례를 올리다가 전란이 끝나자 다시 봉안하였다. 이 일의 顚末은 寒岡 鄭逑가 그 제자들과 문답한 것을 기록한 책에 담겨 있다. 전란 이후에 각 향교에서 위패를 다시 만들 때는 그 치수와 규모를 모두 이 향교의 위패에 법식을 본받게 되었다고 이 통문은 김여권의 공적을 서술하였다. 그리고 통문은 그의 이 같은 행적을 魯나라의 유생들이 祭器를 품에 안고 달리며, 梁나라의 화가 張僧繇가 부처의 초상을 옮겨 봉안하는 것과 같은 일이라고 평가하였다. 하지만 이렇게 훌륭한 일을 한 김여권은 柳川 韓浚謙이 관찰사로 있을 때 임금에게 아뢰어 부역과 호세를 면해주려 하자, 성인을 호위하는 일은 선비가 늘 해야 할 일이라는 말로 그것을 거절했다. 그리고 金나라 오랑캐들이 쳐들어 왔을 때 고을의 수령을 격려하여 의병을 일으키게 한 일은 諸葛孔明이 孫權에게 간웅 曹操를 토벌하도록 권한 일과 유사한데, 이것을 보면 김여권이 학문뿐만 용기를 겸비한 인물이라는 것을 알 수 있다는 말로 그를 제향해야 할 당위성을 본 통문은 역설하였다. 이러한 김여권의 행적이 縣의 地理誌뿐만 학자의 공적을 기록한 문서, 선배들의 詩文, 墓誌銘, 편지글 등등에 실려 영원한 이야기거리가 되고 있음에도 포상과 제향할 공간이 없었던 것이 사림의 여한이었다고 통문은 그 동안의 아쉬움을 토로하였다. 하지만 다행히도 향교가 모이는 도회에서 김여권을 제향하자는 중론이 크게 일어나 이렇게 發文하여 통고하니, 옥산서원 여러분께서 한목소리로 흔쾌히 답을 내려 선비들의 사기를 진작하고 큰일을 이룰 수 있게 하면 참으로 고맙겠다는 말로 이 통문은 끝을 맺는다.

이 통문에서 사우를 설립하여 제향하고자 하는 김여권은 임진왜란 때 지례향교의 교임을 맡고 있었다. 그리고 향교의 대성전이 불타 五聖과 동방 諸賢의 위패가 불에 탈 위험에 처하다 불속으로 뛰어들어 위판을 구해 나와 지례군 대덕면 등곡, 즉 지금의 김천시 대덕면 조룡리로 옮겨 모셨다. 본 통문에서 김여권이 성현의 위패를 깊은 계곡 정갈한 곳에 모셨다는 것은 이러한 사실을 두고 말한 것이다. 지금의 시각에서 보면 이 일은 그다지 중요한 일이 아니라고 할 수도 있다. 하지만 당시에는 위판이 곧 그 존재와 같은 것이기 위판을 구한 것은 그 존재의 목숨을 구한 것과 같은 일이었다. 다시 말해서 김여권이 지례향교에 안치되어 있던 성현의 위판을 불긴 속에서 꺼내 온 것은 바로 자신의 목숨을 담보로 성현의 목숨을 구한 일과 같다는 것이다. 이러한 사실은 김여권의 행위를 찬양하는 다음과 같은 興宣大院君의 친필 현판에 잘 나타나 있다.

한 조각 구성 땅 외로이 떨어져 있지만 / 一片龜城勢阽孤

관란재가 한 일 뭇 선비의 마음을 움직였네. / 觀瀾事業動群儒

추악하고 더러운 것들이 선현의 위패를 침범치 못하게 하였으니 / 腥塵不敢侵師位

모두들 성인을 잘 보살폈다고 칭송하는도다. / 與論皆稱護聖徒

쓸쓸히 쑥대로 지붕을 잇고 초라히 살면서도 큰 업적 남겼으니 / 蕭瑟蓬廬餘偉蹟

험한 골짜기 등곡은 신령스런 땅이 되었어라. / 崎嶇巖谷卽靈區

난세를 구한 뒤에 포의로 돌아가니 / 艱危此擧歸常布

호화로이 지내던 벼슬아지들 부끄럽기만 하여라. / 肉食當年愧大夫

이 시는 김여권의 행위가 당시에 있어 어떤 의미였는가를 잘 보여주고 있다. 그 뿐만 아니라 이 통문에서 기술된 그의 삶을 또한 압축적으로 묘사하고 있다. 이는 김여권이 제향되기에 충분한 여건을 갖추었다는 것을 의미하는 것이었다. 이 통문에서 그의 제향이 문중이나 고향에서 주도한 것이 아니라 각 향교가 모이는 도회에서 그러한 의론이 크게 일어나 자신들의 고장으로 알려와 통문을 돌리게 되었다고 하는데, 이것은 과장이나 수사적 표현이 아니라 실제로 그러했을 것이라고 추정할 수 있다. 왜냐하면 이 통문을 돌려진 불과 2년 후인 1864년(고종 1)에 그의 사당인 景仁祠와 함께 자제들을 교육시킬 義山書堂이 지어졌기 때문이다.

김여권의 사당과 그에 부속된 서당이 의론이 있고서 불과 2년만에 지어졌다는 것은 유림의 호응이 대단했다는 것을 의미한다. 그리고 그 호응 속에는 당시 실세로 부상하던 대원군도 포함되어 있었다. 그는 이 사당에 ‘石破興宣大院君李昰應’이라는 낙관이 뚜렷한 친필 현판을 내렸다. 하지만 그는 그로부터 7년 뒤인 1871년(고종 8)에 서원철폐령을 내렸다. 대원군이 개인의 사당에 친필 현판을 내린 것과 서원에 대한 일대 정리 명령인 서원철폐령 사이에서 우리는 그의 유교관을 읽을 수 있을 것이다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 관란재 김여권의 사당인 경인사를 설립하기 위해 돌린 것이다. 이 통문과 함께 일의 결과를 보면 당시 경인사를 건립하는데 유림의 호응이 어떠했는가를 잘 알 수 있다. 따라서 본 통문은 경인사의 설립 배경과 과정, 그리고 그에 대한 당시 유림의 반응을 이해하게 하는 자료라고 할 수 있다.