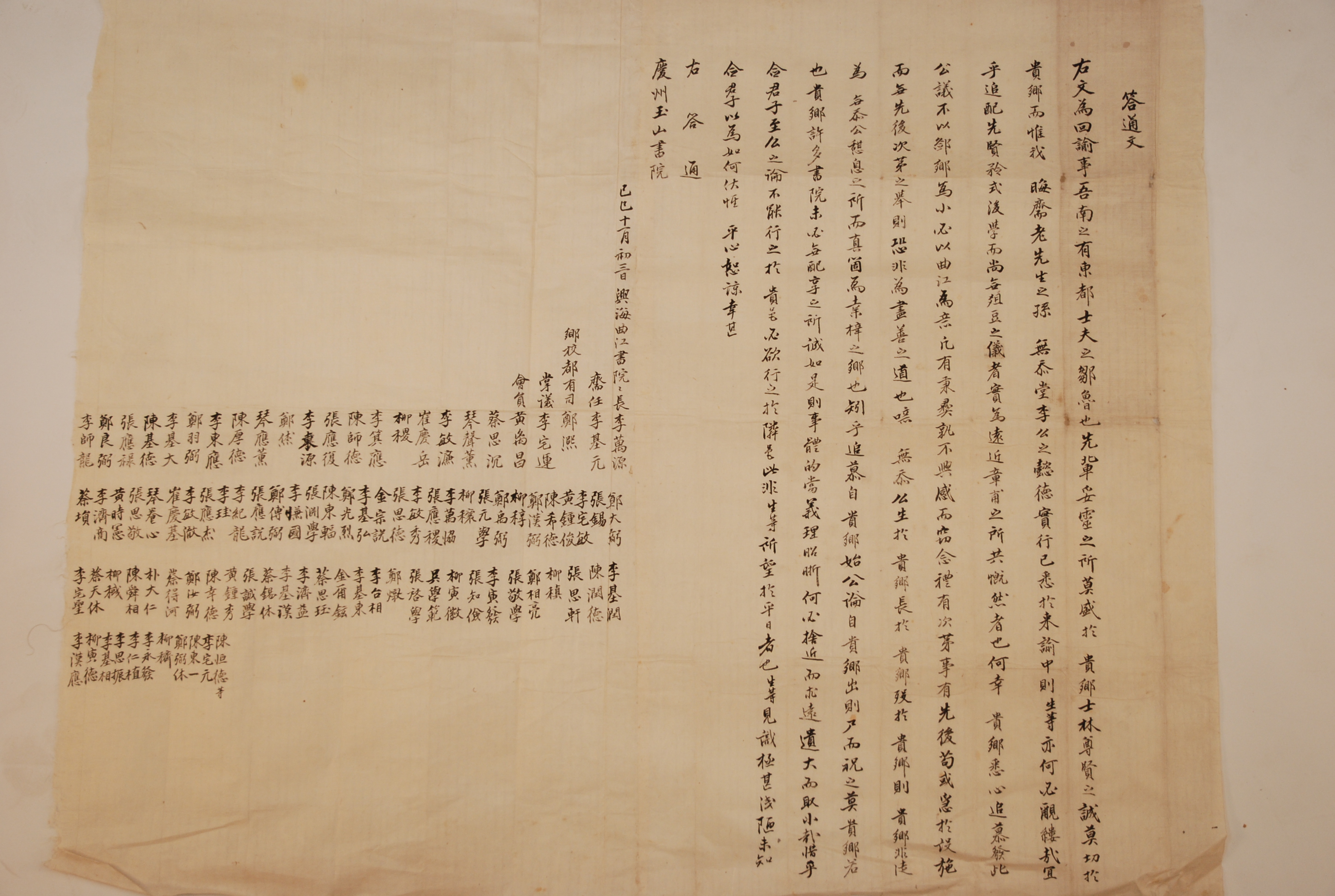

己巳年 11월 3일, 玉山書院에서 無忝堂 李宜潤의 祭享을 부탁한데 대한 興海校院의 答通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 己巳年 11월 3일, 玉山書院에서 曲江書院에 無忝堂 李宜潤를 祭享해 줄 것을 당부한데 대해 그 可否를 興海校院이 답변한 내용을 담은 것이다. 이 통문은 부탁해온 상대인 옥산서원에 대해 상당히 예의를 갖춘 모습을 보여준다. 이는 영남을 대표하는 서원의 부탁이기에 그 거절 또한 더욱 조심스러울 수밖에 없다. 흥해교원은 먼저 옥산서원이 우리 영남의 東都에 있는 서원으로 사대부에게 있어 학문과 예절의 고향과 같은 곳이며, 선현이 묻혀 있는 곳으로 옥산서원보다 성대한 곳이 없으며, 사림에서 선현을 존중하는 정성이 또한 옥산서원보다 간절한 곳이 없다고 말한다. 이어서 옥산서원에서 부탁한 내용의 본론에 들어간다. 晦齋선생의 후손인 무첨당 이의윤의 아름다운 德과 실천한 행동은 이미 보내온 통문으로 잘 알고 있어 새삼 자세하게 언급할 필요가 없다. 선현을 追配하여 후학들에게 모범을 보여주는 것은 마땅하다. 오히려 제향을 드리는 儀式이 없는 것이 진실로 유생 모두가 공통으로 개탄하는 바였다. 그런데 오히려 옥산서원에서 마음을 다해 추모하고, 이 같은 公議를 발하여 흥해와 같은 고을을 작다고 여기지 않고 그 서원인 曲江에 부탁을 하니 얼마나 다행인지 모르겠다. 타고난 성품을 가진 사람이라면 누군들 감격해 하지 않겠느냐고 말한다. 이는 부탁한 옥산서원의 체면을 극히 존중하는 모습이다. 그러나 흥해교원에서는 다음과 같은 논리로 그 부탁을 정중히 사양한다. 먼저 예절에는 절차가 있고, 일에는 선후가 있는데 제향하고자 한데 급하여 이러한 절차와 선후를 무시한 것이 아닌가 하고 반문하고, 그것이 무시되었다면 선한 마음을 다하지 못한 도리가 될 것이라고 말한다. 이어서 무첨당은 옥산서원이 있는 良洞에서 나고 자라서 그곳에서 세상을 떠났으니 그곳이야 말로 무첨당을 위한 휴식의 장소이자 진정한 추모의 고을이 될 것이라고 하였다. 게다가 무첨당을 추모한 것은 양동에서부터 시작되었고, 추배하자는 공론 또한 양동에서 나왔으니 제향을 하기에 양동만한 곳이 없을 것이라는 말을 덧붙였다. 그러면서 경주에는 많은 서원이 있어 제향할 만한 곳이 없지 않을 것인데 가까운 곳을 버리고 먼 곳에서 찾으며, 큰 곳을 버려두고 곡강과 같은 작은 곳에 무첨당을 모시고자 하는가라고 의문을 제기했다. 그리고 흥해교원에서는 그들이 거절하는 속마음을 드러내었다. 옥산서원의 사람들이 지극히 공정한 논의라고 하는 것은 자신들의 고을에서 할 수 없는 것을 이웃 고을에서 하고자 하는 것인가라고 하며, 이것은 자신들이 평소에 바라는 바가 아니라는 말로 흥해교원에서는 거절과 함께 그 섭섭한 마음을 드러냈다.

이 통문은 여러 가지 의문을 갖게 한다. 먼저 옥산서원에서 자신들의 선조인 무첨당을 왜 곡강서원에다 제향을 부탁했느냐 하는 것이다. 왜냐하면 무첨당을 추모하기 위한 사당인 慶山書堂이 1838년(헌종 4)에 설립되어 있기 때문이다. 하지만 이러한 점을 고려하면 이 통문의 의문 중에 하나인 발행 연대가 경산서당이 설립되기 이전의 ‘己巳年’, 즉 1809년(순조 9)으로 추측할 수 있다. 이 시기는 문벌과 가문의 위세가 사회적 활동에 커다란 작용을 하는 양반사회로 후손들이 선조에 대한 봉사를 통해 사회적, 정치적 영향력을 확대하려던 때였다. 따라서 驪州李氏들은 자신의 선조인 무첨당을 곡강서원에 제향하게 함으로써 그곳에까지 자신들의 영향력을 확대하고자 한 것으로 볼 수 있다. 옥산서원에서 곡강서원에 대해 이러한 부탁을 할 수 있었던 것은 곡강서원에 배향되고 있는 인물이 다름 아닌 무첨당의 선조인 晦齋였고, 또 그곳을 장악하고 있는 사람들이 여주이씨였기 때문이었다. 하지만 흥해에 거주하는 다른 문중의 사람들은 무첨당의 제향이 달가울 까닭이 없었다. 게다가 여주이씨들 또한 무첨당과 계파를 달리하는 사람들이라면 그들 또한 무첨당을 받아들일 수 없었을 것이다. 그들의 부탁을 받아들인다는 것은 자신의 안방을 다른 사람에게 내어주는 것과 다름이 없었기 때문이었다. 그래서 본 통문에서 무첨당은 양동에서 나고 자라서 그곳에 묻힌 사람이기에 제향 또한 그곳이 적합하지 않겠느냐고 말하는 것이다. 그리고 옥산서원의 요구가 흥해교원 사람들의 자존심을 가장 크게 상하게 한 것은 그들에게 한 마디의 상의도 없었다는 것이었다. 이 통문에서 예절에는 절차가 있고, 일에는 선후가 있는데 제향하고자 하는데 급급하여 이러한 절차와 선후를 무시한 것이 아닌가 하고 반문한 것은 바로 이러한 것을 의미하는 것으로 이해할 수 있다. 흥해교원의 그러한 섭섭한 마음이 가장 잘 나타난 것이 자기 고을에서 할 수 없는 것을 이웃 고을에서 하고자 하는 것이 공평한 의론이라고 할 수 있는가라는 말이다. 그들이 보기에 옥산서원의 부탁은 부탁이 아닌 그들을 무시한 명령과 같게 느껴지는 것이었다. 그래서 통문에서도 무첨당의 제향은 자신들의 평소에 바라던 바가 아니라는 말로 옥산서원의 부탁을 단호하게 거절했던 것이다.

이 통문이 발행된 정확한 연대는 알 수 없다. 하지만 무첨당의 제향을 부탁한 이유로부터 그 연대를 추정할 수 있다. 다시 말해서 그러한 부탁이 있었다는 것은 부탁 당시에 무첨당을 제향할 공간이 없었다는 것을 의미한다는 것이다. 그렇다면 이 통문의 발행 시기는 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 하나는 1838년 경산서당이 설립되기 이전의 시기이고, 다른 하나는 경산서당이 대원군의 서원철폐령으로 훼철된 1870년(고종 7) 이후의 시기이다. 그러나 이 두 시기 중에 전자일 가능성이 훨씬 높다. 왜냐하면 곡강서원은 대원군의 서원철폐령으로 1868년(고종 5)에 훼철되어 이후 복구되지 않았을 뿐만 아니라, 경산서당은 1918년 재건되었기 때문이다. 이렇게 보면 이 통문의 간지인 ‘己巳’는 1809년을 가리키는 것으로 볼 수 있다. 그리고 이 시기와 관련해서 볼 때 이 통문은 19세기에 들면서 선조에 대한 봉사를 통해 사회적, 정치적 영향력을 확대하려는 세력과 그에 맞서 자신의 권한을 지켜내려는 세력 간의 날카로운 대립을 보여주는 것이라 말할 수 있다.

[자료적 가치]

자료적 가치

제향과 관련된 통문은 공론을 불러일으켜 제향의 당위성과 정당성을 확보하려는 것이 일반적이다. 그런데 이 통문은 그런 일반적인 경우와 전혀 다르게 다른 지역의 인물을 제향해 달라는 부탁을 받고, 이를 거부하는 내용을 담고 있다. 이것은 이 통문이 제향과 관련한 드문 사례를 보여줄 뿐만 아니라, 선조의 제향을 통해 사회적, 정치적 영향력을 확대하려는 세력과 그에 맞서 자신의 권한을 지켜내려는 세력 간의 날카로운 대립을 보여주는 자료라고 할 수 있다.

無忝堂은 회재의 長孫인 李宜潤의 號이자, 여강이씨 大宗家의 宅號이다.

이의윤은 일찍이 寒岡 鄭逑의 문인으로 많은 사람들로부터 찬사와 기대를 받은 인물이었다. 하지만 그는 그런 찬사와 기대에 부응하지 못하고 독서와 효행으로 34세라는 짧은 생애를 마쳤다. 그의 이러한 생애는 사람들에게 많은 아쉬움을 남겼지만 무첨당이라는 호가 그 의미를 말해주고 있다. 그의 호는 『詩經』의 “너를 낳아주신 부모님에게 욕됨이 없게 하여라.(無忝爾所生)”는 구절에서 따온 것이다. 이를 보면 그가 평생토록 벼슬길에 나아가지 않고 독서를 하며 부모를 섬김에 정성을 다한 까닭을 알 수 있다.

그런데 지금의 우리에게 무첨당이라는 말은 이의윤의 호로 알기보다는 여강이씨 대종가의 택호로 더 많이 알려져 있다. 종택으로서의 무첨당은 경주시 강동면 양동마을에 있다. 하지만 이 마을에 들어서면 觀稼亭․香壇․養拙堂 등과 같은 건물들은 勿峯 중턱 또는 윗자락에 자리잡고 있어서 한눈으로 쉽게 볼 수 있으나 무첨당은 보이지 않는다. 그것은 무첨당이 雪蒼山脈이 內谷을 감돌아 굽이치며 뻗어 내린 비탈진 왼쪽 능선이 완만한 곳에 자리하고 있기 때문이다. 무첨당은 능선 자락의 地脈이 응집된 곳으로 좁은 洞口를 따라 올라가면 후미지다는 느낌마저 들게 한다. 하지만 무첨당에 오르면 앞이 확 트이며 까마득한 층운을 바라볼 수 있다. 무첨당은 많은 민가들 사이에 자리하고 있지만 독립된 영역을 형성하고 있는 공간이다. 따라서 무첨당은 산중의 절간 같은 정적이 감돌지만 안온한 분위기를 만끽할 수 있는 古宅이다. 무첨당의 주손 依隱 李元祥과 그의 아들 勿窩 李在直, 그리고 손자 老石 李能燮 삼대가 文科에 급제한 것은 이러한 환경적 요인과 무관하지 않은 것으로 보인다. 또 그래서 사람들은 무첨당을 양동마을 가운데 길지로 꼽는지도 모른다. 지금 무첨당은 양동마을 전체가 2010년 유네스코 세계문화유산에 등재되면서 그 보호를 받고 있다.

『유교연구』26집, 권용옥, 충남대학교 유학연구소, 2012

이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

하창환,이수환