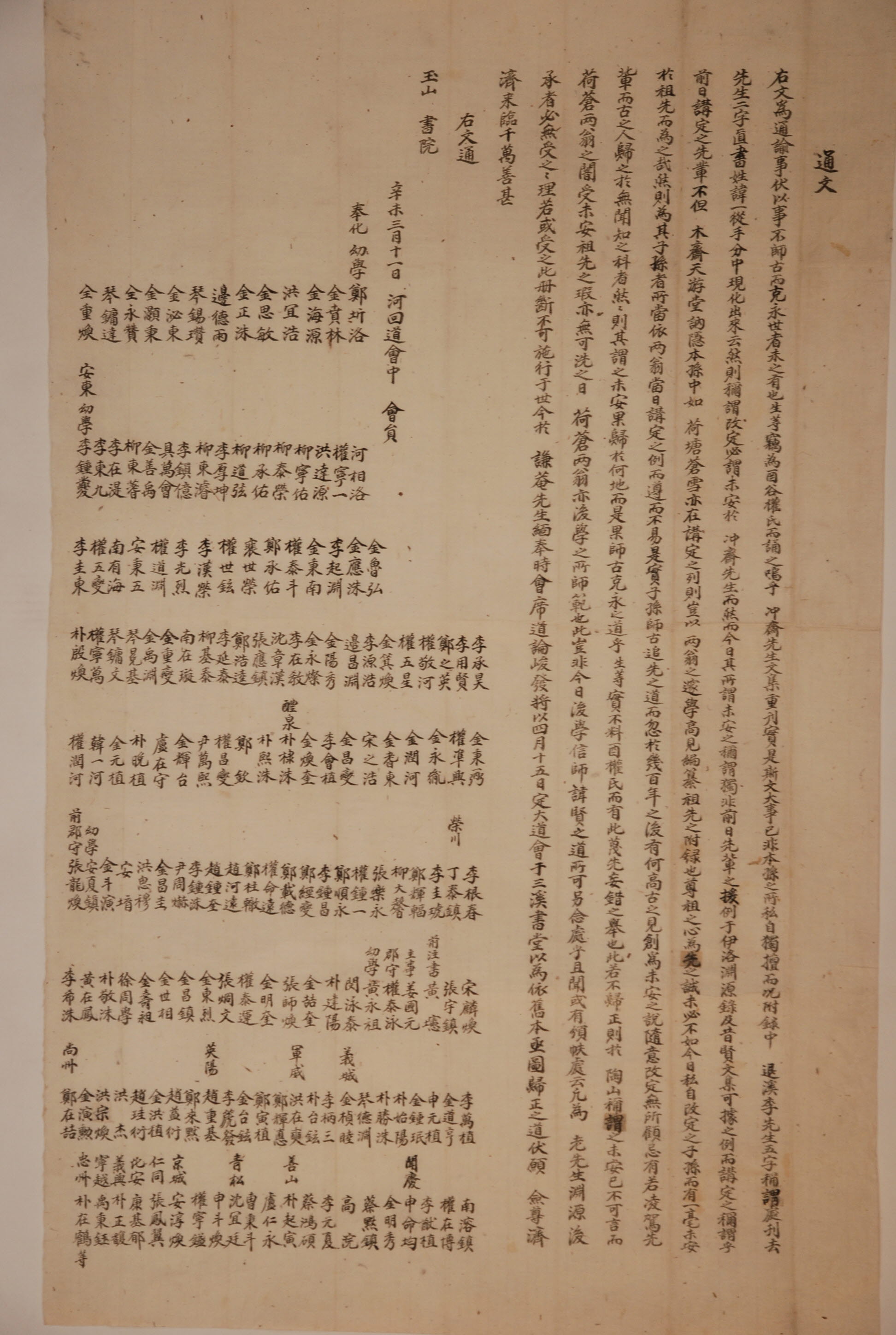

1931년 3월 11일, 重刊된 冲齋集에 退溪의 姓과 諱가 直書된 問題를 바로잡기 위하여 河回道會에서 道會의 開催와 관련하여 玉山書院에 보낸 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 三溪書堂에서 『冲齋集』를 重刊하면서 退溪의 姓과 諱가 이어지도록 한 문제를 바로잡기 위해서 道會를 개최한다는 사실을 河回道會에서 玉山書院에 알리는 내용의 것이다. 이 통문은 하회도회에 모인 사람들이 奉化 酉谷에 사는 冲齋 權橃의 후손들을 위해 말하겠는 것으로 시작된다. 이에 따르면 충재의 문집을 중간하는 일은 유림의 큰일이기 때문에 본손이라고 해서 멋대로 할 수 있는 일이 아닌데, 거기에다 그 附錄 중에 ‘退溪 李先生’이라는 다섯 글자의 호칭에서 ‘先生’이라는 두 글자를 빼고 姓인 ‘李’와 諱인 ‘滉’이라는 글자가 직접 이어지도록 간행하는 것은 있을 수 없는 일이다. 그런데 그렇게 간행한 쪽에서는 호칭을 그와 같이 바꾸어 놓은 것은 충재선생에게 마땅치 않았기 때문이라고 말한다. 하지만 마땅치 않은 호칭이라는 것은 예전에 선배들이 『伊洛淵源錄』과 先賢의 문집에서 참고할 수 있는 사례를 끌어와서 강론하여 결정한 것이 아닌가 하고 이 통문은 반문하고 있다. 이어서 그 호칭을 강론하여 결정할 때 木齋, 天游堂, 訥隱뿐만 아니라 권벌의 본손 가운데 荷塘 權斗寅와 蒼雪 權斗經도 있었다고 본 통문은 주장하였다. 이러한 주장에 따라 하당과 창설이 깊은 학문과 높은 식견을 갖추고서 선조의 부록을 편찬하는데 선조를 존중하는 마음과 선현을 위하는 정성이 지금과 같지 아닌 것이 아니었을 것인데 선조에게 조금도 마땅치 않음이 없어서 그렇게 했겠는가라고 본 통문은 반문하였다. 이러한 논리에 따라 하당과 창설 두 어른이 당시에 강론하며 정한 예에 의거하여 기존의 호칭을 바꾸는 것이 분명 자손으로서 옛 것을 스승삼고 선현을 뒤따르는 도리가 될 것이라고 결론을 내렸다. 그러면서 호칭을 변경한 후손들을 향해 몇 백 년 후에 갑자기 무슨 높은 식견이 있어 마땅치 못하다는 학설을 창안하여 멋대로 개정하여 꺼리는 바가 없이 행동하는가 하고 질책을 하였다. 이 통문을 발행한 사람들은 유곡의 권벌 후손들이 선현을 능멸하고 망령되이 뒤집어 놓은 일을 바르게 돌려놓지 않으면, 호칭의 마땅치 않음은 도산서원에는 말할 것도 없이 하당과 창설로 하여금 선조를 마땅치 못하게 했다는 허물을 받게 할 것이라고 경고하였다. 그리고 진실로 옛 선생에게서 학문의 연원을 찾고 그를 계승하고자 하는 사람은 반드시 이 책을 받지 말아야 하며, 혹시라도 받게 된다면 지금의 세상에서 보이게 해서는 안 될 것이라고 유림을 향해 선포하였다. 끝으로 이 통문은 謙菴 柳雲龍의 묘소를 이장하는 자리에서 의론이 빗발치게 일어나 4월 15일 三溪書堂에서 道會를 열고 옛 책에 의거하여 바른 데로 돌아가게 할 도리를 도모하려 하니 많이들 와주면 고맙겠다는 말을 하였다.

이 통문에서 제기한 시비는 기존의 『충재집』에 있는 퇴계의 輓詞에는 ‘退溪 李先生’이라고 되어 있는 것을 충재의 후손들이 『충재집』을 중간하면서 왜 ‘退溪 李滉’이라고 고쳤느냐 하는 것이다. 이렇게 고친 충재의 후손들은 충재가 퇴계보다 나이가 많기 때문에 나이가 적은 퇴계를 ‘先生’이라고 호칭하는 것은 옳지 않다는 것이다. 이 통문에서 ‘충재에게 마땅치 않다.’고 하는 것은 바로 이를 두고 하는 말이다. 하지만 퇴계를 존숭하는 사람들은 그렇지 않다고 주장한다. 그들에 따르면 처음 간행한 『충재집』에 ‘퇴계 이선생’이라고 한 것은 중국이나 우리나라 선현의 문집의 사례에 따른 것이고, 그를 간행할 때 이 문제에 대해 선현들이 이미 강론하여 결정한 것이라고 주장하였다. 이 말은 다음과 같은 사실을 말하는 것이다. 靜庵 趙光祖나 晦齋 李彦迪의 문집에는 퇴계의 글이 있는데, 그 글 아래에 퇴계의 이름이 그대로 적혀 있는 경우과 ‘先生’이라는 말이 첨가된 경우가 있다. 전자의 경우는 퇴계 생전에 그 문집들이 간행된 것이고, 후자는 퇴계 사후에 간행된 것이다. 이러한 차이는 생전에 간행될 때는 퇴계 자신이 이름을 쓰는 것이 되어 선현에 대해 스스로를 높이는 ‘先生’이라는 말을 붙일 수가 없지만, 사후에 간행될 때는 간행하는 사람들에 대해 퇴계는 선현이 되기 때문에 그들에 의해 ‘先生’이라는 말이 붙여진 것이다.

이 문제는 문집의 당사자를 위주로 하느냐, 아니면 문집을 간행하는 사람을 위주로 하느냐에 따라 그 결론이 다를 수밖에 없다. 권발의 후손들은 권발을 위주로 하기에 퇴계에게서 ‘先生’이라는 말을 삭제했고, 도산서원에서는 간행하는 사람들을 위주로 하기에 ‘先生’이라는 말을 삭제한 것은 후손이 선현의 이름을 함부로 부르는 무례를 범한 것으로 간주하는 것이다. 이렇게 미묘하기 문제이기 때문에 과거에 이미 이에 대한 의견을 나누어 결정하였다는 사실을 이 통문을 통해 알 수 있다. 그 결정에는 목재, 천유당, 눌은 등과 같이 당시에 덕망과 학식을 갖춘 선비뿐만 아니라 권벌의 후손인 하당과 창설도 포함되어 있었다. 이러한 측면에서 보면 『충재집』을 중간하면서 ‘先生’이라는 글자를 뺀 것은 후손이 선조의 학설을 뒤집은 것이 된다. 그렇기 때문에 이 통문에서는 ‘수백 년이 지난 뒤에 무슨 높은 식견이 있어 멋대로 고치며, 이러한 일은 옛사람들을 알지 못하는 부류로 몰아붙이는 것이 된다.’라고 말하는 것이다.

이 시비는 이후에 통문이 오고가며 서로의 주장이 팽팽히 맞섰다. 그 전말을 기록한 「汾李辨誣事變日錄」을 보면 본 통문과 같은 도산서원의 주장에 대해 권벌의 후손들은 통문을 돌려 다음과 같이 변명을 했다. 즉 후손들이 함부로 諱字를 쓴 것이 아니라, 『충재집』의 중간을 위해 모인 도회에서 퇴계의 本孫과 유생들의 동의를 얻은 것이라고 항변하였다. 하지만 동의를 얻었다는 것은 그들의 일방적인 주장이고, 사실은 서로간의 異見이 팽팽히 맞섰던 것으로 보인다. 그러나 퇴계의 휘자를 쓰자는 권벌 후손들의 주장이 너무도 완강하여 끝내 휘자를 쓰는 것으로 결론이 났고, 실제로 그렇게 중간이 되었다.

「분이변무사변일록」을 보면 퇴계의 휘자 시비는 『충재집』만의 경우가 아니었다. 1931년 汾川에 사는 聾巖 李賢輔의 후손들이 『聾巖續集』을 발간하면서 ‘退溪 李先生’을 ‘退溪 李滉’이라고 명시하였다. 게다가 퇴계의 넷째 형인 溫溪 李瀣의 문집을 중간할 때도 ‘先生’이라 쓰지 않고 ‘舍弟’라고 명명하였다. 이 같은 일이 일어나는 것은 외형적으로 보면 일제강점기에 영남지역에서 퇴계의 영향력이 점차 쇠퇴하는 것으로 보이게 한다. 하지만 여기에는 보다 깊은 역사적, 사회적 의미가 담겨 있다. 그것은 다름 아닌 鄕權의 쟁취라는 현실적 목적과 결부되어 있었다. 조선후기 이후 중앙전계로의 진출이 막혀버린 영남의 재지사족들에게 남은 마지막 보루는 향촌이었다. 따라서 그들에게 있어 향촌의 지배는 곧 존재 기반이자 이유라 해도 지나친 말이 아니었다. 그들은 이를 위해 조상을 선양하는 사업에 온 힘을 기울였다. 자신들의 조상이 높으면 높을수록 향촌에서 그들의 권력 또한 높아지기 때문이었다. 그러다 보니 본 통문에서와 같은 文字是非는 물론이고 位次是非와 같은 鄕戰이 끊임없이 일어났다. 19세기 중엽 이후 영남 내의 班村을 형성하는 곳에서는 정도의 차이는 있었지만 크고 작은 시비가 일반적인 현상이 되어 있었다. 향촌 내 사족 간의 갈등은 문중 간에서 뿐만 아니라 문중의 系派 간에서도 일어나면서 더욱 심각하게 전개되었다. 이러한 경우 공동의 이해가 걸린 문제에는 공동보조를 취하였지만, 서로간의 이해가 상충되는 경우에는 院祠나 鄕校를 기반으로 하여 향론을 결집시켜 나갔다. 그런데 이 통문을 보면 서명한 사람들이 경상도 도내는 물론이고 京城, 義興, 寧越, 忠州 등 전국에 걸쳐 있다. 이것은 당시에도 도산서원이 전국적으로 명망을 가진 서원이고, 이러한 것을 기반으로 사태를 자신들의 의견대로 이끌어가고자 했다는 것을 의미한다.

[자료적 가치]

자료적 가치

조선후기 이후 중앙정계로의 진출이 막혀버린 영남의 재지사족들은 조상을 선양하는 사업에 몰두하였다. 이는 그들의 마지막 보루인 향촌의 지배와 직결되어 있었기 때문이었다. 이러한 과정에서 위차시비나 문자시비와 같은 크고 작은 시비들이 끊이지 않고 일어났다. 이 통문은 이와 같은 시비의 대표적인 사례로서 이를 이해하고 연구하는데 좋은 자료라고 할 수 있다.

『冲齋集』, 權橃, 驪江出版社, 1985

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『嶺南學派의 形成과 展開』, 李樹健, 일조각, 1995

『인문과학』11집, 李樹奐, 경북대학교 인문과학연구소, 1997

하창환,이수환