壬寅年 4월 15일, 永川지역 校院에서 金得秋와 그의 四寸아우, 그리고 從叔을 合祀하는데 玉山書院이 公議를 發議해 줄 것을 당부하며 보내온 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

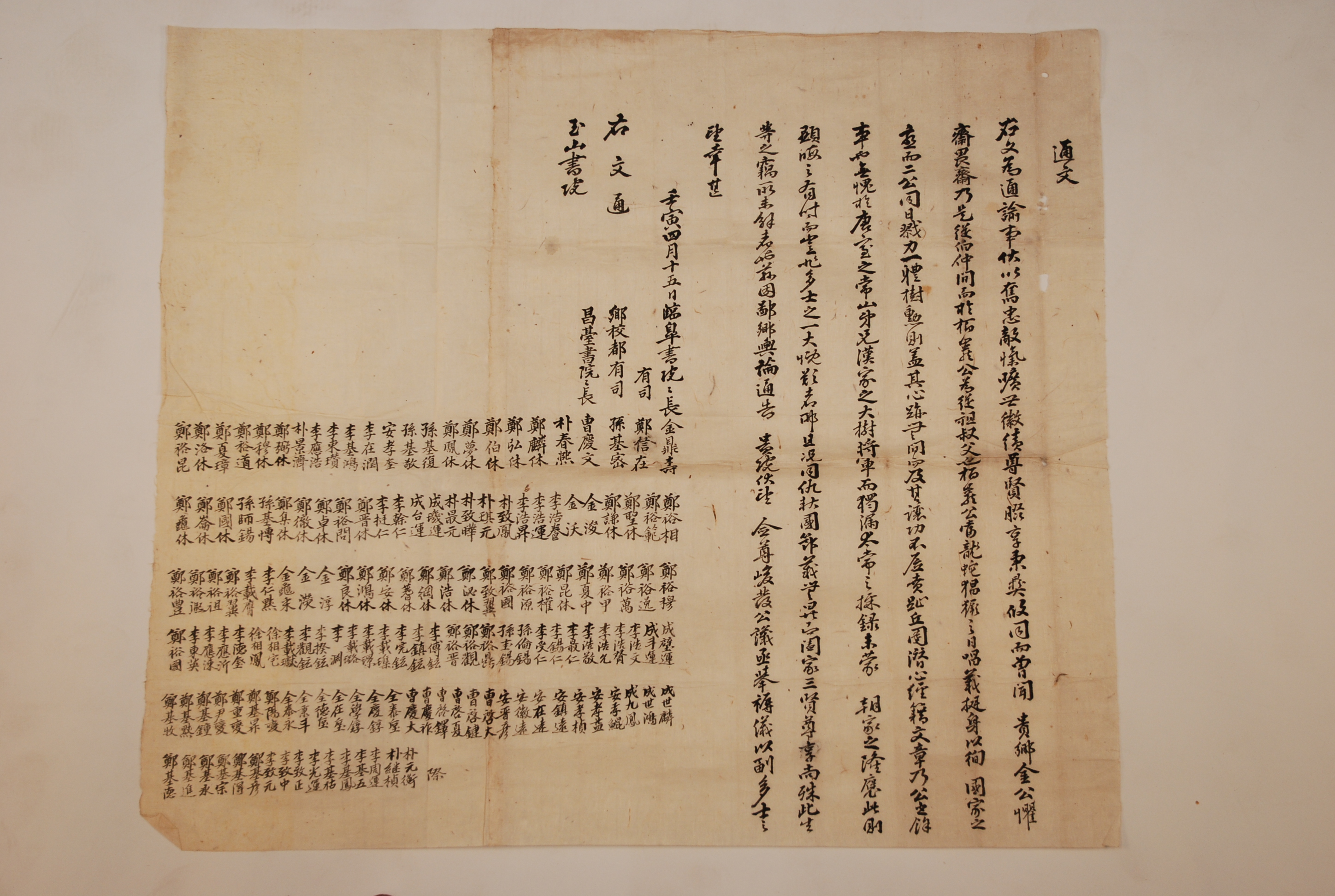

이 통문은 壬寅年 4월 15일에 永川의 臨皐書院를 비롯해 永川鄕校와 昌臺書院가 懼齋 金得秋와 그의 사촌 아우 畏齋, 그리고 從叔인 栢義公를 合祀하는데 玉山書院가 公議를 일으켜 일이 성사될 수 있도록 해줄 것을 당부하는 내용의 것이다. 이 통문에 따르면 慶州출신의 김득추는 그 이름을 알 수는 없으나 외재라는 號를 쓰는 사람과 사촌형제 사이이며, 마찬가지로 백의라는 호를 쓰는 사람은 그에게 從叔이 된다. 이들 가운데 백의공이 임진왜란이 일어나자 의병을 일으켜 나라를 위급에서부터 구하고자 하였으며, 구재와 외재 또한 같은 시기에 힘을 다해 싸워 공을 세웠다. 나라를 위급에서 구하고자 하는 이들의 마음에는 차이가 없겠으나 공을 다투는데 있어서는 양보를 하지 않았을 것이라고 이 통문은 단언하였다. 그리고 이들에게 있어 자연 속에 은거하여 經典을 읽고 문장을 짓는 일은 중요한 일이 아니었다. 그들의 공적을 보면 백의공은 唐나라 常山太守로 중과부적의 군사를 데리고 끝까지 싸운 顔杲卿에 부끄럽지 않을 만큼 용감하였으며, 구재와 외재 형제는 後漢의 馮異장군처럼 논공행상에 관심이 없었다. 그래서 이들만 유독 나라의 기록에 오르지 않아 조정의 후한 포상에서 빠졌다. 이는 드러나고 감추어지는 것이 때가 있기 때문이라고 하나 많은 선비들이 개탄하는 바이다. 또한 이 세 사람이 같은 원수를 상대로 나라를 扶持하고, 보여준 節義도 다르지 않는 한 집안의 세 賢人인데 받들어 모시는 것이 서로 다르니, 영천지역의 사람들은 이를 만족스럽지 못하게 생각하는 여론이 있어 이를 옥산서원에 통고하였다. 그러하니 옥산서원에서는 공의를 불러일으켜 이 세 사람을 받드는 의식이 빨리 거행되어서 많은 선비들의 바람을 도와주면 고맙겠다는 말로 이 통문은 끝을 맺는다.

이 통문에 나오는 인물들 중에 기록으로 파악할 수 있는 사람이 김득추이다. 그는 임진왜란이 일어나자 의병을 일으켜 永陽, 倉巖, 魯巷 등지의 전투에서 많은 공을 세웠다. 이때의 공으로 訓鍊主簿에 임명되었다. 그리고 1593년(선조 26) 무과 초시에 합격하여 1595년(선조 28) 훈련판관에 제수되고, 原從二等功臣에 기록되었다. 1599년(선조 32) 무과에 급제하여 1650년(효종 1)에는 龍驤衛副司直에 오르고, 이듬해에는 嘉善大夫가 되었다. 이러한 사실들을 보면 이 통문에서 공로가 기록되지 않아 포상에서 빠졌다는 것은 김득추를 제외한 두 사람이라는 것을 알 수 있다. 그래서 공을 다투는 데는 양보하지 않았을 것이라는 말을 강조한 것이다. 그리고 이들이 한 집안의 세 현인이라는 말은 그들이 공히 義城金氏라는 것을 가리킨다. 하지만 그 공적이 기록된 김득추는 경주출신인 반면에 외재와 백의공은 영천출신이기 때문에 이들을 받들어 모시는 것이 다르다고 말하는 것이다. 그래서 영천에서는 임진왜란이라는 같은 시기에 나라에 공헌을 했고, 또한 한 집안의 사람이기 때문에 한 곳에서 받들어 모시는 것이 당연하다는 여론이 있었고, 이러한 사실을 이전에 이미 옥산서원에 통고했다. 그런데 답변이 없자 영천의 교원이 모여 이 통문을 통해 옥산서원에서 공의를 일으켜 합사가 이루어지도록 촉구하고 있는 것이다.

이 통문의 정확한 연대는 알 수 없으나 그 대강의 연대를 추정하는데 다음과 같은 두 가지 사실들은 참고사항이 될 수 있다. 하나는 이 통문에 서명한 서원의 명칭과 배향하고자 하는 인물의 성격이다. 먼저 이 통문의 서명을 보면 ‘臨皐書院院長 金鼎壽’, ‘昌臺書院院長 曺慶文’이라고 되어 있다. 이것은 이 통문이 20세기 이전에 발행되었다는 것을 의미한다. 왜냐하면 20세기의 壬寅年, 즉 1902년에는 대원군의 서원철폐령이 내려져 이들이 서원이라는 명칭을 쓸 수 없었기 때문이다. 그리고 그 배향하고자 하는 인물들의 면모를 보면 이 통문은 18세기 이후에 발행된 것으로 보인다. 왜냐하면 18세기 이전만 해도 제향되는 사람은 도학적 연원, 학문종사, 공적, 충절 등의 여러 가지 조건을 어느 정도 갖춘 사람들이었지만, 18세기 이후가 되면 왜란과 호란 당시 의병활동을 한 인물들이 대대적으로 제향되었기 때문이다. 그렇게 보면 이 통문에 쓰인 ‘壬寅’이라는 간지는 1722년, 1782년, 1842년 중의 하나이다. 아마도 이 셋 중에서도 후대의 것일 가능성이 크다고 하겠다.

이러한 추정을 토대로 이 통문의 내력을 추측해 보면 다음과 같이 말할 수 있을 것이다. 1842년 의성김씨의 세거지인 영천의 임고면과 북안면, 그리고 화북면에서는 그들 또한 불천위의 선조를 갖고자 했다. 문벌과 가문의 위세가 사회적 활동에 커다란 작용을 하는 양반사회에서 그것은 후손들에게 사회적, 정치적 활동에 있어 든든한 배경이 되기 때문이었다. 그런데 그들의 선조 중에 제향하려고 하는 외재와 백의공은 지역사회로부터 불천위로 공인받기에는 부족한 면이 있었다. 적어도 불천위가 되기 위해서는 도학적 연원, 학문종사, 공적, 충절 등의 여러 가지 조건들이 갖추어져야 하기 때문이다. 이 통문에서 제향하려는 선조들에게 있어 자연 속에 은거하여 경전을 읽고 문장을 짓는 일은 중요한 일이 아니었다고 강조하는 이유는 학문적 연원이나 업적보다는 위급한 나라를 구하려는 충절을 강조하기 위한 것이었다. 또한 외재와 백의공의 공적에 대한 뚜렷한 기록이 없기 때문에 같은 시기에 활약했고, 그 공적을 확인할 수 있는 한 집안의 인물인 김득추를 합사함으로써 향리로부터 공인을 받고 싶어 했다. 그러기 위해서는 먼저 김득추의 출신지인 경주의 동의가 필요하였다. 그래서 향리의 여론이라는 구실을 빌어 먼저 옥산서원에 동의를 구하고, 이에 답변이 없자 다시 본 통문을 보낸 것이었다. 이 통문에 서명한 사람의 수가 무려 150명에 가까운 것은 합사에 대한 동의를 얻어내기 위한 압박의 수단으로 생각된다. 하지만 이들의 의도는 아마도 성사되지 않은 것으로 보인다. 이후의 어떤 기록에도 김득추를 비롯한 두 사람을 제향하는 서원이나 사우가 보이지 않기 때문이다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 18세기 이후 원사가 우후죽순처럼 생겨나던 시기에 영천의 의성김씨들 또한 원사를 설립하여 자신들의 선조를 제향하고자 했다는 사실을 보여준다. 하지만 이 통문의 경우에는 자기 지역의 선조뿐만 아니라 다른 지역의 선조를 합사하려는데 그 특징이 있다. 그래서 이 통문은 선조를 모셔오려는 지역과 내어주지 않으려는 지역 사이의 미묘한 대립과 갈등을 보여주고 있다.

『李樹健敎授停年紀念 韓國中世史論叢』, 權五榮, 論叢刊行委員會, 2000

이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

하창환,이수환