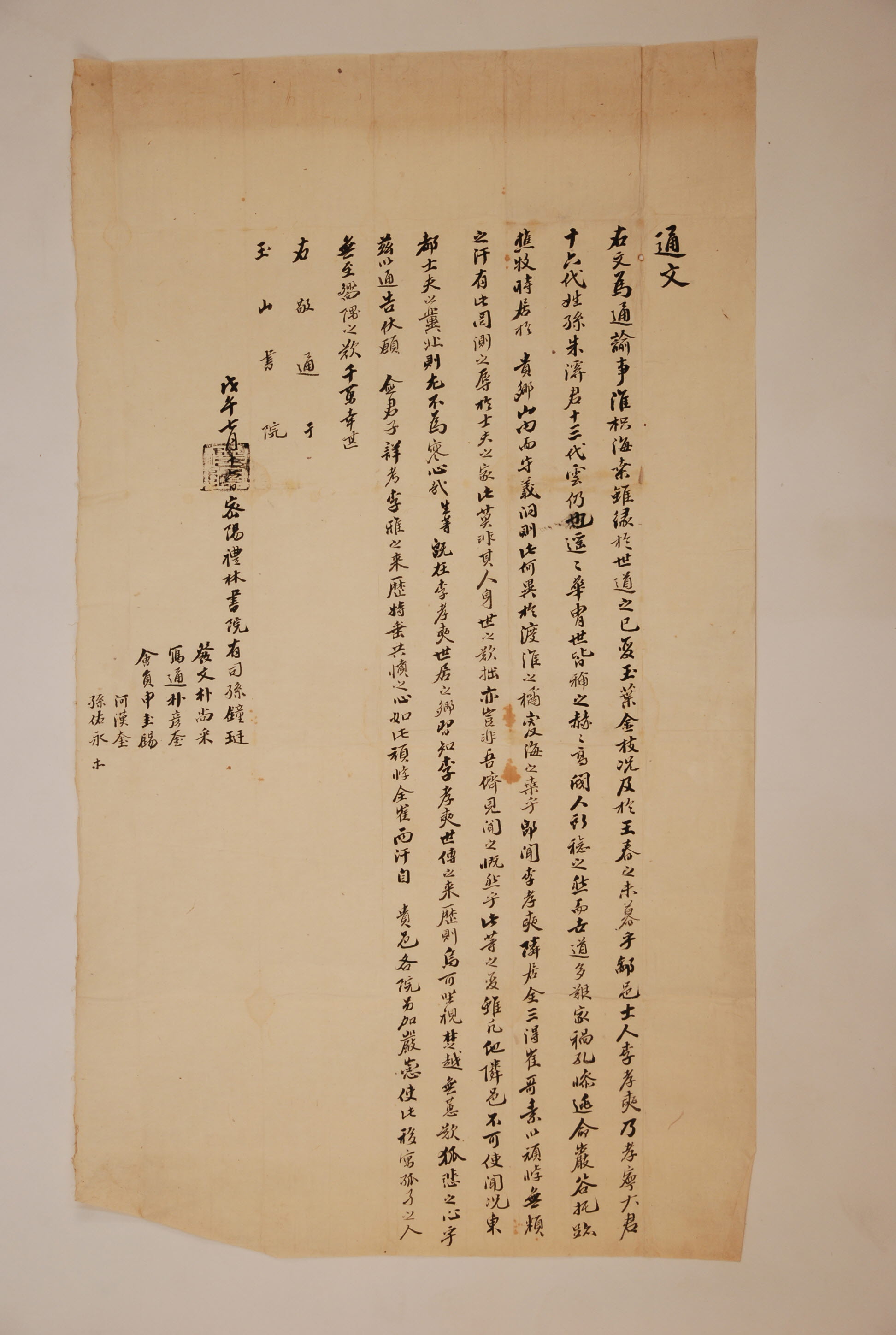

戊午年 7월 16일, 禮林書院에서 王孫 李孝奭에게 無禮를 범한 全三得와 崔哥素를 처벌해 줄 것을 요구하며 玉山書院에 보내온 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 密陽의 禮林書院에서 자신들의 고을에 사는 王孫 李孝奭에게 과거 무례하게 행패를 부린 全三得와 崔哥素를 처벌해 줄 것을 玉山書院에 요구하는 내용의 것이다. 이 통문에 따르면 자신들의 고을에 사는 이효석은 孝寧大君의 16대 후손이자 朱濤君의 13대 후손이다. 그는 먼 옛날 명인의 후예로 세상에서는 모두가 빛나고 높은 문벌이라고 칭한다. 그런데 세상살이에 많은 어려움이 있고, 집안의 재앙으로 가세가 기울어져 바위 골짝에서 목숨을 이어가기 위해 땔나무를 하고 짐승을 기르는 일을 할 적에 慶州 山內面 守義洞, 즉 지금의 산내면 乃日2里에 살았다. 그리고 소문에 들으니 이효석의 이웃에 전삼득과 최가소라는 사람이 살았는데, 그 성질이 완악하고 행동이 패악한 놈들이라고 하였다. 이들이 사대부 집안의 사람에게 해괴망측한 짓을 저질렀다고 한다. 이러한 일에 대해 사람들 모두가 탄식하는데, 우리네 또한 이것을 보고 듣고도 어찌 개탄하지 않을 수 있는가 하고 이 통문은 반문하였다. 이어서 이러한 변고가 다른 고을에서 일어나도 듣고만 있을 수 없는데, 東都라는 경주에서 일어났으니 더욱 안타까운 마음이라고 하였다. 그래서 밀양의 예림서원 사람들은 이효석이 대대로 살아온 마을에서 그의 내력을 모두 알아보고 同類의 불운을 슬퍼하는 마음에서 이 일을 좌시할 수 없어 이렇게 통고하게 되었다고 이 통문은 말하였다. 그러면서 옥산서원 여러분도 이효석의 내력을 상세히 알아보고 특별히 함께 분노하는 마음을 갖고 완악하고 패악한 전가와 최가 두 놈을 경주의 각 서원에서 엄한 징벌을 더하여 이효석처럼 이주해와 우거하는 사람들이 푸대접을 받았다는 탄식을 하지 않았으면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에 언급된 사실을 통해 사건을 재구성해 보면 이렇게 말할 수 있다. 이효석이라는 사람은 원래 효령대군의 후손이었으나 여러 가지 불행한 일을 만나 왕손으로서의 면모를 갖출 수가 없었다. 이러한 처지이다 보니 먹고살기 위해 산내면, 즉 산속 고을이라는 이름이 말해주듯 경주에서도 아주 외진 마을에 나무를 하고 짐승을 치며 근근이 생활을 꾸려나가고 있었다. 그런데 그 이웃에 전삼득과 최가소라는 常民이 있었는데, 이들이 이효석에게 갖가지 행패를 부려 더 이상 살 수가 없었다. 그래서 이효석은 밀양으로 이주를 했고, 그곳에 살면서 자신이 산내면에서 겪었던 고초를 예림서원과 관계된 사람에게 자신의 신분과 함께 이야기했다. 그러자 예림서원에서는 이효석이 과거에 살았던 마을에서 그의 신분을 확인하고는 그에게 행패를 부린 전삼득과 최가소를 엄히 징계해 줄 것을 당부하는 내용의 통문을 옥산서원으로 보낸 것이다.

이 통문의 내용을 보면 이 사건은 신분질서가 많이 무너진 시대에 일어난 것임을 짐작할 수 있다. 이 통문에서도 말하는 것처럼 왕손은 金枝玉葉으로 귀한 존재이다. 그러한 사람에게 상민이 행패를 부린다는 것은 조선왕조가 건재했던 시기에는 있을 수 없는 일이었다. 본 통문에서는 ‘조선왕조가 아직 멸망하지 않았다.(況及於王春之未暮乎)’라고 하지만, 이 일을 두고 보면 그 반대라는 것이 분명해진다. 특히 조선왕조 말기인 흥선대원군의 시절에 왕손의 지위가 더욱 강화된 것을 고려하면 이 일은 그 후의 일, 즉 일제강점기에 있었던 일로 추정된다. 그래서 이 통문이 발행된 干支가 가리키는 ‘戊午’는 ‘1918년’이라고 짐작할 수 있다.

그러나 이 통문이 발행된 시기가 ‘1918년’이라면, 이 같은 통문의 발행이 큰 의미가 없는 것이라고 말할 수도 있다. 왜냐하면 1895년(고종 32) 갑오개혁으로 양반과 평민의 계급이 타파되었을 뿐만 아니라, 백정이나 광대와 같은 천민신분 또한 폐지되었기 때문이다. 하지만 이것은 어디까지나 법적인 의미에서의 階級 廢止이지 현실적으로는 여전히 계급이 존재하고 있었다고 말할 수 있다. 이 통문이 발급되었다는 사실이 그 확실한 증거라고 할 수 있다. 만약 그 당시에 서원에서 상민이나 천민에게 제재를 가할 수 없었다면 이러한 통문은 발행을 하지 않았을 것이다. 그리고 이 통문에서 이효석이 겪은 일에 나서는 것을 ‘동류의 불운을 슬퍼하는 마음(狐悲之心)’으로 표현하며, 옥산서원에서도 ‘함께 분노하는 마음(共憤之心)’을 가져주기를 당부하고 있는데, 이것은 당시의 현실에 대한 여러 가지 상황을 나타내고 있다. 먼저는 이 통문의 발행자들이 이효석의 일에서 동류의식을 가지고, 거기에 기대어 호소하는 것은 계급제도가 더 이상 법적인 효력을 가지고 있지 않다는 것을 인식하고 있는 것이다. 그러기에 예림서원에서 이 문제를 관청이 아닌 옥산서원에 호소한 것이다. 하지만 이 문제를 옥산서원에 호소했다는 것은 현실적인 영향력을 서원이 갖고 있다는 것을 뜻한다. 즉 비록 법적으로는 모두가 동등한 사람이지만, 현실적으로는 여전히 班常의 구별이 있어 양반들의 구심점인 서원은 지역사회에서 영향력을 행사한다는 것이다. 이런 것을 보면 일제강점기에도 양반들은 과거와 같지 않았겠지만 서원을 통해 자신들의 영향력을 향촌사회에서 행사하고 있었으며, 서원은 이런 양반들의 구심점이었다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 왕손에게 무례하게 행동한 상민에 대해 그 고을의 서원에서 처벌해 달라는 내용이며, 발행한 시기는 1918년으로 추정된다. 이러한 사실을 볼 때 이 통문은 당시 법적으로는 계급이 타파되었지만 현실적으로는 여전히 계급적 질서가 유지되고 있었으며, 또한 서원은 양반들이 향촌사회에 자신들의 영향력을 행사할 수 있게 하는 구심점이었다는 것을 알게 하는 자료로 평가할 수 있다.

『玉山書院誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1993

하창환,이수환