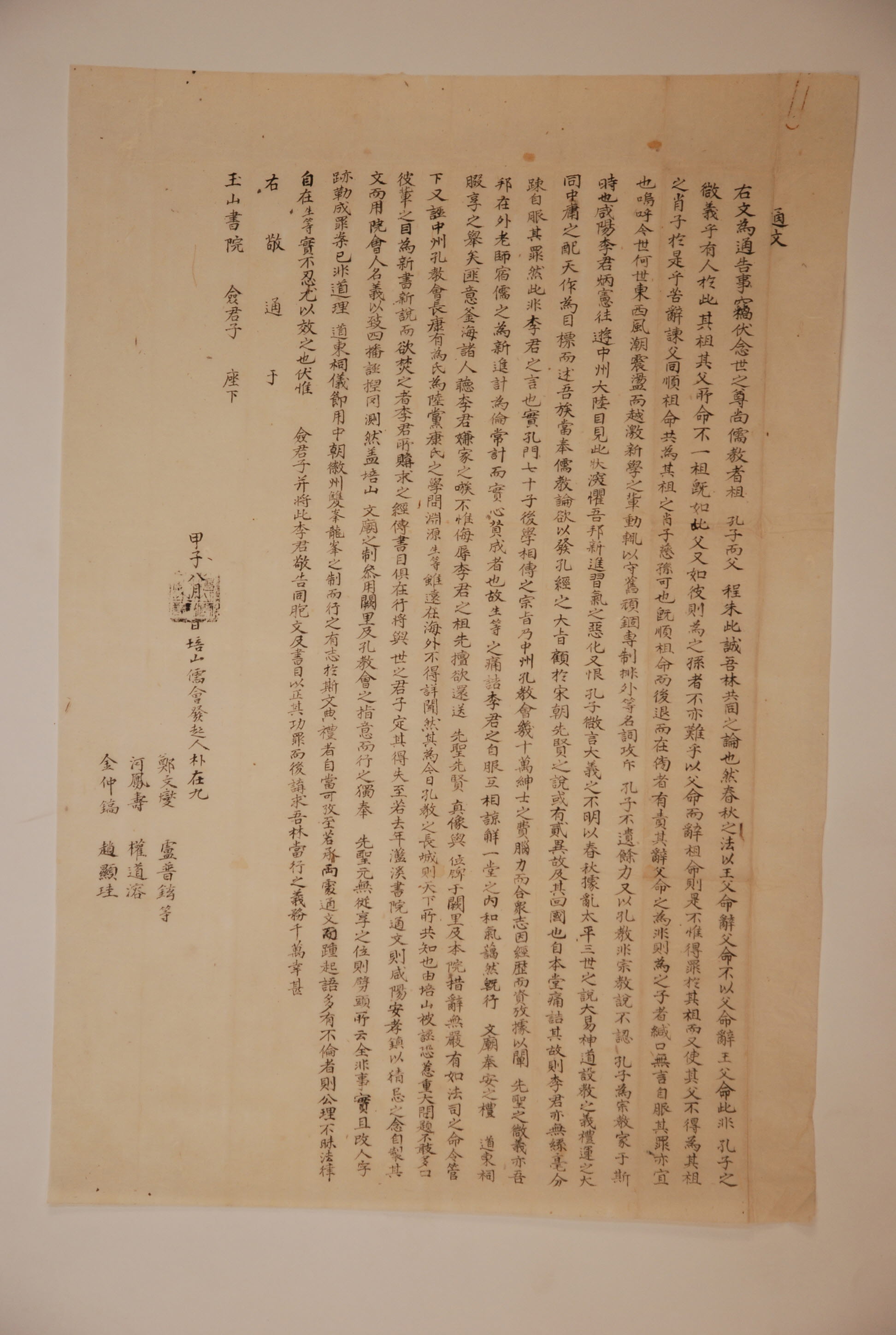

1924년 8월, 培山儒會에서 玉山書院에 李炳憲의 儒敎論을 정당하게 판단해 줄 것을 당부하는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1924년 8월 培山儒會에서 옥산서원으로 보낸 것이며, 그 내용은 배산유회의 일원인 李炳憲의 儒敎論이 세간으로부터 비판을 받는 것에 대한 변호와 그의 유교론을 공정하게 평가해 주기를 당부하는 것이다. 이 통문이 제시하는 유교론의 대전제는 “孔子는 할아버지가 되고, 程朱는 아버지가 된다.”는 것이다. 이 말은 儒家의 전통에서 보면 전혀 문제될 것이 없다. 실제로 모든 사람들이 공자를 유가의 祖宗으로 받들어 왔기 때문이다. 하지만 이 말의 이면에는 조선조의 유학이 할아버지인 공자보다는 아버지격인 朱子나 程子의 말에 더 기울어져 있다는 것을 비판하고 있다. 이 통문의 서두에 春秋의 법은 할아버지의 명령으로 아버지의 명령을 사양할 수는 있으나 아버지의 명령으로 할아버지의 명령을 사양할 수 없다고 말한다. 이것은 공자와 宋代 理學者인 주자나 정자 사이에 견해의 차이가 있을 때는 할아버지격인 공자의 견해를 따라야 한다고 말하는 것이며, 조선조 유학은 송대 이학자들의 견해에 치우쳐 있다는 간접적으로 비판한 것이다.

이 통문을 발급한 단체인 배산유회가 이 같은 주장을 하게 된 것은 淸나라의 사상가이자 정치가인 康有爲의 영향을 받았기 때문이다. 그렇게 된 사정을 이 통문은 이렇게 진술하고 있다. 지금 우리나라는 동양과 서양의 풍조가 뒤엉키고 새로운 학문을 한 무리들이 마구 날뛰어 걸핏하면 守舊, 頑固, 專制, 排外와 같은 말로 공자를 공격하고 배척하기에 여념이 없으며, 유교가 종교가 아니라는 말로 공자를 종교가로 인정하지 않고 있다. 이러한 때 배산유회의 일원인 이병헌이 중국을 여행하며 유교가 종교라는 사실을 목격하고, 우리나라 신진학자들의 습속이 악화되는 것을 깊이 염려하게 되었다. 또한 공자의 깊은 뜻과 중대한 의리가 분명하지 않은 것을 여한으로 생각하여 춘추를 통한 三代의 治亂, 周易을 통한 神道의 가르침, 禮運에 나타난 大同世界, 중용이 지향하는 配天의 의미를 목표로 삼아 유교론을 기술하여 공자의 큰 가르침을 기술하려 하였다. 그런데 이러한 학설이 송대의 선현들과 비교하면 간혹 다른 것이 있었다. 그래서 이병헌이 귀국하자 배산유회에서는 그 까닭을 깊이 따져 물었다. 그는 자신과 선현의 학설이 다름을 스스로 인정하였다. 그러나 이 학설은 이병헌의 것이 아니라 공자의 문하에서 전해져오는 宗旨이고, 중국 孔敎會의 수십만 紳士들이 머리를 맞대어 탐구하고 여러 사람의 뜻을 모은 것이다.

이 통문에서 말하는 것처럼 1920년대 우리나라의 상황은 서양의 세력이 점차 커져가면서 동양의 학문은 위축되어 갔다. 그래서 과거의 학문인 儒學을 고집하는 것은 수구세력으로 몰리게 되어 유학 또한 자기 혁신을 도모하지 않으면 안 되게 되었다. 이러한 때에 이병헌이 받아들인 것은 강유위의 공교회였다. 그는 5차례에 걸쳐 중국을 오가며 강유위로부터 가르침을 받았다. 강유위는 동양의 전통 학문뿐만 아니라 서양의 학문까지도 두루 섭렵하였다. 그러면서 유교의 여러 부분에 대해 회의를 가지게 되었다. 하지만 그는 유교를 전면적으로 부정하기보다는 “託古改制”, 즉 옛 것에 의탁해서 제도를 새롭게 고치는 것이 바람직하다고 생각하였다. 그래서 그는 경전해석에 있어 경직된 고증학이나 성리학 대신에 경전의 숨은 뜻을 비교적 자유롭게 해석하는 것이 특징인 公羊學을 주장하였다. 이병헌이 춘추, 주역, 예운, 그리고 중용으로부터 공자의 큰 가르침을 기술하려했던 것은 강유위의 이러한 학문적 경향에서 비롯된 것이었다. 그래서 이 통문에서는 이병헌의 학설이 그의 것이 아닌 중국에서도 알려져 있는 전통적인 것이라고 말하는 것이었다.

하지만 성리학 일변도의 조선 유학계에 있어서는 이병헌의 그러한 주장은 사람들로부터 여러 가지 오해를 불러일으켰다. 이러한 오해로 배산유회는 많은 고초를 겪었다. 釜海의 여러 사람들이 이병헌과 대립하는 집안사람들의 부추기는 말을 듣고 그의 선조들을 모욕하는가 하면, 중국에서 가져온 공자의 眞像과 위패를 멋대로 옮기기도 하였다. 그리고 蘫溪書院에서는 자신들을 시기하는 安孝鎭이 멋대로 짓고 배산유회 사람들의 명의를 사용하여 사방에다 해괴망측한 소문을 퍼트리자 그것을 보고 통문을 돌렸다. 하지만 배산유회에서 거행하는 禮制는 공자의 사당을 참고하고 공교회에서 지시한 것에 따라 행한 것으로 모두가 典禮가 있는 것이다. 이병헌이 동포에게 고한 글과 중국에서 구입한 서책의 목록이 있으니 이것을 잘 살펴 그 공과 죄를 바르게 한 후에 유림에서 행할 의무를 강구하는 것이 마땅하지 않겠는가라는 말로 이 통문을 끝을 맺고 있다.

1920년대를 전후한 시기는 유학계에 있어 내우외환의 시기라 해도 과언이 아니다. 밖으로부터 유입된 서양학문의 영향으로 유학은 고루한 것으로 취급되고, 안으로는 시대의 변화에 맞춰 유학을 변모시키려는 세력과 그것을 고수하려는 세력이 팽팽히 맞서던 때였다. 이 통문은 바로 이러한 시기의 시대상을 잘 보여주고 있다. 다시 말해서 배산유회가 학문인 儒學을 종교인 儒敎로 변모시키려는 과정에서 어떤 일이 있었는가를 이 통문은 잘 보여주고 있다는 것이다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 강유위의 공교회에 영향을 받은 배산유회가 주위로부터 받은 오해를 해명하기 위해 돌린 것이다. 그래서 이 통문에는 배산유회가 공교회로 전환하게 된 이론적 배경과 그 과정에서 어떤 일들이 있었는지를 비교적 소상하게 기술하고 있다. 이러한 점에서 보면 이 통문은 일제강점기에 유학계 내부의 갈등과 그 동향을 이해하는데 중요한 자료라고 할 수 있다.

李炳憲와 培山書堂

李炳憲는 字가 子明이며, 號는 眞庵 또는 白雲山人이다. 그의 본관은 陜川이며, 경상남도 함안군 병곡면 송평리에서 태어났다. 그의 생애는 성장기 및 전통 道學의 수학시기(1870~1902년), 계몽사상 수용시기(1903~1913년), 공교회 운동시기(1914~1923년), 今文經學 연구시기(1924~1940년)로 나눌 수 있다.

이병헌은 전통적인 유학교육 속에서 성장하였다. 하지만 시대는 그의 학문에 많은 의문점을 제기했다. 그는 혼란한 시대에 유학자의 처신이 어떠해야 하는가에 대해 깊이 고민하였다. 그가 25세가 되던 1894년 동학혁명이 일어나자 그의 고민 더욱 깊어졌다. 그는 자신의 고민에 대한 해답을 얻기 위해서 免宇 郭鍾錫을 찾았다. 거기에서 李承熙, 張福樞, 李斗勳 등과 만나면서 면우학파와 학문적 인연을 맺게 되었다. 그 후 그는 곽종석의 문하에서 공통의 주제였던 心說을 중심으로 공부에 매진했다. 그때까지 그의 학문적 좌표는 퇴계학에 있었다.

그러나 그의 나이 34세가 되던 1903년 서울에서 과학문명의 利器들을 목도하면서 새로운 시대의 도래를 깨닫게 되었다. 그는 스스로에게 “우리 儒者는 이러한 시국에 어떻게 대응해야 하는가?”라고 물었다. 이러한 물음은 그의 시야를 세계로 돌리게 했다. 그는 서점을 국제사회의 변화에 관한 책들을 찾아 지식을 습득했다. 그러던 중 강유위와 그의 시국을 바라보는 안목을 알게 되었다. 이병헌은 그로부터 “守舊排新”, 즉 옛 것을 지키고 새로운 것을 배척하는 것만이 능사가 아니라는 것을 알게 되었다. 그는 새로운 학문과 관련된 서적을 구입하여 탐독하기 시작했다. 그러나 당시 선각자였던 朴殷植, 孫秉熙, 張志淵 등과 時事를 논하고 또 중국으로 가서 강유위와 직접 토론하면서 서양의 철학이나 기성의 종교가 우리 민족의 현실을 구원할 수 있는 대안이 될 수 없다는 결론에 도달하였다. 이병헌은 최종적인 해답을 강유위의 孔子敎에서 찾았다. 그는 1914년에서 1925년 사이에 5차례에 걸쳐 중국을 왕래하면서 강유위와 직접 만났다. 그 사이 그는 강유위의 대동설과 공교운동의 근본이념인 금문학을 전수받았다.

이병헌은 1919년 『儒敎復原論』을 저술하여 공자교 이념을 체계적으로 정리하였다. 그리고 1923년에는 중국 공교회의 지부로서 경상남도 산청군 단성면 배양마을에 培山書堂을 설립하고, 이를 근거지로 하여 공교운동을 전개하였다. 그의 공교운동은 유교 종교화운동을 핵심으로 한 것이었다. 그는 유교를 하나의 종교로 규정하면서 유교가 서양의 종교가 지닌 기능을 가지고 있을 뿐만 아니라, 과학과 철학의 기능까지도 포함한 최고의 통합적 진리임을 주장하였다. 그리고 공교를 전파하는 방법으로 교당을 세워 공자를 교조로 섬기고, 경전을 번역하여 성경으로 삼고, 교사를 선정하여 천하에 강설할 것을 주장하였다.

『韓末 嶺南 儒學界의 동향』, 金鍾錫, 영남대학교 출판부, 1998.

『韓末 嶺南 儒學界의 동향』, 白道根, 영남대학교 출판부, 1998.

하창환,이수환