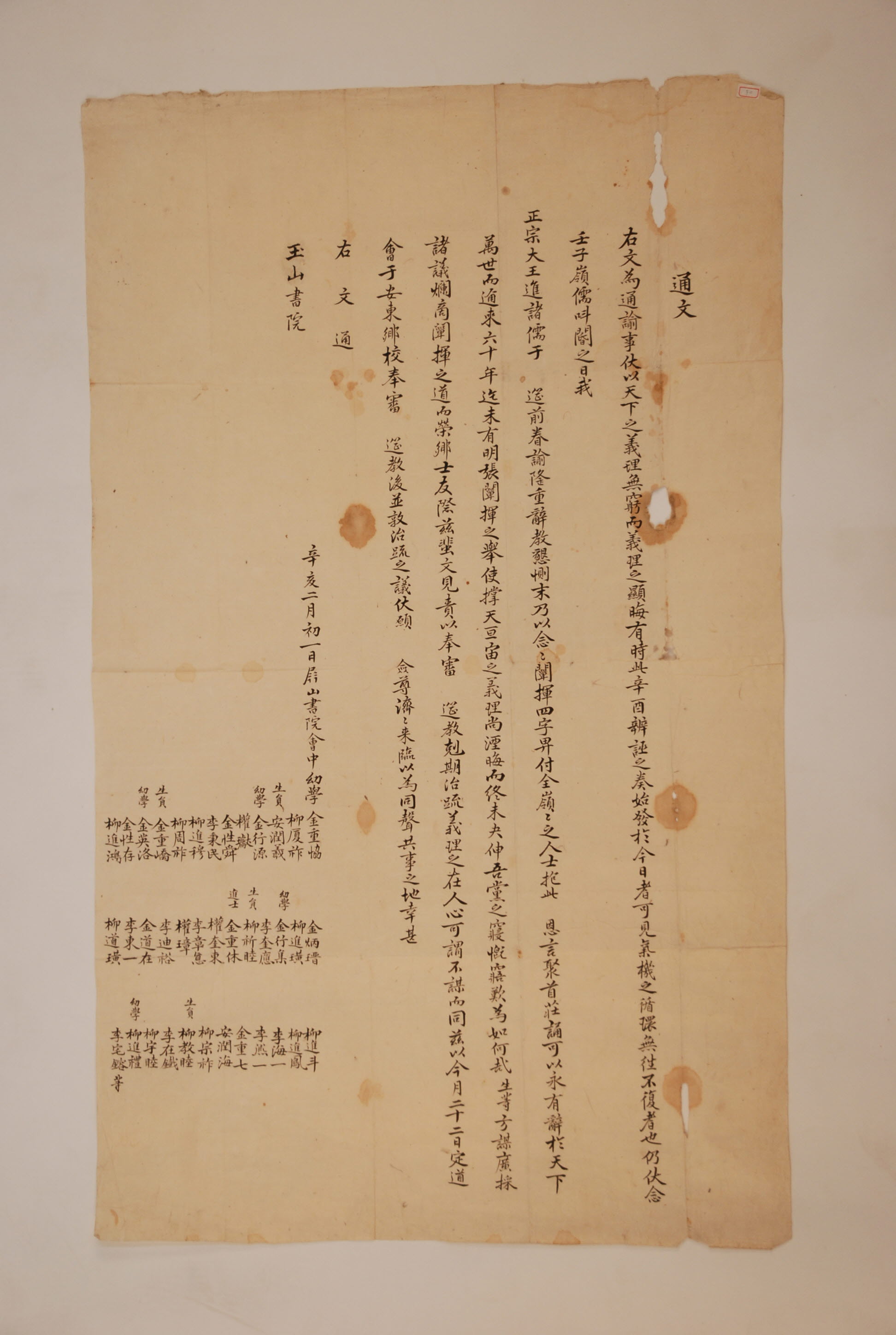

1851년 2월 1일, 屛山書院에서 思悼世子의 伸寃을 위한 道會의 개최를 玉山書院에 알리는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1851년 2월 1일 屛山書院에서 思悼世子의 伸寃을 위해 2월 22일 安東鄕校에서 개최하는 道會에 玉山書院에서 많이들 참석해달라고 요청하는 내용의 것이다. 이 통문에 따르면 壬子年, 즉 1792년(정조 16)에 영남의 유생들이 대궐의 문에 나아가 외칠 때에 정조께서 경연으로 여러 유생들을 불러 타이르기를 진중하게 하고, 敎示 내리기를 간곡하게 하였다. 그리고는 “念念闡揮(항상 밝혀 드러내기를 생각하고 있다.)”이라는 네 글자를 전 영남에 내려주었다. 영남의 인사들은 이 은혜로운 말씀을 가슴에 품고 씩씩하게 암송하며 천하 萬世에 할 말을 가질 수 있게 되었다. 그리고 60년이 지나는 동안 밝혀 드러낸 일에 힘쓰지 않아 저 우뚝한 하늘과 광활한 우주에 義理가 오히려 어둡게 되어 끝내는 펼쳐지지 않았다. 우리가 자나 깨나 개탄함이 어떠하겠는가. 우리는 여러 의견을 널리 모으고 밝혀 드러낼 방법을 충분히 의논하고자 한다. 이에 오는 22일에 안동향교에서 도회를 개최하여 경연에서의 교시를 받들어 살피고 아울러 상소를 지어 올리는 의논을 하고자 하니 많이들 참석해 주면 고맙다는 말로 통문은 끝을 맺는다.

이 통문에서 임자년의 呌閽이라고 하는 것은 李堣를 疏頭로 한 영남의 유생 10,057명이 사도세자의 신원을 위해 연명 상소한 것을 말한다. 소위 萬人疏라고 하는 전대미문의 이 상소가 있기까지의 과정은 다음과 같았다. 정조가 즉위하자 안동의 유생 李道顯이 그의 아들 應元을 시켜 사도세자가 억울하게 죽은 사실과 宋時烈의 史論공박 및 그 관련자들의 엄단을 주청하는 상소를 하게 했다. 그들이 그렇게 한 것은 그들과 인척관계에 있는 權正忱이 世子侍講院說書로 있으면서 사도세자의 평소 行狀과 죽음의 과정을 일기로 기술하였는데, 그것이 안동을 비롯한 영남의 유림사회에 전파됨으로써 정조가 즉위하기 전부터 세자의 억울한 죽음을 동정하는 분위기가 마련되었기 때문이다. 그리고 그 내면에는 노론을 주축으로 한 僻派의 전횡에 밀려 중앙정계에서 소외된 영남의 南人들이 정조의 호감과 관심을 사서 득세할 수 있는 계기를 마련하고자 하는 의도가 깔려 있었다. 하지만 이도현 부자는 大逆極惡罪로 처형되고, 安東府가 縣으로 降格되는 사건이 발생했다. 정조가 내심과는 달리 그렇게 할 수밖에 없었던 것은 즉위 당시에는 金大妃를 비롯한 宮掖과 조정이 온통 노론으로 둘러싸여 있어 왕위를 부지하는 일조차 염려되었기 때문이었다. 그로부터 10여 년이 지난 뒤 蔡濟恭이 우의정으로 特拜되면서 달라졌다. 그는 近畿南人의 중진으로 일찍이 영남유림과 긴밀한 관계가 있었다. 따라서 그의 등용은 오랫동안 칩거해 오던 영남의 유림사회에 새로운 희망을 주는 계기가 되었다. 이후 1788년 戊申亂 倡義疏에 대해 정조가 “영남은 士子의 府庫”라고 하며 도내의 인재를 천거할 것이라 하고, 1792년에는 도산서원에서 別試를 보이게 하는 등 영남의 유림에 각별한 호의를 보였다. 그러던 중 1792년 4월 柳星漢이 정조가 경연을 폐기하고 여악을 지나치게 즐긴다고 공격하는 상소를 올렸다. 이 상소를 본 성균관 居接의 영남 유생들이 三溪書院에 통문을 보내 상소를 올릴 것을 촉구하였다. 통문을 접한 삼계서원에서는 안동·봉화·순흥 등지에 다시 통문을 돌려 儒疏를 규합했다. 삼계서원에서 개최된 유림 대회에서 大山 李象靖의 조카인 이우를 소두로 金熙周, 金是瓚, 柳二佐 등 안동 지역을 대표하는 유림을 公事員으로 참여시켜 상소를 본격적으로 준비하였다. 4월 17일 삼계서원에서 발행한 疏儒들은 순흥을 거쳐 4월 20일 충주에 도착하여 尹九宗의 사건, 즉 윤구종이 경종의 비인 단의왕후의 능을 지날 때 말에서 내리지 않았다는 이유로 逆律로 처리되어 곤장을 맞아 죽은 일의 전말을 접하게 되었다. 4월 23일 서울에 도착한 소행은 유소의 내용을 고치고, 소록을 다시 정리하여 4월 27일 봉소하였다. 그러나 이 만인소는 성균관의 승인(謹悉)이 없다는 이유로 봉입되지 않았다. 이에 前修撰 金翰東이 만인소가 봉입되지 않았다고 상소함으로써 정조에게 만인소가 알려지게 되었다. 정조는 파격적으로 이우 등 간부 疏任들을 즉시 접견하고 이우로 하여금 전당에 올라 직접 上疏文을 읽게 하였다. 이 통문에서 “정조께서 여러 유생을 경연으로 불렀다.”는 것은 이것을 말하는 것이다.

그러나 정조는 상소문의 내용을 공감하면서도 사도세자에 대한 영조의 금령과 자신의 즉위 교서를 들어 신중론을 견지하였다. 이 통문에서 “타이름이 진중하게 하고, 내린 敎示가 간곡했다.”는 것은 상소에 대한 정조의 신중론을 말하는 것이다. 하지만 정조의 신중론에 동의하지 않은 영남의 유생들은 10여 일 후에 다시 10,368명이 연명한 2차 상소를 올렸다. 2차 상소에서는 사도세자의 신원 문제를 더욱 강경하게 주장하였다. 그러나 정조는 김한동과 이우 등을 불러 귀향할 것을 종용하였고, 결국 3차 상소를 준비하던 유생들은 정조의 간곡한 설득으로 귀향하지 않을 수 없었다. 이 통문에서 “念念闡揮 네 글자를 전 영남에 내려주었다.”라는 것은 정조의 설득으로 귀향하게 되었다는 것을 의미한다.

이러한 곡절을 가진 최초의 영남 유림의 만인소는 정조에 정치적으로 커다란 힘을 실어주었다. 하지만 정조를 둘러싸고 있는 노론세력에 비해 영남 유림과 연결된 남인의 세력은 너무나 취약했기 때문에 더 이상 문제를 확대하는 것은 정조로서도 바람직하지 않다고 생각되었다. 그래서 이후 사도세자의 신원은 진전을 보지 못했다. 이 통문에서 “60년이 지나는 동안 밝혀 드러낸 일에 힘쓰지 않아 저 우뚝한 하늘과 광활한 우주에 義理가 오히려 어둡게 되어 끝내는 펼쳐지지 않았다.”는 것은 이를 두고 하는 말이다. 이 시기에 다시 사도세자의 문제를 거론한 것은 일차 만인소 이후 정조의 사망과 함께 영남의 남인들은 노론 벽파의 전횡으로 정계에서 완전히 밀려났기 때문이었다. 이 통문은 이 문제를 통해 영남 유림의 세력을 결집하여 다시 한번 정치적으로 재기할 기회를 만들고자한데서 비롯된 것으로 보인다. 그리고 그 결실은 1885년(철종 6)의 만인소로 나타났으며, 그 과정은 다음과 같다.

사도세자 탄식 120주년을 기점으로 영남의 유림에서는 사도세자를 왕으로 尊號하는 추존의 문제를 제기하였다. 이를 위해 1855년 1월 영남 유림들은 도산서원에서 도회를 열었다. 여기에서 사도세자의 죽음과 관련된 전모를 밝혀 책임 소재를 규명하기 위한 壬午義理의 문제를 다시 거론하고자 했다. 그러나 논의 과정에서 책임 문제를 다시 거론할 경우에 의도하는 것과는 달리 사태가 다른 방향으로 전개될 가능성이 크다는 점이 제기되어 사도세자의 신원과 사도세자를 왕으로 추존하는 조치를 요구하기로 결정하였다. 소두 李彙炳을 위시한 소유들은 상소문에서 “나라의 큰 의리가 영남에 있다.”라는 정조의 말을 환기하면서 자신들의 주장이 국가의 의리를 바로 세우는 일과 직결되기 때문에 莊獻世子의 존호를 올리는 의식을 하루 빨리 거행할 것을 촉구하였다. 그렇게 해야만 나라의 기강이 바로서고 선왕을 계승하는 도리에도 합당하다는 뜻을 개진하였다. 하지만 철종은 이 상소에 대해 批答을 내리는 대신 승정원에 돌려주라는 지시만을 내렸다. 그것은 정치적으로 민감한 문제이기에 더 이상 거론하지 않고 없었던 일로 하겠다는 뜻이었다. 따라서 이 만인소는 수용되지 않았다. 하지만 이 상소문에 10,432명이 연명한 것을 보면 정치적으로나 사회적으로 영남의 유림이 이를 통해 결집하는 효과를 얻었다고 할 수 있을 것이다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 1792년 사도세자의 신원을 위한 제1차 영남만인소가 있은 지 60년이 지난 뒤에 다시 이 문제를 거론하고 있다. 그리고 이 통문이 있은 지 4년 뒤인 1885년에 사도세자의 신원을 위한 제2차 영남 만인소가 있었다. 따라서 이 통문은 제2차 영남만인소가 언제 어디에서부터 시작되었는가를 알려주는 중요한 자료로 평가할 수 있다.

『嶺南學派의 形成과 展開』, 李樹健, 一潮閣, 1995

『韓末 嶺南 儒學界의 동향』, 鄭震英, 영남대학교 출판부, 1998

하창환,이수환