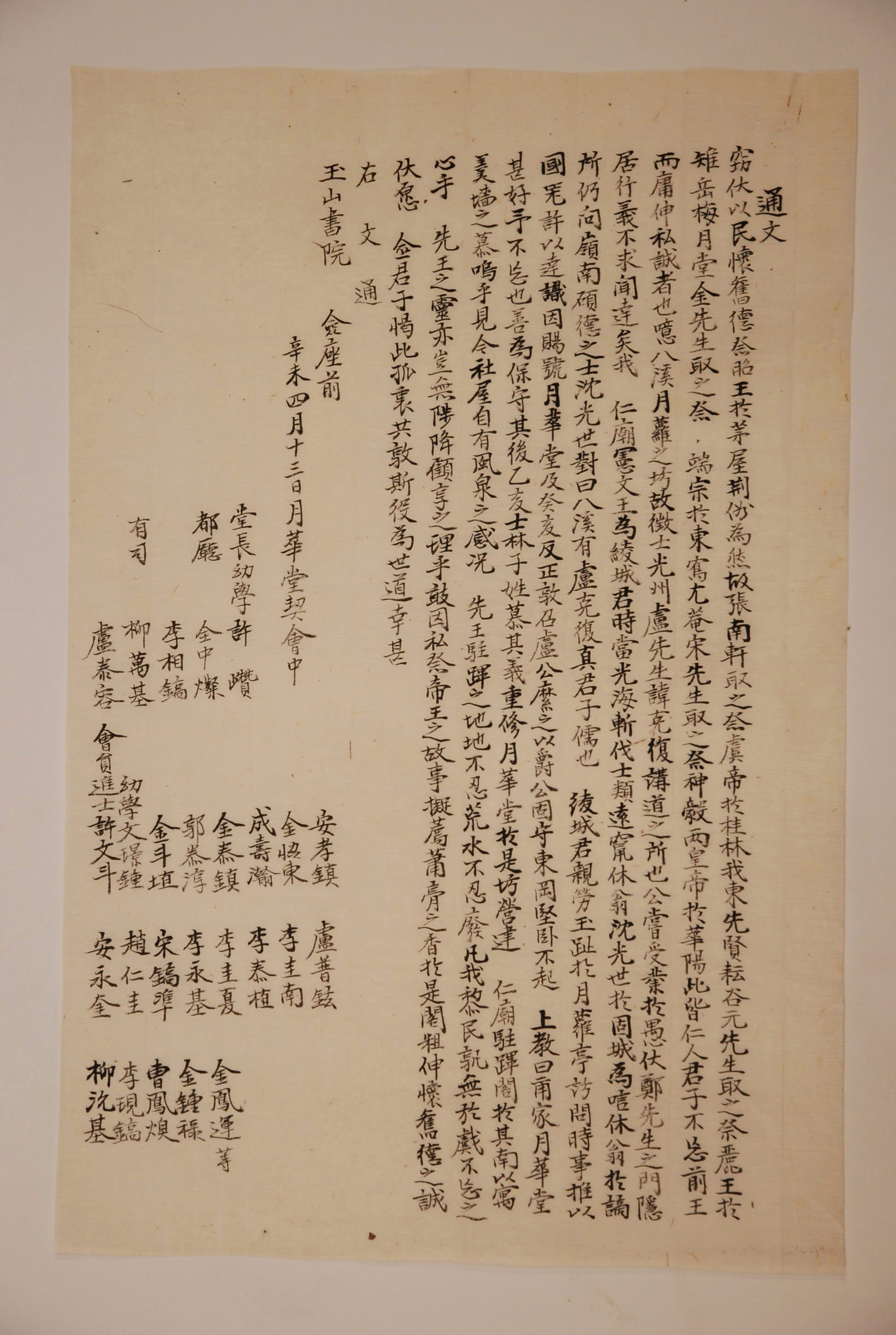

1931년 4월 13일, 月華堂契에서 月華堂와 駐蹕閣를 복원하는데 玉山書院의 도움을 요청하는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1931년 4월 13일 月華堂契에서 月華堂 盧克復의 祠堂과 仁祖가 잠시 머문 駐蹕閣를 복원하는데 玉山書院의 도움을 요청하는 내용의 것이다. 이 통문에 따르면 八溪, 즉 지금의 경상남도 합천군 추계면은 임금의 부름에도 관직에 나아가지 않고 은거한 선비 노극복이 道學을 강론하던 곳이다. 그는 일찍이 愚伏 鄭經世의 문하에서 수업을 받고 은거해서 의로움을 행하며 이름이 세상에 드러나는 것을 구하지 않았다. 인조가 綾城君 시절에 固城으로 유배된 休翁 沈光世를 위문하러 가서 영남의 큰 선비가 누구인지를 물으니 팔계에 있는 노극복이 진정 군자다운 선비라고 대답했다. 이에 능성군이 그가 있는 月蘿亭으로 친히 찾아가 보고는 그의 덕스러움과 뛰어난 견식에 국가의 동량으로써 추중해 마지않았다. 그래서 능성군은 그에게 月華堂이라는 號를 내렸다. 그 후 1623년 인조반정으로 능성군이 왕위에 오르자 벼슬로 노극복을 간곡히 함께하자며 불렀으나 자신의 처소를 굳게 지키며 나아가지 않았다. 이에 인조는 “그대 월화당은 참으로 훌륭하다. 내 잊지 않겠노라.”라는 말을 남겼다. 그 뒤 1695년(숙종 21) 사림과 후손이 군신 간의 그 의리를 사모하여 월화당을 중건하고, 그 남쪽에 인조의 주필각을 건립하였다. 그런데 지금에 이르러 월화당과 주필각이 모두 황폐하게 되는 것을 차마 볼 수 없다. 이에 옛 덕을 그리워하는 정성을 실천하려 하니 고충을 헤아려 이 일에 함께 힘써준다면 세상의 도리를 위해 참으로 다행이겠다는 말로 통문은 끝을 맺는다.

대원군의 서원철폐령이 내려진지 반세기가 지난 1920년대를 전후하여 서원이나 祠宇 등을 복원하려는 움직임이 활발하게 일어났다. 당시는 일제치하로 조선조의 서원철폐령이 더 이상 힘을 발휘하지 못했다. 또한 서원이나 사우의 복원은 그 동안 잃어버렸던 혈족이나 유림의 구심점을 회복하는 일이기도 했다. 따라서 서원이나 사우를 재건하는 일은 재지 사족이나 유림에게 있어 과거 향촌에서의 영향력을 되찾는 일이었다. 그러나 서원이나 사우를 복원하는 일은 생각처럼 쉬운 일이 아니었다. 무엇보다 자금이 문제였다. 막대한 자금이 소요되는 서원이나 사우의 복원에는 한 가문이나 지역의 힘만으로는 불가능한 일이었다. 그래서 서로 간에 도움을 주고받는 것은 일반화되어 있었다. 특히 옥산서원과 같이 道內에 명망 있는 선현을 제향하는 곳에 필요한 물력을 요청하는 일은 빈번하였다. 그리고 요청을 받으면 냉정하게 거절하는 것이 아니라 형편에 따라 도움을 주었다. 이렇게 서로 간에 상부상조하는 일은 서원의 각종 都錄, 置簿記, 重修·重建日記, 考往錄 등을 통해 알 수 있다.

그런데 아무 서로 간에 도움을 주고받는 것이 관례가 되어 있다고 하더라도 평소에 어느 정도 왕래가 있어야만 가능한 것이었다. 사실 월화당과 옥산서원 사이에는 거의 교류가 없었다고 해도 과언이 아니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 도움을 청한 것은 월화당에서 복원하려는 것이 노극복의 사당뿐만 아니라 인조의 주필각이 포함되어 있기 때문인 것으로 보인다. 그래서 이 통문의 서두에 그 근거가 되는 고사를 인용하고 있다. 다시 말해서 초나라의 유민들이 풍속으로 자신들의 띳집에서 昭王의 제사를 지낸 것을 비롯해 송대의 유학자 南軒 張栻이 桂林에서 虞帝에게 제사를 드린 것, 우리나라의 耘谷 元天錫이 치악산에서 고려왕에게 제사를 드린 것, 梅月堂 金時習이 東鶴寺에서 단종에게 제사를 드린 것, 그리고 尤庵 宋時烈이 華陽書院에서 명나라의 神宗과 毅宗에게 제사를 드린 것 등의 고사를 통문의 맨 앞에 둔 것은 바로 자신들이 도움을 청하는 근거를 제시한 것이다. 그러나 엄격한 의미에서 주필각은 제사와 연관되는 건축물이 아니다. 그럼에도 이러한 이유를 들어 도움을 요청한다는 것은 그만큼 경제적 도움이 절실했다는 것을 의미하는 것이기도 하다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 일제강점기에 선현의 추모 사업에 도움을 요청하는 전형적인 내용을 담고 있다. 그러나 이 통문이 가지는 특징은 그 사업이 제향과 관련된 것에 한정되어 있지 않다는 것을 보여준다. 다시 말해 월화당계에서 능성군 시절의 인조가 찾아와 말을 묶어놓은 駐蹕閣를 복원하려는 것은 선현을 추억할 수 있는 모든 공간이 추모의 대상이 된다는 것을 이 자료가 보여주고 있다는 것이다.

月華堂와 駐蹕閣

월화당은 노극복이 도학을 강학하던 곳으로 원래의 명칭은 月蘿亭이었다. 그런데 인조가 능성군 시절 沈光世로부터 영남의 군자다운 학자가 노극복이라는 소리를 듣고 만나보니 듣던 것과 마찬가지로 덕망과 학식이 뛰어나 그에게 月華堂이라는 號를 지어주었다. 인조반정으로 능성군이 등극한 후에 처음에는 참봉의 벼슬로 노극복을 불렀으나 나아가지 않았다. 다음에는 鰲樹察訪의 벼슬로 불렀으나 또한 나아가지 않았다. 세 번째는 吏曹佐郞의 벼슬로 부르니 마지못해 나아갔다. 하지만 곧 사직을 하고 고향으로 돌아와 월라정에서 후학들을 가르치게 되니, 그때부터 월라정을 월화당이라 부르게 되었다. 이곳은 한번 화재로 소실되었으나 후손과 유림이 합심하여 1695년(숙종 21)에 중건하였다. 그리고 경상남도에서는 1990년 1월 16일 경상남도문화재자료 제173호로 지정하였다.

그리고 능성군 시절의 인조가 월화당으로 노극복을 찾아와 잠시 머물렀다. 이를 기념하기 위해 광주노씨의 문중에서는 그때 인조가 말을 묶어 놓은 곳에 정면 3칸, 측면 1칸 크기의 누각을 짓고 주필각이라 하였다.

李炳勳, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2005

하창환,이수환