1928년 4월 1일, 道南壇所에서 盧守愼의 遺稿木版을 補修하는데 玉山書院에 도움을 요청하는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

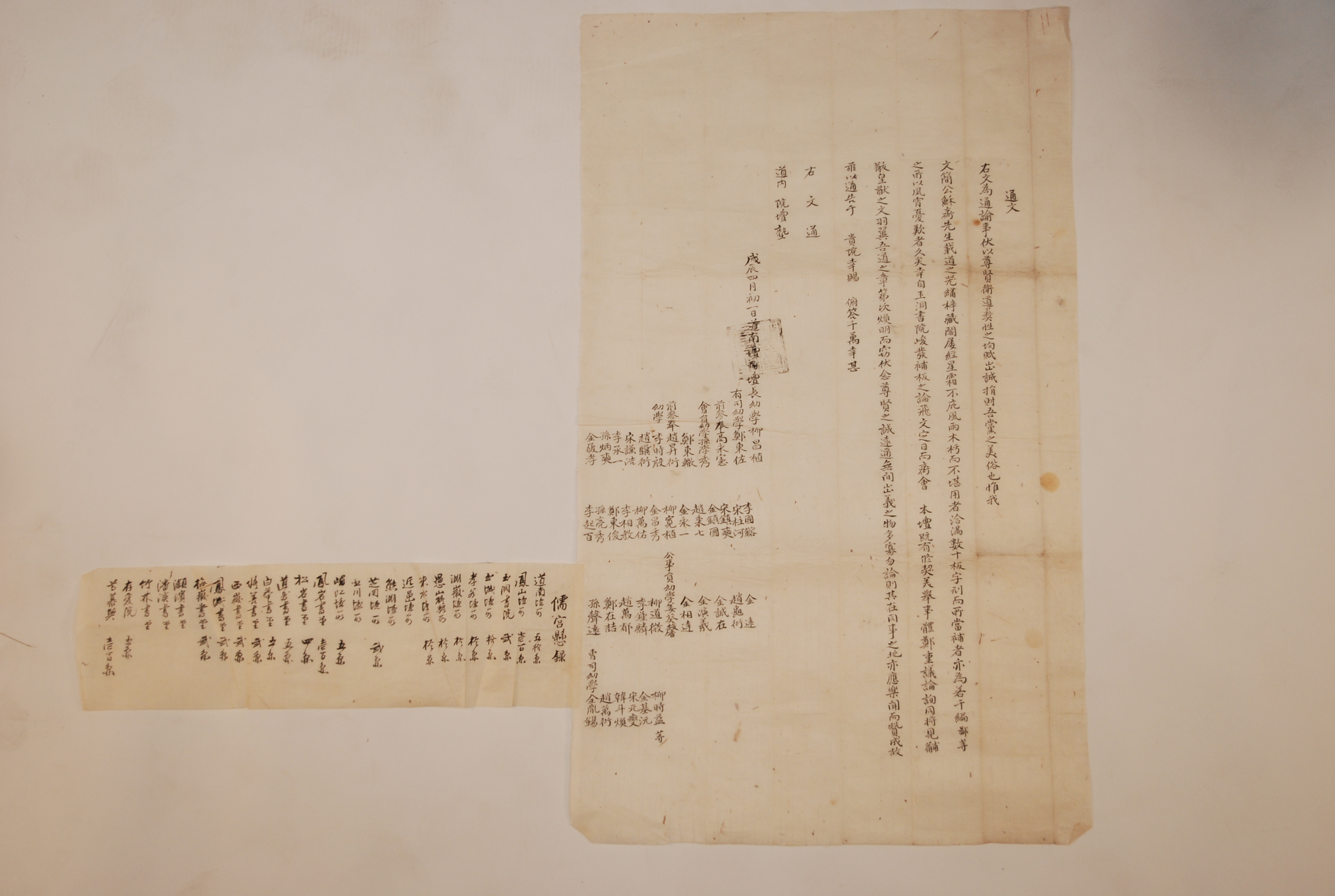

이 통문은 1928년 4월 1일 道南壇所에서 文簡公 穌齋 盧守愼의 遺稿木版을 補修하는데 玉山書院에 물질적 도움을 요청하는 내용이다. 이 통문에 따르면 노수신의 유고가 道南書院의 藏板閣에서 간행되었는데 오랜 세월이 지나면서 비바람을 가리지 못해 나무가 썩어 쓸 수 없는 것이 수십 板이고, 글자가 깎여나가 보완을 해야 할 것이 다수의 編이 된다고 한다. 도남서원에서는 이것을 늘 걱정거리로 여겨온 지가 오래되었다. 그런데 다행히도 玉洞書院에서 목판을 보수하자는 의견이 일어나 급히 날짜를 정하고 도남단소에서 모임을 가져 이 일을 위한 契를 이미 조직하였다. 이 일은 아주 중요하고 의론이 서로 같아 장차 멋진 문장을 보게 될 것이니 이는 유학의 도를 빛내는데 도움이 될 것이다. 그리고 생각해 보면 선현을 존숭하려는 정성은 누구나 가지고 있으며, 義를 위해 재물을 내는 데는 많고 적음에 관계없이 같은 일을 하는 것이니 응당 즐겁게 받아들여 찬성할 것으로 생각한다. 그래서 즐겁게 옥산서원에 이 사실을 통고한다고 이 통문은 말하고 있다.

이 통문에서 말하는 목판의 보수는 생각처럼 간단한 일이 아니다. 거기에는 상당한 인원과 시간이 소요되기 때문에 적지 않은 자금이 들어간다. 그래서 이러한 일을 하는 곳은 다른 곳에 도움을 요청하는 것이 일반화되어 있었다. 이 통문의 서두에서 선현을 존숭하는 일에 정성을 쏟고 재물을 들어주는 것은 우리의 아름다운 풍속이라고 한 것도 바로 이 때문인 것이다. 또한 옥산서원과 같이 道內에 명망 있는 선현을 제향하는 곳은 이러한 물력의 요청이 빈번하였다. 그리고 요청을 받으면 냉정하게 거절하는 것이 아니라 형편에 따라 도움을 주는 것이 관례였다. 이 통문에서 의를 위해 재물을 내는 데는 많고 적음에 관계없이 같은 일을 하는 것이라고 말하는 것 또한 이 때문이다. 이렇게 서로 간에 상부상조하는 일은 서원의 각종 都錄, 置簿記, 重修·重建日記, 考往錄 등을 통해 알 수 있다.

그런데 이 통문은 물질적 도움을 요청하는 여타의 통문과는 다른 점이 있다. 그것은 그 도움을 요청하는 태도가 너무도 당당하다는 것이다. 통문의 말미에 “즐겁게 통고한다.(雍以通告)”라는 표현에서 알 수 있는 것처럼 맡긴 것을 찾아가는 듯한 태도를 보이고 있다. 도남단소의 이러한 태도는 크게 두 가지 측면에서 설명할 수 있다. 하나는 관계된 인물이 노수신이라는 사실이다. 그는 비록 도남서원에서 배향하던 인물이기는 하지만 어느 한 문중을 대표하는 사람이 아니라 학식과 덕망을 갖춘 전국적인 인물이다. 이러한 인물은 그 자체가 모두에게 사회문화적 자산으로 인식되기 때문에 그 참여 범위와 동원 역량이 증대되는 것은 당연하다. 이 사업에 참여할 서원, 서당, 단소로 연명되어 있는 곳이 모두 26곳이라는 것이 그 뚜렷한 증거라고 할 수 있다. 또 다른 측면에서 보면 도남단소가 평소 이러한 일에 적극적으로 참여했을 것이라는 것이다. 다시 말해서 도남서원이 훼철되기 전에 도내의 여러 서원이나 서당 등에 물질적 도움을 많이 주었을 것이라고 추측할 수 있다는 것이다. 그렇기 때문에 도남단소에서 당당히 요구하고, 요구를 받은 단체는 받은 만큼 또는 자신의 역량에 맞추어 기꺼이 성금을 희사하는 것이었다.

이 통문은 일제강점기에 도움을 요청하는 많은 통문들 중의 하나이다. 하지만 이 통문이 가지고 있는 특징은 그 요청이 당당하다는 것이다. 이러한 당당함은 사업과 관계된 인물이 누구나 존중하는 사람이며, 평소 도남단소가 많은 도움을 베푼 데서 나오는 것이라고 할 수 있다. 그래서 많은 곳에서 자신의 역량만큼 기꺼이 참여하고 하였다. 이것이 어떤 의미에서 서원이 가장 중요하게 여기는 선현을 숭봉하는 참된 모습일 것이다. 이 통문은 바로 이러한 모습을 보여주고 있다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 도남단소에서 노수신의 유고목판을 보수하는데 도움을 받기 위해 도내 서원, 서당, 단소 등에 보낸 것이다. 그리고 거기에 참여한 곳이 통문에 모두 연명되어 있다. 따라서 이 통문은 일제강점기에 노수신의 유고목판이 보수되는 과정과 어느 곳이 그에 참여하였는지를 보여주는 자료라고 할 수 있다.

『대동문화연구』, 柳浚弼, 성균관대학교 대동문화연구원, 2010

하창환,이수환