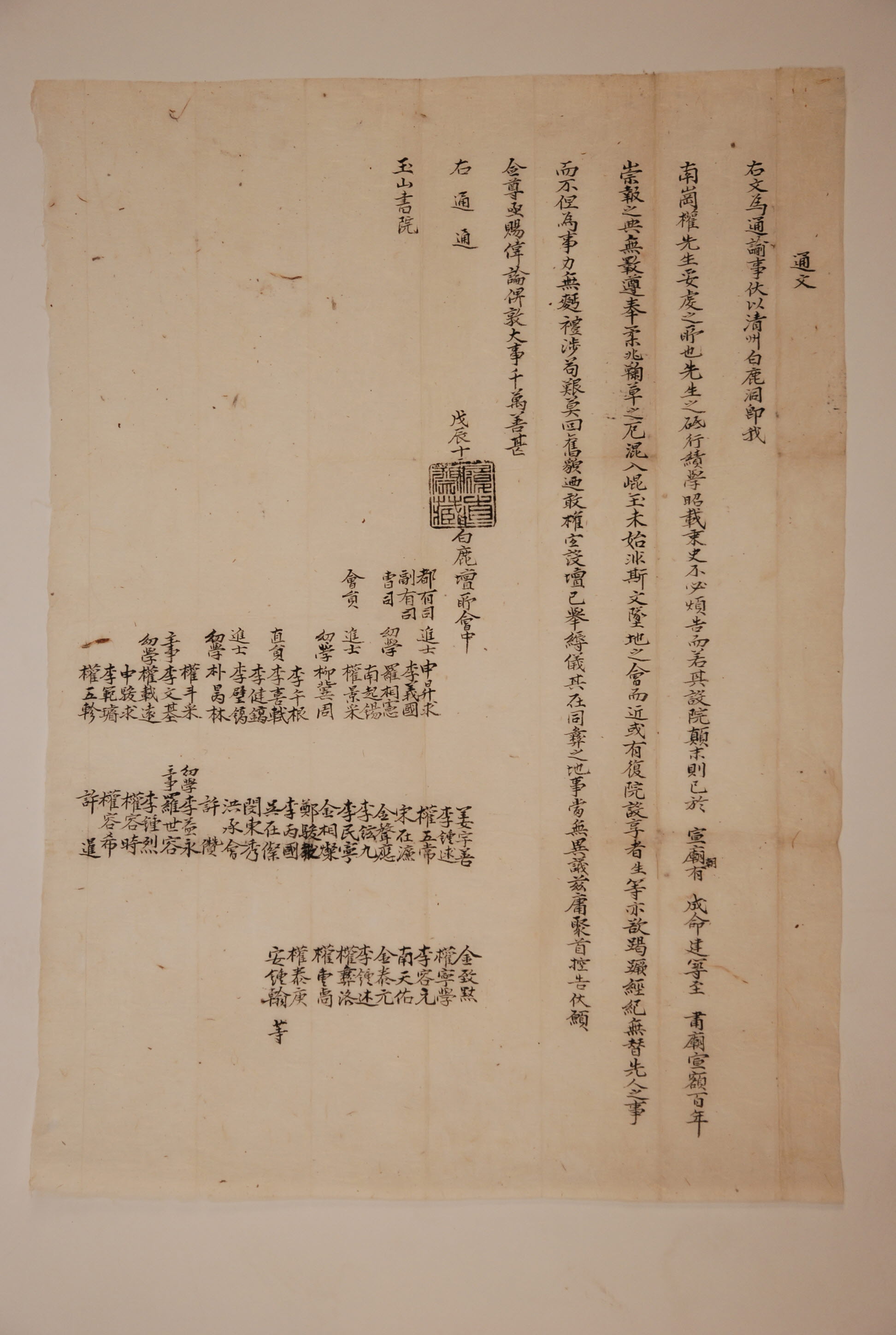

1928년 12월, 白鹿壇所에서 權常의 配享을 위해 壇所를 설립하는데 玉山書院의 동의와 원조를 바란다는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1928년 12월 白鹿壇所에서 南崗 權常를 배향하기 위한 장소인 壇所를 설립하는데 玉山書院에 동의와 원조를 부탁하는 내용의 것이다. 이 통문에 따르면 淸州의 白鹿洞, 즉 白鹿書院는 권상을 배향하던 곳이었다. 이곳에 서원이 세워진 전말을 보면 선조 때 서원을 건립하라는 명령이 있었고, 숙종 때 임금께서 친히 서원의 이름을 지어주셔서 백년 동안 변함없이 奉享하는 일이 이어져왔다. 그런데 병인년, 즉 1866년(고종 3)에 서원철폐령으로 서원은 잡초가 무성한 폐허가 되고 말았다. 근자에 들어 간혹 서원을 복원하거나 향사를 설립하는 일이 있어 우리도 또한 서둘러 일을 시작하여 선조의 일을 계속이어나가고자 했다. 그러나 事勢와 財力에 있어 구차하고 궁핍하여 예전의 면모를 회복할 수 없었다. 이에 임시로 단소를 설립하고 이미 儀式을 거행하였다. 이 일은 떳떳한 도리로 다른 견해가 없을 것으로 생각한다. 그래서 이렇게 알리게 된 것이며, 바라건대 옥산서원 여러분께서 빨리 좋은 의견을 보내주어 큰일을 잘 이룰 수 있게 해 준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺고 있다.

이 통문에서 배향인으로 거론된 권상은 1710년(숙종 36)에 설립된 안동권씨 문중의 서원인 백록서원에서 배향되었었다. 그래서 통문에서 그곳을 권상의 “妥安之所”라고 한 것이다. 하지만 어떤 연유에서인지는 알 수 없으나 1760년(영조 36)에 권상의 위패는 金宇顒을 주향으로 하고 申涌, 申潗 등을 제향해 오던 鳳溪書院로 옮겨져 왔다. 그리고 봉계서원은 1871년 서원철폐령으로 훼철된 이후에 복설되지 못했다. 지금 통문에서 권상의 단소를 설립했다고 하는 곳은 원래 그를 배향했던 백록서원의 옛터이다. 그리고 1929년 안동권씨 문중에서 이곳에 사당을 세우고 南崗祠라고 했다는 것을 보면, 이 통문은 사당을 세우기 직전에 옥산서원의 동의와 협조를 요청하기 위해 보낸 것으로 추측된다. 이후 백록서원은 1966년에 건물을 보수하여 지금에 이르고 있다.

이 통문에서 고백하는 것처럼 일제강점기인 1920년대 이후 훼철된 서원들을 복원하려는 움직임이 활발하게 일어났다. 이러한 움직임은 특히 문중서원에서 두드러진 것으로 나타난다. 그 이유는 크게 두 가지로 나누어 생각해 볼 수 있다. 먼저 조선후기 이후 영남의 유림이 중앙정계로의 진출이 극히 제한되면서 선현의 추모 사업을 통해 향촌을 지배하려는 전통이 일제강점기에도 지속되었다는 것이다. 물론 이러한 의도가 실질적인 효과를 거두었는지는 확신할 수 없으나, 이러한 사업이 적어도 향촌에서의 명성과 명예를 지속하는데 유효했을 것이라는 점이다. 또한 일제강점기에 있어 선현의 추모 사업은 일족의 단결을 도모하기 위한 수단으로 추측할 수 있다. 이 시기가 되면 서양의 문물이 급속히 들어오면서 그 동안 지속되어온 儒學의 혈연 중심적 이념들이 많이 동요되고 있었다. 이러한 현상은 그 동안 문중을 중심으로 향촌사회에서의 주도권을 유지해온 재지사족들에게는 커다란 위협이 아닐 수 없었다. 이렇게 흔들리는 혈족간의 유대를 더욱 공고히 하는 방법으로 선택된 것이 과거의 서원처럼 선현을 제향하는 것이었다. 일제강점기에 문중 서원을 중심으로 복원운동이 활발히 일어났던 것도 이러한 이유 때문인 것으로 추측된다.

그리고 이 통문이 가지고 있는 특징 중의 하나는 도움을 요청하는 표현이 상당히 간접적이라는 것이다. 다시 말해서 백록단소에서 권상을 제향하기 위해 단소를 설립하는데 여러 가지 사정과 경제적 어려움을 이야기하면서 옥산서원에서 급히 “偉論”을 내려주면 고맙겠다는 말을 하고 있다는 것이다. 이처럼 물질적 도움을 요청하는데 직접적인 표현을 하지 못하는 것은 두 서원 간의 친밀도 때문인 것으로 추측된다. 두 서원은 지리적으로 하나는 충청도에, 그리고 다른 하나는 경상도에 있으며, 또한 두 서원 간에 인적 연관성이나 교류가 있었던 것도 아니다. 그래서 물질적 도움을 요청하는데 직접적인 표현을 쓰기가 무리라고 생각되었던 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 백록서원에서 옥산서원으로 도움을 요청해 온 것은 전국 유림에서 옥산서원에 대한 기대가 상당했다는 것을 알 수 있다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 백록단소에서 배향인인 권상을 모실 齋壇을 설립하면서 옥산서원에 도움을 청한 것이다. 그래서 이 통문 속에는 백록서원의 건립에서부터 훼철, 그리고 복원에 이르는 과정을 간략하게나마 기술하고 있다. 이런 의미에서 이 통문은 백록서원의 역사를 이해하고, 일제강점기에 서원 사이의 교류범위를 가늠케 하는 자료라고 할 수 있다.

『李樹健敎授停年紀念 韓國中世史論叢』, 權五榮, 論叢刊行委員會, 2000

하창환,이수환