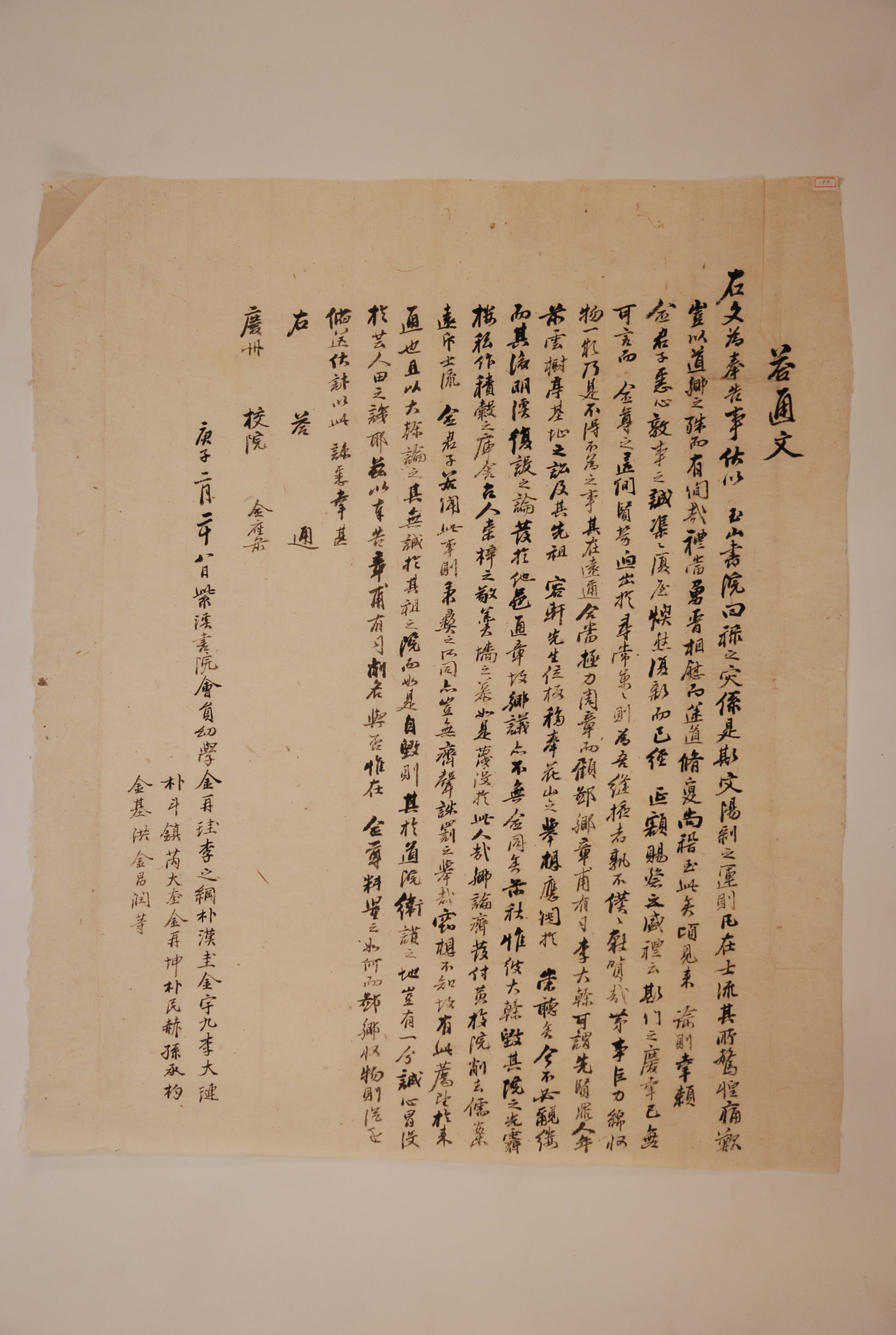

1840년 자계서원(紫溪書院) 통문(通文)

이 통문은 1840년 2월 28일 자계서원이 경주교원에 옥산서원의 화재에 부조를 하겠다고 소식을 알리는 한편, 이대간을 유사로 천거하려 하는데 그의 과거행적을 문의해온 것에 대해 답하는 내용의 것이다. 먼저 이 통문은 옥산서원의 화재가 사문의 활발한 기운을 상하게 하는 운세와 관계가 있어 선비라면 놀라고 통탄하며, 지역이 다르다고 해서 어떻게 소문만 듣고 있을 수 있느냐며 안타까운 마음을 나타내었다. 그 마음은 통문의 말미에 “鄙鄕收物 則從正備送(우리 고을에서 물품을 거두게 되면 正道에 따라 갖추어 보내겠다.)”라는 약속으로 나타났다. 그리고 옥산서원의 강당을 중건하는데 도내의 교원과 각 문중에서 부조한 내역을 기록한 1840년의「도내전입기」에‘청도교원’이라는 이름으로 10냥을 보내온 것을 보면 그 약속이 지켜졌다는 것을 알 수 있다.

그런데 이 통문에서 우리의 흥미를 끄는 것은 경주의 향교나 어느 서원에서 이대간을 유사로 선임하면서 자계서원에 그의 신분을 조회한 것이다. 당시에 향교나 서원의 유사는 중요한 자리였기 때문에 그 지역에서 잘 알려지고 명망을 갖춘 사람이어야 했다. 이러한 점에서 본다면 이대간의 신분조회는 상당히 이례적인 것으로 생각된다. 이러한 일이 있게 된 데는 아마도 그에 대한 소문이나 제보가 호의적이 아니었기 때문인 것으로 추측된다. 그래서 확인하는 차원에서 자계서원에 통문을 보내 그의 과거 행적을 문의했을 것이다. 그런데 자계서원의 답변에 따르면 이대간이라는 인물은 원만한 인격을 갖춘 사람이 아니었다. 그는 고려 말 조선 초기의 유명한 문신인 이원의 후손으로 청도지역에서 유사를 지냈다. 하지만 그는 선암서원에 자리한 운수정의 집터를 두고 송사를 벌이는가 하면, 그의 선조가 모셔진 서원에 다른 사람이 함께 모셔지려하자 멋대로 자기 선조의 위패를 다른 곳으로 옮기는 등 끊임없이 분란을 일으켰다. 그 뿐만 아니라 그의 선조가 모셔진 서원의 광제루에 있는 소나무를 베어다가 곡간을 짓는 것과 같이 선조를 욕되게 하는 일을 서슴지 않았다. 그래서 결국 향리의 여론이 들끓어 이대간을 서원에 발을 붙이지 못하게 하고, 향안에서도 그의 이름을 삭제해 버렸다고 자계서원에서는 진술했다. 이 통문이 보내진 후에 이대간이 유사에 임명되었는지의 여부는 알 수 없다. 아마도 경주의 향교나 서원에서 이러한 진술의 진위를 다시한번 확인했을 것이고, 이것이 사실인 것을 확인했다면 이대간은 유사에 임명되지는 않았을 것이라고 추측할 수 있다.

이 통문은 1838년에 있었던 옥산서원 강당의 화재에 대해 도내 교원들이 어떤 태도를 보여주었으며, 또한 같은 시기에 유사가 임명되는 과정을 보여주고 있다. 이는 이 통문이 19세기에 각 지역의 교원들 사이의 교류와 유대가 어떠했는가를 알 수 있게 하는 자료라는 것을 말해주고 있다.

『玉山書院誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 영남대학교 출판부, 1993

하창환,이수환