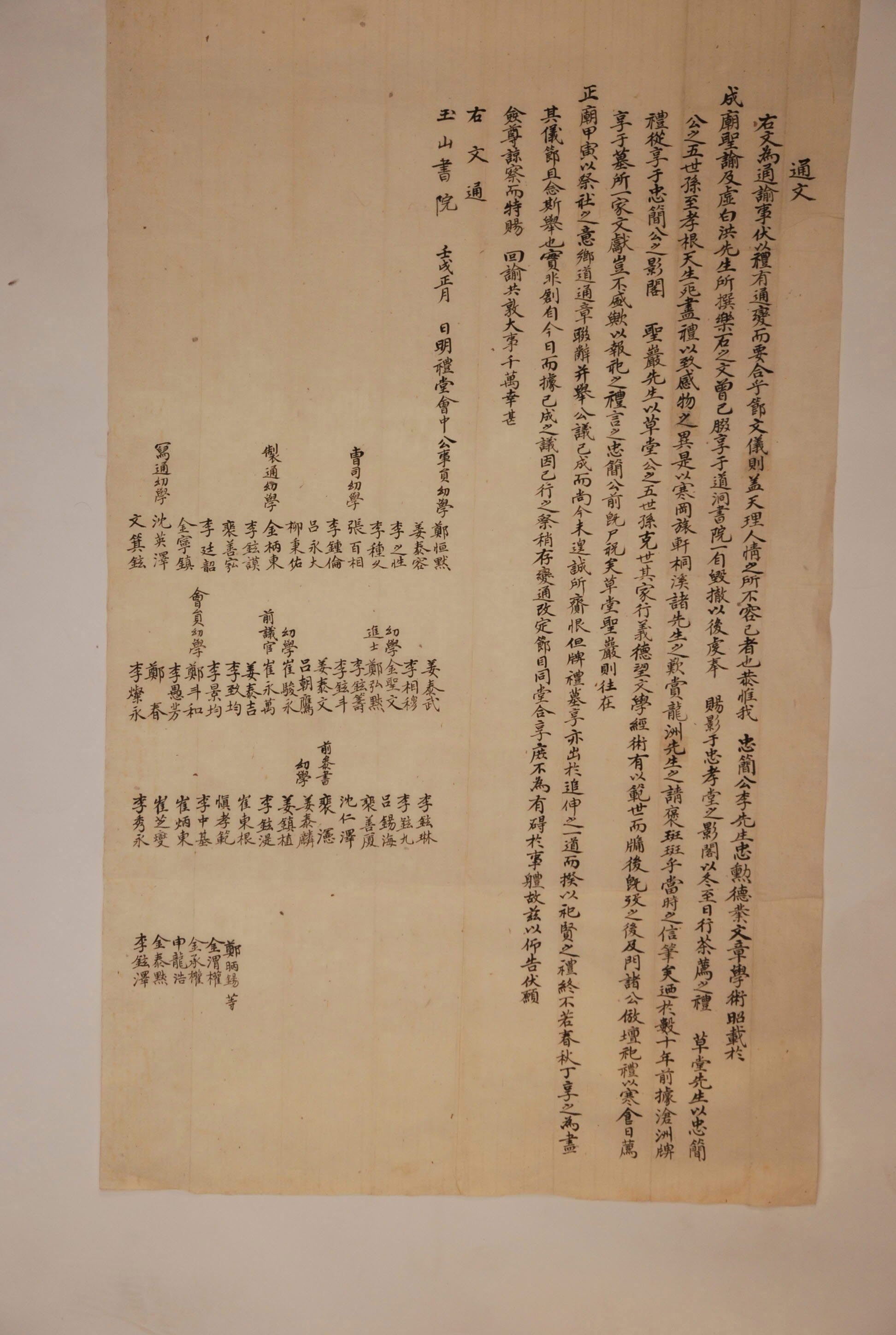

1922년 명례당(明禮堂) 통문(通文)

이 통문은 1922년 1월 김천의 연안이씨의 모임인 명례당 회중에서 선조인 초당 이장원과 성암 이민관을 추배하려 하는데 이것이 예절에 어긋나지 않는 것인지 옥산서원에 문의해온 것이다. 연안이씨 문중에서는 그 선조인 충간공 이숭원을 배향하기 위해 1648년(인조 26)에 도동서원을 설립하였다가 1771년(영조 47)에 지금의 위치로 이건하였다. 이건하는 그 해에 정양공 이숙기, 1796년(정조 20)에 이숙기의 증손인 문희공 이호민, 그 이듬해에 이숙기의 동생 문장공 이숙함과 증손 문청공 이후백을 추배하였다. 이렇게 다섯 선조가 배향되면서 도동서원을 ‘오현원’이라고 부르기도 했다. 그러나 1870년(고종 7) 서원철폐령으로 도동서원이 훼철되면서 1871년 상좌원리에 충효당을 건립하고 이숭원의 영정과 위패를 모셨다. 그 후 1897년(고종 14)에 충효당 오른쪽에 잇대어 경덕사를 건립하면서 이숭원의 영정과 위패를 주향에 안치하였다. 1907년에는 이장원의 위패를 좌향에, 1929년에는 이민관의 우패를 우향에 추가로 모시고 제향을 지내기 시작했다. 이러한 과정을 보면 이 통문은 이민관의 위패가 경덕사에 모셔지기 전에 유림으로부터 추배의 승인을 받기 위해 작성된 것으로 추정된다.

이 통문과 그간의 사정을 살펴보면 연안이씨들은 조상의 제향에 참으로 열성적이라는 느낌을 갖게 한다. 그러나 그것은 조상을 모시는 것이 근본을 잊지 않는 일이라는 유학의 가르침에서 시작된 것으로 모든 행위의 근본이 되며, 곧 조상의 은혜에 보답하는 효도의 길이기도 하다. 이렇듯 조상의 제향을 강조하는 까닭에 영구히 끊이지 않고 향사하는 불천위를 가졌거나 서원의 배향인물을 배출한 가문은 그 자체로 커다란 영광이자 명예였다. 그렇기 때문에 서로 불천위의 선조를 모시려고 하기도 하지만, 함부로 아무나 불천위로 할 수는 없는 것이었다. 비록 한 집안의 선조라 하더라도 불천위로 모시려고 할 때는 사회로부터 공의의 얻어야 하고, 또 공의를 얻기 위해서는 그 인물이 여러 가지 조건을 갖추어야 한다. 즉 사우에 제향되는 인물은 적어도 행의충절이 일향의 모범이 되어야 하고, 서원에 제향되는 인물은 도학적 연원, 학문종사, 공적, 충절인 등의 조건을 갖추어야 한다는 것이다. 이 통문에서 보는 것처럼 새롭게 제향되는 이장원과 이민관의 행적과 업적을 자세히 말하고 동의를 구하는 것도 바로 이런 이유 때문이다.

그런데 이 통문을 보면 한 가지 의문점을 갖게 된다. 그것은 도동서원이 훼철된 후에 배향인물을 왜 교체하게 되었는가 하는 것이다. 다시 말해서 원래 도동서원은 ‘오현원’이라 불린 것처럼 5명의 제향인이 있었으나, 훼철된 후에는 이숭원 한 사람만 모셨다가 나중에 새로이 두 사람을 제향하려 한다는 것이다. 분명하지 않으나 김천 구성면 상좌원리와 상원리에 거주하는 연안이씨가 서로 당색을 달리하여 이러한 결과가 나온 것이 아닌가 하는 것이다. 즉 새롭게 이장원과 이민관을 제향하려는 상좌원리의 연안이씨는 남인에 속하고, 상원리에 거주하는 연안이씨는 제향에서 배제된 이숙기 등의 후손으로 서인-노론계에 속하므로 도동서원이 훼철되면서 제향인들도 분리된 것이 아닌가 하는 것이다. 이러한 사실은 사우인 충효당이나 경덕사의 상량문과 기문 등을 밝혀질 것으로 생각한다.

『향촌의 유교의례와 문화』, 권삼문·김영순, 민속원, 2003

이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2005

하창환,이수환