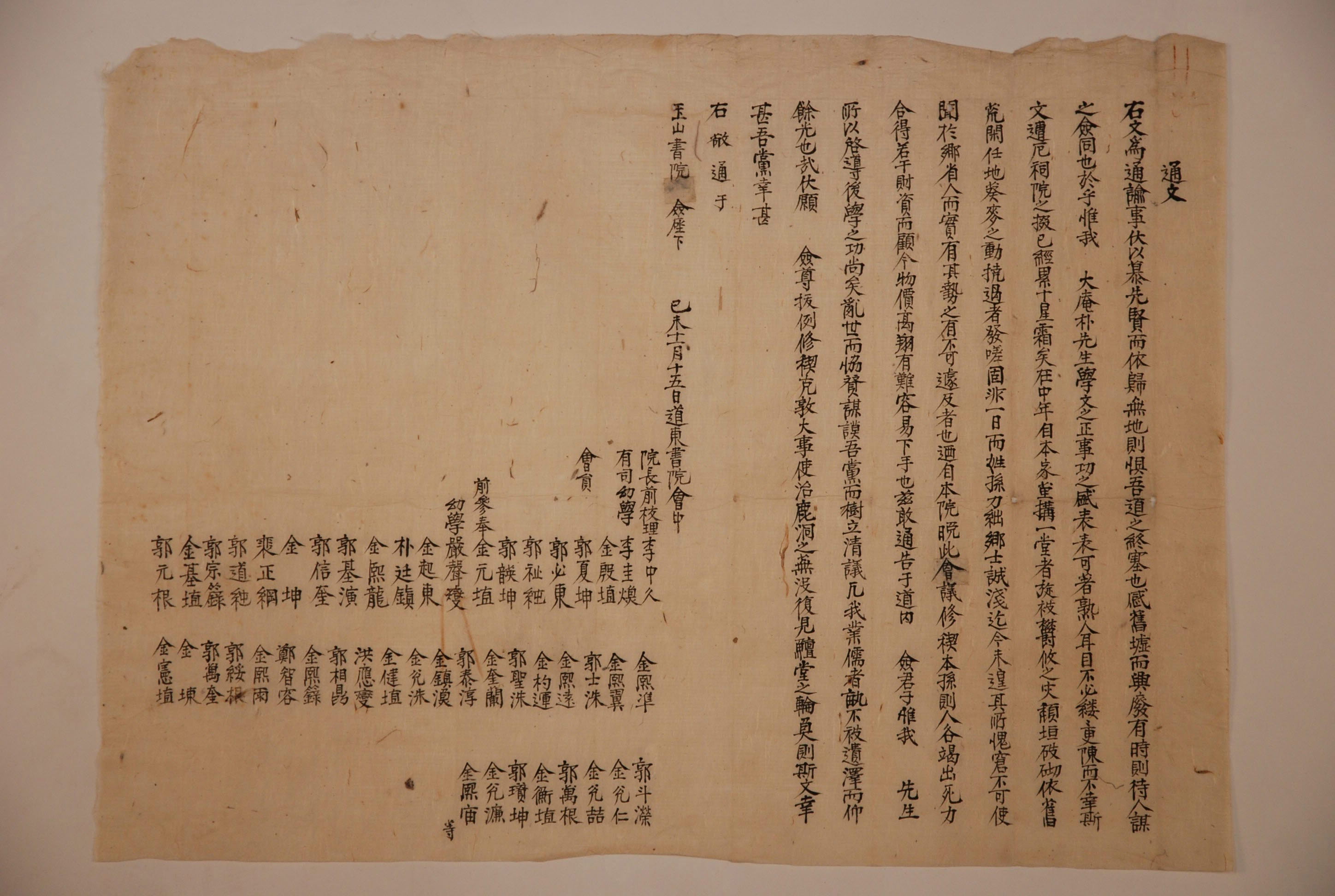

1919년 11월 15일, 道東書院에서 書院을 重建하는데 협찬을 부탁하며 玉山書院에 보낸 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1919년 11월 15일 道東書院에서 훼손된 건물을 중건하는데 玉山書院이 협조와 찬조를 해주었으면 좋겠다는 내용을 담고 있다. 이렇게 건물의 중건에 도움을 청하는 대부분의 통문이 가지는 형식은 선현에 대한 추모의 강조와 추모할 인물의 중요성, 그리고 저간의 사정을 말하는 것으로 되어 있다. 이 통문 또한 이러한 형식을 따르고 있다. 통문은 먼저 선현을 사모하나 의지하여 모실 곳이 없다면 우리의 道가 끝내는 막히게 될 것이라는 말한다. 이는 서원에서 선현을 추모하는 사업이 곧 儒學의 이념을 실천하고 이어가는 일이라고 말하는 것이다.

이어서 이 서원에서 추모할 인물이 다름 아닌 大庵 朴惺이라고 말한다. 통문에 따르면 대암은 학문이 바르며, 그 공로가 성대하여 사람의 이목에 두드러져 다시 하나하나 설명할 필요가 없다고 한다. 그렇게 말하는데 충분한 근거가 있다. 먼저 대암은 학문적으로 洛川 裵紳에게 수학하고, 鄭逑와 『心經』에 대해 토론한 뒤 깊이 교유하였다. 일찍이 사마시에 합격하였으나 과거시험에 뜻을 버리고 格物致知와 誠心正己의 학문을 추구하고, 만년에는 『논어』를 좋아하여 자신의 거처를 學顔齋라 부르며 그곳에서 글을 읽었다. 그리고 임진왜란이 일어났을 때는 金誠一의 참모로 종사하고, 정유재란이 일어났을 때는 趙穆과 상의하여 의병을 일으켜 體察使 李元翼의 막하로 들어가 활동하다가 그 뒤 周王山城의 대장으로 많은 공로를 세웠다. 조정에서는 대암의 공로를 인정하여 공조정랑을 비롯한 여러 가지 벼슬을 내렸으나 부임하지 않았다.

그런데 대암을 추모하던 서원은 조정의 철폐령으로 훼철된 지 이미 수십 년이 되었다. 그 사이에 대암의 본가에서 근근이 堂室 한 채를 지었으나 그것마저 친일파의 방화로 소실되어 담장은 무너지고 섬돌은 쪼개어져 황폐하게 되었다. 그것을 보는 사람들은 모두 탄식을 했으나 그의 후손들은 힘이 부족하고, 향리의 선비들은 정성이 부족하여 지금까지 중건할 겨를을 가지지 못했다. 그래서 늦게나마 서원에서 회의를 열고, 그 후손들과 모임을 가져 사람마다 최대한으로 각출하여 중건을 위한 약간의 자금을 마련했다. 그런데 지금 갑자기 물가가 치솟아 쉽게 착수하지 못하고 있다. 이에 도내의 여러분에게 통고하여 협조와 찬조를 구하여 서원의 풀 더미를 걷어내고 강당에서 공부하는 모습을 다시 볼 수 있었으면 참으로 고맙겠다는 말로 통문은 끝을 맺는다.

1920년대를 전후하여 그 동안 훼철된 서원을 복원하려는 노력들이 활발히 일어나고 있었는데, 이 통문은 그러한 노력들 중의 하나라고 할 수 있다. 그런데 여기서 이상한 것은 통문에서 이야기하는 내용과 도동서원의 사실이 일치하지 않는다는 것이다. 먼저 도동서원에서 배향하는 인물은 대암이 아닌 寒暄堂 金宏弼이며, 나중에 寒岡 鄭逑가 추배되었다. 그리고 도동서원은 철폐령에도 살아남은 47개 서원 가운데 하나로 화재를 당한 일도 없다. 이 통문에서 하는 이야기는 모두 松潭書院의 것이다. 송담서원에서 향사하는 인물이 바로 대암이다. 그리고 1865년(고종 2)에 훼철되고, 한일합방 후 친일파의 방화로 건물이 소실되었다.

그렇다면 도동서원은 왜 송담서원의 건립에 자신의 이름으로 통문을 돌려 도움을 요청한 것이었을까? 그것은 도동서원과 송담서원이 학문적으로 연관이 있기 때문인 것으로 추정된다. 다시 말해서 도동서원에서 한훤당에 이어 추배된 정구와 송담서원에서 배향하는 박성이 학문적으로 깊은 교유가 있었으며, 나중에 別祠에 봉향된 배신은 박성과 師弟의 관계에 있기 때문이다. 이 통문의 서두에서 박성의 내력을 소개할 때 그의 학문이 바르다고 한 것도 이와 연관된 것으로 추정된다. 또한 송담서원이 도동서원과 같이 달성군 구지면 도동리에 이웃한 것도 서로 도움을 주고받게 된 계기 중의 하나인 것으로 추정된다. 통문에서도 “우리 모두는 유학을 업으로 하는 사람들”이라는 말에서 알 수 있는 것처럼 동시대에 같은 길을 추구하는 입장에서 배향하는 인물이 연관이 있으면서 이웃하는 서원의 몰락한 모습을 차마 외면할 수 없어 도동서원 측에서 손을 걷어붙이고 나선 것으로 추측된다.

아무튼 1920년대를 전후하여 훼철된 서원을 중건내지는 복원시키려는 노력이 곳곳에서 활발하게 일어났다. 그러나 거기에는 많은 자금이 들어가기 때문에 쉽게 해낼 수 있는 일이 아니었다. 이 통문에서도 말하는 것처럼 제향 인물의 후손들과 향리의 선비들이 죽을힘을 다해 각출하여 자금을 마련하지만, 그 사이에 물가는 다시 뛰어 자금이 더욱 부족하게 되기도 하였다. 그래서 옥산서원과 같이 道內에 명망 있는 선현을 제향하는 곳에 필요한 물력을 요청하는 것은 전혀 무리한 요구가 아니었다. 그리고 요청을 받은 곳에서도 냉정하게 거절하는 것이 아니라 형편에 따라 도움을 주는 것이 또한 관례였다. 이렇게 서로 간에 상부상조하는 일은 서원의 각종 都錄, 置簿記, 重修·重建日記, 考往錄 등을 통해 알 수 있다.

이 통문을 작성한 도동서원은 송담서원의 일이 아닌 자신들의 일로 기술하고 있다. 이는 배향 인물의 상관성이 곧 서원 간의 친밀도와 직결된다는 것을 의미한다. 정구와 배신을 배향하고 있는 도동서원에서는 그들과 깊은 교유와 함께 사제의 관계에 있는 박성을 배향하는 송담서원을 다른 서원이라고 생각하지 않았던 것이다. 그리고 당시는 서양문물의 전파로 서원과 같은 전통의 가치들이 급격히 외면 받으면서 같은 길을 걸어가는 동지적 입장에서 서로의 어려움에 적극적으로 나선 것으로 보인다. 그러나 송담서원에 대한 도동서원의 원조는 의도한 만큼의 결실을 맺지 못한 것으로 추정된다. 최근인 1993년이 되어서야 외삼문인 德陽門과 강당인 敬義堂이 대암의 후손들과 유림의 노력으로 세워졌기 때문이다. 이러한 사실은 일제강점기에 서원을 복원하는 일이 얼마나 힘들고 어려운 일인가를 새삼 느끼게 해준다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 일제강점기에 훼철된 서원을 복원하는데 어떤 노력과 어려움이 있었으며, 또 그 어려움을 극복하기 위해 유력한 서원에 어떻게 도움을 요청하는가를 잘 보여주는 자료이다. 하지만 이 통문은 서원 간의 관계가 배향인물의 상관성과 긴밀하다는 것을 보여주는 자료이기도 하다. 따라서 이 통문은 서원 사이의 관계를 이해하는데 단서를 제공하는 자료이기도 하다.

松潭書院

우리나라에 ‘松潭’이라는 이름을 가진 서원이 여러 곳이 있다. 여기서 말하는 송담서원은 경상북도 달성군 구지면 도동리에 자리한 서원을 말한다. 이곳에서 배향하는 인물은 大庵 朴惺이다. 그는 임진왜란 때 學峯 金誠一의 참모로 활약하고, 정유재란 때에는 李元翼의 막하에서 활동하다가 그 뒤 周王山城의 대장으로 많은 공로를 세웠다. 그의 이러한 공로를 인정하여 조정에서는 인정하여 공조정랑을 비롯한 여러 가지 벼슬을 내렸으나 부임하지 않았다. 그는 청송에 우거하며 학문에 힘쓰다 1605년(선조 39)에 세상을 떠났다. 그러자 旅軒 張顯光의 발의에 유림의 75명이 참가하여 1634년 비슬산 기슭 쌍계에 서원이 건립되었다. 그러나 대암의 위패가 봉안이 되기도 전에 왜적을 따르는 자의 소행으로 서원이 불타고 말았다. 그 후 1694년 유림에서 지금의 이곳에 다시 서원을 세우고 堂號를 송담서원이라 하였다. 그 뒤 1865년(고종 2) 조정의 훼철령으로 서원이 철폐되었다가 후손들의 노력으로 당실 1채를 지었으나 이것마저도 친일파의 방화로 소실되고 말았다. 그리고 1993년에 들어서야 후손들과 유림의 노력으로 외삼문인 德陽門과 강당인 敬義堂이 지어져 서원의 면모를 갖추게 되어 지금에 이르고 있다.

대구신문, 40800

하창환,이수환