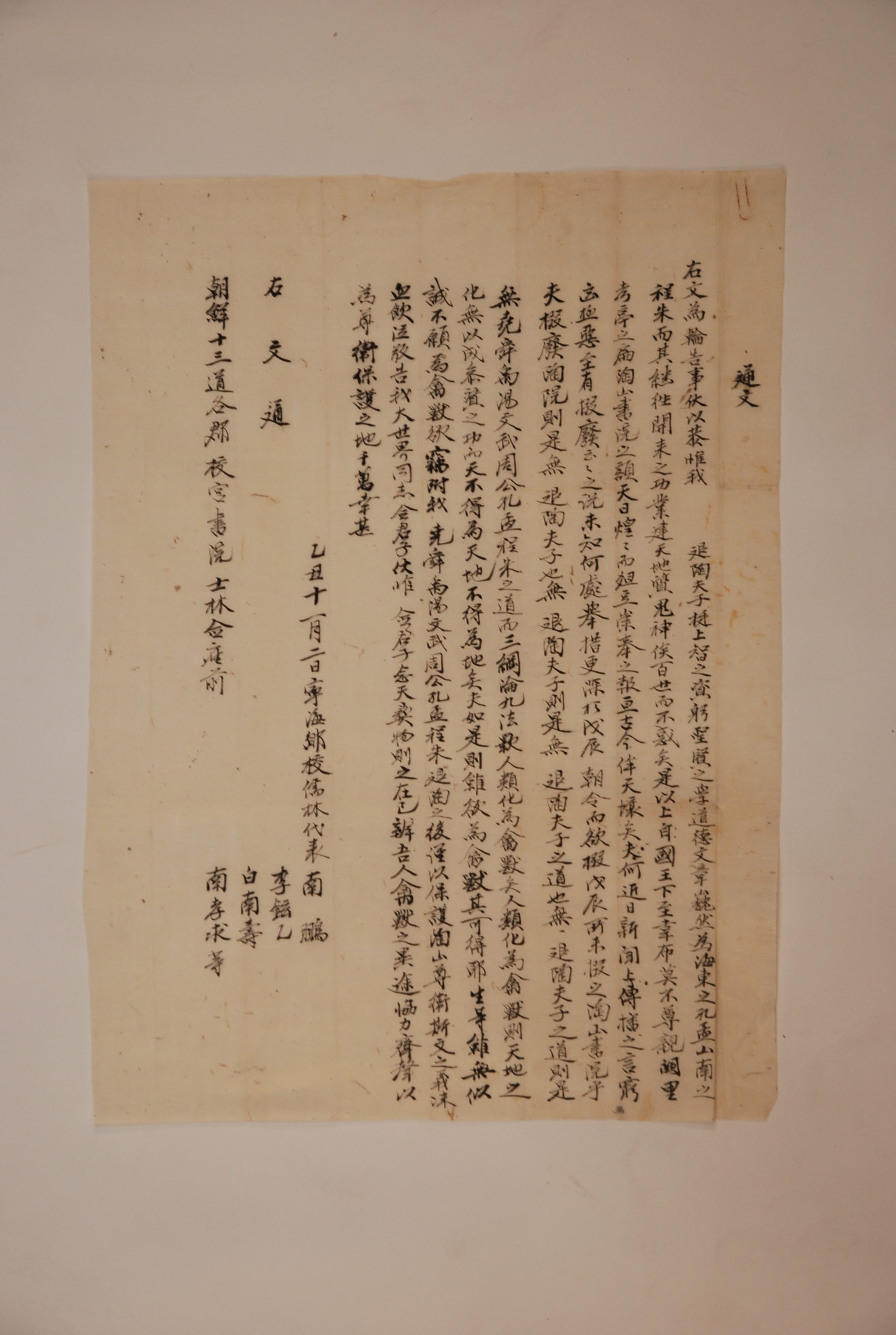

1925년 11월 2일 寧海鄕校에서 陶山書院 撤廢運動에 맞서 그의 守護를 위해 協力해 줄 것을 호소하며 13道의 校宮으로 回覽시킨 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1925년 11월 2일 寧海鄕校에서 陶山書院을 철폐해야 한다는 신문기사를 보고 이의 부당함을 호소하는 한편, 도산서원의 수호를 위해 한목소리로 협력해 줄 것을 호소하며 13道의 校宮에 회람시킨 통문이다. 도산서원은 유림, 특히 영남의 유림에 있어서 태산북두와 같은 존재인 퇴계선생이 모셔진 곳이다. 그러한 까닭에 도산서원의 철폐라는 신문기사는 참으로 충격적이지 않을 수 없었다. 이 통문의 서두에서 퇴계선생은 최상의 지혜를 가지고 성현의 학문을 몸소 행하며, 도덕과 문장으로 우뚝하여 우리나라의 孔孟이며, 영남의 程子나 朱子와 같은 분이라고 말하는 것은 도산서원 철폐의 부당성을 주장하는 첫 번째 근거가 된다. 이어서 통문은 퇴계선생이 어떤 분인가를 거듭 역설한다. 그에 따르면 퇴계선생께서는 先聖의 가르침을 이어받아 후손들에게 학문의 길을 열어준 공로는 천지가 개벽하고 귀신에 묻고 백세를 기다려도 의혹됨이 없다. 그래서 위로는 나라의 임금에서부터 아래로 일반 백성들에게 이르기까지 존경하고 친애하지 않는 사람이 없다. 그런데 신문 상에 흉측하고도 극악하게 도산서원의 철폐라는 말이 전파되고 있다. 이것이 어느 곳에서 하는 행동인지는 모르나 戊辰年(1868년 : 고종 5)에 서원을 철폐하라는 조정의 명령보다도 더욱 심각한 것이라고 통문은 말한다. 그러면서 도산서원이 철폐되는 것은 퇴계선생이 없어지는 것이며, 이것은 결국 요순에서부터 시작된 유가의 도리가 사라지는 것으로 인간은 금수와 다를 것이 없게 된다고 주장한다. 통문의 이러한 말들은 도산서원이 곧 퇴계선생이 모셔진 儒學을 대표하고 상징하는 곳으로 결코 철폐될 수 없는 곳이라는 것이다. 그래서 뜻을 같이 하는 사람들이 도산서원을 수호하기 위해 협력하고 한목소리를 내어주기를 피눈물을 흘리며 호소한다는 말로 통문의 끝을 맺고 있다.

이 통문만을 두고 보면 도산서원을 철폐하려는 기도는 우리나라의 뿌리를 흔드는 참으로 극악한 일이라 할 수 있다. 하지만 이 통문은 유림이라는 편향된 시각에서 신문기사를 전하고 있다. 1925년 다른 지역이 아닌 안동에서 도산서원을 철폐해야 한다는 운동이 일어난 데는 그럴 만한 이유가 있었다고 해야 할 것이다. 당시의 신문이 전하는 바에 따르면 사건의 발단은 도산서원의 원장을 비롯한 관계자들이 소작료 문제로 소작인들을 ‘杖板’에 묶어놓고 태형을 가한 것 때문이었다. 이러한 사실이 알려지자 사회주의운동 단체인 火星會에서는 도산서원을 성토하는 결의대회를 개최하고 여론을 환기시킬 목적으로 소작인을 매질한 당사자를 광견으로 취급한다는 비난과 함께 도산서원에 대한 성토문과 성토강연회 등을 개최할 것을 결의하였다. 이 사건이 화성회에 의해 알려지면서 영양, 광양, 함흥 등 전국 곳곳에서 도산서원을 비난하는 모임들이 생겨났다. 그리고 11월 23일에는 화성회를 비롯하여 正光團, 勞友會, 豊山小作人會, 女性會, 安東靑年聯盟 등 안동의 주요 단체대표들이 모여 도산서원철폐운동을 결의하고, 이의 실행을 위한 집행위원회를 결성하였다. 사태가 이렇게 확산되자 경찰은 도산서원철폐운동을 위한 모임 자체를 금지시켰다. 그리고 유림에서는 여론의 전환을 위해 도산서원과 관련된 집안의 문중회의를 개최하여 철폐운동에 가담한 자손들을 징계하고 단속하는 한편, 여러 곳에 통문을 돌려 자신들의 勢를 결집하려는 움직임을 보였다.

1925년 안동에서 있었던 도산서원철폐운동은 그 책임의 많은 부분이 도산서원 자체에 있었던 것으로 보인다. 사실 대원군이 서원철폐령을 내린 빌미 중의 하나가 향촌사회에서 세력을 빙자하여 관민에게 피해를 보인다는 것이었다. 이 사건을 보면 서원의 행태가 과거와 달라지지 않은 것처럼 보인다. 물론 서원은 현재도 자랑스러운 우리의 문화유산인 것처럼 과거에도 문화의 중심지였다는 것은 부인할 수 없다. 하지만 오랜 시간이 흘러오면서 서원을 근거지로 한 사족의 행태는 타성에 젖어 있었다고 말할 수 있다. 사실 이 사건과 같은 것은 과거에서라면 전혀 문제가 되지 않는 것이었다. 하지만 이 사건을 보면 시대는 달라지고 사람들의 의식 또한 변해 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 의미에서 이 통문은 상반된 두 가지 측면에서 평가될 수 있다. 하나는 자랑스러운 선현의 유산을 보존하고 지속하려는 안타까운 노력이라는 측면이고, 다른 하나는 시비의 판단을 떠나 자신들의 권위를 훼손하려는 기도 앞에 맹목적으로 분개하는 사족의 보수적인 시각이라는 측면일 것이다.

[자료적 가치]

자료적 가치

1925년 안동에서 일어난 도산서원철폐운동이 일어났다. 이 통문은 이 운동에 대해 유림이 협력하고 한목소리를 내도록 결집하자고 호소한 것이다. 따라서 이 통문은 도산서원철폐운동에 대해 유림이 어떤 시각을 가지고 있었으며, 그에 대해 어떤 대응을 했는가를 보여주는 자료라 할 수 있다.

『敎育史學硏究』, 禹龍濟, 교육사학회, 1990

동아일보, 9461

시대일보, 9457

시대일보, 9466

하창환,이수환