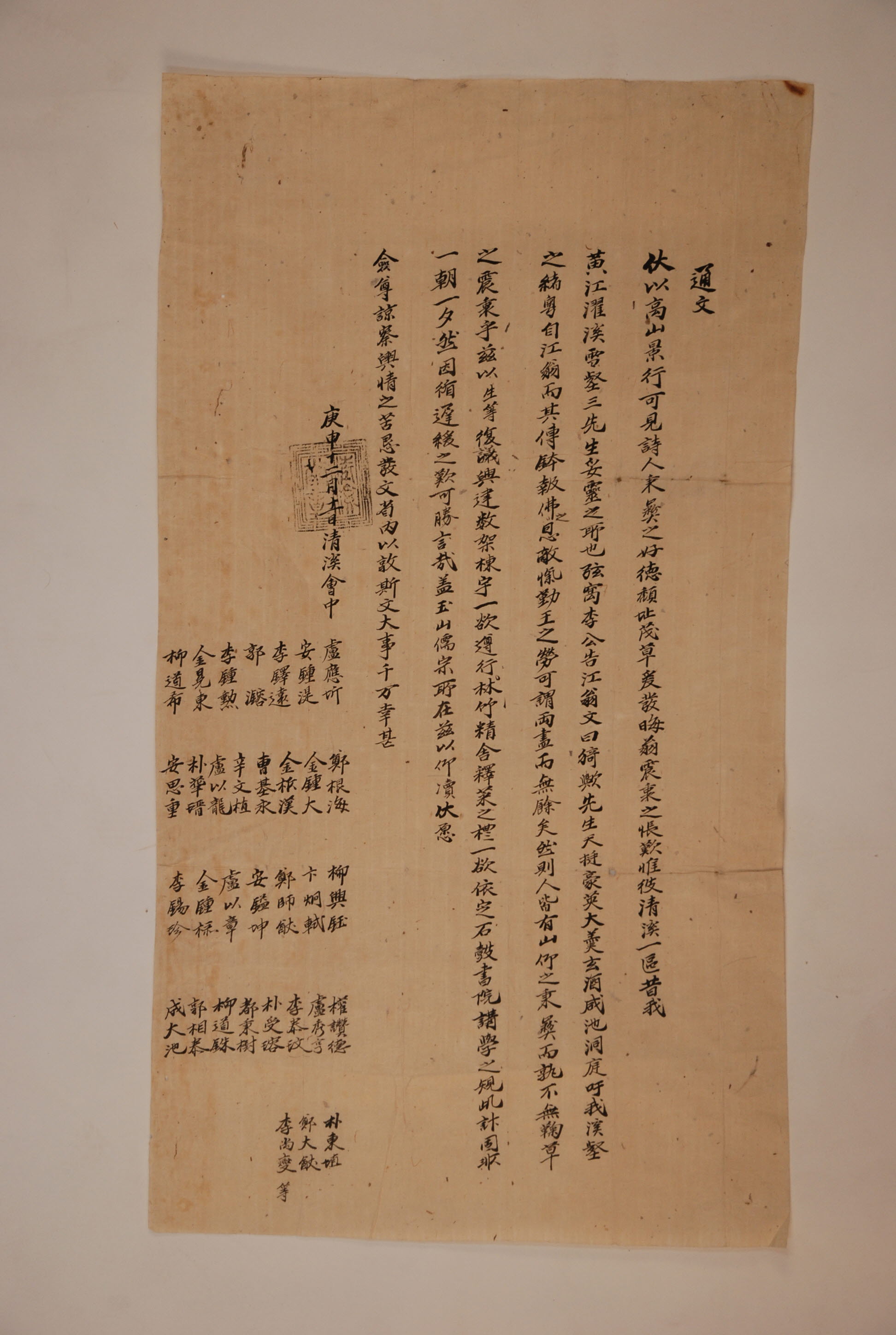

1920년 12월 11일, 淸溪會中에서 淸溪書院을 복원하는데 玉山書院에 협조를 요청하는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1920년 12월 11일 淸溪會中에서 훼철된 淸溪書院를 복원하려고 하니 玉山書院에서 협조를 해달라고 요청하는 내용의 통문이다. 이 통문은 서두에서 『시경』의 “높은 산 우러르고 큰길을 가는도다.(高山景行)”라는 구절을 인용하며, 사람은 누구나 하늘이 내려준 본성이 있는지라 아름다운 덕을 좋아하는데, 옛터가 풀로 우거진 것을 보면 晦翁, 즉 晦齋께서 마음에서 우러나는 장탄식을 발할 것이라고 말한다. 여기서 말하는 옛터란 청계서원이 있던 곳을 말하며, 그 곳이 훼철된 지가 반세기가 되어 가기에 황폐해진 모습을 풀로 우거져 있다고 말하는 것이다. 그런데 이것을 본 회재선생께서 장탄식을 발할 것이라는 말을 하는 것은 청계서원에 主享으로 모셔진 黃江 李希顔이 회재선생의 천거로 참봉이 된 인연 때문인 것으로 보인다. 이어서 본 통문은 청계라는 곳이 황강 이외에 濯溪 全致遠과 雪壑 李大期 세 선생을 모시던 곳이며, 이곳의 학문은 황강에게서 시작되어 탁계와 설학에게로 이어졌다고 말한다. 그리고 탁계와 설학은 임진왜란 때 의병장으로 활약하여 큰 공을 세운 분들이기에 스승에 대한 보은과 임금에 대한 충성 두 가지를 다한 분들이라고 소개한다. 그런데 그들을 모시던 곳이 풀 더미가 되었으니 타고난 본성을 가진 사람으로서 어찌 마음을 떨리게 함이 없겠는가라고 호소한다. 그래서 이들은 이곳에 다시 여러 채의 건물을 지어서 하나는 林竹精舍와 같이 선현의 제사를 받들고, 다른 하나는 石皷書院과 같이 강학하는 곳으로 할 것이라고 그 포부를 밝혔다. 이러한 자신들의 계획이 하루아침에 이루어진 것은 아님에도 일의 진척이 더디게 되어 탄식을 금할 수 없다면서 그 고충을 토로하였다. 이어서 옥산서원은 유학의 종주를 모신 곳이니 자신들의 고충을 널리 이해하고 도내에 자신들이 하는 일을 알려서 자신들의 일이 성사될 수 있도록 해주었으면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

대원군의 서원훼철령 이후 서원의 힘은 예전과는 비교가 되지 않게 쇠약해 있었다. 하지만 유림에게 있어서는 서원이 여전히 활동의 근거지였다. 그러다 보니 1920년대를 전후하여 그 동안 훼철된 서원들을 다시 세우기 위한 노력들이 곳곳에서 일어나기 시작했다. 그러나 그것은 마음처럼 쉬운 것은 아니었다. 이 통문에서도 말하고 있는 그 계획은 하루아침에 세운 것이 아니나 진척은 지지부진이었다. 그 가장 큰 이유가 자금의 문제 때문이었다. 그래서 청계서원처럼 다시 서원을 세우는 경우뿐만 아니라, 건물의 중수와 수리 또는 선현의 문집을 간행할 때도 옥산서원과 같이 道內에 명망 있는 선현을 제향하는 곳에 필요한 물력을 요청하는 것은 전혀 무리한 요구가 아니었다. 그리고 요청을 받은 곳에서도 냉정하게 거절하는 것이 아니라 형편에 따라 도움을 주는 것이 또한 관례였다. 이렇게 서로 간에 상부상조하는 일은 서원의 각종 都錄, 置簿記, 重修·重建日記, 考往錄 등을 통해 알 수 있다.

그런데 청계서원에서 옥산서원에 요청한 것은 통상의 경우와는 많이 다르다. 서원을 중건할 경우 그간에 서로 주고받은 도움을 근거로 물력의 도움을 요청하는 경우가 대부분이다. 하지만 청계서원의 경우는 경상 하도에 위치하여 서로 간의 교류가 그다지 활발했다고 볼 수 없다. 그래서 통문의 서두에 청계서원의 주향이었던 황강과 회재의 인연을 언급한 것이었다. 그리고 청계서원은 당시에 훼철된 상태였기 때문에 자신들의 말이 다른 사람들에게 그다지 호소력이 있을 것이라고 생각하지 않았던 것이다. 그래서 청계서원에서는 옥산서원이 자신들을 대신해서 도내의 도움을 줄 곳에 글을 돌려 자신들의 고충을 알리고 일이 성사될 수 있도록 해주면 고맙겠다고 한 것이다. 이 같은 사실을 보면 당시에 옥산서원은 도내에서 가장 유력한 서원 중의 하나였다는 것을 알 수 있다. 그리고 청계서원과 같이 힘이 미약한 서원들이 중건을 하거나 복원을 하려는 경우 힘 있는 서원들의 후원이 거의 절대적이었다는 것 또한 알 수 있다. 이처럼 서원 간에 유대관계가 깊은 것은 같은 길을 가는 동지적인 입장에서 서로의 고충을 누구보다 잘 알고 이해했기 때문인 것으로 생각된다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 일제강점기에 훼철된 서원이 복원하려 할 때의 상황과 그 과정에서의 어려움, 그리고 그 어려움을 이겨내기 위해 도움을 요청하기까지의 일련의 과정들을 보여준다. 이 통문이 가지는 특징은 서원의 복원에 있어서 단순한 물력의 도움이 아닌 자신들을 대신해 글을 돌려 도움을 줄 수 있는 대상들을 설득해 달라고 요청하고 있다는 것이다. 이는 힘이 미약한 서원이 유력한 서원에 어떤 도움을 청할 수 있는지를 알게 하는 자료로 평가할 수 있다.

淸溪書院

청계서원은 黃江 李希顔을 추모하기 위해 영남의 유생들과 濯溪 全致遠을 비롯한 그의 많은 문인들이 상소한 결과 1564년(명종 19) 草溪郡 甲山面, 즉 지금의 경상남도 합천군 율곡면 내천리에 세워졌다. 그래서 청계서원의 주향은 황강이 된다. 그는 1517년(중종 12) 14세의 나이로 사마시에 합격하고, 1538년(중종 33)에 李彦迪의 추천으로 참봉이 되었으나 사퇴하고 나가지 않았다. 그 후 1554년(명종 9) 遺逸로 천거되어 고령현감으로 부임하였으나 관찰사와 뜻이 맞지 않아 곧 사직하였다. 그 뒤 군자감판관에 제수되었으나 사직하고 고향으로 돌아와 曺植과 교유하며 학문에 전념하였다. 황강에 이어 청계서원에 추배된 사람은 그의 제자이자 서원의 설립에 가장 크게 기여하였으며, 임진왜란 때 의병장으로 활약하며 특출한 충성과 절개로 이조판서에 추증된 탁계 전치원이다. 그리고 雪壑 李大期 또한 청계서원에 배향되었는데, 그는 초계 사람으로 임진왜란 때 정인홍의 휘하에서 공을 세워 장원서별제가 되었다가 형조정랑, 영덕현령, 청풍군수, 함양군수 등을 지냈다.

그러나 1871년(고종 8) 서원철폐령에 의해 청계서원에서 더 이상 향사를 거행할 수 없게 되자 서원의 재산을 배향자의 후손들에게 분재하였다. 서원은 설립을 주도한 탁계의 후손들에게 분재되고, 전답은 황강과 설학의 후손들에게 분재되었다. 그리고 이 통문에서 알 수 있는 것처럼 1920년에 서원의 복원을 논의하기 시작하여 오늘의 모습을 되찾고, 경상남도에서는 1985년 11월 14일 청계서원을 문화재자료 제136호로 지정하였다.

『대동문화연구』, 柳浚弼, 성균관대학교 대동문화연구원, 2010

하창환,이수환