1805년 윤6월 9일, 淸巖書院에서 全湜와 黃孝獻의 위차시비를 해결할 방책을 제시하려하니 이에 호응해줄 것을 호소하며 道內의 書院에 돌린 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

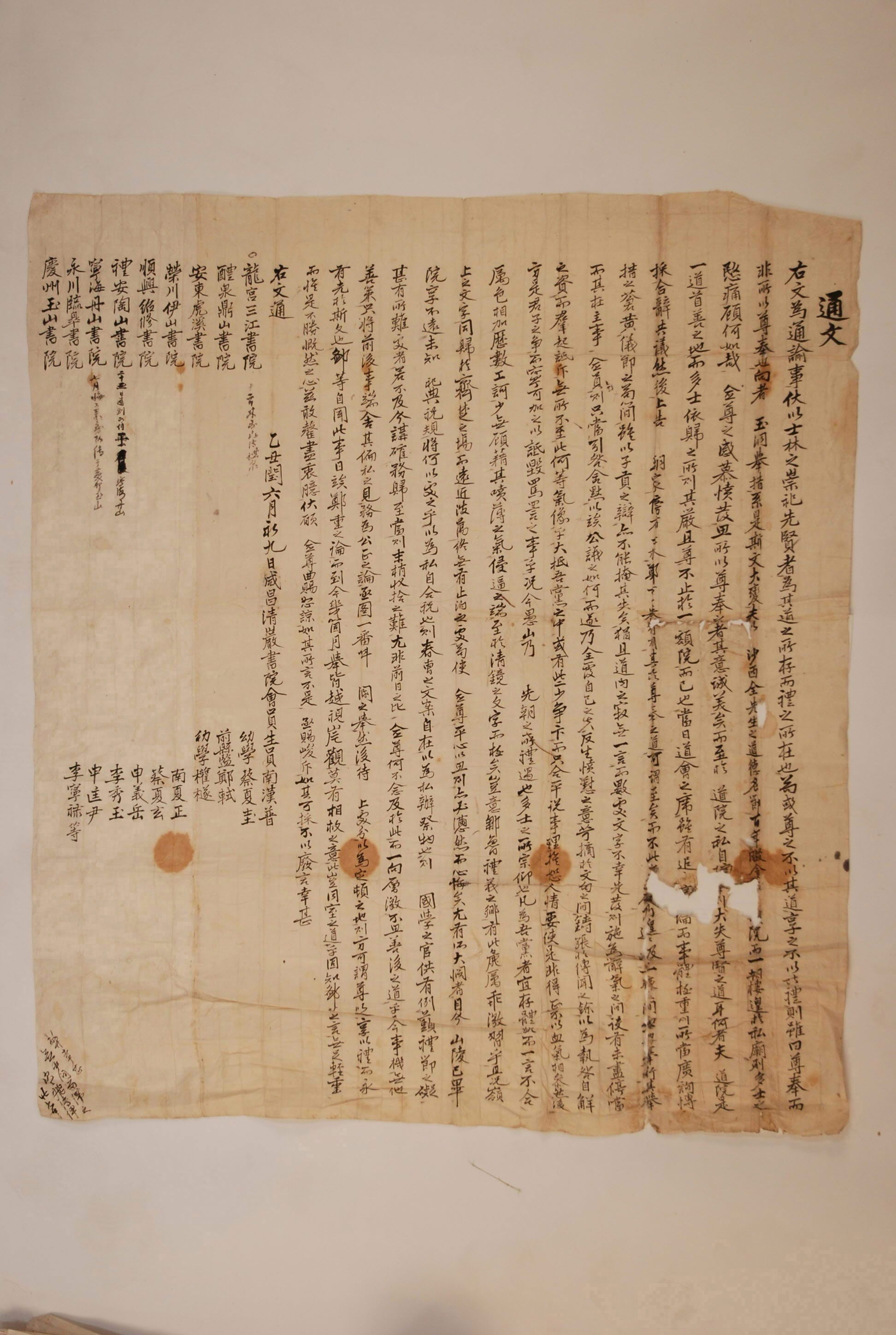

이 통문은 1805년 윤6월 9일 淸巖書院이 玉洞書院에서 배향하고 있는 沙西 全湜의 위패를 그의 후손들이 빼어내어 道南書院의 柳成龍 위패 아래에 안치한 문제가 해결되지 않고 커지자 중재자의 입장에서 그 해결책을 제시하고 그에 동의를 구하기 위해 도내 각 서원으로 회람시킨 것이다. 그런데 이 통문은 사건의 자세한 내용을 서술하고 있지 않을 뿐만 아니라, 그 주요 부분이 찢겨나가거나 마모되어 통문 자체로는 그 내용을 명확하고도 완전하게 파악할 수 없다. 이를 위해서는 기존의 자료들의 도움을 받아 통문의 앞뒤 문장을 잘 연결시켜 이해해야만 한다.

본 통문의 서두에서 말하기를 “사림에서 선현을 숭상하고 제사를 받드는 것은 도리가 깃들고 예절이 있기 때문이다. 혹시라도 높이는데 그 도리로써 하지 않고, 제사를 받드는데 그 예절로 하지 않으면 비록 받들어 모신다고 말하더라도, 그것은 받들어 모시는 것이 아니다. 지난번 玉洞에서의 처사는 斯文의 큰 변고이다. 沙西 全先生은 도덕과 빼어난 절개로 100년 동안 배향되고 있었는데……하루아침에 私廟에서 몸 붙일 곳을 찾아야하게 되었다.”라고 하였다. 통문의 이 말과 역사적인 사실을 종합해 보면 이렇게 추측할 수 있다. 전식이 옥동서원에 처음 배향된 것이 1714년(숙종 40)이고, 본 통문이 쓰인 것이 1805년(순조 5)이니 그 사이가 100년이 되어 간다. 통문에서 “100년 동안 배향되고 있었는데”라고 하는 것은 이 사실을 두고 말하는 것이다. 그런데 “하루아침에 사묘에서 몸 붙일 곳을 찾아야 하게 되었다.”라고 하는 것은 옥동서원에 모셔진 전식의 위패를 그 후손들이 아무런 의논 없이 빼내어 간 것을 말한다. 특히 사액서원인 옥동서원에서 배향하는 선현의 위패를 비록 그 후손이라 하더라도 함부로 빼내는 일은 있을 수 없는 일이었다. 그래서 통문에서도 “斯文의 큰 변고”라고 말한 것이다.

그런데 전식의 후손이 아무런 이유 없이 100년간 모시던 서원에서 선조의 위패를 빼온 것은 아니었다. 거기에는 조선후기에 들어서면서 향리의 주도권 때문에 일어난 位次是非가 개입되어 있다. 이 사건의 전말은 이렇게 된 것이었다. 원래 옥동서원은 黃喜를 주향으로 하고, 유성룡의 문인이자 임진왜란과 병자호란 때 의병을 일으켜 공을 세운 전식을 배향하고, 그 뒤에 황희의 현손인 黃孝獻를 추배하였다. 그런데 1804년 옥동서원의 廟宇를 수리하고 還安祭를 올리면서 황씨의 후손과 전씨의 후손들 사이에서 위차시비가 발생하였다. 다시 말해서 황씨의 후손은 나이가 많다는 이유로 위차를 바꾸자고 주장하고, 전씨의 후손은 향사의 선후를 내세워 예전과 같이 하자고 주장하였다. 두 집안은 자신들의 주장을 굽히지 않았다. 그것은 鄕權의 향배와 관계되는 것이었기 때문이었다. 이처럼 두 집안의 주장이 팽팽히 맞서자 중재에 나선 상주의 유림들도 어찌할 도리가 없었다. 그리고 이 문제로 道會가 열렸으나, 도회에서도 두 집안이 서로 원만한 타협을 하라는 말 이상의 것을 할 수가 없었다. 이러한 와중에 전씨의 후손들이 아무에게도 알리지 않고 전식의 위패를 移安하여 도남서원의 유성룡 위패 아래에 안치하였다. 전씨의 후손이 이렇게 한 것은 아마도 사태가 자신들에게 불리하게 돌아갔기 때문인 것으로 추정된다. 하지만 사액서원에서 유림의 의견도 묻지 않고 후손들이 사사로이 위패를 다른 서원에 추배하는 것은 전례가 없던 일이었다.

그런데 이 통문을 보면 사태의 책임을 도남서원에게도 묻고 있는 것처럼 보인다. 본 통문에서 “선현을 숭봉하려는 것은 그 뜻이 참으로 아름다우나 도남서원의 사사로움에 이르러서는 …… 선현을 숭봉하는 도리를 크게 잃었다라고 하는 것이 어떤가?”라고 하고 있다. 이 부분은 글자의 판독이 어려울 뿐만 아니라, 그 서술이 구체적이지 않아 해석상에 있어 여러 가지로 해석될 여지가 있다. 우선 판독 가능한 부분을 문자 그대로 보면, 전씨의 후손들이 빼내어온 전식의 위패를 유림과 아무런 상의 없이 유성룡의 위패 아래에 안치한 것은 도남서원의 사사로운 생각에서 나온 것이며, 그것은 선현을 받드는 도리가 아니라고 비판한 것이다. 하지만 확대해석해 보면, 도남서원에서 전식의 위패를 받아들인 것이 사태를 더욱 복잡하게 만들었다는 질책을 하는 것으로 볼 수도 있다. 그러면서 통문에서는 “도남서원은 한 道에서 수도와 같은 곳이고, 많은 선비들이 귀의하는 곳으로 그 엄하고도 우뚝함이 하나의 사액서원에 그치지 않는다.”라고 말하고 있다. 이 구절을 앞의 것과 연결해 보면, 사태의 책임이 도남서원에도 없는 것은 아니니 도남서원이 가지는 지역에서의 권위와 신망으로 사태의 해결에 적극적으로 나서야 하지 않겠느냐는 주문의 의미라고 할 수 있다.

이어서 통문은 도회에서 이 문제에 대한 의론이 있었지만 일의 중요성과 당사자의 체면을 고려하여 급하게 서둘지 않고 여러 사람들에게 의견을 구하여 공론을 수립한 후에 상부에 보고하여 일을 처리하는 것이 가장 좋은 방책이라는데 의견이 모아졌다고 말한다. 그런데 이러한 공론이 모이기도 전에 여러 곳에 글을 보내어 자신의 실수를 완전히 뒤집고 도리어 원망의 뜻을 드러내고, 문자의 뜻을 지나치게 파헤치고, 전해들은 것을 지나치게 부풀려서 자신을 해명하는 근거로 삼고, 뭇사람이 일어나 흉보고 배척하는 일이 벌어지고 말았다. 이렇게 사태가 한층 격화되고 있음에도 불구하고 도내의 유림에서는 뒤처리를 잘할 수 있는 방도를 전혀 생각하지 않고 있다고 통문에서는 불만을 토로하고 이를 해결할 방안을 제시한다. 여기서 제시된 방안은 전후의 事端에서 편견과 사사로운 견해를 버리고 공정한 의론을 모아 급히 궁궐의 문 앞에 나아가 호소를 하고서 위의 처분을 기다려 사태를 수습하는 것이었다. 이 통문을 돌린 청암서원에서는 이 일을 듣고서 날마다 합당한 의론이 모아지기를 기다렸으나, 몇 달이 흘러도 모두가 강 건너 불구경 하듯 하고 있어 감히 의견을 제시하니 자신들의 견해가 옳지 않으면 단호히 물리치고, 받아들일 수 있는 것이면 없애지 않으면 고맙겠다는 말로 끝을 맺고 있다.

이 통문을 보면 사건이 발생한 뒤 해를 넘기고도 해결의 기미가 보이지 않았다는 것을 알 수 있다. 그도 그럴 것이 위차시비는 그와 관련된 후손이나 문인 등에게 있어 사회적 위상과 직접적인 연관이 있었기 때문이었다. 그래서 그 해결의 방안으로 통문에서 말하는 것처럼 공론을 모아 상부, 즉 예조의 처결을 기다리는 것이 하나의 방법이 되었다. 하지만 이것 또한 명확한 해결의 방법이 될 수 없었다. 왜냐하면 당사자들이 그 판결을 순순히 받아들이지 않을 뿐만 아니라, 아무리 국가기관인 예조라 하더라도 어느 한편의 손을 들어주어야 하는 위차시비에서 필연적으로 다른 한편으로부터는 원망을 듣게 되는 일에 쉽게 판단을 내릴 수 없었기 때문이었다. 또한 예학에 밝은 학자들에게 위차의 문제를 문의해 보지만, 그들 또한 같은 이유로 “坐次는 후학이 감히 망론할 바가 아니다.”라고 하든지 “널리 禮를 아는 군자들에게 물어 선처하는 것이 좋다.”라고 하여 명확한 답을 회피하였다. 이렇듯 판단이 어려운 위차시비에서 이 통문의 경우는 어떻게 결말이 지어졌는지는 명확히 알 수는 없다. 하지만 그 후 전식의 위패가 원래대로 옥동서원에 안치된 것을 보면 서로 간의 타협이 있었던 것으로 보인다.

19세기가 되면 서원의 설립이 이전보다 한층 늘어났다. 그로 인해 제향인물의 첩설과 남설로 여러 가지 문제들이 발생하였다. 그 중의 하나가 이 통문에서 보는 것처럼 위차시비였다. 선조나 스승의 위차가 높다는 것은 후손에게 있어서는 그들의 사회적 지위, 즉 ‘班格’을 높이는 것이고, 문인들에게 있어서는 그들의 학문적 입지를 강화하는 것이었다. 따라서 서원이 양반사족들에게 있어 공동의 이익을 위한 기구에서 점차 그 후손들의 기구로 변모해감에 따라 위차시비는 후손들 간의 첨예한 대립을 불러일으켰다. 이 통문에서 보는 것처럼 위차시비에서 공론을 모으자고 호소해보지만 누구 하나 쉽게 나서지 않는 것도 바로 이러한 대립 때문인 것이다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문은 조선후기 급증한 鄕戰들 중 위차시비에 관한 구체적인 내용을 담고 있는 자료로서 사료적 가치가 매우 높다. 특히 전식과 황효헌의 위차시비를 중재하고자 노력한 상주지역 사족들의 노력과 제향인의 후손들 간에 벌어졌던 시비가 확대되어 가는 과정 등의 전말을 알려주고 있다. 또한 이 시비로 인해 발생한 지역사회의 갈등, 즉 19세기 초 상주지역 사족들의 분화 과정의 일단을 보여주고 있어, 당시 양반지배의 해체과정에 대한 단서를 제공하고 있다.

『조선시대 서원과 양반』, 윤희면, 집문당, 2004

李炳勳, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2005

하창환,이수환