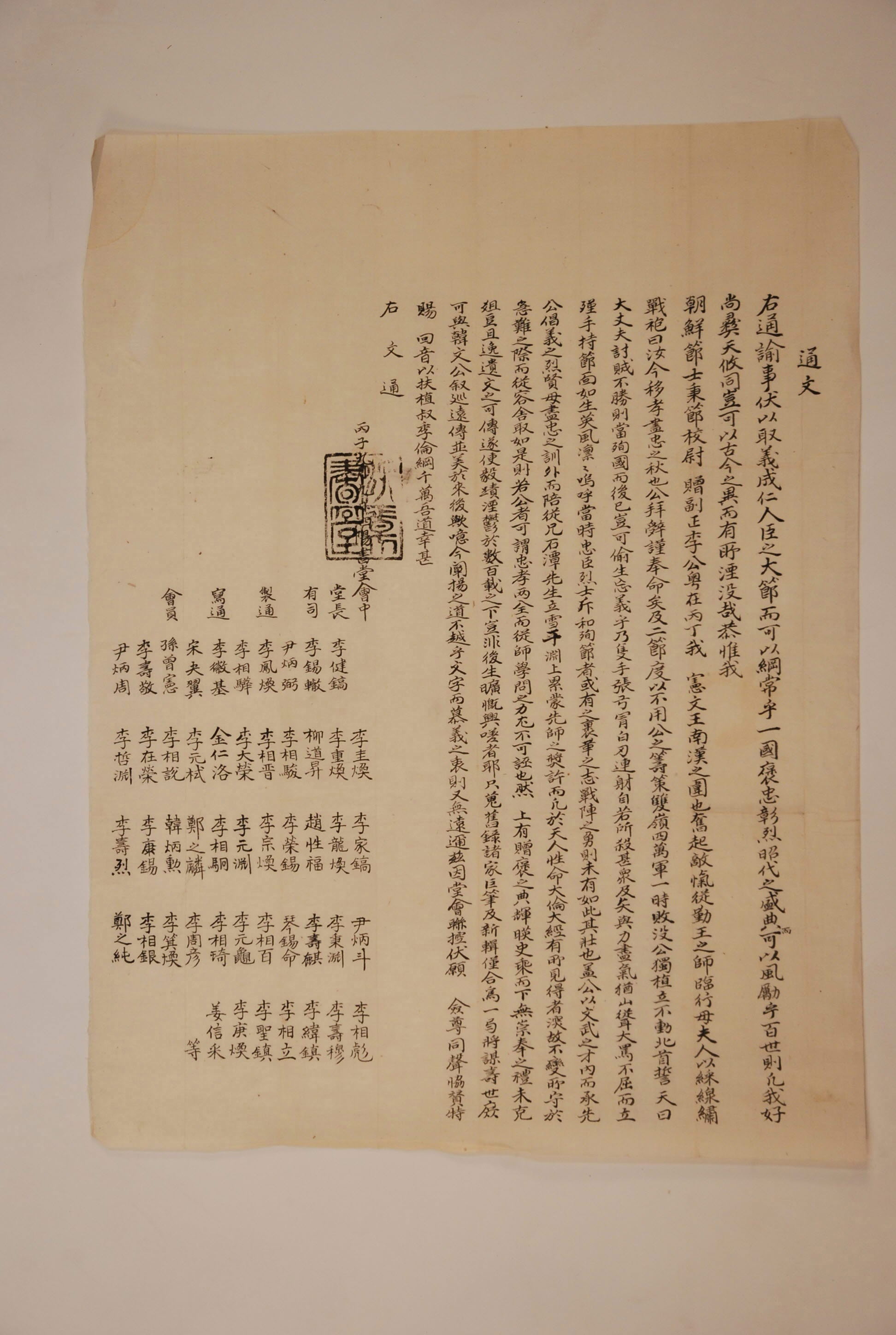

1936년 사양서당(泗陽書堂) 통문(通文)

이 통문은 1936년 사양서당이 이서우의 문집의 발간을 계획하고, 이 사실을 옥산서원에 알려 호응과 협찬을 해줄 것을 당부하는 내용을 담고 있다. 이 통문에 따르면 이서우는 정묘년(1627)과 병자년(1636)에 인조가 남한산성에서 포위되었다는 소식을 듣고 분개하여 왕을 호위할 군대에 나아갈 때 그의 어머니는 채색의 실로 군복을 수놓으며 “너는 이제 나에 대한 효성을 옮겨 임금에게 충성을 다할 때이다.”하고 말하자, 그는 절을 하며 그 명을 받들고 전장에 나갔다. 그런데 군대를 이끌던 두 명의 절도사가 이서우의 계책을 쓰지 않아 쌍령에서 패퇴하여 4만의 군사가 한꺼번에 몰살하는 참화를 당했다. 그러한 와중에서도 이서우는 혼자 우뚝 서서 북쪽 하늘을 쳐다보며 맹세하기를 “대장부가 적을 토벌하는데 이기지 못하면 마땅히 나라를 위해 죽을 뿐 어찌 구차하게 살기 위해 의로움을 잊겠는가.”라고 하였다. 그러고는 혼자 활시위를 당겨 적군의 칼날을 무릅쓰고 연이어 활을 쏘아 수많은 적군을 죽였으나, 마침내 화살과 힘이 다하여 순사하였다. 이서우의 이러한 행동은 안으로 임진왜란 때 의병을 일으킨 아버지의 의열과 충성을 다하라는 어머니의 가르침을 잇고, 밖으로는 사촌형인 석담 이윤우을 스승으로 받들며 배운 천인의 성명과 대륜, 그리고 대경에 대한 식견에서 비롯된 것이었다고 본 통문은 밝혔다. 이서우의 이러한 공적에 대해 위에서는 추증과 포상의 은전이 있었으나, 아래에서 그의 제사를 받들고 남긴 글을 전하는 일을 하지 못하고 있다. 이를 안타깝게 여기던 후생들이 이서우에 대한 옛날의 기록들, 여러 선생들이 그에 대해 쓴 글들, 그리고 새롭게 편집한 글들을 모아 한 권의 책으로 만들어 후세에 전하고자 하니 옥산서원에서 협찬하여 주면 참으로 고맙겠다는 내용의 통문이다.

이 통문에 연명한 사람들을 보면 광주이씨가 주축을 이루고 있다. 그것은 이서우가 광주이씨이기 때문이다. 다시 말해서 1930년대의 칠곡에 거주하는 광주이씨들이 자신들의 선조인 이서우를 선양하기 위해 문집을 간행하고자 한다는 것이다. 이와 같이 영남의 재지사족이 자신들의 조상을 선양하는 사업을 시작한 것은 이미 조선후기에서부터 시작되었다. 그것은 그들이 중앙정계로의 진출이 극히 제한되었기 때문이다. 이러한 사정으로 말미암아 영남의 재지사족들은 그들의 마지막 보루인 향촌의 지배에 더욱 힘을 기울이게 되었다. 그 수단이 이 통문에서 보이는 것처럼 선현의 문집을 간행하거나, 향사 또는 사당이나 정자의 건립 등과 같은 것이다. 이러한 일들은 그들의 신분적 정통성을 입증하는 한편, 향촌에서의 지배를 정당성을 확보하는 계기를 만들어 주었다. 19세기에 들어서면서 영남의 유림에서 이러한 사업들을 경쟁적으로 벌인 가장 큰 이유도 여기에 있다고 하겠다.

이 통문이 우리에게 시사하는 바는 조선후기부터 시작된 선현의 추모 사업을 통한 재지사족의 향촌지배가 20세기에 들어와서도 지속되고 있다는 것이다. 그러나 이 통문이 발행된 1936년은 나라의 주권이 이미 일제에 넘어간 상태였다. 이러한 측면에서 보면 이 시기에 있었던 선현에 대한 추모 사업은 향촌지배라는 이전의 시각과는 다른 시각에서의 접근이 필요할 것으로 보인다.

『李樹健敎授停年紀念 韓國中世史論叢』, 權五榮, 論叢刊行委員會, 2000

『廣州李氏漆谷派世譜』, 廣州李氏漆谷派世譜編纂委員會, 1986

『漆谷郡誌』, 칠곡군, 1994

『國譯 漆谷誌』, 칠곡문화원, 2002

하창환,이수환