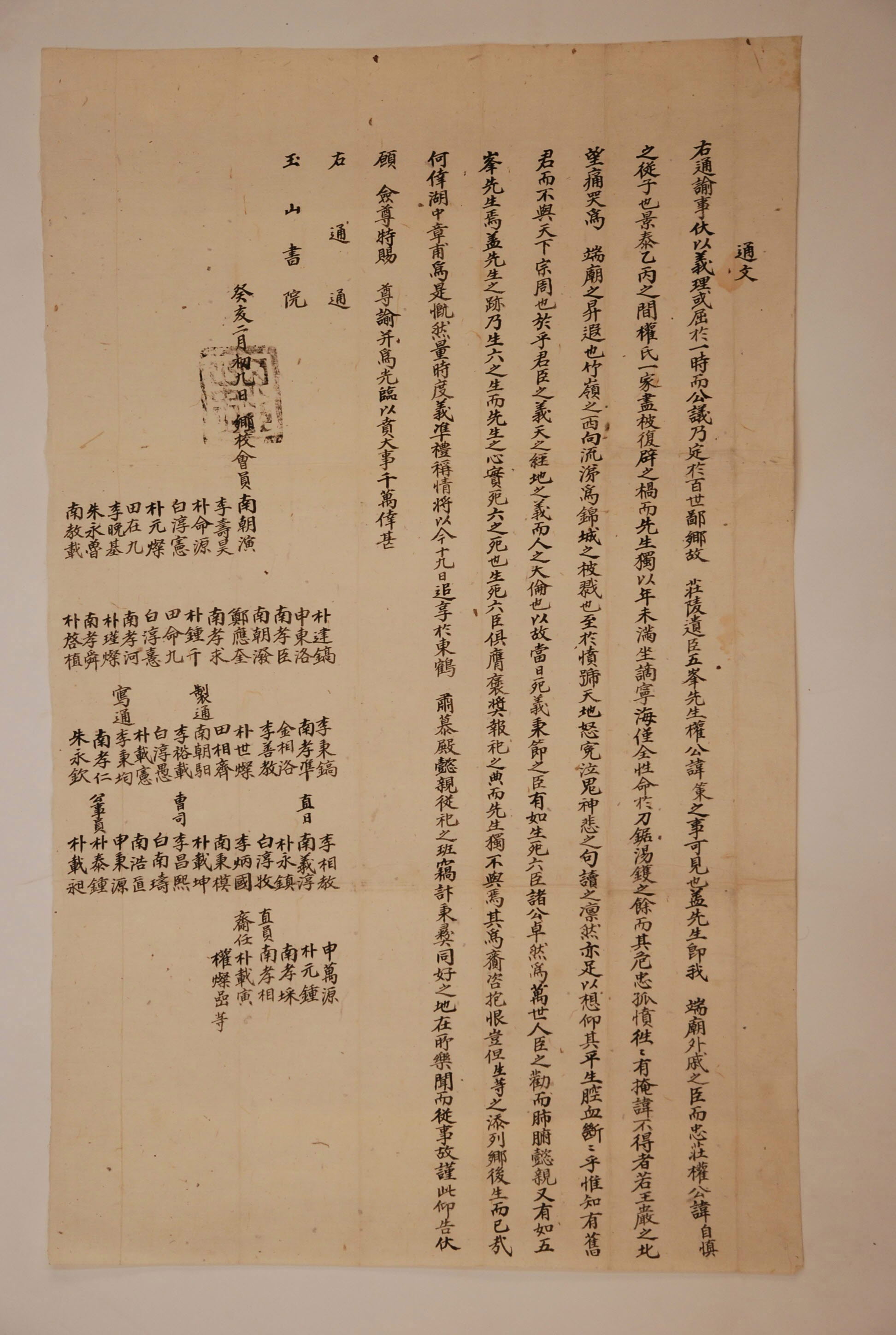

1923년 2월 9일 寧海鄕校가 東鶴寺 肅慕殿에서 五峯 權策의 追享을 거행하니 참석해달라고 玉山書院에 보낸 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

寧海鄕校에서는 1923년 2월 19일 端宗 때의 충신인 五峯 權策을 충청남도 공주에 있는 東鶴寺 肅慕殿에서 追享하는 행사를 거행하기로 하였다. 이에 영해향교는 玉山書院에 통문을 보내 본 행사에 참석해 줄 것을 당부하고 있다. 통문에 따르면 권책은 단종과는 외척의 관계로 忠莊公 權自愼의 조카이다. 그런데 권자신이 世祖가 즉위한 1455년과 그 이듬해인 1456년 사이에 단종을 복위하려는 일을 꾸미다 발각되어 권씨 일가는 멸문의 화를 입게 되었다. 하지만 권책만은 당시 나이가 어려 사형을 면하고 寧海로 유배되어 겨우 목숨을 보전할 수 있었다. 권책은 자신의 이러한 처지에도 불구하고 단종에 대한 충성으로 분개하는 마음을 감추지 못했다. 세조의 엄중한 감시에도 단종이 승하하자 북쪽을 향해 통곡하고, 단종 복위를 도모하던 錦城大君이 榮州 順興으로 유배되었다가 죽임을 당하자 유배지인 竹嶺을 향해 눈물을 흘렸다. 권책이 분노하여 울부짖음에 천지가 노여워하고, 원통하여 눈물을 흘림에 귀신이 슬퍼할 만큼 꿋꿋하고 평생토록 품은 血誠은 한결같았다. 오직 옛 임금만이 있음을 알고 伯夷와 叔齊처럼 지조를 지켜 현세와 영합하지 않았다. 따라서 권책은 의로움에 목숨을 내어맡기고 절개를 지킨 신하로 만세의 귀감이 되는 生六臣이나 死六臣과 다름이 없다고 할 것이다. 그의 자취를 보면 그의 생은 생육신의 삶을 살고, 그의 마음은 사육신의 죽음을 실천하였다. 그런데 생육신과 사육신은 모두 뭇사람의 칭찬과 보은의 제사를 받았지만, 권책만은 그러한 은전이 주어지지 않아 영해의 후생들은 탄식하며 여한을 품었다. 그런데 다행히도 충청도의 유생이 여러 가지로 호의를 베풀어 동학사 숙모전에서 권책을 추향하게 되었다. 이에 옥산서원에서 참석하여 큰 행사를 빛내주었으면 좋겠다는 말로 이 통문은 끝을 맺었다.

영해향교에서 거행하는 권책의 추향은 전통적으로 향교가 가지는 두 가지 기능, 즉 선비를 양성하는 교육적 기능과 선현의 추모를 통해 성리학의 이념을 구현하는 실천적 기능 중 후자에 속한다. 그런데 향교에서 벌이는 이와 같은 선현의 추모 사업은 외형적으로 보이는 것처럼 단순한 것은 아니다. 거기에는 향촌사회의 실제적 지배라는 보다 현실적인 문제가 얽혀 있다. 조선후기에 들어서면서 영남의 유림은 중앙정계로의 진출이 극히 제한되었다. 이러한 사정으로 말미암아 영남의 재지사족들은 그들의 마지막 보루인 향촌의 지배에 더욱 힘을 기울이게 되었다. 그 수단이 이 통문에서 보이는 것처럼 선현을 享祀하거나 顯祖나 스승, 또는 이름난 선현들의 문집을 간행하거나, 아니면 그들의 사당을 건립하고 정자를 세우는 등의 사업이었다. 이러한 일들은 그들의 신분적 정통성을 입증하는 한편, 향촌의 지배에 대한 정당성을 확보하는 계기를 만들어 주었다. 19세기에 들어서면서 영남의 유림에서 이러한 사업들을 경쟁적으로 벌인 가장 큰 이유도 여기에 있다고 하겠다.

이 통문이 우리에게 示唆하는 바는 조선후기부터 시작된 선현의 추모 사업을 통한 재지사족의 향촌지배가 20세기에 들어와서도 지속되고 있다는 것이다. 이 통문이 발행된 1932년이 되면, 향교가 일제에 의해 그 동안 명분상으로나마 명맥을 유지해 오던 교육적 기능은 박탈당하고 단지 선현에 봉사하는 사회교육기관으로서의 역할만을 수행하도록 되어 있었다. 그럼에도 불구하고 이 통문에서 볼 수 있는 것처럼 여전히 선현의 추모 사업이 진행되고 있는 것은 그것이 향촌지배라는 당초의 목표를 거두고 있는지는 앞으로의 연구에 의해서 밝혀야 할 것이지만, 향교는 여전히 재지사족들이 자신의 지위를 유지하기 위한 집결지의 역할을 하고 있었다는 것을 알 수 있다.

[자료적 가치]

자료적 가치

이 통문이 발행된 시기는 1932년으로 일제에 의해 향교의 위상이 크게 위축되어 있던 때이다. 그럼에도 불구하고 향교의 이름으로 선현의 추모 사업이 여전히 시행되고 있다. 이런 점에서 보면 이 통문은 일제강점기에 향교의 기능이 어떠했으며, 재지사족들이 자신들의 지위를 유지하기 위해 향교를 통해 어떤 일들을 하고 있었는지를 보여주는 자료라고 할 수 있을 것이다.

肅慕殿

권책의 추향이 거행된 동학사의 숙모전은 충청남도 공주시 반포면 학봉리 계룡산의 동학사 경내에 있는 端宗과 그에 충성한 신하들의 위패가 모셔진 곳이다. 1456년 梅月堂 金時習은 사육신의 시신을 장례 지낸 뒤 三隱, 즉 圃隱 鄭夢周, 牧隱 李穡, 冶隱 吉再를 모시는 三隱閣 옆에 단을 만들고 제사를 지냈다. 그로부터 2년 뒤 世祖가 동학사에 들렀다가 자기로 인해 죽은 280명을 招魂閣에 모시도록 했다. 이러한 사실을 볼 때 동학사 숙모전에서 권책의 추향을 거행한다는 것은 뒤늦게나마 그가 생육신이나 사육신과 같이 추모를 받을 만한 충신으로 인정된 것으로 간주한다는 의미가 내포된 것으로 볼 수 있다. 이곳은 1984년 5월 17일 충청남도문화재자료 제65호로 지정되었다.

『李樹健敎授停年紀念 韓國中世史論叢』, 權五榮, 論叢刊行委員會, 2000

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

하창환,이수환