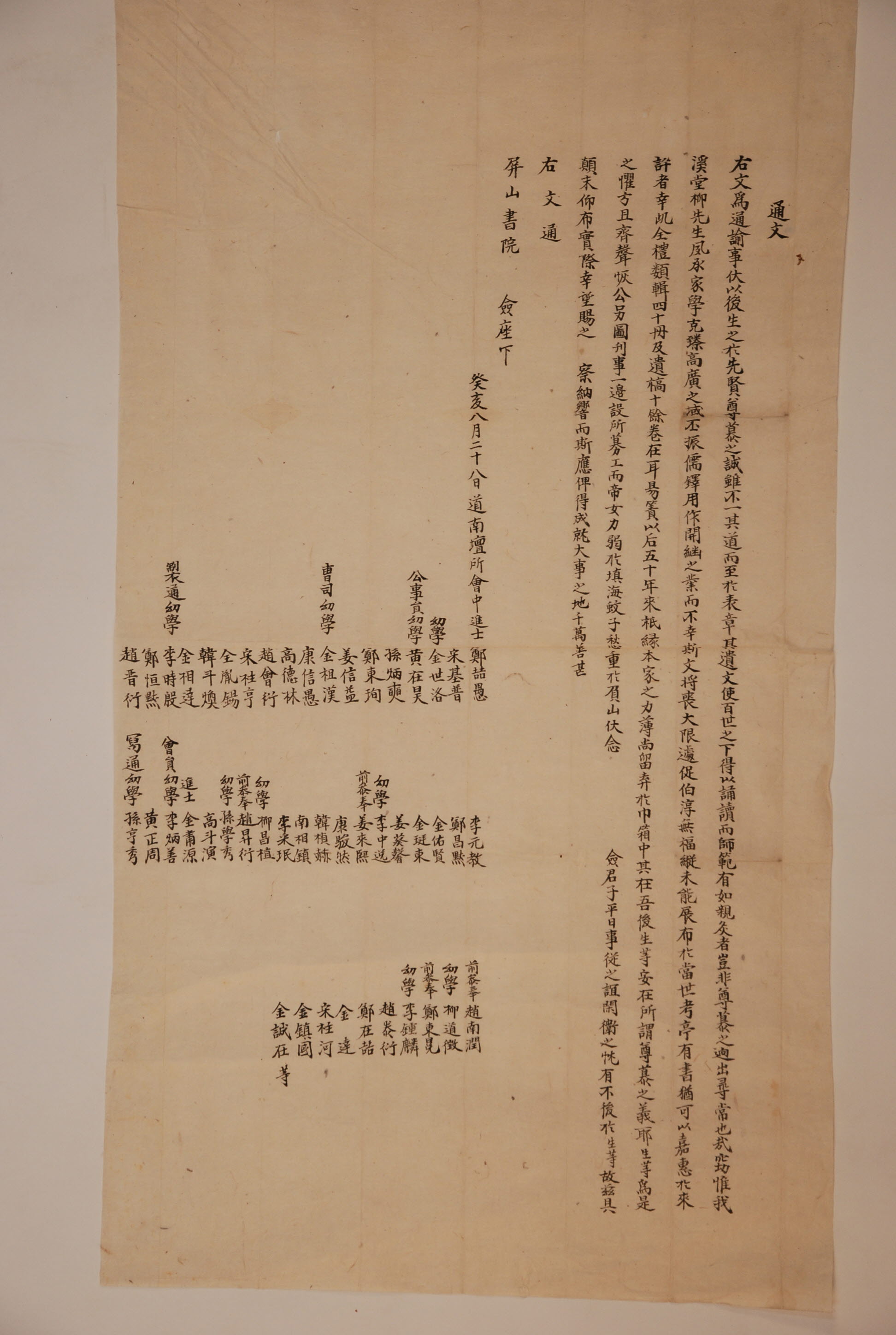

1923년 尙州 道南壇所에서 溪堂 柳疇睦의 문집을 발간하기로 했으니, 安東 屛山書院에서도 도움을 주길 요청하는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 溪堂 柳疇睦의 문집을 간행하는데 힘이 부족하니 도움을 주길 청하는 내용이다. 통문의 내용을 보면, 先賢을 존모하여 이를 表章하는 방법이 여러 가지가 있는데, 그 遺文을 모아 百世토록 誦讀케하는 일은 스승에게 직접 가르침을 받는 것과 같다. 계당선생은 일찍이 家學을 전승하여, 학문이 높고 넓은 영역에 이르러 크게 이름을 떨쳤으며, 후학들이 그 학업을 이어서 통하게 하였다. 그러나 斯文에서는 불행히도 갑작스레 계당의 喪을 당하게 되었다. 程顥 역시 갑작스레 사망하여 자취가 남아있지 않아 당세에는 널리 널리 전파되지 않았지만, 朱熹의 글에 남아 있어서 마치 아름답고 은혜로움이 후손들에게까지 전해지고 있다. 다행히도 계당 역시 그리하여『全禮類輯』40책과 遺稿 10여 권이 있게 되었다. 그러나 계당의 사망으로부터 50년이 되도록 本家의 힘이 적어서 아직 상자에 보관해 오고 있다. 이것이 남게 된 것의 중심에는 後生들의 尊慕의 뜻이 있었기에 그러한 것이다. 우리가 이를 근심하여 방안을 찾아 여러 사람이 의논하는 것과는 별도로 간행하는 일을 도모하였다. 한편으로는 간역소를 세우고 공장을 모집하였는데, 상제의 따님이 바다를 메우기에 힘이 부족하고, 모기가 등에 산을 진 것처럼 근심이 무겁다. 여러 군자에게 이 일의 전말을 알리니 잘 살펴보고 도움을 준다면 참으로 고맙겠다고 하였다.

이 통문은 癸亥年인 1923년 8월에 제자들이 尙州 道南壇所에서 鄕會를 열어 류주목의 문집을 간행하기로 의결하고, 이의 협조를 요청하는 내용을 안동의 屛山書院에 보낸 것이다. 계당은 西厓 柳成龍의 9대손이며, 江皐 柳尋春의 손자이자, 興宣大院君 집권시 左議政을 역임한 洛坡 柳厚祚의 아들로서 퇴계학맥의 학문적 嫡統과 世臣의 가계를 함께 이었던 자였다. 수신처인 병산서원은 서애를 주향하는 곳이자, 하회의 豊山柳氏들이 운영하던 곳이었다. 그렇기에 혈연과 학연으로 연결된 병산서원에 협조를 요청하는 것은 당연한 일이었다.

통문에서 계당은 家學을 전승하여 학문이 높았다고 하였는데, 이는 그가 퇴계학맥의 적통을 잇고 있었기 때문이다. 퇴계학파는 퇴계 사후 月川, 鶴峰, 西厓, 寒岡계열로 나눠지지만, 17세기 중반이후 학봉과 서애계통이 大宗을 이루게 된다. 특히, 서애계의 학통은 家學을 중심으로 서애의 직계 후손에게 전승되는 경향이 강했다. 이는 안동의 河回에서 더욱 두드러지게 나타난다. 상주의 경우 풍산류씨와 晋陽鄭氏가 교차하면서 학통이 전수된 특징이 있다. 상주의 풍산류씨들은 서애의 三子인 柳袗에서 분파한 소위 愚川派에 속한다. 즉, 류진은 안동 하회에서 상주 가사리에 이거하여 정착했으며, 상주지역은 서애가 상주목사로 재임시 가르친 제자들이 다수 있던 곳이기도 하다. 이러한 학연을 바탕으로 그들 집안과 혼인관계까지 맺으면서 안정적으로 상주에 정착할 수 있었다. 실제, 류진의 아들 柳千之는 상주의 유력 사족이자, 서애의 제자인 李埈의 딸과 혼인했으며, 정경세의 손자 鄭道應을 사위로 맞이하였다. 이후 상주지역 서애학통은 정도응…鄭宗魯→柳尋春→柳疇睦→柳道洙로 이어지고 있었다. 이처럼 풍산류씨는 상주지역 사족들과 학연 및 혈연으로 世誼를 이어지고 있었기에 통문에 연명한 47명도 계당의 문인 및 후손과 관련가문의 인사들이었다. 가문별로는 晋陽鄭氏, 興陽李氏, 長水黃氏, 恩津宋氏, 豐陽趙氏, 開城高氏, 義城金氏 등이었다.

이상과 같이 계당은 19세기 후반에 영남을 대표하는 大臣의 子弟이자, 학자였다. 그러나 통문 발의의 배경이 된 문집은 本孫의 형편이 좋지 못하여 사후 50년이 지나도록 간행되지 못하고 있었다. 하지만, 통문에서 계당이 갑작스레 세상을 떠나 당세에는 그 학문을 널리 펴지 못했지만, 정호의 사례와 같이 그의 글이 후손들에게 전해지고 있다는 것으로 보아서, 계당의 사망 직후 그의 제자들에 의하여 글들이 수습되어 草稿本이 본손가에 전해져 왔음을 알 수 있다. 실제, 계당의 제자였던 閩山 柳道洙의 行狀에는 “계당선생이 졸하자 遺文을 蒐輯하여 12책으로 만들었다”고 했으며, 金相寅이 지은 言行錄에도 “선생을 장사 지낸 후 문인들이 모여 고본을 手寫하여 20책으로 만들어 간직하였다” 하였다. 이는 통문에서 말한 책의 분량과는 다소 차이가 있지만, 계당의 사후에 그의 문인들이 문집 간행을 주도하였음을 알 수 있다. 이렇게 편집되었던 草稿가 본손가에 보관되어 왔으며, 1923년에 이르러서야 본격적으로 간행이 논의 되었던 것이다. 그러나 문집 간행에는 많은 물력이 소용되었다. 통문에서 “상제의 따님이 바다를 메우기에 힘이 부족하고, 모기가 등에 산을 진 것처럼 근심이 무겁다”라고 표현한 것과 같이 이는 한 가문내지 상주지역의 일부 사족들의 힘만으로는 감당하기 어려웠던 것이다.

이 통문이 발의된 후 계당의 문집 발간과정을 대략 살펴보면, 1924년 대구에서 道會를 열어 계당의 문집과 『全禮類輯』을 간행하기로 결정하여 영남과 호서 사림이 함께 추진하였다. 『전례유집』은 우리나라 諸家의 禮를 유별로 모아 선배의 論斷을 첨부해 엮은 것이다. 처음에 大丘 尹夏璿의 旅館에서 刊役일을 시작하여 상주 우천의 본가, 개령 廣川의 心湖齋로 옮겨 진행하던 중 1926년 2월에 계당의 손자가 갑자기 사망하여 일시 중단되었다. 이후 1928년 8월에 증손이 우선 문집 16권 8책, 100秩을 우천 溪堂에서 목판으로 간행하였다. 그런데 일을 주관하던 증손이 서울에서 客死하고, 집안의 여러 사정 때문에 반세기가 지나도록 頒帙하지 못하고 소장하고 있다가, 1982년 대구에서 玄孫 柳時浣, 계당 문인들의 후예와 유림들이 회동하여 ‘계당선생문집간행위원회’를 조직하고 각 지의 도움을 받아 1984년에 『溪堂全書』(3책, 아세아문화사)로 영인되었다.

자료적 가치

이 통문은 조선후기 영남의 유학자였던 계당 류주목의 문집을 간행하던 당시의 사정을 알려주는 자료이다. 류주목은 퇴계학맥의 정통을 이어받고, 전승시켰다는 점에서 역사적 의의가 있는 인물이다. 이러한 인물의 문집 발간과 관련된 사실은 후대 일부 인물들의 문집에 그 사실이 간략히 전해지고 있을 뿐이며, 문집 발간을 발의한 인물과 그 세력들을 확인할 수 있는 자료는 매우 드물다. 그래서 이 통문은 문집 발간의 한 과정을 알려준다는 점에서 일정한 자료적 가치가 있다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『嶺南文集解題』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1988

『퇴계학과 유교문화』44, 우인수, 경북대 퇴계연구소, 2009

『溪堂全書』, 柳疇睦, 아세아문화사, 1984

『溪堂集』, 김은정, 한국고전번역원, 2003

이병훈,이수환