[내용 및 특징]

내용 및 특징

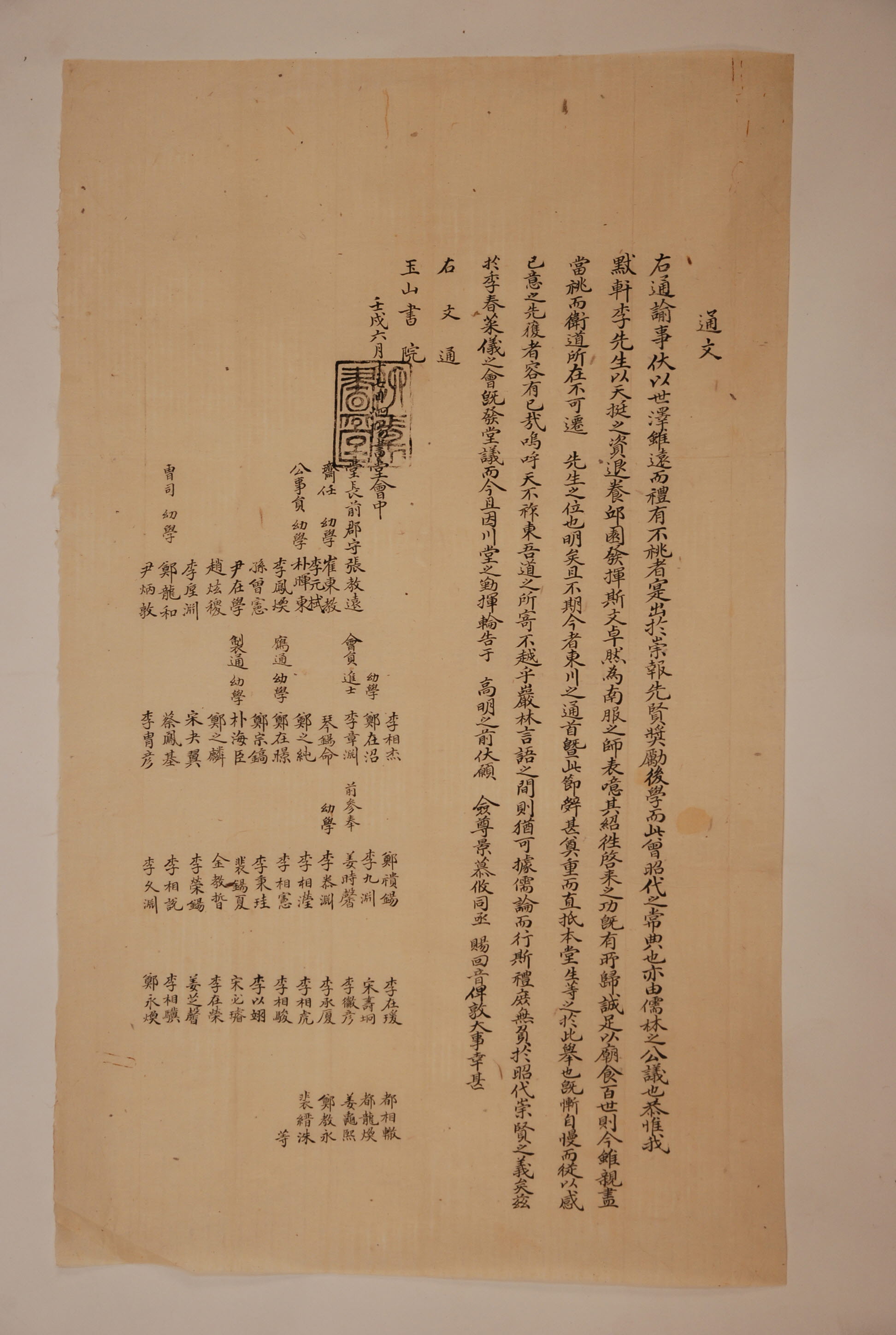

이 통문은 漆谷 泗陽書堂에서 黙軒 李萬運의 위패가 親盡하게 되었기에 不祧의 禮를 행하는 것에 대한 의견을 玉山書院에 문의하는 내용이다. 통문에서는 다음과 같이 말하고 있다. 세상(조상)의 은택이 비록 멀기는 하나, 不祧의 禮는 진실로 先賢을 崇報하여 後學을 獎勵하는 것에서 나오는 것이다. 그리고 이것은 융성한 시대의 恒常된 儀式이었으며, 또한 유림의 公議로 말미암은 것이다. 삼가 생각하건대, 우리 黙軒 李先生은 하늘로부터 내려 받은 자질로서 초야에 물러나 靜養하면서 斯文에 탁월한 것을 발휘하여 남쪽의 師表가 되었다. 아! 그 지나간 것을 잇고 올 것을 열은 공로는 이미 정성을 다한 바가 있어, 족히 사당에서 百世토록 제사를 받을 수 있다. 그런데 지금 비록 親盡되어 위패를 옮겨야 되는데, 道를 호위하는 데는 선생의 位를 옮길 수 없다는데 있다는 것은 명확하다고 하였다. 이 내용은 묵헌 이만운(1736∼1820)이 불천위로 인정될 만한 자격을 갖추었다는 당위성에 대하여 말하고 있다.

일반적으로 불천위의 선정 대상은 국가에 큰 공을 세워 국가를 보존한 인물이거나, 한 사람이 이룬 학문과 업적이 한 계통과 이론을 형성하여 후세를 빛낸 공로자 내지 평생의 업적이 가문의 후손에게 榮譽와 龜鑑으로 남는 경우이다. 즉 불천위는 그 정도의 차이는 있지만 鄕村이나 門中, 士林 나아가 온 백성들에게 공경을 받는 인물이었던 것이다. 또한 불천위로 인정되는 시기는 원론적으로는 그 인물이 사망한 직후부터 시작하여 3대, 4대 봉사와 같은 일반적인 忌祭祀의 봉사대상에서 벗어나기 이전 시점에 이루어진다. 18세기 이후 宗法질서가 잡혀가면서 從祀범위가 확대되어 양반가에서는 4대 봉사를 시행하고 있었다. 그렇기에 親盡할 시기가 되었다는 것은 이만운이 봉사자의 5대조로서 遞遷되기에 이르렀다는 것을 말한다. 즉, 위패를 땅에 묻어야 한다는 것이다. 그러나 불천위는 4대 봉사와 달리 세대가 초과하여도 神主를 매장하지 않고 참례자가 그 조상의 當代만이 아니라 초세대적 堂內로 이어진다는 특징이 있다.

통문에서는 이만운의 탁월한 학문성취로 인해 남쪽의 師表가 되었으며, 지나간 것을 잇고 올 것을 열은 공로가 있다고 했다. 즉, 영남지역 퇴계학통의 한 맥을 계승하고, 문인들에게 전승하였다는 것이다. 이러한 학문적 업적 때문에 불천위로 모시는데 부족함이 없다는 것이다. 이는 이만운의 학문적 연원을 살펴봄으로써 보다 구체화 된다. 이만운은 17세기 이래로 칠곡 지역의 명문인 廣州李氏 가문 출신이었다. 이 가문은 선산지방의 신천강씨·선산김씨, 성주지방의 벽진이씨, 대구의 인천채씨 등과 혼인을 맺고, 매원·석전 등지로 거주 범위를 확산시키면서 기반을 다져갔다. 그러던 중 17세기 들어 이도장·이원정·이담명 3대에 걸쳐 과거 합격자를 배출함으로써 명문의 반열에 올라섰으며, 그 경제적 기반도 대폭 증가하였다.

그렇기에 이만운의 학문적 연원은 크게 鄭逑→ 李潤雨→ 李道長 → 李元禎→ 李漢命(李聃命의 弟) →李世瑗 →李允中→ 李東英→이만운 으로 이어지는 家學의 흐름과 李滉 → 金誠一 → 張興孝 → 李玄逸 → 金聖鐸 → 金樂行 으로 이어지는 退溪學을 계승하였다고 평가된다. 즉 이만운의 증조 이세원이 이현일의 문인이었으며, 아버지 이동영이 이현일의 高弟 김성탁의 사위였으며, 이만운의 학문 형성에 영향을 미친 외숙 김낙행은 밀암 이재의 문인이었기 때문이다. 나아가 이만운이 갈암·밀암 학통의 계승자 大山 李象靖의 손자 李秉遠을 사위로 맞았던 것이다.

이외에도 그는 가문의 전통을 이어 문과를 통해 사환에 종사했으면서도 정통 관료로서의 면모가 강했던 이윤우·이도장·이원정 등의 先代와는 달리 성리학에 침잠함으로써 광주이씨 가문의 학문적 위상을 크게 격상시켰다. 그렇기에 후대에는 그가 퇴계-한강-귀암을 잇는 儒宗으로 추숭되었던 것이다. 그는 성리학을 비롯하여 曆學·象數學·禮學 등에 조예가 깊었을 뿐만 아니라 天文·地理·名物 등의 실천·실용적 학문의 강조와 고증적 학문을 지향하였다. 이러한 학문적 범주는 이만운이 안동권의 갈암 학통의 수용을 통해 유학자, 특히 성리학자로서의 면모를 강화하면서도 한강·여헌계열의 실용·실천적인 家學의 전통을 그대로 유지하였음을 의미한다.

이상과 같이 이만운은 학문적 정통성과 관료로서의 면모를 가지고 있었다. 통문에서 말한 바와 같이 그를 不祧함에 충분한 자격을 갖추었다고 할 수 있다. 특히, 仕宦하여 요직에는 나아가지 못했지만 노론 전제하에서 영남인이 과거에 급제하기란 매우 어려운 일이었음을 상기하면 가문으로서는 宣揚할만한 일이었다. 그렇기에 그의 직계 후손들은 가묘에 위패를 모셔두고 영원히 그를 높이고자 했을 것이다. 이러한 생각은 그의 親盡이 다가오면서 더욱 확고해졌을 것으로 짐작된다. 한편으로는 일을 추진할 시간이 촉박하여 다른 유림들과의 충분한 논의가 부족하여 公論을 받는데 어려움이 생겼다. 반발이 나왔던 것이다. 일반적으로 불천위로 인정받기 위해서는 儒林의 公論이 중요하게 작용하였으며, 이러한 公論은 특정한 書院에서 맡을 수도 있지만, 보통은 지역의 유림대표가 결의하고 심의하였다. 즉 중요한 선비를 首長으로 세우고 대표단을 만들어 원하는 바를 청하는 형식을 취하였던 것이다. 하지만, 사양서당에서는 지역 내에서의 심의가 부족하였던 것으로 보인다.

東川의 通首가 이 節辭 즉, 불천위로 모시려고 공의를 요청하는 말에서 尊重하는 바가 심하다고 하여, 本堂의 사람들이 불천위로 모시려는 일을 직접 막아섰던 것이다. 문장의 과장이 심하다는 뜻이었다. 이에 사양서당측은 자신들이 처음부터 자만했던 것을 스스로 부끄러워하고 나아가 결과에 안달했던 생각을 버리고, 몸가짐도 그만두기로 마음을 먹었다고 하였다. 여기에서 사양서당의 유생들이 곧 親盡될 묵헌의 不祧를 성사하기 위해 일을 몹시 서두르면서 충분한 논의가 부족했음을 알 수 있다. 이어서 사양서당측은 하늘이 자신들을 돕지 않는다면, 불천위 종사를 위한 노력이 수포로 돌아갈 것이라고 하였다. 그러면서 전해오는 말에는 儒論에 근거할 수 있으면, 이러한 禮 즉, 不祧를 행할 수 있으니 여러분 들은 성대한 시대에 先賢을 받드는 의리를 저버리지 말기를 바란다고 하였다. 이는 자신들이 묵헌을 불천위로 모시려는 뜻에 반대하지 말고 公議로서 도와주길 바란다는 말이었다. 이어서 불천위 제사를 모시고자 한다는 내용은 季春의 菜儀之會(春享祀)에서 이미 堂議로서 발의하였던 것이고, 지금 이 통문을 다시 보내는 것은 東川堂의 권고로 고명한 여러분 앞에 이러한 사실들을 두루 알리게 되었다고 하였다. 그러면서 엎드려 바라건대 여러분들도 선현을 공경하고 사모하는 마음이 같을 것이니 빨리 회신을 주어서 대사를 이를 수 있게 한다면 참으로 고맙겠다고 하며 글을 마무리 하였다.

이상과 같이 본 통문은 묵헌의 불천위 종사를 위해 사양서당에서는 堂長인 前郡守 張敎遠 외 51명의 유림들이 연명하여 다시 보낸 것이었다. 주목되는 점은 堂長인 장교원이 여헌 장현광의 후손이자, 전직 관료였다는 것이다. 이는 사양서당이 원래 정구를 주향으로 하고 있었다는 점에서 그의 제자였던 여헌의 후손을 당장으로 추대하여 이 지역의 강력한 세력인 인동장씨의 협조를 받으려는 의도도 있었을 것이다. 또한 대외적으로는 전직 관료였던 인물을 내세워 자신들의 입장을 보다 쉽게 관철시키려는 측면도 있었을 것이다. 이외에도 통문에 연명한 八莒都氏, 東萊鄭氏, 冶爐宋氏, 奉化琴氏, 晋州姜氏, 達城裵氏, 坡平尹氏, 三陟崔氏, 密陽孫氏, 漢陽趙氏, 仁川蔡氏, 順天朴氏, 廣州·碧珍李氏 등의 가문은 대부분 광주이씨 가문과 혼인을 통해 世誼를 맺어온 집안이었지만, 달성배씨·봉화금씨·순천박씨 등의 일부 가문은 서당 인근 고을로 새로 전입해온 가문이었다. 이처럼 광주이씨는 칠곡 지역에서 강력한 재지적 기반을 가지고 있었기에 春季 享祀를 치른 후 열린 堂會에서 묵헌의 親盡이라는 과제를 맞이하여 신속히 불천위를 논의하고 일을 추진할 수 있었던 것이다. 그러나 東川堂에서 尊重하는 바가 심하다며 일을 직접 막아서면서 묵헌의 불천위 종사가 난항을 겪게 되었다. 즉 그들의 반대로 공론이 모이지 않으면 일의 추진이 안 되기 때문이다. 그래서 사양서당 측은 자세를 낮추어 자신들의 성급함을 사과하고 동천당의 요구대로 그러한 일의 전모를 간략히 밝혀서 재차 통문을 보내었던 것이다. 하지만, 親盡日이 얼마 남지 않은 때여서 빠른 회신을 요청하고 있었다. 결과적으로 현재까지 매년 6월 25일에 묵헌의 불천위 제사를 지내고 있는 것으로 보아서 당시 사양서당을 중심으로 한 광주이씨 가문의 노력이 성공했음을 알 수 있다.

자료적 가치

일반적으로 일제강점기에 들어와서 조상을 宣揚하려는 사례가 많이 나타나고 있다. 선양의 사례는 서원·사우의 건립, 문집의 발간, 효자·열부 등의 정려 등으로 다양하게 나타나는데 이런 현상은 일제가 이럴 선동하였기 때문이다. 하지만, 그 기저에는 전통질서의 붕괴에 따른 양반세력의 향촌사회에서의 기득권 상실과 이에 따른 가문의 붕괴위기에 따른 자구책의 발로였다. 이에 위기 극복을 위하여 문중내지 가계 단위의 결집이 팽배하였다. 이러한 혈족의 결집에서 큰 영향력을 발휘하는 것이 바로 불천위 제사였다. 광주이씨 가문에서는 이미 仕宦하였던 분들의 불천위가 모셔지고 있었지만, 대외적으로 가문과 가계의 성세를 알리고 내적으로 구성원의 재결집을 도모하기 위하여 묵헌의 불천위를 추진하였던 것이다. 이런 점에서 이 통문은 불천위 제향에서의 진행 과정을 알려준다는 외적인 면과 그 이면에 나타나는 당시의 사정을 유추할 수 있다는 점에서 자료적 가치가 있다.