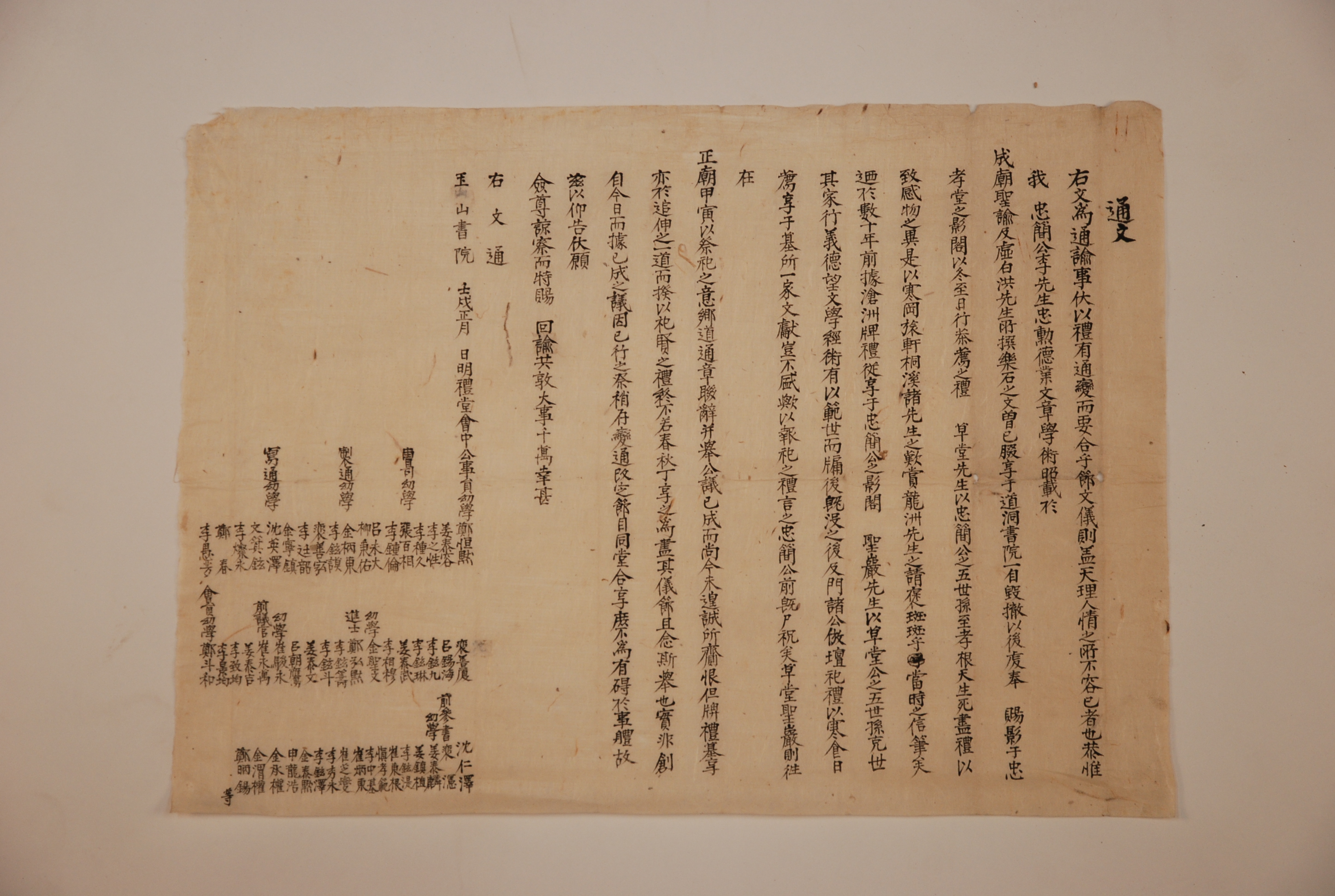

1922년 金泉 明禮堂에서 李崇元, 李長源, 李民觀 등의 위패를 合享하는 것에 대하여 玉山書院의 의견을 구하는 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1922년 金泉 明禮堂에서 同堂[京德祠]에 合享하는 일이 節文에 합당한지에 대해 玉山書院의 의견을 구하는 내용이다. 본문에는 禮에는 變通이 있는데, 節文에 합당함이 요구된다고 하였다. 合享을 하려는 忠簡公 李崇元은 일찍이 道洞書院에 제향 되었다가 훼철이후 忠孝堂 影閣에 影幀을 모시고 冬至日에 제례를 지내고 있다. 草堂 李長源은 충간공의 5대손으로서 지극한 효성으로 인해 寒岡 鄭逑, 旅軒 張顯光, 桐溪 鄭蘊 등이 탄복하여 크게 칭찬하고, 龍洲 趙絅의 천거로 司宰監僉正에 贈職되었다. 이러한 사실은 당시의 믿을만한 기록이 있다. 이에 수십년전 永川 滄洲書院의 牌禮의 사례와 같이 충간공의 영각에 종향하였다. 聖巖 李民觀은 초당의 5세손으로 行義, 德望, 文學, 經術이 뛰어났다. 사후에 제자들이 壇祀禮를 모방하여 寒食日에 묘소에서 薦享하였다. 이처럼 一家의 文獻이 뛰어남이 있었다. 보답하는 제사의 禮로 말할 것 같으면 충간공은 이전에 이미 尸祝해왔으며, 초당과 성암은 지난 1794년(정조 18)에 제사의 뜻을 향리와 도내에서 通章으로 연이어 청해왔으니, 아울러 公議를 받는 것은 이미 이뤄졌음에도 지금까지 겨를이 없어서 미뤄온 것이 진실로 한이 된다. 그러나 묘소에 牌禮하는 것도 역시 一道에 추가로 알린 것으로서, 賢人을 제사하는 예로써 春秋 丁日에 향사하는 것만큼은 안 된다. 그러나 儀節을 다하여 제사를 거행해 왔다. 실제 이러한 제향은 오늘 만든 것이 아니며, 이미 공의로 이루어진 것에 의거하였다. 그런 까닭에 이미 행해지고 있는 제사를 조금 변통해서 節目을 改定하고, 同堂에 合享하는 것으로 일의 실체를 해하는 것은 없을 것이다. 그렇기에 고개 숙여 아뢰니 첨존께선 살펴 특별히 回諭해 주시어 함께 大事에 힘쓰길 바란다고 하였다.

위 통문에서 말하는 것은 결국 이숭원, 이장원, 이민관 등 3인의 위패를 한 곳에 合享하는 것에 대한 의견을 묻는 것이다. 원래 이숭원의 위패는 道洞書院[明禮堂]에 있었다. 도동서원은 상좌원리에 있는 연안이씨 문중의 顯祖인 충간공 이숭원을 제향하기 위해 1648년(인조 26)에 건립된 것이다. 이후 1771년(영조 47)에 현재의 위치로 이전하면서 정양공 李淑琦를 추향하였으며, 1796년(정조 20)에는 이숙기의 증손이면서 예조판서를 지낸 문희공 李好閔을 추향하였다. 1797년에는 이숙기의 동생 문장공 李淑瑊과 이숙기의 증손 문청공 李後白을 추가로 배향하였다. 그 후 계속 향사를 이어오다가 1871년(고종 8)에 서원철폐령에 의해 훼철되었다. 그 직후 상좌원리 충간공파 종중은 이숭원의 영정을 이장원의 齋室이었던 충효당에 임시로 이전하였다가 1897년(고종 14)에 이르러 충효당 옆에 京德祠를 세워서 이숭원의 영정과 위패을 봉안하였다. 통문에서 이숭원의 영정이 이미 제향 되어오고 이었다는 것은 이처럼 도동서원과 경덕사에 제향되어 온 것을 일컫는 것이다.

초당 이장원[1560~1649]은 상좌원리에 사는 연안이씨의 중시조로서 효자로 이름이 높았다. 이러한 효행으로 당대의 명유들과도 교유가 있었으며, 특히 1897년에는 御使였던 조경의 천거로 첨정에 증직까지 되면서 그의 이름이 더욱 알려지게 되었다. 그래서 그의 후손들은 창주서원의 사례를 근거로 1907년 경덕사에서 이숭원을 주향으로 하고, 좌벽에 이장원을 추가로 배향하였다. 이들이 예로 들었던 창주서원은 1727년(영조 3)에 忠貞公 曺尙治의 학덕과 충절을 추모하기 위하여 창건되었는데, 1823년(순조 23)에 이르러 그의 후손인 忘機堂 曺漢輔, 文忠公 曺漢英[1608-1670], 屛厓 曺善長[1661-1726] 등의 3인을 추가 배향한 昌寧曺氏의 문중 서원이었다.

상좌원리에 사는 연안이씨들은 나아가 경덕사에 성암 이민관[1727~1805]의 위패도 함께 종향하길 원하였다. 이 통문이 발급된 목적도 바로 이민관의 추향에 있었던 것이다. 그들은 이민관의 사후에 한식일에 묘소에서 단사례를 모방하여 제의가 이뤄지고 있었는데, 이러한 제향의식은 春秋 향사에 비해 그 격이 떨어진다고 인식하였기 때문이다. 그래서 경덕사에 합향을 추진하면서 節文을 변통하는 것이 예의에 어긋나지 않다는 것을 간곡히 설명하고 옥산서원 유생들의 협조를 당부하였던 것이다. 명례당에서는 그가 행의와 덕망, 학문에서 세상의 모범이 되었고 이렇게 제향을 추진하는 것도 자신들의 의견이 아닌 이미 이전에 향리와 도내에서 공의를 받은 바가 있다고 주장하였다. 하지만, 통문을 보내 의견을 듣는 것과 같이 이민관은 이전에 배향되어 왔던 두 명에 비하여 뚜렷한 업적이 없기에 부담을 느꼈던 것으로 보인다. 그래서 내용을 다소 과장한 측면도 나타난다. 즉, 통문에서 이민관이 생존해 있던 시기인 1794년에 제사의 뜻을 공의로 인정받았다고 한 점이다. 옥산서원의 답변은 알 수 없지만, 결과적으로 이민관의 위패는 1929년에 추가로 배향되었다. 이 통문이 발의된 지 7년만의 일이었다.

자료적 가치

이 자료는 조선후기 김천지역 문중서원의 존재 형태와 변화상을 확인할 수 있다는 점에서 일정한 가치가 있다. 실제 도동서원은 연안이씨 상좌원리 충간공파 종중과 상원리 정양공파 종중이 연대하여 운영한 문중 서원이었다. 즉 건립 초에는 상좌원리 충간공파 종중이 서원을 운영하였지만, 1771년에 移建하면서 상원리 정양공파 종중도 서원 운영에 참여하였다. 그러면서 정양공파 종중의 인물들이 추가로 배향되었다. 그러나 서원훼철이후 각 종중에서 자신 조상의 위패를 옮겨가면서 점차 문중의 분열이 가속화되었다. 경덕사와 같이 제향인 역시 각 종중의 직계 인물들로 대체되는 양상을 확인할 수 있다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『20세기 김천지역 연안이씨 종중의 지속과 변화』, 이대화, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2010

『朝鮮後期 門中書院 硏究』, 이해준, 경인문화사, 2008

『嶠南誌』, 鄭源鎬, 李根泳房, 1940

이병훈,이수환