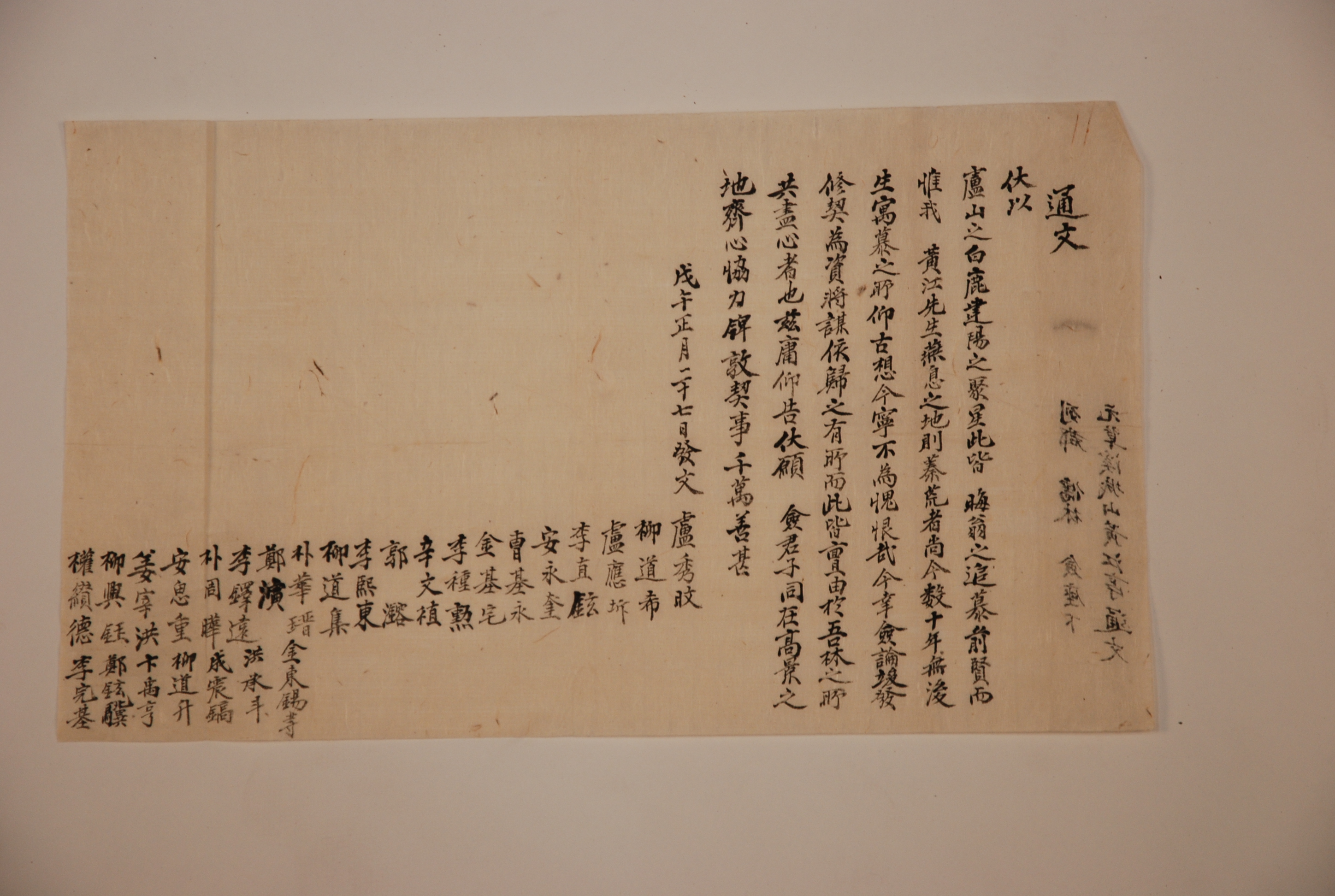

1918년 黃江 李希顔의 依歸處를 만들기 위한 契를 만드니 함께 동참해 주길 바란다는 내용의 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 草溪의 유생들이 黃江 李希顔[1504~1559]의 依歸處를 만들기 위해 契를 만드니 함께 동참해 주길 바란다는 내용이다. 통문에서는 盧山에는 白鹿洞書院이 있고, 建陽에는 後漢代의 명사 陣寔(104~187)의 별장인 聚星과 같이 많은 名士들이 모이는데, 이는 모두 朱子를 追慕하는 것이라고 했다. 이어서, 前代의 賢人인 우리 黃江先生을 생각해보면, 그가 머물며 쉬던 곳은 풀이 무성하고 荒廢해 졌으며 지금까지 수십 년 동안 후손들의 寓慕之所도 없었다고 하면서, 옛것을 우러러보고 지금을 생각할 때 편안하다면 부끄럽고도 한스러운 것이 될 것이라고 하였다. 그런데, 오늘에 이르러 다행스럽게도 많은 사람들이 논의를 마치고, 契를 만들어 장차 황강선생의 依歸處를 만드는 비용을 마련하자고 발의하였다는 것이다. 그렇기에 이 모든 것은 진심으로 우리 사림이 공동으로 정성을 다할 바이니, 모두가 협력하여 修契의 일이 잘 성사될 수 있도록 해주면 참으로 고맙겠다고 하였다.

이 통문에서 盧山의 白鹿洞書院과 建陽에 사람들이 모이는 것은 모두 晦翁 즉, 朱子를 追慕하는 것이라고 하였다. 즉, 노산의 백록동서원은 주자가 강학을 하고 사후에 제향 된 곳이며, 건양은 그의 고향이자 안식처로서 묘소가 있는 곳이었다. 그렇기에 後人들이 주자를 추모하며 그의 자취를 찾아 백록동서원과 건양을 찾아온다는 것이다. 이처럼 주자를 예로 든 것은 黃江 李希顔 행적이 주자와 비슷하였기 때문이다. 실제, 이희안의 字는 愚翁이며, 曺植ㆍ申季誠과 더불어 ‘嶺中三高’으로 칭송되던 학자였다. 그로 인해 晦齋 李彦迪을 비롯한 諸臣들로부터 遺逸로서 수차례 薦擧되었다. 그러나 계속해서 벼슬에 나아가지 않다가 50세에 이르러 잠시 고령군수를 역임하였다. 이처럼 그의 행적은 학자이자 관료였었던 주자의 그것과 상통되는 바가 있었다.

이외에도 그가 生長했던 초계군 城山일대는 황강을 중심으로 빼어난 자연경관을 자랑하여 예로부터 수많은 시인묵객이 다녀갔던 곳이었는데, 그로인해 강변을 따라 수많은 정자가 건립되었다. 이희안 역시 1531년에 이곳 황강 기슭에 燕息地이자, 강학처인 黃江亭을 짓고 당대의 名儒碩學인 成守琛(1493-1564), 成運(1497-1579), 曺植, 申季誠, 成悌元(1506-1559), 金大有, 趙穆(1524-1606), 黃俊良(1517-1563) 등과 학문을 講磨하고, 주변을 유람하며 道義之校를 맺었다. 뿐만 아니라 임란 당시 의병장으로 활약하였던 全致遠, 李大期 등의 제자를 양성하기도 했다. 사후에는 황강정 맞은편 丹鳳山 기슭[현, 초계면 오서리]에 묘소를 썼으며, 1564년(명종 19)에는 그의 학덕을 추모하기 위하여 전치원이 淸溪書院(현, 율곡면 내천리)을 건립 하였다.(『濯溪集』,1858) 이상과 같이 이희안의 행적과 주변 환경들이 주자와 비슷하여 통문에서도 비유했던 것이며, 여기에는 그의 위상을 자연스레 높이려는 의도도 있었다.

통문에서 황강이 머물며 쉬던 곳이 荒廢해져서 풀이 무성하고, 지금까지 수십 년 동안 後生들의 寓慕之所도 없었다는 것은 황강정의 황폐화와 청계서원의 훼철을 일컫는 것이다. 이희안의 제향처였던 청계서원은 1869년 대원군의 서원 철폐령으로 훼철되었다가 후에 현재의 율곡면 내천리로 옮겨 복원한 후 학문을 강론하던 장소에 후손들이 黃江精舍를 지어 매년 향사를 지내고 있다고 한다.(1996.8.23. 경남일보) 오늘날 확인되는 것은 청계서원은 율곡면 내천리에 강당만이 남아있으며, 황강정에서 매년 춘추에 이희안을 享祀하고 있다는 것이다. 그리고 서원을 옮겨 복원했다는 사실을 확인할 수 있는 자료는 아직까지 확인되지 않는다. 확인되는 것은 19세기 초에 작성된『慶尙道邑誌』에 ‘군의 서쪽 25리에 있다’고 하며, 1937년의『嶠南誌』에서도 같은 내용이 나온다. 그러나 1899년의 『草溪郡邑誌』에는 ‘淸溪書院 今廢’라고 되어서 혼란을 주고 있다. 이러한 읍지의 기록을 종합하면, 현재 율곡면 내천리에 있는 청계서원은 옮겨서 복원 한 것이 아니라 이전부터 그곳에 있었던 것이며, 대원군 훼철 당시에는 묘우와 동·서재만을 철거했던 것으로 보인다.

실제, 포항시 기계면 덕동의 驪州李氏 世德祠에서도 대원군 훼철 당시 모든 건물이 철거되는 것을 막기 위하여 묘우와 강당 사이에 담을 둘러 두 공간이 별개인 것으로 하여, 강당의 철거를 막았던 사례가 있다. 청계서원도 그러했던 것으로 짐작된다. 훼철령 이후 작성된 1899년 읍지에서 ‘今廢’ 라 표현한 것은 청계서원이 강당만 남게 되어 서원의 제향 기능을 상실하였기 때문에 그렇게 기록한 것으로 짐작된다. 그 후 『교남지』에 다시 청계서원이 등장하는 것으로 보아서 1900~1937년 사이 서원의 기능을 회복한 것으로 짐작된다. 그러나 당시 건물을 중건하거나 혹 중건을 하였더라도 이후 철거내지 파괴된 기록이 없는 것으로 보아서 현재 남아있는 강당은 대원군 훼철 당시 存置했었던 건물이다. 이처럼 훼철이후 특별한 변화가 없었음에도 청계서원이 복원된 것으로 전해지는 이유는 주향자인 이희안의 향사가 1922년 黃江亭 중건이후 다시 행해졌기 때문이다. 이 통문은 이처럼 황강의 향사를 위한 황강정 중건의 첫 논의가 이루어진 시점에 작성된 것이었으며, 결과적으로 통문의 목적처럼 일이 성사되었음을 알 수 있다.

현재, 중건된 황강정은 觀水亭의 바로 위쪽에 자리하고 있다. 그러나 1786년의 『초계군읍지』와 19세기에 작성된 『경상도읍지』(1830년대)와 『嶺南邑誌』(1894)에서는 확인되지 않는다. 확인되는 자료는 1876년에 편찬된 『嶺誌要選』에서 “황강정은 북쪽으로 10리에 있는데, 이희안이 講道하던 곳이다”라는 것과 『교남지』에서 “군의 북쪽 선상리에 있는데, 판관 이희안이 건립하였다”라는 것뿐이다. 이처럼 관찬읍지에서 황강정이 빠진 이유를 지금으로서는 알 수 없다. 통문에서는 황강선생의 燕息地였던 황강정이 풀이 무성하고 荒廢해졌다고 하였다. 오랫동안 관리를 하지 못하여 그리된 것으로 보이는데, 이는 후손들의 경제적 여건이 좋지 않았기 때문으로 보인다. 청계서원 훼철이후 남은 건물(강당)은 서원을 건립한 전치원의 후손에게, 전답은 이희안과 이대기의 후손에게 分財되었다고 한다. 하지만, 당시 분배받은 금액만으로는 황강정의 중건이 어려웠던 것으로 보인다. 그렇다고 다른 두 가문의 도움을 받기도 여의치 않았다. 서원 훼철이후 어떤 일이 있었는지 알 수 없지만 세 가문간의 교류가 끊긴 것으로 보이기 때문이다.

이러한 사실들은 통문에서도 확인이 된다. 우선 세가문의 교류가 끊겼다는 것은 통문을 발의한 인물들의 구성과 황강정 중건이후 이희안 만을 享祀한다는 점에서 그러하다. 황강정 중건 자금을 확보하는 修契에 대하여 함께 논의하고 통문을 발문한 자들은 盧秀旼 외 26명이었다. 이들 중 이희안의 후손인 陜川李氏가 5명으로 가장 많았으며, 뒤를 이어 文化柳氏 4명, 廣州盧氏·草溪鄭氏·月城金氏·康津安氏·密陽朴氏 각 2명, 草溪卞氏·昌寧曺氏·昌寧成氏·安東權氏·玄風郭氏·晋州姜氏·豊山洪氏·靈山辛氏 각 1명씩이었다. 청계서원에 함께 제향되었던 전치원, 이대기의 후손들은 보이지 않는다. 황강정이 이희안의 燕息地이자, 강학소였다는 점에서 문인이었던 두 가문이 참여할 명분은 충분했지만 그렇게 하지 않았고, 이후 황강정에서는 이희안만을 향사하게 되었다. 결국, 청계서원을 이전하여 복원하였다는 것은 訛傳된 부분이며, 主享者였던 황강의 향사를 重建한 黃江亭에서 지내는 것을 그렇게 이해한 것으로 보인다. 이후 황강정을 ‘黃江精舍’라 誤記하는 것도 같은 까닭이다.

통문에서 장차 修契하여 황강선생의 依歸處를 만드는 비용을 마련하기로 결의하고, 다른 지역 사림들의 동참을 호소한 것은 서원을 정리하면서 分給받은 재산과 황강 후손들 및 발의한 자들만으로는 중건에 필요한 자금을 마련하기 어려웠기 때문이다. 그러나 결과적으로는 1918년 통문이 발의된 지 4년만인 1922년에 황강정이 중건되어 매년 춘추향사를 지내고 있다.(『한국민족문화대백과사전』참조) 자료의 부족으로 확인이 어렵지만, 중건 과정에서 후손들의 부조가 가장 많았을 것임은 능히 짐작이 된다. 당시 만들어진 계의 명칭과 운영규정 등에 대해서는 자료부족으로 알 수 없다. 하지만, 후손가에 남아있는『黃江亭道儒案』에는 경주, 창녕, 밀양, 함안, 의령, 진주, 삼가 등 주로 경상우도 지역의 인사들이 수록되어 있다. 경주 지역 인사가 들어간 것은 황강의 천거를 회재가 했었던 인연으로 修契에 동참하길 요청하는 통문을 옥산서원에 보내었고, 그 결과 경주지역 인사들이 일부 儒案에 들게 된 것으로 짐작된다.

자료적 가치

일제강점기에도 향촌사회에서 선현을 모시는 장소의 건립은 유림들의 공의와 부조에 의해 진행되었다. 이는 해당 사안의 정당성을 확보하고, 부족한 자금을 마련하기 위한 방편이었다. 통문은 이러한 여론을 소통시키는 기초적이고도, 가장 중요한 자료로서 관련 사안을 함축적으로 표현하고 있다는 점에서 자료적 가치가 있다.

황강 이희안의 청계서원 제향과 관련해서 다소 혼란을 주는 부분이 있다. 전치원이 1564년에 청계서원을 건립하여 바로 제향을 하였는지 아니면 1564년에는 다른 곳에 제향하고 있다가 후에 청계서원으로 옮겼는지의 여부이다. 『黃江先生實紀』(1900)에는 “1564년 사림이 상소하여 淵谷書院을 건립해 제향 하였는데, 뒤에 문인 전치원이 淸溪書院으로 옮겨 세웠다”고 되어 있어서, 『탁계집』(전치원)의 “가정 43년(1564) 황강을 위하여 淸溪書院을 營建했다”는 내용과는 차이가 있다. 두 책에서 언급한 1564년에 황강이 제향된 것은 확실한 것으로 보이지만, 이전에 있었다는 연곡서원에 대해서는 알 수가 없다. 『탁계집』에는 전치원이 사망한 후 사림들이 논의하여 1640년에 淵谷祠를 건립하였다가 화재로 인해, 1677년 梅山(현, 쌍책면 건태리 매호)으로 移建하였는데 그곳에서도 화재가 발생하여, 1702년(숙종 28) 청계서원(현, 율곡면 내천면)에 李大期와 더불어 配享하였다고 한다. 연곡서원이 사우로 표현되어 나오고 있다.

이러한 혼란은 당대의 기록이 남아있지 않기 때문이다. 실제,『황강선생실기』에는 문인 전치원 등이 황강 사후에 스승의 글을 수집하여 자기 집안에 보관해 오다가, 전치원의 胄孫인 全漾때에 이르러 원고가 화재로 소실되었기 때문에 남은 기록이 극히 소략하다고 했다. 이후 후손들이 『東國儒先錄』ㆍ『羹牆錄』ㆍ『國朝寶鑑』 및 여러 문집에서 황강과 관련한 글을 모아서 편찬했다는 것이다. 전치원의 遺文들도 당시의 화재로 대부분 燒失되어서 남은 것이 거의 없었다. 그래서 1640년에 사림들이 그의 言行錄을 기록하기로 하고 생전에 그를 직접 본 사람들에게 들은 것과 口傳 및 祭文, 각 집안에 전해오는 것을 수집해 기록하였다고 한다. 이처럼 한 곳에 보관해 오던 遺文들이 화재로 소실되어 일부만 남게 되었는데, 이를 보완하기 위해 口傳되던 것 등의 온전치 못한 자료를 참고하면서 혼선이 생긴 것이다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『경남문화연구』26, 김해영, 경상대학교 경남문화연구소, 2005

『嶺誌要選』, 崔錫鳳, 1876

『小訥先生文集』, 盧相稷,

『嶠南誌』, 鄭源鎬, 1937

『慶尙道邑誌』,

『嶺南邑誌』,

『草溪郡邑誌』, 1899

『한국민족문화대백과사전』, 한국학중앙연구원

이병훈,이수환