[내용 및 특징]

내용 및 특징

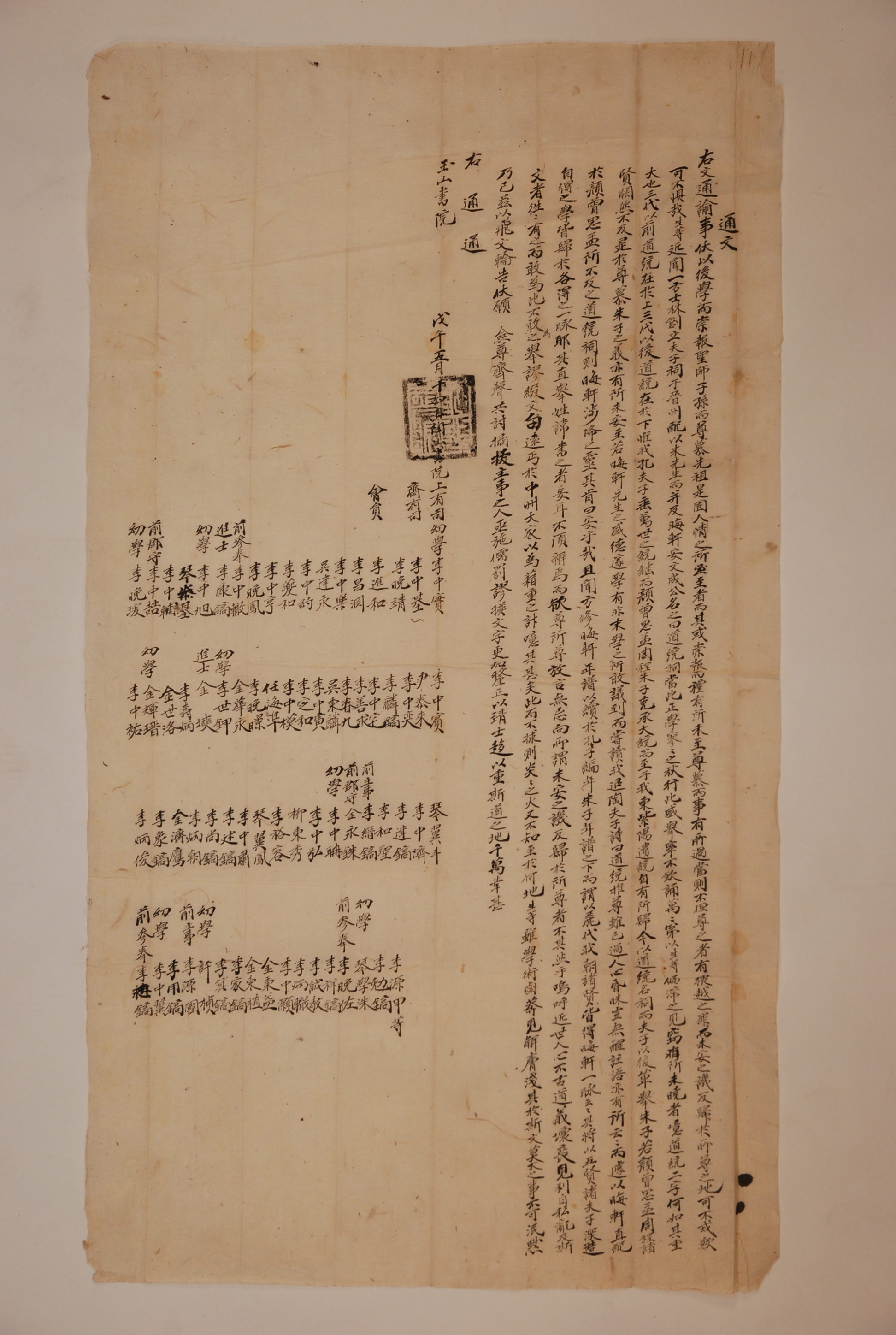

이 통문은 晉州 道統祠에서 文成公 安珦을 配享한 일을 주도한 유생에게 벌을 주고, 잘못지은 文字를 다시 바르게 고치는 일에 동참해 줄 것을 요청하는 글이다. 도산서원에서는 孔子를 제향하는 사묘에 朱子와 安珦을 배향하고 ‘道統’이라 이름한 것은 東方五賢이 모두 安珦으로부터 연원한 것을 뜻하는 것으로 이는 斯文의 道統을 크게 어지럽히는 것으로 보았다. 또한 퇴계의 성과 이름을 直書한 것과 중국 성현의 권위에 기대어 자신들의 이해를 관철하려는 진주 사림의 행태가 매우 심하니 그 일을 주동한 자를 儒罰에 처하고 잘못된 文字를 바로 잡는데 협조할 것을 요청하였다.

통문을 보면, 도산서원에서는 後學이 聖師를 崇報하는 것과 子孫이 先祖를 尊慕하는 것은 한결같이 人情인 것이 사실이지만, 그것은 혹 崇報하는 예로서 지극하지 못함이 있으며, 尊慕하는 일에 정도가 지나치는 바가 있을 수 있다고 했다. 그렇기에 존모하는 것에 지나침이 있지 않도록 하고, 未安한 것을 譏察하여 존모하는 바의 본연으로 돌아가야 한다고 했다. 그 연장선상에서 존현을 제사 지내는 것을 경계치 않는 것을 두려워하지 않을 수 없다고 하였다. 즉, 존현에 대한 제사에 지나치거나 부족함이 없도록 해야 한다는 것이다. 그런데, 근래에 晉州에서 한편의 사림들이 孔子廟를 創立하여 朱子와 함께 安珦을 배향하고, 道統祠라 이름 지었다는 것을 도산서원 유생들이 듣게 되었다고 하였다.

도산서원 유생들은 正學이 고요해진 때에 그처럼 큰일을 행하는 것에 대하여 기쁜 마음으로 글을 써야 하지만, 가만히 생각해 보아도 자신들의 偏滯한 견해로는 이해하지 못하는 것이 있다고 했다. 바로, ‘道統’이란 두 글자가 의미하는 중대성이 그것이었다. 즉, 孔子 이래로 이어져온 道統은 顔子·曾子·子思·孟子 등의 5聖과 宋朝 周敦頤·程子·朱子의 3현에게 克承되어 이것이 東方에 이르러, 紫陽(朱子)의 큰 줄기가 후세에 전해져 왔다는 것이다. 그런데, 지금 道統祠에서는 공자와 그 이후의 諸賢들 중 朱子만을 모시고 있는 것을 지적하면서, 이는 주자의 뜻을 尊慕하는 것에 미치는 것도 아니며 지극히 未安한 바가 있는 것이라고 하였다. 그러면서 회헌선생의 盛德과 邃學도 末學이 감히 議到할 수 있는 것이 아님에도, 진주의 사림들이 退陶夫子의 詩를 근거로 顔子·曾子·子思·孟子에 미치지 못하는 회헌을 도통사에 직접 배향하고 감히 ‘安子’라 하였다. 뿐만 아니라 晦軒年譜를 수정하면서 잇달아 孔子編年과 朱子年譜를 간행하고, 여말과 조선의 諸賢을 일컫기를 모두 회헌의 一脉이라 하였던 것이다.

도산서원측에서는 東方五賢 각자가 깊이 연구하여 스스로 깨달은 학문이 회헌의 일맥으로 연원한다는 것과 글 가운데 퇴계의 姓諱를 직접 거론하는 것은 망령된 것이라 하였다. 이어서 진주의 사림들이 이미 글을 지어놓고는 멀리 中州의 大家들의 권위에 기대고자 함이 매우 심하다고 하였다. 그러면서 진주의 사림이 분별함이 없이 선현을 존경한다면서 함부로 말하고 거리낌 없이 행동한다고 탄식하였다. 도산서원 유생들은 자신들의 학문이 거칠고 서투르며 견해가 얕지만, 그러한 斯文의 막대한 일을 입을 다물고 말하지 않을 수 없기에 통문을 보내어 알리니 함께 일을 주도한 자를 적발하고 꾸짖어 빨리 儒罰을 시행하고, 잘못된 문자를 고쳐서 바르게 정정하길 요청하니 여러 선비들이 따라주면 다행이겠다고 하였다.

이상과 같이 통문에서 말하고 있는 문제의 道統祠는 南川 李道黙(1843-1916)이 주도하고, 지역 사림들이 참여하여 1915년 9월에 晉州의 硯山에 건립되었다. 이곳은 원래 晦軒實紀 板木과 畵像을 보관하고 있던 곳을 重建하면서, 평소 회헌이 공자와 주자의 화상을 朝夕으로 극진히 공경하며 瞻拜하였던 것이 계기가 되어 함께 제향하게 되었다. 건립 후 주벽에는 공자의 화상, 동쪽에는 주자의 화상을 배향하고 서쪽에는 회헌의 화상을 종향하였다. 도통사의 건립 당시에는 도산서원에서도 그러한 사실을 몰랐던 것으로 보인다. 이는 통문에서 말하는 것과 같이 도통사와 관련한 일들을 모두 소문으로 들었기 때문이다. 통문 등의 글이 아닌 소문을 통해 간접적으로 듣게 된 것은 안동과 진주가 지리적으로 멀리 떨어져 있다는 것과 인조반정 이후 남명학파의 본거지인 진주지역의 사림들과 안동지역 사림 간에 오랫동안 교류가 없었던 것이 요인으로 작용하였을 것이다.

실제 인조반정이후 영남지역은 퇴계학파를 중심으로 재편되었으며, 그 중심에는 도산서원이 있었다. 남명학파의 본거지였던 경상우도 역시 다르지 않았다. 다만, 기존의 남명학파와 서인 계열로 전향한 자들이 많았기에 도산서원의 영향력도 좌도에 비하여 크게 미치지 못하였을 뿐이다. 여기에 19세기 이래로 가문과 문중이 강조되면서 영남에서의 도산서원의 위상도 이전과 달리 약화되었는데, 도산서원을 둘러싼 각종 鄕戰의 발발은 그러한 위상변화를 반증하는 것이다. 도산서원은 달라진 위상을 인정하면서도 한편으로는 이를 고수하기 위하여 노력하였는데, 특히 퇴계의 권위가 손상되는 행위에 대해서는 결코 좌시하지 않았다. 그러던 중 진주 도통사에서 동방오현의 학문연원이 왜곡되고, 특히 퇴계의 권위가 손상되는 일이 발생하였음을 듣게 되었던 것이다. 도통사에는 공자와 더불어 주자와 안향을 함께 봉안하였는데, 문제는 ‘道統’이라는 사우의 이름과 공자 이래로 주자까지의 사이에 있는 聖賢들의 누락과 주자이후 東方의 賢人들이 아닌 안향이 위치한다는 것이다. 즉, 道統이라는 말처럼 ‘도학을 전하는 계통’이라는 이름의 사우에서 세분만을 봉안하는 것은 곧, 공자→주자→안향으로 도통이 전수되는 것으로 여겨질 수 있다는 것이다. 이도묵이 지은「道統祠記」에 보면, “堯舜이후 여러 聖人들을 집대성한 큰 공을 이룬 자가 공자이며, 공자이후의 여러 賢人들을 집대성한 공을 이룬 자가 주자이며, 주자이후 正學을 받들어 邪敎를 배척하여 東方에서 오랫동안 儒宗으로 유학을 성하게 한 공을 가진 자가 안향”이라고 하였다. 실제, 도통사를 지은 진주 사림들은 안향이 주자의 도통을 이었다고 생각하였던 것이다. 그래서 안향을 전체 사림의 공의도 없이 ‘安子’라 칭하였던 것이다.

도산서원에서는 그렇게 된다면 동방오현의 도통이 안향에게서 이어지는 것이 되어 斯文의 도통이 어지러워진다고 보았다. 뿐만 아니라 도통사에서 간행 예정인『회헌선생실기』의 내용 중 퇴계의 성과 이름을 直書한 것을 지적하면서, 이는 퇴계의 위상에 손상하는 행위로 인식하였다. 소문의 사실여부를 확인한 도산서원측은 동방오현을 제향하는 서원을 중심으로 도통사를 성토하기 위한 士論을 모은 것으로 보인다. 그 결과 회재 이언적을 제향하는 옥산서원에 통문을 보내온 것이다. 이외에도 김굉필, 정여창을 제향하는 도동서원, 남계서원에도 같은 내용의 통문을 보냈을 것으로 짐작된다. 도산서원에서는 동방오현이 관련된 道統 문제를 공론화하여, 이를 통해 퇴계의 권위가 훼손되는 것을 막고자 한 것이었다. 도통사에서도 이러한 반발을 예상했는지 알 수 없지만 회헌과 두 성현을 함께 제향하고, 이어서 晦軒年譜를 편찬하면서 孔子編年와 朱子年譜를 동시에 편찬했던 것에서 중국 성현의 권위를 이용하여 사림들의 반발을 막으려 했던 것으로 보인다. 나아가 이들은 공자의 直孫에게 ‘도통사’ 현판의 글을 받아서 이를 더욱 강화하였던 것이다.

통문에서는 도통사에서 이미 글을 만들어 놓았다고 하였다. 이는 「연보」편찬과는 별개로 작성한 『회헌선생실기』의 原稿로 짐작된다. 『회헌선생실기』는 1921년에 간행되었는데, 跋文에는 이 실기의 편찬에 도통사 건립에 주도적 역할을 하였던 이도묵이 참여하였다고 한다. 즉, 이도묵이 1916년에 사망하기 이전에 작성된 것으로, 도산서원에서 이미 글이 만들어져 있다고 한 것은 이 원고일 개연성이 높다. 『회헌선생실기』의 年譜에는 辛酉年인 1921년 봄에 실기를 중간하였는데, 이전에 모두 네 번을 간행되었다고 기록하고 있다. 이는 1766년, 1816년, 1884년, 1909년의 4차례이며, 1921년의 실기는 五刊本인 것이다. 또한 1921년 4월에 前成均館 敎授 李商永이 지은 跋文에는 실기의 간행이 여러 차례 있으면서, 校勘이 미진한 것이 있고 또한 事實이 수시로 증가한 것이 있어서 도통사 사림들이 떳떳하고 바른 것을 협의하고, 거듭 노력하여 오간본을 간행하게 되었다고 하였다. 즉, 오간본의 원고는 1909~1916년 사이에 작성되었지만, 어떤 이유로 이를 바로 간행하지 못하고 있던 중 1918년에 도산서원의 항의를 받게 되었고, 이후 1921년에 실기를 간행하면서 연보에 실기 편찬에서의 校勘과정을 첨가하였던 것으로 보인다. 연보에 그러한 글을 넣은 것은 아마도 도산서원의 항의에 대하여 간행의 정당성을 부여하기 위한 방편으로 보인다. 결과적으로 간행된 실기에 퇴계의 성과 이름이 直書되어있고, 묘우에는 공자·주자·안자(안향)를 그대로 제향 하였다. 도산서원의 文字 문제에 대한 항의 때문인지 이전부터 있었던 문제, 짐작컨대 실기 판각에 드는 비용문제 때문인지는 정확하지 않지만 실기 편찬은 통문의 발의된 지 3년 후인 1921년에서야 간행되었다. 이런 현상은 진주라는 지역적 특색을 유념하더라도 영남의 수원이자, 영남학파의 본산인 도산서원의 위상이 유학의 쇠퇴와 식민지 통치라는 시대적 상황을 극복하지 못하고, 기존의 위상이 점차 약해져가는 것을 보여준다.

자료적 가치

이 통문은 20세기 초에 발생하였던 鄕村是非의 한 형태를 확인해 주는 자료로서 일정한 가치가 있다. 일제강점기는 유학의 전승, 보존에 사림들이 공동 대처하는 한편, 양반가문의 지위를 유지하거나 높이기 위하여 신설·중건하는 서원, 사우가 亂立하던 시기였다. 이들은 그러한 원사를 기반으로 자기 가문내지 문중의 위상을 더 높이기 위하여 경우에 따라서는 영남 내에서 절대적 위치를 가졌던 퇴계 내지 도산서원의 권위에 대응하는 모습을 보이기도 하였다. 실제, 1910~30년 사이 퇴계의 성과 이름을 直書하여 발생한 문자시비가 통문에 나온 진주뿐만 아니라 퇴계학의 본거지인 안동에서도 발생하고 있었다. 퇴계를 주향하는 도산서원은 영남지역에서 최고의 권위를 가진 곳이었지만, 유학의 쇠퇴와 식민지 통치하에서 기존의 권위를 유지하는 것도 어려운 실정이었음을 짐작케 한다. 이처럼 이 자료는 일제강점기하 사림들이 각자의 이익에 따라 결집하고 분열하는 양면성을 구체적으로 보여주고 있다.